mÄ'M'Ä,;'««

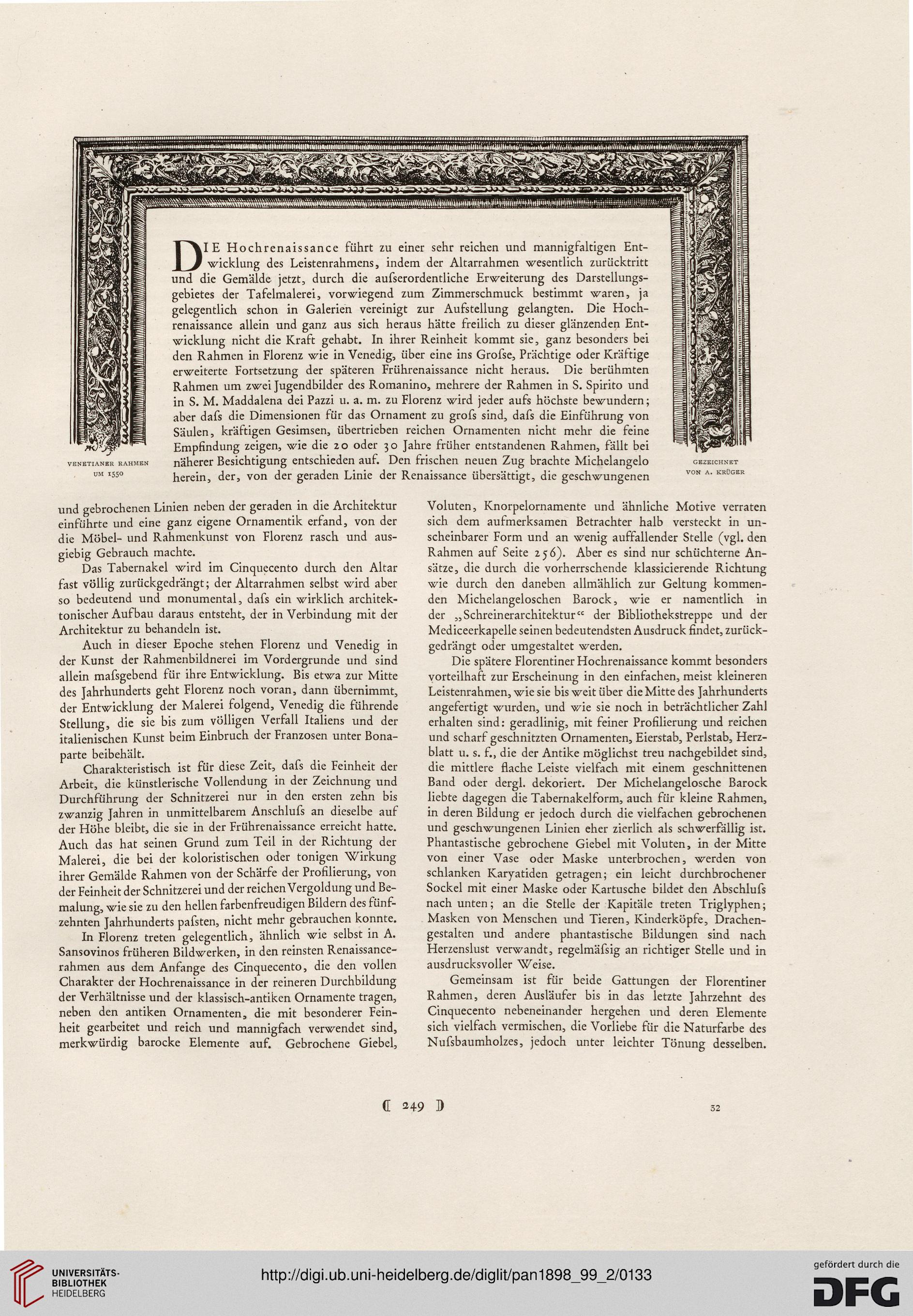

VENETIANHR RAHMEN

UM 1550

DIE Hochrenaissance führt zu einer sehr reichen und mannigfaltigen Ent-

wicklung des Leistenrahmens, indem der Altarrahmen wesentlich zurücktritt

und die Gemälde jetzt, durch die aufserordentliche Erweiterung des Darstellungs-

gebietes der Tafelmalerei, vorwiegend zum Zimmerschmuck bestimmt waren, ja

gelegentlich schon in Galerien vereinigt zur Aufstellung gelangten. Die Hoch-

renaissance allein und ganz aus sich heraus hätte freilich zu dieser glänzenden Ent-

wicklung nicht die Kraft gehabt. In ihrer Reinheit kommt sie, ganz besonders bei

den Rahmen in Florenz wie in Venedig, über eine ins Grofse, Prächtige oder Kräftige

erweiterte Fortsetzung der späteren Frührenaissance nicht heraus. Die berühmten

Rahmen um zwei Jugendbilder des Romanino, mehrere der Rahmen in S. Spirito und

in S. M. Maddalena dei Pazzi u. a. m. zu Florenz wird jeder aufs höchste bewundern;

aber dafs die Dimensionen für das Ornament zu grofs sind, dafs die Einführung von

Säulen, kräftigen Gesimsen, übertrieben reichen Ornamenten nicht mehr die feine

Empfindung zeigen, wie die 20 oder 30 Jahre früher entstandenen Rahmen, fällt bei

näherer Besichtigung entschieden auf. Den frischen neuen Zug brachte Michelangelo

herein, der, von der geraden Linie der Renaissance übersättigt, die geschwungenen

GEZEICHNET

VON A. KRÜGER

und gebrochenen Linien neben der geraden in die Architektur

einführte und eine ganz eigene Ornamentik erfand, von der

die Möbel- und Rahmenkunst von Florenz rasch und aus-

giebig Gebrauch machte.

Das Tabernakel wird im Cinquecento durch den Altar

fast völlig zurückgedrängt; der Altarrahmen selbst wird aber

so bedeutend und monumental, dafs ein wirklich architek-

tonischer Aufbau daraus entsteht, der in Verbindung mit der

Architektur zu behandeln ist.

Auch in dieser Epoche stehen Florenz und Venedig in

der Kunst der Rahmenbildnerei im Vordergrunde und sind

allein mafsgebend für ihre Entwicklung. Bis etwa zur Mitte

des Jahrhunderts geht Florenz noch voran, dann übernimmt,

der Entwicklung der Malerei folgend, Venedig die führende

Stellung, die sie bis zum völligen Verfall Italiens und der

italienischen Kunst beim Einbruch der Franzosen unter Bona-

parte beibehält.

Charakteristisch ist für diese Zeit, dafs die Feinheit der

Arbeit, die künstlerische Vollendung in der Zeichnung und

Durchführung der Schnitzerei nur in den ersten zehn bis

zwanzig Jahren in unmittelbarem Anschlufs an dieselbe auf

der Höhe bleibt, die sie in der Frührenaissance erreicht hatte.

Auch das hat seinen Grund zum Teil in der Richtung der

Malerei, die bei der koloristischen oder tonigen Wirkung

ihrer Gemälde Rahmen von der Schärfe der Profilierung, von

der Feinheit der Schnitzerei und der reichen Vergoldung und Be-

malung, wie sie zu den hellen farbenfreudigen Bildern des fünf-

zehnten Jahrhunderts pafsten, nicht mehr gebrauchen konnte.

In Florenz treten gelegentlich, ähnlich wie selbst in A.

Sansovinos früheren Bildwerken, in den reinsten Renaissance-

rahmen aus dem Anfange des Cinquecento, die den vollen

Charakter der Hochrenaissance in der reineren Durchbildung

der Verhältnisse und der klassisch-antiken Ornamente tragen,

neben den antiken Ornamenten, die mit besonderer Fein-

heit gearbeitet und reich und mannigfach verwendet sind,

merkwürdig barocke Elemente auf. Gebrochene Giebel,

Voluten, Knorpelornamente und ähnliche Motive verraten

sich dem aufmerksamen Betrachter halb versteckt in un-

scheinbarer Form und an wenig auffallender Stelle (vgl. den

Rahmen auf Seite 256). Aber es sind nur schüchterne An-

sätze, die durch die vorherrschende klassicierende Richtung

wie durch den daneben allmählich zur Geltung kommen-

den Michelangeloschen Barock, wie er namentlich in

der „Schreinerarchitektur" der Bibliothekstreppe und der

Mediceerkapelle seinen bedeutendsten Ausdruck findet, zurück-

gedrängt oder umgestaltet werden.

Die spätere Florentiner Hochrenaissance kommt besonders

vorteilhaft zur Erscheinung in den einfachen, meist kleineren

Leistenrahmen, wie sie bis weit über die Mitte des Jahrhunderts

angefertigt wurden, und wie sie noch in beträchtlicher Zahl

erhalten sind: geradlinig, mit feiner Profilierung und reichen

und scharf geschnitzten Ornamenten, Eierstab, Perlstab, Herz-

blatt u. s. f., die der Antike möglichst treu nachgebildet sind,

die mittlere flache Leiste vielfach mit einem geschnittenen

Band oder dergl. dekoriert. Der Michelangelosche Barock

liebte dagegen die Tabernakelform, auch für kleine Rahmen,

in deren Bildung er jedoch durch die vielfachen gebrochenen

und geschwungenen Linien eher zierlich als schwerfällig ist.

Phantastische gebrochene Giebel mit Voluten, in der Mitte

von einer Vase oder Maske unterbrochen, werden von

schlanken Karyatiden getragen; ein leicht durchbrochener

Sockel mit einer Maske oder Kartusche bildet den Abschlufs

nach unten; an die Stelle der Kapitale treten Triglyphen;

Masken von Menschen und Tieren, Kinderköpfe, Drachen-

gestalten und andere phantastische Bildungen sind nach

Herzenslust verwandt, regelmäfsig an richtiger Stelle und in

ausdrucksvoller Weise.

Gemeinsam ist für beide Gattungen der Florentiner

Rahmen, deren Ausläufer bis in das letzte Jahrzehnt des

Cinquecento nebeneinander hergehen und deren Elemente

sich vielfach vermischen, die Vorliebe für die Naturfarbe des

Nufsbaumholzes, jedoch unter leichter Tönung desselben.

C 249 ])

32

VENETIANHR RAHMEN

UM 1550

DIE Hochrenaissance führt zu einer sehr reichen und mannigfaltigen Ent-

wicklung des Leistenrahmens, indem der Altarrahmen wesentlich zurücktritt

und die Gemälde jetzt, durch die aufserordentliche Erweiterung des Darstellungs-

gebietes der Tafelmalerei, vorwiegend zum Zimmerschmuck bestimmt waren, ja

gelegentlich schon in Galerien vereinigt zur Aufstellung gelangten. Die Hoch-

renaissance allein und ganz aus sich heraus hätte freilich zu dieser glänzenden Ent-

wicklung nicht die Kraft gehabt. In ihrer Reinheit kommt sie, ganz besonders bei

den Rahmen in Florenz wie in Venedig, über eine ins Grofse, Prächtige oder Kräftige

erweiterte Fortsetzung der späteren Frührenaissance nicht heraus. Die berühmten

Rahmen um zwei Jugendbilder des Romanino, mehrere der Rahmen in S. Spirito und

in S. M. Maddalena dei Pazzi u. a. m. zu Florenz wird jeder aufs höchste bewundern;

aber dafs die Dimensionen für das Ornament zu grofs sind, dafs die Einführung von

Säulen, kräftigen Gesimsen, übertrieben reichen Ornamenten nicht mehr die feine

Empfindung zeigen, wie die 20 oder 30 Jahre früher entstandenen Rahmen, fällt bei

näherer Besichtigung entschieden auf. Den frischen neuen Zug brachte Michelangelo

herein, der, von der geraden Linie der Renaissance übersättigt, die geschwungenen

GEZEICHNET

VON A. KRÜGER

und gebrochenen Linien neben der geraden in die Architektur

einführte und eine ganz eigene Ornamentik erfand, von der

die Möbel- und Rahmenkunst von Florenz rasch und aus-

giebig Gebrauch machte.

Das Tabernakel wird im Cinquecento durch den Altar

fast völlig zurückgedrängt; der Altarrahmen selbst wird aber

so bedeutend und monumental, dafs ein wirklich architek-

tonischer Aufbau daraus entsteht, der in Verbindung mit der

Architektur zu behandeln ist.

Auch in dieser Epoche stehen Florenz und Venedig in

der Kunst der Rahmenbildnerei im Vordergrunde und sind

allein mafsgebend für ihre Entwicklung. Bis etwa zur Mitte

des Jahrhunderts geht Florenz noch voran, dann übernimmt,

der Entwicklung der Malerei folgend, Venedig die führende

Stellung, die sie bis zum völligen Verfall Italiens und der

italienischen Kunst beim Einbruch der Franzosen unter Bona-

parte beibehält.

Charakteristisch ist für diese Zeit, dafs die Feinheit der

Arbeit, die künstlerische Vollendung in der Zeichnung und

Durchführung der Schnitzerei nur in den ersten zehn bis

zwanzig Jahren in unmittelbarem Anschlufs an dieselbe auf

der Höhe bleibt, die sie in der Frührenaissance erreicht hatte.

Auch das hat seinen Grund zum Teil in der Richtung der

Malerei, die bei der koloristischen oder tonigen Wirkung

ihrer Gemälde Rahmen von der Schärfe der Profilierung, von

der Feinheit der Schnitzerei und der reichen Vergoldung und Be-

malung, wie sie zu den hellen farbenfreudigen Bildern des fünf-

zehnten Jahrhunderts pafsten, nicht mehr gebrauchen konnte.

In Florenz treten gelegentlich, ähnlich wie selbst in A.

Sansovinos früheren Bildwerken, in den reinsten Renaissance-

rahmen aus dem Anfange des Cinquecento, die den vollen

Charakter der Hochrenaissance in der reineren Durchbildung

der Verhältnisse und der klassisch-antiken Ornamente tragen,

neben den antiken Ornamenten, die mit besonderer Fein-

heit gearbeitet und reich und mannigfach verwendet sind,

merkwürdig barocke Elemente auf. Gebrochene Giebel,

Voluten, Knorpelornamente und ähnliche Motive verraten

sich dem aufmerksamen Betrachter halb versteckt in un-

scheinbarer Form und an wenig auffallender Stelle (vgl. den

Rahmen auf Seite 256). Aber es sind nur schüchterne An-

sätze, die durch die vorherrschende klassicierende Richtung

wie durch den daneben allmählich zur Geltung kommen-

den Michelangeloschen Barock, wie er namentlich in

der „Schreinerarchitektur" der Bibliothekstreppe und der

Mediceerkapelle seinen bedeutendsten Ausdruck findet, zurück-

gedrängt oder umgestaltet werden.

Die spätere Florentiner Hochrenaissance kommt besonders

vorteilhaft zur Erscheinung in den einfachen, meist kleineren

Leistenrahmen, wie sie bis weit über die Mitte des Jahrhunderts

angefertigt wurden, und wie sie noch in beträchtlicher Zahl

erhalten sind: geradlinig, mit feiner Profilierung und reichen

und scharf geschnitzten Ornamenten, Eierstab, Perlstab, Herz-

blatt u. s. f., die der Antike möglichst treu nachgebildet sind,

die mittlere flache Leiste vielfach mit einem geschnittenen

Band oder dergl. dekoriert. Der Michelangelosche Barock

liebte dagegen die Tabernakelform, auch für kleine Rahmen,

in deren Bildung er jedoch durch die vielfachen gebrochenen

und geschwungenen Linien eher zierlich als schwerfällig ist.

Phantastische gebrochene Giebel mit Voluten, in der Mitte

von einer Vase oder Maske unterbrochen, werden von

schlanken Karyatiden getragen; ein leicht durchbrochener

Sockel mit einer Maske oder Kartusche bildet den Abschlufs

nach unten; an die Stelle der Kapitale treten Triglyphen;

Masken von Menschen und Tieren, Kinderköpfe, Drachen-

gestalten und andere phantastische Bildungen sind nach

Herzenslust verwandt, regelmäfsig an richtiger Stelle und in

ausdrucksvoller Weise.

Gemeinsam ist für beide Gattungen der Florentiner

Rahmen, deren Ausläufer bis in das letzte Jahrzehnt des

Cinquecento nebeneinander hergehen und deren Elemente

sich vielfach vermischen, die Vorliebe für die Naturfarbe des

Nufsbaumholzes, jedoch unter leichter Tönung desselben.

C 249 ])

32