Der Charakter der Dekoration, die der der gleichzeitigen

Venetianer Bucheinbände verwandt ist, macht es mir wahr-

scheinlich, dafs dieselben nicht in Bologna sondern in

Venedig ihren Ursprung hat. Eigenartig und verwandt in

der Wirkung ist eine andere Gattung von Rahmen, bei denen

wie gleichzeitig auch bei der Dekoration von Bologneser

Truhen — die zierlichen Ornamente in das Holz vertieft und

dann mit einer hellen Masse ausgefüllt sind. Aus gleichen

stilistischen Gründen wie bei den vorgenannten Rahmen ist

auch bei diesen gegen Ende des Cinquecento entstandenen

Rahmen die Profilierung ziemlich flach und bewegt gehalten.

Die Stellung, die Bologna im siebzehnten Jahrhundert in

der Malerei einnimmt, erhält auch in der Bildung der Rahmen

ihren charakteristischen Ausdruck. Die akademische Richtung,

die in der Anlehnung an die klassischen Meister der Renais-

sance für den Mangel eigener Erfindung und Kunst ihr Heil

sucht, macht sich in ähnlicher Weise in den Rahmen

der Bilder geltend, welche von der gleichzeitigen Barock-

architektur kaum beeinflusst, als nüchterne Nachbildungen

der einfachsten Renaissancemotive sich kennzeichnen. Das

häufigste Motiv ist der einfache vergoldete Leistenrahmen mit

regelmäfsig breiter, flacher Mittelleiste, und glatten Profilen

zur Seite: einem höheren nach aufsen, einem kleineren und

niedrigen nach innen; die Mittelleiste dekoriert mit leicht ein-

gepunzten, seltener mit aufgesetzten geschnitzten Ornamenten

in den Ecken und in der Mitte. Die Profilierung ist aus-

druckslos, die Vergoldung einförmig und hell in Farbe, das

Ganze langweilig wie die ganze Bologneser Kunst dieser Zeit.

Aehnlich wird das Fruchtkranz-Motiv der venetianischen

Hochrenaissance in schablonenhafter Weise in Bologna weiter-

gebildet, während es gleichzeitig in Venedig wenigstens noch

eine derbe dekorative Wirkung zeigt. Hier lebt die Rahmen-

bildnerei auch sonst von den

Ueberlieferungen der Renais-

sance. Namentlich beliebt

ist der breite meist prächtig

vergoldete Blattrahmen,dessen

kräftig stilisierte Blätter, in

der späteren Zeit meist durch-

brochen, von unten nach

oben aufranken. Erst im An-

fang des achtzehnten Jahr-

hunderts macht sich in Ober-

italien, namentlich in Venedig

der Einflufs des französischen

Spätbarocks geltend, der sich

namentlich in den schmalen

zierlichen Canaletto-Rahmen

bis gegen Ende des Jahrhun-

derts erhält.

Aechte, wirkungsvolle

Barockmotive zeigt Florenz

in seinen Rahmen aus dem

siebzehnten und Anfang des

achtzehnten Jahrhunderts, die

weniger durch die damalige

Florentiner Malerei als durch

den Sammeleifer und den

Luxus der Grofsherzöge von

Toscana ins Leben gerufen

wurden. Diese Rahmen, in grofser Zahl im Palazzo Pitti er-

halten, sind wesentlich verschieden von den Florentiner

Barockrahmendes sechzehnten Jahrhunderts. Waren jene durch

phantastische Erfindung, Mannigfaltigkeit und Zierlichkeit

ausgezeichnet, so sind diese späteren Arbeiten eher einförmig,

dabei aber übertrieben breit, prächtig und glänzend in der

Vergoldung, wenn auch einzelne Motive im Detail aus

jenem Michelangeloschen Barock entlehnt und weiterent-

wickelt sind. Auf derb und grofs profilierter, sehr breiter

Unterlage, die die Mittelleiste ganz ausgeschieden hat, liegen

grofse Voluten, Stäbe und dgl. in phantastischer Weise sich

durchschneidend und häufig mit Muscheln in den Ecken ge-

schmückt. Im Aufbau und in der Wirkung sind diese Rahmen

nicht unähnlich den eben beschriebenen breiten venetiani-

schen Blattwerkrahmen der gleichen Zeit. Wie bei diesen, so

fällt auch hier allmählich die Unterlage fort und die kräftigen

Ornamente werden durchbrochen gearbeitet.

#

*

nischen Rahmen

Sonst pflegen

- :vrs«^-;rt,<5SJS5 CViC3,<sr;-V.

DIE geschmackvolle eigenartige Weiterbildung des Bilder-

rahmens geht mit dem siebenzehnten Jahrhundert, so

reich und prächtig gleichzeitig die Rahmen noch in Italien

geschnitzt und vergoldet werden, auf den Norden über, und

zwar übernimmt hier Frankreich die führende Rolle. Im

Anfange des sechzehnten Jahrhunderts, etwa zwischen den

Jahren 151 o bis 1525 hatte die italienische Renaissance auch

in der Zeichnung der Rahmen ihren Einflufs auf die nordische

Kunst ausgeübt. Der Altarrahmen kommt freilich nur zu

einer spärlichen und dürftigen Entwicklung; am interes-

santesten ist er, wenn die Künstler, wie Dürer bei seinen be-

kannten Rahmen zum Allerheiligenbilde, nur im allgemeinen

Aufbau sich an die italie-

anlehnen.

sie weder in

den Verhältnissen noch in

den Ornamenten glücklich,

überhaupt nur eine schwache,

oft mifsverstandene Nach-

ahmung italienischer Vor-

bilder zu sein. Dagegen erhält

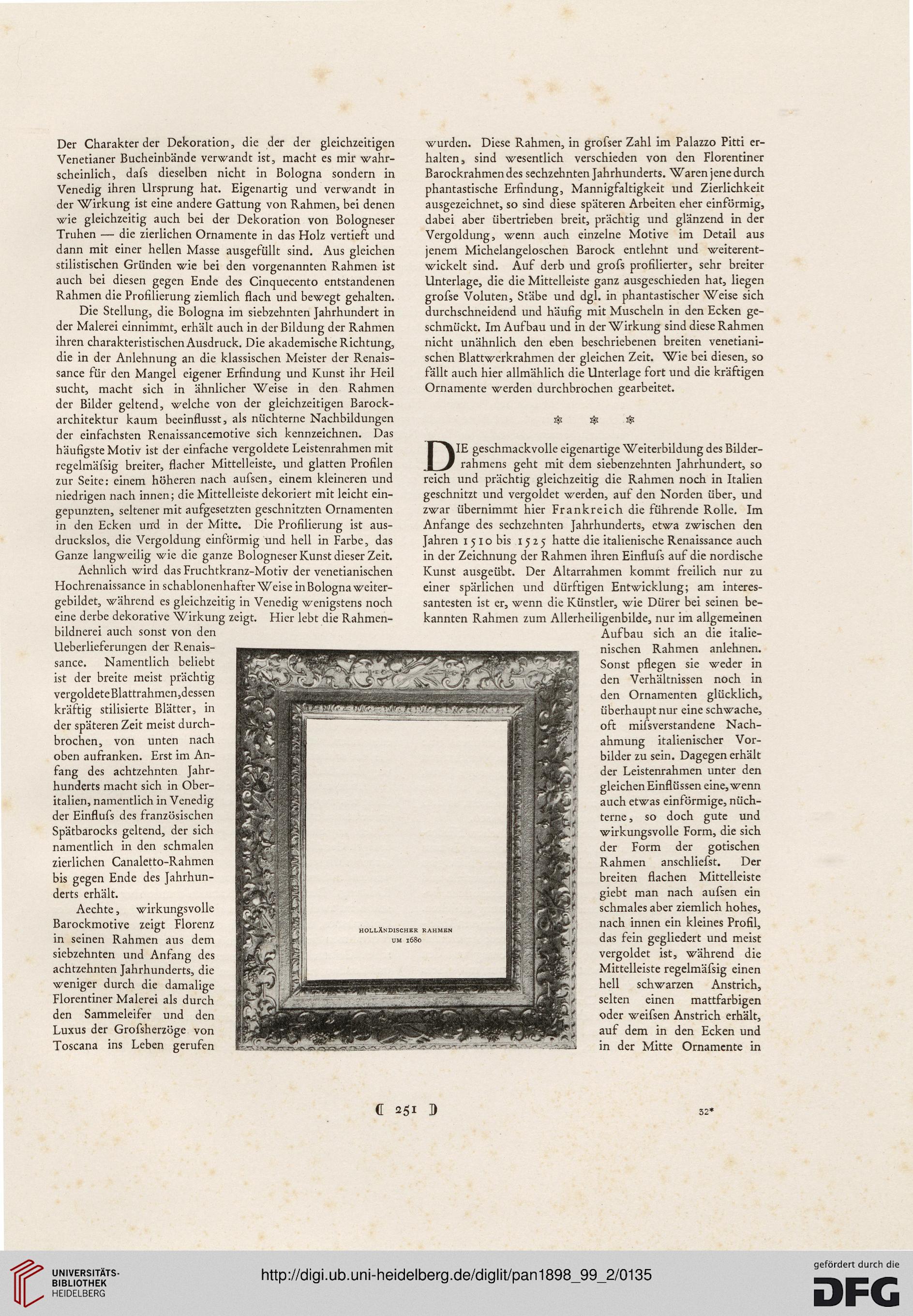

der Leistenrahmen unter den

gleichen Einflüssen eine, wenn

auch etwas einförmige, nüch-

terne , so doch gute und

wirkungsvolle Form, die sich

der Form der gotischen

Rahmen anschliefst. Der

breiten flachen Mittelleiste

giebt man nach aufsen ein

schmales aber ziemlich hohes,

nach innen ein kleines Profil,

das fein gegliedert und meist

vergoldet ist, während die

Mittelleiste regelmäfsig einen

hell schwarzen Anstrich,

selten einen mattfarbigen

oder weifsen Anstrich erhält,

auf dem in den Ecken und

in der Mitte Ornamente

in

t 251 9

32*

Venetianer Bucheinbände verwandt ist, macht es mir wahr-

scheinlich, dafs dieselben nicht in Bologna sondern in

Venedig ihren Ursprung hat. Eigenartig und verwandt in

der Wirkung ist eine andere Gattung von Rahmen, bei denen

wie gleichzeitig auch bei der Dekoration von Bologneser

Truhen — die zierlichen Ornamente in das Holz vertieft und

dann mit einer hellen Masse ausgefüllt sind. Aus gleichen

stilistischen Gründen wie bei den vorgenannten Rahmen ist

auch bei diesen gegen Ende des Cinquecento entstandenen

Rahmen die Profilierung ziemlich flach und bewegt gehalten.

Die Stellung, die Bologna im siebzehnten Jahrhundert in

der Malerei einnimmt, erhält auch in der Bildung der Rahmen

ihren charakteristischen Ausdruck. Die akademische Richtung,

die in der Anlehnung an die klassischen Meister der Renais-

sance für den Mangel eigener Erfindung und Kunst ihr Heil

sucht, macht sich in ähnlicher Weise in den Rahmen

der Bilder geltend, welche von der gleichzeitigen Barock-

architektur kaum beeinflusst, als nüchterne Nachbildungen

der einfachsten Renaissancemotive sich kennzeichnen. Das

häufigste Motiv ist der einfache vergoldete Leistenrahmen mit

regelmäfsig breiter, flacher Mittelleiste, und glatten Profilen

zur Seite: einem höheren nach aufsen, einem kleineren und

niedrigen nach innen; die Mittelleiste dekoriert mit leicht ein-

gepunzten, seltener mit aufgesetzten geschnitzten Ornamenten

in den Ecken und in der Mitte. Die Profilierung ist aus-

druckslos, die Vergoldung einförmig und hell in Farbe, das

Ganze langweilig wie die ganze Bologneser Kunst dieser Zeit.

Aehnlich wird das Fruchtkranz-Motiv der venetianischen

Hochrenaissance in schablonenhafter Weise in Bologna weiter-

gebildet, während es gleichzeitig in Venedig wenigstens noch

eine derbe dekorative Wirkung zeigt. Hier lebt die Rahmen-

bildnerei auch sonst von den

Ueberlieferungen der Renais-

sance. Namentlich beliebt

ist der breite meist prächtig

vergoldete Blattrahmen,dessen

kräftig stilisierte Blätter, in

der späteren Zeit meist durch-

brochen, von unten nach

oben aufranken. Erst im An-

fang des achtzehnten Jahr-

hunderts macht sich in Ober-

italien, namentlich in Venedig

der Einflufs des französischen

Spätbarocks geltend, der sich

namentlich in den schmalen

zierlichen Canaletto-Rahmen

bis gegen Ende des Jahrhun-

derts erhält.

Aechte, wirkungsvolle

Barockmotive zeigt Florenz

in seinen Rahmen aus dem

siebzehnten und Anfang des

achtzehnten Jahrhunderts, die

weniger durch die damalige

Florentiner Malerei als durch

den Sammeleifer und den

Luxus der Grofsherzöge von

Toscana ins Leben gerufen

wurden. Diese Rahmen, in grofser Zahl im Palazzo Pitti er-

halten, sind wesentlich verschieden von den Florentiner

Barockrahmendes sechzehnten Jahrhunderts. Waren jene durch

phantastische Erfindung, Mannigfaltigkeit und Zierlichkeit

ausgezeichnet, so sind diese späteren Arbeiten eher einförmig,

dabei aber übertrieben breit, prächtig und glänzend in der

Vergoldung, wenn auch einzelne Motive im Detail aus

jenem Michelangeloschen Barock entlehnt und weiterent-

wickelt sind. Auf derb und grofs profilierter, sehr breiter

Unterlage, die die Mittelleiste ganz ausgeschieden hat, liegen

grofse Voluten, Stäbe und dgl. in phantastischer Weise sich

durchschneidend und häufig mit Muscheln in den Ecken ge-

schmückt. Im Aufbau und in der Wirkung sind diese Rahmen

nicht unähnlich den eben beschriebenen breiten venetiani-

schen Blattwerkrahmen der gleichen Zeit. Wie bei diesen, so

fällt auch hier allmählich die Unterlage fort und die kräftigen

Ornamente werden durchbrochen gearbeitet.

#

*

nischen Rahmen

Sonst pflegen

- :vrs«^-;rt,<5SJS5 CViC3,<sr;-V.

DIE geschmackvolle eigenartige Weiterbildung des Bilder-

rahmens geht mit dem siebenzehnten Jahrhundert, so

reich und prächtig gleichzeitig die Rahmen noch in Italien

geschnitzt und vergoldet werden, auf den Norden über, und

zwar übernimmt hier Frankreich die führende Rolle. Im

Anfange des sechzehnten Jahrhunderts, etwa zwischen den

Jahren 151 o bis 1525 hatte die italienische Renaissance auch

in der Zeichnung der Rahmen ihren Einflufs auf die nordische

Kunst ausgeübt. Der Altarrahmen kommt freilich nur zu

einer spärlichen und dürftigen Entwicklung; am interes-

santesten ist er, wenn die Künstler, wie Dürer bei seinen be-

kannten Rahmen zum Allerheiligenbilde, nur im allgemeinen

Aufbau sich an die italie-

anlehnen.

sie weder in

den Verhältnissen noch in

den Ornamenten glücklich,

überhaupt nur eine schwache,

oft mifsverstandene Nach-

ahmung italienischer Vor-

bilder zu sein. Dagegen erhält

der Leistenrahmen unter den

gleichen Einflüssen eine, wenn

auch etwas einförmige, nüch-

terne , so doch gute und

wirkungsvolle Form, die sich

der Form der gotischen

Rahmen anschliefst. Der

breiten flachen Mittelleiste

giebt man nach aufsen ein

schmales aber ziemlich hohes,

nach innen ein kleines Profil,

das fein gegliedert und meist

vergoldet ist, während die

Mittelleiste regelmäfsig einen

hell schwarzen Anstrich,

selten einen mattfarbigen

oder weifsen Anstrich erhält,

auf dem in den Ecken und

in der Mitte Ornamente

in

t 251 9

32*