wurden. "Wie die holländischen vergoldeten Originalrahmen

jener Zeit aussahen, erfahren wir besonders aus gleichzeitigen

Interieurs, in denen Bilder als Dekoration der Wände und der

Kamine angebracht sind, gelegentlich auch durch Bilder, die in

holländischen Häusern oder in alten englischen Sammlungen

versteckt oder dank ihrem geringeren Wert unbeachtet ihre

alten Rahmen erhalten haben.

Diese holländische Goldleiste gehört in ihrer mannig-

fachen Gestaltung zu den eigenartigsten und pikantesten

Rahmenbildungen überhaupt. Sie zeigt im Allgemeinen starke

Verwandtschaft mit den venetianischen Rahmen der späteren

Hochrenaissance, namentlich in ihrer Umgestaltung wäh-

rend des Barocks; sie hat aber auch auffallende Aehnlichkeit

mit dem Rahmenwerk der ganz modernen Handwerker-

Künstler, ganz besonders Van de Veldes. Es ist sehr -wahr-

scheinlich, dafs die holländische Kunst auch in ihrer Bilder-

einrahmung Anregungen von Venedig aus bekommen hat,

wo manche ihrer Meister studierten und von wo zahlreiche

Gemälde nach Holland eingeführt wurden. War doch auch

die koloristische Richtung der holländischen Malerei der

venetianischen verwandt, die daher eine ähnliche Art der

Einrahmung auch aus inneren Gründen befördern mufste.

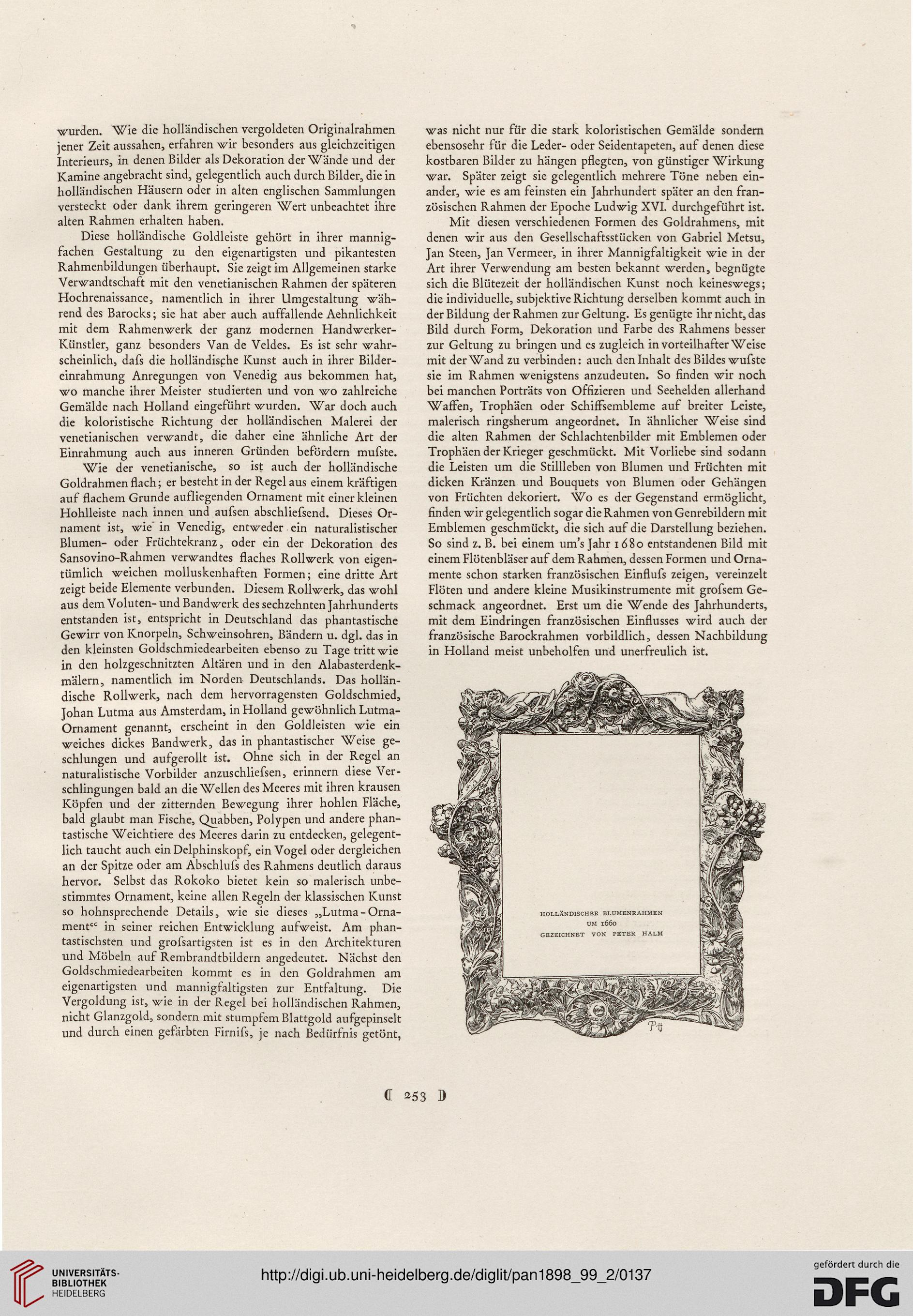

Wie der venetianische, so ist auch der holländische

Goldrahmen flach; er besteht in der Regel aus einem kräftigen

auf flachem Grunde aufliegenden Ornament mit einer kleinen

Hohlleiste nach innen und aufsen abschliefsend. Dieses Or-

nament ist, wie' in Venedig, entweder ein naturalistischer

Blumen- oder Früchtekranz, oder ein der Dekoration des

Sansovino-Rahmen verwandtes flaches Rollwerk von eigen-

tümlich weichen molluskenhaften Formen; eine dritte Art

zeigt beide Elemente verbunden. Diesem Rollwerk, das wohl

aus dem Voluten- und Bandwerk des sechzehnten Jahrhunderts

entstanden ist, entspricht in Deutschland das phantastische

Gewirr von Knorpeln, Schweinsohren, Bändern u. dgl. das in

den kleinsten Goldschmiedearbeiten ebenso zu Tage tritt wie

in den holzgeschnitzten Altären und in den Alabasterdenk-

mälern, namentlich im Norden Deutschlands. Das hollän-

dische Rollwerk, nach dem hervorragensten Goldschmied,

Johan Lutma aus Amsterdam, in Holland gewöhnlich Lutma-

Ornament genannt, erscheint in den Goldleisten wie ein

weiches dickes Bandwerk, das in phantastischer Weise ge-

schlungen und aufgerollt ist. Ohne sich in der Regel an

naturalistische Vorbilder anzuschliefsen, erinnern diese Ver-

schlingungen bald an die Wellen des Meeres mit ihren krausen

Köpfen und der zitternden Bewegung ihrer hohlen Fläche,

bald glaubt man Fische, Quabben, Polypen und andere phan-

tastische Weichtiere des Meeres darin zu entdecken, gelegent-

lich taucht auch ein Delphinskopf, ein Vogel oder dergleichen

an der Spitze oder am Abschlufs des Rahmens deutlich daraus

hervor. Selbst das Rokoko bietet kein so malerisch unbe-

stimmtes Ornament, keine allen Regeln der klassischen Kunst

so hohnsprechende Details, wie sie dieses „Lutma-Orna-

ment" in seiner reichen Entwicklung aufweist. Am phan-

tastischsten und grofsartigsten ist es in den Architekturen

und Möbeln auf Rembrandtbildern angedeutet. Nächst den

Goldschmiedearbeiten kommt es in den Goldrahmen am

eigenartigsten und mannigfaltigsten zur Entfaltung. Die

Vergoldung ist, wie in der Regel bei holländischen Rahmen,

nicht Glanzgold, sondern mit stumpfem Blattgold aufgepinselt

und durch einen gefärbten Firnifs, je nach Bedürfnis getönt,

was nicht nur für die stark koloristischen Gemälde sondern

ebensosehr für die Leder- oder Seidentapeten, auf denen diese

kostbaren Bilder zu hängen pflegten, von günstiger Wirkung

war. Später zeigt sie gelegentlich mehrere Töne neben ein-

ander, wie es am feinsten ein Jahrhundert später an den fran-

zösischen Rahmen der Epoche Ludwig XVI. durchgeführt ist.

Mit diesen verschiedenen Formen des Goldrahmens, mit

denen wir aus den Gesellschaftsstücken von Gabriel Metsu,

Jan Steen, Jan Vermeer, in ihrer Mannigfaltigkeit wie in der

Art ihrer Verwendung am besten bekannt werden, begnügte

sich die Blütezeit der holländischen Kunst noch keineswegs;

die individuelle, subjektive Richtung derselben kommt auch in

der Bildung der Rahmen zur Geltung. Es genügte ihr nicht, das

Bild durch Form, Dekoration und Farbe des Rahmens besser

zur Geltung zu bringen und es zugleich in vorteilhafter Weise

mit der Wand zu verbinden: auch den Inhalt des Bildes wufste

sie im Rahmen wenigstens anzudeuten. So finden wir noch

bei manchen Porträts von Offizieren und Seehelden allerhand

Waffen, Trophäen oder Schiffsembleme auf breiter Leiste,

malerisch ringsherum angeordnet. In ähnlicher Weise sind

die alten Rahmen der Schlachtenbilder mit Emblemen oder

Trophäen der Krieger geschmückt. Mit Vorliebe sind sodann

die Leisten um die Stillleben von Blumen und Früchten mit

dicken Kränzen und Bouquets von Blumen oder Gehängen

von Früchten dekoriert. Wo es der Gegenstand ermöglicht,

finden wir gelegentlich sogar die Rahmen von Genrebildern mit

Emblemen geschmückt, die sich auf die Darstellung beziehen.

So sind z. B. bei einem um's Jahr 1680 entstandenen Bild mit

einem Flütenbläser auf dem Rahmen, dessen Formen und Orna-

mente schon starken französischen Einflufs zeigen, vereinzelt

Flöten und andere kleine Musikinstrumente mit grofsem Ge-

schmack angeordnet. Erst um die Wende des Jahrhunderts,

mit dem Eindringen französischen Einflusses wird auch der

französische Barockrahmen vorbildlich, dessen Nachbildung

in Holland meist unbeholfen und unerfreulich ist.

d 253 D

jener Zeit aussahen, erfahren wir besonders aus gleichzeitigen

Interieurs, in denen Bilder als Dekoration der Wände und der

Kamine angebracht sind, gelegentlich auch durch Bilder, die in

holländischen Häusern oder in alten englischen Sammlungen

versteckt oder dank ihrem geringeren Wert unbeachtet ihre

alten Rahmen erhalten haben.

Diese holländische Goldleiste gehört in ihrer mannig-

fachen Gestaltung zu den eigenartigsten und pikantesten

Rahmenbildungen überhaupt. Sie zeigt im Allgemeinen starke

Verwandtschaft mit den venetianischen Rahmen der späteren

Hochrenaissance, namentlich in ihrer Umgestaltung wäh-

rend des Barocks; sie hat aber auch auffallende Aehnlichkeit

mit dem Rahmenwerk der ganz modernen Handwerker-

Künstler, ganz besonders Van de Veldes. Es ist sehr -wahr-

scheinlich, dafs die holländische Kunst auch in ihrer Bilder-

einrahmung Anregungen von Venedig aus bekommen hat,

wo manche ihrer Meister studierten und von wo zahlreiche

Gemälde nach Holland eingeführt wurden. War doch auch

die koloristische Richtung der holländischen Malerei der

venetianischen verwandt, die daher eine ähnliche Art der

Einrahmung auch aus inneren Gründen befördern mufste.

Wie der venetianische, so ist auch der holländische

Goldrahmen flach; er besteht in der Regel aus einem kräftigen

auf flachem Grunde aufliegenden Ornament mit einer kleinen

Hohlleiste nach innen und aufsen abschliefsend. Dieses Or-

nament ist, wie' in Venedig, entweder ein naturalistischer

Blumen- oder Früchtekranz, oder ein der Dekoration des

Sansovino-Rahmen verwandtes flaches Rollwerk von eigen-

tümlich weichen molluskenhaften Formen; eine dritte Art

zeigt beide Elemente verbunden. Diesem Rollwerk, das wohl

aus dem Voluten- und Bandwerk des sechzehnten Jahrhunderts

entstanden ist, entspricht in Deutschland das phantastische

Gewirr von Knorpeln, Schweinsohren, Bändern u. dgl. das in

den kleinsten Goldschmiedearbeiten ebenso zu Tage tritt wie

in den holzgeschnitzten Altären und in den Alabasterdenk-

mälern, namentlich im Norden Deutschlands. Das hollän-

dische Rollwerk, nach dem hervorragensten Goldschmied,

Johan Lutma aus Amsterdam, in Holland gewöhnlich Lutma-

Ornament genannt, erscheint in den Goldleisten wie ein

weiches dickes Bandwerk, das in phantastischer Weise ge-

schlungen und aufgerollt ist. Ohne sich in der Regel an

naturalistische Vorbilder anzuschliefsen, erinnern diese Ver-

schlingungen bald an die Wellen des Meeres mit ihren krausen

Köpfen und der zitternden Bewegung ihrer hohlen Fläche,

bald glaubt man Fische, Quabben, Polypen und andere phan-

tastische Weichtiere des Meeres darin zu entdecken, gelegent-

lich taucht auch ein Delphinskopf, ein Vogel oder dergleichen

an der Spitze oder am Abschlufs des Rahmens deutlich daraus

hervor. Selbst das Rokoko bietet kein so malerisch unbe-

stimmtes Ornament, keine allen Regeln der klassischen Kunst

so hohnsprechende Details, wie sie dieses „Lutma-Orna-

ment" in seiner reichen Entwicklung aufweist. Am phan-

tastischsten und grofsartigsten ist es in den Architekturen

und Möbeln auf Rembrandtbildern angedeutet. Nächst den

Goldschmiedearbeiten kommt es in den Goldrahmen am

eigenartigsten und mannigfaltigsten zur Entfaltung. Die

Vergoldung ist, wie in der Regel bei holländischen Rahmen,

nicht Glanzgold, sondern mit stumpfem Blattgold aufgepinselt

und durch einen gefärbten Firnifs, je nach Bedürfnis getönt,

was nicht nur für die stark koloristischen Gemälde sondern

ebensosehr für die Leder- oder Seidentapeten, auf denen diese

kostbaren Bilder zu hängen pflegten, von günstiger Wirkung

war. Später zeigt sie gelegentlich mehrere Töne neben ein-

ander, wie es am feinsten ein Jahrhundert später an den fran-

zösischen Rahmen der Epoche Ludwig XVI. durchgeführt ist.

Mit diesen verschiedenen Formen des Goldrahmens, mit

denen wir aus den Gesellschaftsstücken von Gabriel Metsu,

Jan Steen, Jan Vermeer, in ihrer Mannigfaltigkeit wie in der

Art ihrer Verwendung am besten bekannt werden, begnügte

sich die Blütezeit der holländischen Kunst noch keineswegs;

die individuelle, subjektive Richtung derselben kommt auch in

der Bildung der Rahmen zur Geltung. Es genügte ihr nicht, das

Bild durch Form, Dekoration und Farbe des Rahmens besser

zur Geltung zu bringen und es zugleich in vorteilhafter Weise

mit der Wand zu verbinden: auch den Inhalt des Bildes wufste

sie im Rahmen wenigstens anzudeuten. So finden wir noch

bei manchen Porträts von Offizieren und Seehelden allerhand

Waffen, Trophäen oder Schiffsembleme auf breiter Leiste,

malerisch ringsherum angeordnet. In ähnlicher Weise sind

die alten Rahmen der Schlachtenbilder mit Emblemen oder

Trophäen der Krieger geschmückt. Mit Vorliebe sind sodann

die Leisten um die Stillleben von Blumen und Früchten mit

dicken Kränzen und Bouquets von Blumen oder Gehängen

von Früchten dekoriert. Wo es der Gegenstand ermöglicht,

finden wir gelegentlich sogar die Rahmen von Genrebildern mit

Emblemen geschmückt, die sich auf die Darstellung beziehen.

So sind z. B. bei einem um's Jahr 1680 entstandenen Bild mit

einem Flütenbläser auf dem Rahmen, dessen Formen und Orna-

mente schon starken französischen Einflufs zeigen, vereinzelt

Flöten und andere kleine Musikinstrumente mit grofsem Ge-

schmack angeordnet. Erst um die Wende des Jahrhunderts,

mit dem Eindringen französischen Einflusses wird auch der

französische Barockrahmen vorbildlich, dessen Nachbildung

in Holland meist unbeholfen und unerfreulich ist.

d 253 D