seitige Entfaltung dieses Stils durch verschiedene der hohen

Kunstmäcene dieser Zeit: in Dresden, Potsdam, Nymphenburg,

Würzburg u. s. f., sondern auch der damit zusammenfallende

Sammeleifer für ältere Gemälde, meist an den gleichen

Plätzen, einer reichen Entwicklung des Rokokorahmens sehr

zu statten kam. In Dresden führt die grofsartige Schöpfung

der Gemäldegalerie zu der Einführung eines gleichmäfsigen

Galerierahmens für die grofse Mehrzahl der Bilder, der nur

je nach ihrer Gröfse wenig verändert ist. Durch seine

Magerkeit und die Be-

scheidenheit des Orna-

ments wirkt dieser Rah-

men nicht störend, wo

er nicht gar zu sehr im

Gegensatz mit der Zeit

und Gröfse der Bilder

steht. Ganz besonderen

Wert legte Friedrich II.

auf eine vornehme Ein-

rahmung seiner reichen

Bildererwerbungen; aber

im Gegensatz zu August

dem Starken und seinem

Nachfolger strebte er da-

bei möglichste Mannig-

faltigkeit an, ja suchte

in der Form und Farbe

des Rahmens nicht selten

sogar dem Charakter der

einzelnen Bilder gerecht

zu werden, wie nament-

lich die Bilder der Galerie

von Sanssouci beweisen.

Dies ist bei zahlreichen

Bildern der französischen

Schule des vorigen Jahr-

hunderts, wie bei Rubens

und seinen Schülern ge-

glückt; die noch erhal-

tenen, sehr mannigfal-

tigen Rahmen dieser Art

gehören zum schönsten,

was das Rokoko in der

Einrahmung von Bildern

geleistet hat. Sollte aber

der Ausdruck des Er-

habenen oder Düsteren

wiedergegeben werden,

wie z. B. bei einem dem M. da Caravaggio zugeschriebenen

grofsen Abendmahl, so wirkte gerade die Originalität, die

man anstrebte, abstofsend oder komisch.

Bald nach der Mitte des Jahrhunderts beginnt das Rokoko

in der Bildung der Rahmen magerer, in der Dekoration un-

ruhiger und kleinlicher zu werden; solche Rahmen genügen

nur noch den Pastellbildern und Miniaturen, die mehr und

mehr an die Stelle der in spielende Leichtigkeit und Leicht-

fertigkeit ausartenden Oelmalerei treten. Die Kunst hatte sich

ausgelebt; von der Wiedergeburt aus der Antike an hatte sie

alle Phasen durchgemacht, bis sie, ernüchtert durch den

Taumel der äufsersten Freiheit und Ungebundenheit, sich ihrer

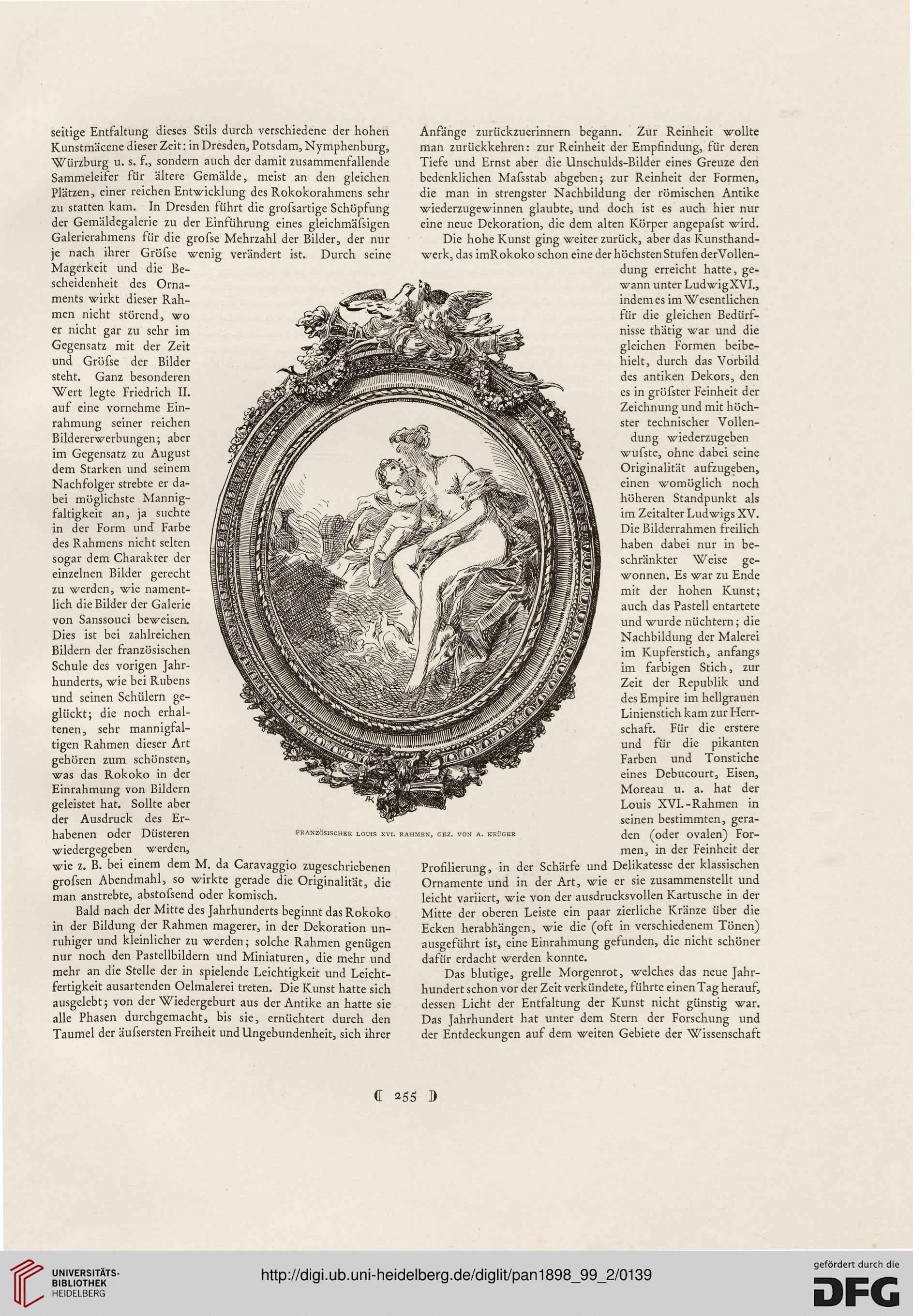

FRANZÖSISCHER LOUIS

Anfänge zurückzuerinnern begann. Zur Reinheit wollte

man zurückkehren: zur Reinheit der Empfindung, für deren

Tiefe und Ernst aber die Unschulds-Bilder eines Greuze den

bedenklichen Mafsstab abgeben; zur Reinheit der Formen,

die man in strengster Nachbildung der römischen Antike

wiederzugewinnen glaubte, und doch ist es auch hier nur

eine neue Dekoration, die dem alten Körper angepafst wird.

Die hohe Kunst ging weiter zurück, aber das Kunsthand-

werk, das imRokoko schon eine der höchsten Stufen derVollen-

dung erreicht hatte, ge-

wann unter LudwigXVL,

indem es im Wesentlichen

für die gleichen Bedürf-

nisse thätig war und die

gleichen Formen beibe-

hielt, durch das Vorbild

des antiken Dekors, den

es in gröfster Feinheit der

Zeichnung und mit höch-

ster technischer Vollen-

dung wiederzugeben

wufste, ohne dabei seine

Originalität aufzugeben,

einen womöglich noch

höheren Standpunkt als

im Zeitalter Ludwigs XV.

Die Bilderrahmen freilich

haben dabei nur in be-

schränkter Weise ge-

wonnen. Es war zu Ende

mit der hohen Kunst;

auch das Pastell entartete

und wurde nüchtern; die

Nachbildung der Malerei

im Kupferstich, anfangs

im farbigen Stich, zur

Zeit der Republik und

des Empire im hellgrauen

Linienstich kam zur Herr-

schaft. Für die erstere

und für die pikanten

Farben und Tonstiche

eines Debucourt, Eisen,

Moreau u. a. hat der

Louis XVI.-Rahmen in

seinen bestimmten, gera-

den (oder ovalen) For-

men, in der Feinheit der

Profilierung, in der Schärfe und Delikatesse der klassischen

Ornamente und in der Art, wie er sie zusammenstellt und

leicht variiert, wie von der ausdrucksvollen Kartusche in der

Mitte der oberen Leiste ein paar zierliche Kränze über die

Ecken herabhängen, wie die (oft in verschiedenem Tönen)

ausgeführt ist, eine Einrahmung gefunden, die nicht schöner

dafür erdacht werden konnte.

Das blutige, grelle Morgenrot, welches das neue Jahr-

hundert schon vor der Zeit verkündete, führte einen Tag herauf,

dessen Licht der Entfaltung der Kunst nicht günstig war.

Das Jahrhundert hat unter dem Stern der Forschung und

der Entdeckungen auf dem weiten Gebiete der Wissenschaft

XVI. RAHMEN, GEZ. VON A. KRÜGER

C 255 B

Kunstmäcene dieser Zeit: in Dresden, Potsdam, Nymphenburg,

Würzburg u. s. f., sondern auch der damit zusammenfallende

Sammeleifer für ältere Gemälde, meist an den gleichen

Plätzen, einer reichen Entwicklung des Rokokorahmens sehr

zu statten kam. In Dresden führt die grofsartige Schöpfung

der Gemäldegalerie zu der Einführung eines gleichmäfsigen

Galerierahmens für die grofse Mehrzahl der Bilder, der nur

je nach ihrer Gröfse wenig verändert ist. Durch seine

Magerkeit und die Be-

scheidenheit des Orna-

ments wirkt dieser Rah-

men nicht störend, wo

er nicht gar zu sehr im

Gegensatz mit der Zeit

und Gröfse der Bilder

steht. Ganz besonderen

Wert legte Friedrich II.

auf eine vornehme Ein-

rahmung seiner reichen

Bildererwerbungen; aber

im Gegensatz zu August

dem Starken und seinem

Nachfolger strebte er da-

bei möglichste Mannig-

faltigkeit an, ja suchte

in der Form und Farbe

des Rahmens nicht selten

sogar dem Charakter der

einzelnen Bilder gerecht

zu werden, wie nament-

lich die Bilder der Galerie

von Sanssouci beweisen.

Dies ist bei zahlreichen

Bildern der französischen

Schule des vorigen Jahr-

hunderts, wie bei Rubens

und seinen Schülern ge-

glückt; die noch erhal-

tenen, sehr mannigfal-

tigen Rahmen dieser Art

gehören zum schönsten,

was das Rokoko in der

Einrahmung von Bildern

geleistet hat. Sollte aber

der Ausdruck des Er-

habenen oder Düsteren

wiedergegeben werden,

wie z. B. bei einem dem M. da Caravaggio zugeschriebenen

grofsen Abendmahl, so wirkte gerade die Originalität, die

man anstrebte, abstofsend oder komisch.

Bald nach der Mitte des Jahrhunderts beginnt das Rokoko

in der Bildung der Rahmen magerer, in der Dekoration un-

ruhiger und kleinlicher zu werden; solche Rahmen genügen

nur noch den Pastellbildern und Miniaturen, die mehr und

mehr an die Stelle der in spielende Leichtigkeit und Leicht-

fertigkeit ausartenden Oelmalerei treten. Die Kunst hatte sich

ausgelebt; von der Wiedergeburt aus der Antike an hatte sie

alle Phasen durchgemacht, bis sie, ernüchtert durch den

Taumel der äufsersten Freiheit und Ungebundenheit, sich ihrer

FRANZÖSISCHER LOUIS

Anfänge zurückzuerinnern begann. Zur Reinheit wollte

man zurückkehren: zur Reinheit der Empfindung, für deren

Tiefe und Ernst aber die Unschulds-Bilder eines Greuze den

bedenklichen Mafsstab abgeben; zur Reinheit der Formen,

die man in strengster Nachbildung der römischen Antike

wiederzugewinnen glaubte, und doch ist es auch hier nur

eine neue Dekoration, die dem alten Körper angepafst wird.

Die hohe Kunst ging weiter zurück, aber das Kunsthand-

werk, das imRokoko schon eine der höchsten Stufen derVollen-

dung erreicht hatte, ge-

wann unter LudwigXVL,

indem es im Wesentlichen

für die gleichen Bedürf-

nisse thätig war und die

gleichen Formen beibe-

hielt, durch das Vorbild

des antiken Dekors, den

es in gröfster Feinheit der

Zeichnung und mit höch-

ster technischer Vollen-

dung wiederzugeben

wufste, ohne dabei seine

Originalität aufzugeben,

einen womöglich noch

höheren Standpunkt als

im Zeitalter Ludwigs XV.

Die Bilderrahmen freilich

haben dabei nur in be-

schränkter Weise ge-

wonnen. Es war zu Ende

mit der hohen Kunst;

auch das Pastell entartete

und wurde nüchtern; die

Nachbildung der Malerei

im Kupferstich, anfangs

im farbigen Stich, zur

Zeit der Republik und

des Empire im hellgrauen

Linienstich kam zur Herr-

schaft. Für die erstere

und für die pikanten

Farben und Tonstiche

eines Debucourt, Eisen,

Moreau u. a. hat der

Louis XVI.-Rahmen in

seinen bestimmten, gera-

den (oder ovalen) For-

men, in der Feinheit der

Profilierung, in der Schärfe und Delikatesse der klassischen

Ornamente und in der Art, wie er sie zusammenstellt und

leicht variiert, wie von der ausdrucksvollen Kartusche in der

Mitte der oberen Leiste ein paar zierliche Kränze über die

Ecken herabhängen, wie die (oft in verschiedenem Tönen)

ausgeführt ist, eine Einrahmung gefunden, die nicht schöner

dafür erdacht werden konnte.

Das blutige, grelle Morgenrot, welches das neue Jahr-

hundert schon vor der Zeit verkündete, führte einen Tag herauf,

dessen Licht der Entfaltung der Kunst nicht günstig war.

Das Jahrhundert hat unter dem Stern der Forschung und

der Entdeckungen auf dem weiten Gebiete der Wissenschaft

XVI. RAHMEN, GEZ. VON A. KRÜGER

C 255 B