Wut und seine tötliche Angst; der definitive Verzicht, der

das Mark aus den Knochen zieht und die Körper zu Packeten

von Fleisch und Gliedern macht: der Mensch nach dem

letzten entscheidenden Schlag. Es giebt nur einen Künstler,

der es zu ähnlichem bringt: Den Norweger Vigeland. An

ihn wird man bei früheren Sachen Minnes häufig erinnert;

notabene hat keiner von beiden die Werke des andern je

gesehen. Aber Vigeland, dessen Dramatik viel weiter geht,

verirrt sich zuweilen in das Litterarische. Das Psychische

wiegt vor — nie so, dafs es das Künstlerische bei Seite stellt,

aber doch zu weit, um den rein monumentalen Eindruck zu

lassen. Bei Vigeland will man dem Gedanken folgen — einem

Gedanken, dem sich zu folgen lohnt, und der an künstlerischen

Schönheiten vorbeiführt — bei Minne fragt man nicht, man

braucht gar nicht zu wissen, welchen psychischen Eindruck

er eigentlich bezweckt — man bewundert die Schönheit der

Linien. Manche dieser Gruppen erreichen in dieser Art etwas von

der starren Schönheit des plastischen Ornamentes. Man wird

zumal von der wunderbaren Skulptur, der liegende Mensch,

der seine Arme um den Hals des neben ihm liegenden Hundes

schlingt, diesen Eindruck empfinden. Hier kann man fast

von einer plastischen Schmuckkunst reden. Ein Zeichen der

Zeit, dafs man das, was das notwendigste Attribut aller Kunst

sein sollte, nicht der Natur, sondern dem Schmuck zu dienen,

bei einem Künstler lobend hervorheben mufs! ein schlimmes

Zeichen. In grofs bewegten Terrassen steigt die durchaus hori-

zontal komponierte Gruppe

vom Boden zum Körper des

Hundes und von da zum

Körper des Menschen hinauf.

Jede Bewegung, jede Linie des

Hundes findet in dem Körper

des Menschen ihr Gegenspiel.

Und je mehr Seiten man zur

Betrachtung wählt, um so

mannigfaltiger wird dieses

Spiel, immer ruhig, immer

interessant, bis es in der

grofsen Wölbung des Rückens

seinen wundervollen Ab-

schlufs findet. — Ich höre

schon die Kritiken dieses

Rückens, zumal der Ver-

längerung des Gesäfses; Leute,

die sich verzweifelt an das

ihrige klammern und empört

sind, es in der Kunst nicht in

gehöriger Bedeutung wieder-

zufinden; während thatsäch-

lich der Künstler seine Linien

verdorben hätte, wenn er der

Natur, die das Gesäfs zum

Sitzen, nicht zum Konterfeien

gemacht hat, gefolgt wäre.

Dies und dieser Art waren

die Werke — ich erwähne

noch die Mutter mit den

Leichen ihrer Kinder im Arme,

die Gruppe war bei der

Eröffnung des Pariser Salons

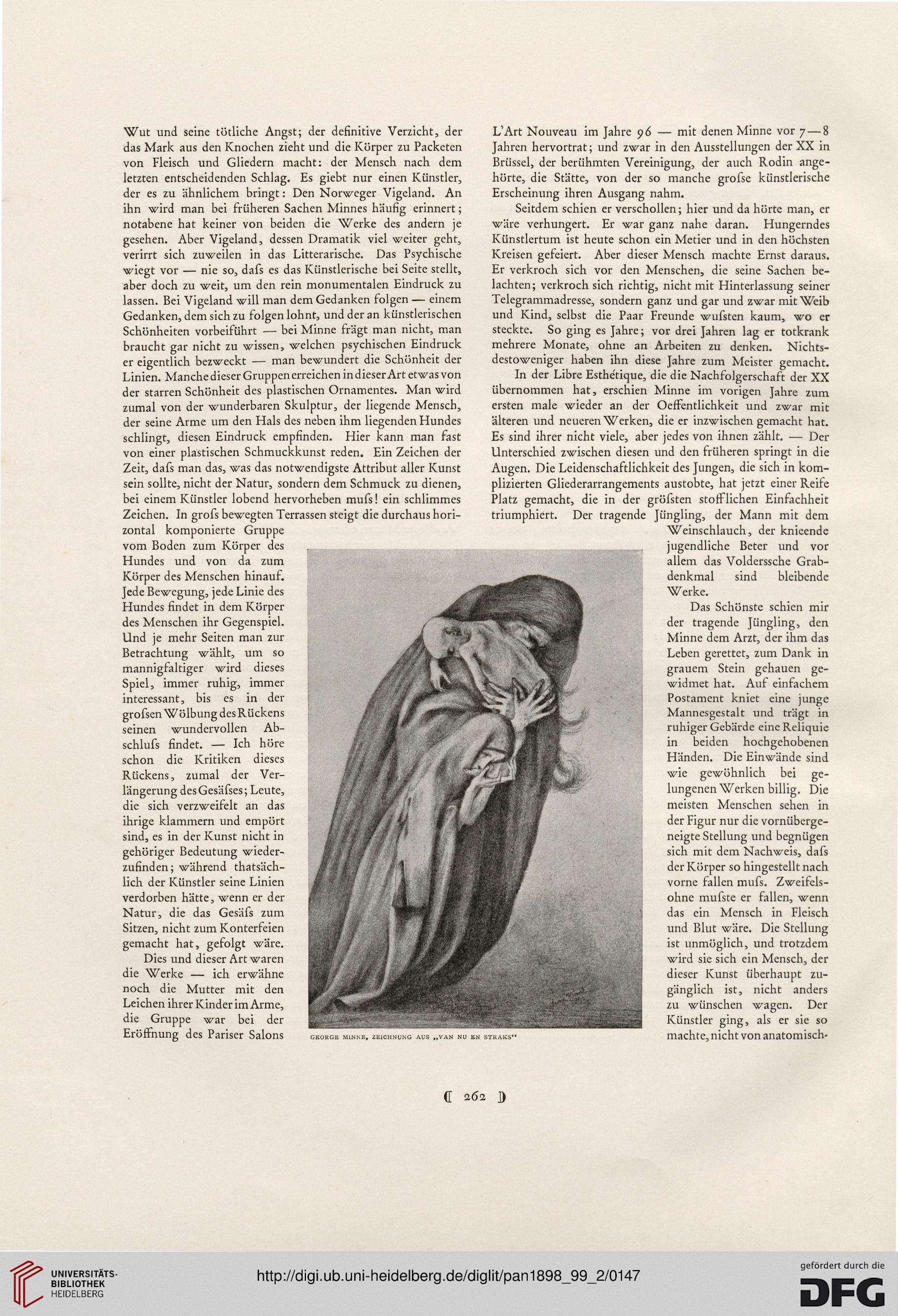

GEORGE MINNE, ZEICHNUNG AUS „VAN NU EN STRAKS"

L'Art Nouveau im Jahre 06 — mit denen Minne vor 7—8

Jahren hervortrat; und zwar in den Ausstellungen der XX in

Brüssel, der berühmten Vereinigung, der auch Rodin ange-

hörte, die Stätte, von der so manche grofse künstlerische

Erscheinung ihren Ausgang nahm.

Seitdem schien er verschollen; hier und da hörte man, er

wäre verhungert. Er war ganz nahe daran. Hungerndes

Künstlertum ist heute schon ein Metier und in den höchsten

Kreisen gefeiert. Aber dieser Mensch machte Ernst daraus.

Er verkroch sich vor den Menschen, die seine Sachen be-

lachten; verkroch sich richtig, nicht mit Hinterlassung seiner

Telegrammadresse, sondern ganz und gar und zwar mit Weib

und Kind, selbst die Paar Freunde wufsten kaum, wo er

steckte. So ging es Jahre; vor drei Jahren lag er totkrank

mehrere Monate, ohne an Arbeiten zu denken. Nichts-

destoweniger haben ihn diese Jahre zum Meister gemacht.

In der Libre Esthe'tique, die die Nachfolgerschaft der XX

übernommen hat, erschien Minne im vorigen Jahre zum

ersten male wieder an der Oeffentlichkeit und zwar mit

älteren und neueren Werken, die er inzwischen gemacht hat.

Es sind ihrer nicht viele, aber jedes von ihnen zählt. — Der

Unterschied zwischen diesen und den früheren springt in die

Augen. Die Leidenschaftlichkeit des Jungen, die sich in kom-

plizierten Gliederarrangements austobte, hat jetzt einer Reife

Platz gemacht, die in der gröfsten stofflichen Einfachheit

triumphiert. Der tragende Jüngling, der Mann mit dem

Weinschlauch, der knieende

jugendliche Beter und vor

allem das Volderssche Grab-

denkmal sind bleibende

Werke.

Das Schönste schien mir

der tragende Jüngling, den

Minne dem Arzt, der ihm das

Leben gerettet, zum Dank in

grauem Stein gehauen ge-

widmet hat. Auf einfachem

Postament kniet eine junge

Mannesgestalt und trägt in

ruhiger Gebärde eine Reliquie

in beiden hochgehobenen

Händen. Die Einwände sind

wie gewöhnlich bei ge-

lungenen Werken billig. Die

meisten Menschen sehen in

der Figur nur die vornüberge-

neigte Stellung und begnügen

sich mit dem Nachweis, dafs

der Körper so hingestellt nach

vorne fallen mufs. Zweifels-

ohne mufste er fallen, wenn

das ein Mensch in Fleisch

und Blut wäre. Die Stellung

ist unmöglich, und trotzdem

wird sie sich ein Mensch, der

dieser Kunst überhaupt zu-

gänglich ist, nicht anders

zu wünschen wagen. Der

Künstler ging, als er sie so

machte, nicht von anatomisch-

C 262 3

das Mark aus den Knochen zieht und die Körper zu Packeten

von Fleisch und Gliedern macht: der Mensch nach dem

letzten entscheidenden Schlag. Es giebt nur einen Künstler,

der es zu ähnlichem bringt: Den Norweger Vigeland. An

ihn wird man bei früheren Sachen Minnes häufig erinnert;

notabene hat keiner von beiden die Werke des andern je

gesehen. Aber Vigeland, dessen Dramatik viel weiter geht,

verirrt sich zuweilen in das Litterarische. Das Psychische

wiegt vor — nie so, dafs es das Künstlerische bei Seite stellt,

aber doch zu weit, um den rein monumentalen Eindruck zu

lassen. Bei Vigeland will man dem Gedanken folgen — einem

Gedanken, dem sich zu folgen lohnt, und der an künstlerischen

Schönheiten vorbeiführt — bei Minne fragt man nicht, man

braucht gar nicht zu wissen, welchen psychischen Eindruck

er eigentlich bezweckt — man bewundert die Schönheit der

Linien. Manche dieser Gruppen erreichen in dieser Art etwas von

der starren Schönheit des plastischen Ornamentes. Man wird

zumal von der wunderbaren Skulptur, der liegende Mensch,

der seine Arme um den Hals des neben ihm liegenden Hundes

schlingt, diesen Eindruck empfinden. Hier kann man fast

von einer plastischen Schmuckkunst reden. Ein Zeichen der

Zeit, dafs man das, was das notwendigste Attribut aller Kunst

sein sollte, nicht der Natur, sondern dem Schmuck zu dienen,

bei einem Künstler lobend hervorheben mufs! ein schlimmes

Zeichen. In grofs bewegten Terrassen steigt die durchaus hori-

zontal komponierte Gruppe

vom Boden zum Körper des

Hundes und von da zum

Körper des Menschen hinauf.

Jede Bewegung, jede Linie des

Hundes findet in dem Körper

des Menschen ihr Gegenspiel.

Und je mehr Seiten man zur

Betrachtung wählt, um so

mannigfaltiger wird dieses

Spiel, immer ruhig, immer

interessant, bis es in der

grofsen Wölbung des Rückens

seinen wundervollen Ab-

schlufs findet. — Ich höre

schon die Kritiken dieses

Rückens, zumal der Ver-

längerung des Gesäfses; Leute,

die sich verzweifelt an das

ihrige klammern und empört

sind, es in der Kunst nicht in

gehöriger Bedeutung wieder-

zufinden; während thatsäch-

lich der Künstler seine Linien

verdorben hätte, wenn er der

Natur, die das Gesäfs zum

Sitzen, nicht zum Konterfeien

gemacht hat, gefolgt wäre.

Dies und dieser Art waren

die Werke — ich erwähne

noch die Mutter mit den

Leichen ihrer Kinder im Arme,

die Gruppe war bei der

Eröffnung des Pariser Salons

GEORGE MINNE, ZEICHNUNG AUS „VAN NU EN STRAKS"

L'Art Nouveau im Jahre 06 — mit denen Minne vor 7—8

Jahren hervortrat; und zwar in den Ausstellungen der XX in

Brüssel, der berühmten Vereinigung, der auch Rodin ange-

hörte, die Stätte, von der so manche grofse künstlerische

Erscheinung ihren Ausgang nahm.

Seitdem schien er verschollen; hier und da hörte man, er

wäre verhungert. Er war ganz nahe daran. Hungerndes

Künstlertum ist heute schon ein Metier und in den höchsten

Kreisen gefeiert. Aber dieser Mensch machte Ernst daraus.

Er verkroch sich vor den Menschen, die seine Sachen be-

lachten; verkroch sich richtig, nicht mit Hinterlassung seiner

Telegrammadresse, sondern ganz und gar und zwar mit Weib

und Kind, selbst die Paar Freunde wufsten kaum, wo er

steckte. So ging es Jahre; vor drei Jahren lag er totkrank

mehrere Monate, ohne an Arbeiten zu denken. Nichts-

destoweniger haben ihn diese Jahre zum Meister gemacht.

In der Libre Esthe'tique, die die Nachfolgerschaft der XX

übernommen hat, erschien Minne im vorigen Jahre zum

ersten male wieder an der Oeffentlichkeit und zwar mit

älteren und neueren Werken, die er inzwischen gemacht hat.

Es sind ihrer nicht viele, aber jedes von ihnen zählt. — Der

Unterschied zwischen diesen und den früheren springt in die

Augen. Die Leidenschaftlichkeit des Jungen, die sich in kom-

plizierten Gliederarrangements austobte, hat jetzt einer Reife

Platz gemacht, die in der gröfsten stofflichen Einfachheit

triumphiert. Der tragende Jüngling, der Mann mit dem

Weinschlauch, der knieende

jugendliche Beter und vor

allem das Volderssche Grab-

denkmal sind bleibende

Werke.

Das Schönste schien mir

der tragende Jüngling, den

Minne dem Arzt, der ihm das

Leben gerettet, zum Dank in

grauem Stein gehauen ge-

widmet hat. Auf einfachem

Postament kniet eine junge

Mannesgestalt und trägt in

ruhiger Gebärde eine Reliquie

in beiden hochgehobenen

Händen. Die Einwände sind

wie gewöhnlich bei ge-

lungenen Werken billig. Die

meisten Menschen sehen in

der Figur nur die vornüberge-

neigte Stellung und begnügen

sich mit dem Nachweis, dafs

der Körper so hingestellt nach

vorne fallen mufs. Zweifels-

ohne mufste er fallen, wenn

das ein Mensch in Fleisch

und Blut wäre. Die Stellung

ist unmöglich, und trotzdem

wird sie sich ein Mensch, der

dieser Kunst überhaupt zu-

gänglich ist, nicht anders

zu wünschen wagen. Der

Künstler ging, als er sie so

machte, nicht von anatomisch-

C 262 3