265

3" de la vitesse du passage de l'outil sur le travail

à exécuter.

Ce qui revient à dire que l'efficacité des meules est

— toutes choses égales d'ailleurs—proportionnelle à :

a) la vitesse;

b) la l'ace totale des parcelles mordantes engagées ;

c) la pénétration des parcelles dans la matière.

a) Vitesse. — On a prétendu que l'accroissement

de la vitesse au-dessus de 1,500 mètres à la minute

ne produisait aucun accroissement proportionnel de-

là matière enlevée.

Nous ne sommes que partiellement d'accord avec

cette affirmation, qui ne s'appuie du reste sur aucune

raison mathématique. Il y a cependant certaines

conditions qui établissent des limites, la principale et

la plus importante étant la résistance de l'agglomé-

rant et par conséquent de la meule elle-même.

En procédant à des expériences, il faut tenir

compte qu'en comparant les vitesses, l'effort tan-

genliel doit être le même et aussi de ce que la

matière étant usée plus vite à des vitesses assez

grandes, il se produit une obstruction plus grande

entre la matière meulée et la moule.

Ce fait amène la décroissance de la pénétration et

diminue les avantages qu'on pouvait attendre do

l'accroissement de la vitesse ou exige une 'pression

plus forte pour laisser les parcelles également

engagées. Dans l'un ou l'autre cas, le résultat est le

même, savoir : La quantité de la matière enlevée

n'est plus proportionnelle à la vitesse.

b) Face totale des parcelles mordantes. — Il y

aura évidemment moins à douter relativement à la

seconde règle qui veut que le rendement dépende de

la largeur de la face engagée. Il est de connaissance

élémentaire que — toutes choses égales — plus la

face est large, plus la meule enlèvera de matière ; il

n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas éga-

lement vrai s'il s'agit des parcelles séparées elles-

mêmes.

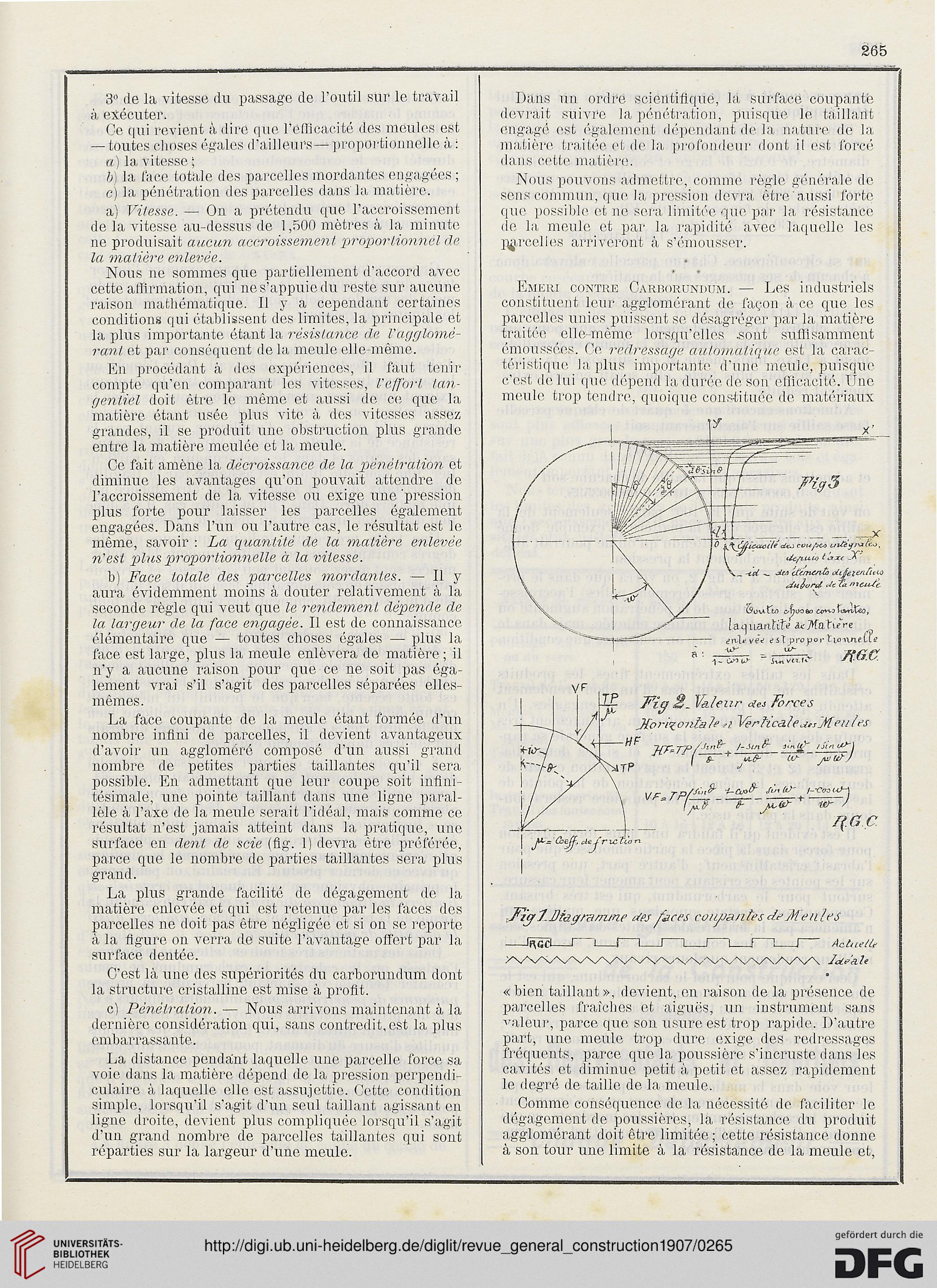

La face coupante de la meule étant formée d'un

nombre infini de parcelles, il devient avantageux

d'avoir un aggloméré composé d'un aussi grand

nombre de petites parties taillantes qu'il sera

possible. En admettant que leur coupe soit infini-

tésimale, une pointe taillant dans une ligne paral-

lèle à l'axe de la meule serait l'idéal, mais comme ce

résultat n'est jamais atteint dans la pratique, une

surface en dent de scie (fig. 1) devra être préférée,

parce que le nombre de parties taillantes sera plus

grand.

La plus grande facilité de dégagement de la

matière enlevée et qui est retenue par les faces des

parcelles ne doit pas être négligée et si on se reporte

à la figure on verra de suite l'avantage offert par la

surface dentée.

C'est là une des supériorités du carborundum dont

la structure cristalline est mise à profit.

c) Pénétration. — Nous arrivons maintenant à la

dernière considération qui, sans contredit, est la plus

embarrassante.

La distance pendant laquelle une parcelle force sa

voie dans la matière dépend de la pression perpendi-

culaire à laquelle elle est assujettie. Cette condition

simple, lorsqu'il s'agit d'un seul taillant agissant en

ligne droite, devient plus compliquée lorsqu'il s'agit

d'un grand nombre de parcelles taillantes qui sont

réparties sur la largeur d'une meule.

Dans un ordre scientifique, là surface cOup.inle

devrait suivre la pénétration, puisque le taillant

engagé est (''gaiement dépendant de la nature de la

matière traitée etide la profondeur dont il est forcé

dans cette matière:

Nous pouvons admettre, comme règle générale do

sens commun, que la pression devra, être aussi forte

que possible et no sera limitée que pair la résistance

de la meule et par la rapidité avec laquelle les

parcelles arriveront à s'émousser.

Emeri contre Carborundum. — Les industriels

constituent leur agglomérant de façon à ce que les

parcelles unies puissent se désagréger par la matière

traitée elle-même lorsqu'elles .sont suffisamment

émoussées. Ce redressage automatique est la carac-

téristique la plus importante d'une meule, puisque

c'est de lui que dépend la durée de son efficacité. Une

meule trop tendre, quoique constituée de matériaux

« bien taillant », devient, en raison de la présence de

parcelles fraîches et aiguës, un instrument sans

valeur, parce que son usure est trop rapide. D'autre

part, une meule trop dure exige des redressages

fréquen ts, parce que la poussière s'incruste dans les

cavités et diminue petit à petit et assez rapidement

le degré de taille de la meule.

Comme conséquence de la nécessité de faciliter le

dégagement de poussières, la résistance du produit

agglomérant doit être limitée ; cette résistance donne

à son tour une limite à la résistance de la meule et,

3" de la vitesse du passage de l'outil sur le travail

à exécuter.

Ce qui revient à dire que l'efficacité des meules est

— toutes choses égales d'ailleurs—proportionnelle à :

a) la vitesse;

b) la l'ace totale des parcelles mordantes engagées ;

c) la pénétration des parcelles dans la matière.

a) Vitesse. — On a prétendu que l'accroissement

de la vitesse au-dessus de 1,500 mètres à la minute

ne produisait aucun accroissement proportionnel de-

là matière enlevée.

Nous ne sommes que partiellement d'accord avec

cette affirmation, qui ne s'appuie du reste sur aucune

raison mathématique. Il y a cependant certaines

conditions qui établissent des limites, la principale et

la plus importante étant la résistance de l'agglomé-

rant et par conséquent de la meule elle-même.

En procédant à des expériences, il faut tenir

compte qu'en comparant les vitesses, l'effort tan-

genliel doit être le même et aussi de ce que la

matière étant usée plus vite à des vitesses assez

grandes, il se produit une obstruction plus grande

entre la matière meulée et la moule.

Ce fait amène la décroissance de la pénétration et

diminue les avantages qu'on pouvait attendre do

l'accroissement de la vitesse ou exige une 'pression

plus forte pour laisser les parcelles également

engagées. Dans l'un ou l'autre cas, le résultat est le

même, savoir : La quantité de la matière enlevée

n'est plus proportionnelle à la vitesse.

b) Face totale des parcelles mordantes. — Il y

aura évidemment moins à douter relativement à la

seconde règle qui veut que le rendement dépende de

la largeur de la face engagée. Il est de connaissance

élémentaire que — toutes choses égales — plus la

face est large, plus la meule enlèvera de matière ; il

n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas éga-

lement vrai s'il s'agit des parcelles séparées elles-

mêmes.

La face coupante de la meule étant formée d'un

nombre infini de parcelles, il devient avantageux

d'avoir un aggloméré composé d'un aussi grand

nombre de petites parties taillantes qu'il sera

possible. En admettant que leur coupe soit infini-

tésimale, une pointe taillant dans une ligne paral-

lèle à l'axe de la meule serait l'idéal, mais comme ce

résultat n'est jamais atteint dans la pratique, une

surface en dent de scie (fig. 1) devra être préférée,

parce que le nombre de parties taillantes sera plus

grand.

La plus grande facilité de dégagement de la

matière enlevée et qui est retenue par les faces des

parcelles ne doit pas être négligée et si on se reporte

à la figure on verra de suite l'avantage offert par la

surface dentée.

C'est là une des supériorités du carborundum dont

la structure cristalline est mise à profit.

c) Pénétration. — Nous arrivons maintenant à la

dernière considération qui, sans contredit, est la plus

embarrassante.

La distance pendant laquelle une parcelle force sa

voie dans la matière dépend de la pression perpendi-

culaire à laquelle elle est assujettie. Cette condition

simple, lorsqu'il s'agit d'un seul taillant agissant en

ligne droite, devient plus compliquée lorsqu'il s'agit

d'un grand nombre de parcelles taillantes qui sont

réparties sur la largeur d'une meule.

Dans un ordre scientifique, là surface cOup.inle

devrait suivre la pénétration, puisque le taillant

engagé est (''gaiement dépendant de la nature de la

matière traitée etide la profondeur dont il est forcé

dans cette matière:

Nous pouvons admettre, comme règle générale do

sens commun, que la pression devra, être aussi forte

que possible et no sera limitée que pair la résistance

de la meule et par la rapidité avec laquelle les

parcelles arriveront à s'émousser.

Emeri contre Carborundum. — Les industriels

constituent leur agglomérant de façon à ce que les

parcelles unies puissent se désagréger par la matière

traitée elle-même lorsqu'elles .sont suffisamment

émoussées. Ce redressage automatique est la carac-

téristique la plus importante d'une meule, puisque

c'est de lui que dépend la durée de son efficacité. Une

meule trop tendre, quoique constituée de matériaux

« bien taillant », devient, en raison de la présence de

parcelles fraîches et aiguës, un instrument sans

valeur, parce que son usure est trop rapide. D'autre

part, une meule trop dure exige des redressages

fréquen ts, parce que la poussière s'incruste dans les

cavités et diminue petit à petit et assez rapidement

le degré de taille de la meule.

Comme conséquence de la nécessité de faciliter le

dégagement de poussières, la résistance du produit

agglomérant doit être limitée ; cette résistance donne

à son tour une limite à la résistance de la meule et,