5299 *-

Was der Michel alles hatte.

(Nach bekannter Melodie.)

Kein Lausrat in der ganzen Welt

So gut wie Michels war bestellt:

Er hatte, was er brauchte.

War stets zufrieden mit sich selbst,

Trank froh sein Bier und rauchte.

Der Michel hatt' Soldaten viel.

Die schossen gern nach einem Ziel

Mit Flinten und Pistolen —

Auf Vater, Mutter, Weib, Magd, Kind,

Wenn's ihnen ward besohlen.

Der Michel hatt' auch Kolonien,

Die kosteten manch Groschen ihn.

Doch blecht er ohne Klage

And wartet auf den Erntezins

Wohl bis zum jüngsten Tage.

Der Michel hatt' manch weisen Richter,

Der züchtigte die Bösewichter

Als streng gerechter Wütrich —

Dock) wenn ein Lump vom Adel war.

Galt er als brägenklietrig.

Auch manchen Staatsmann hatt' der Michel,

Der sagt! zu jedem Fall sein Sprüchel,

Sein Stolz war die Debatte —

Zum Schluß tat er, was höhern Orts

Man ihm befohlen hatte.

Auch einen Kanzler hatte er,

Das war ein großer Orateur,

And ging' die Welt in Trümmer,

So stand' er frohen Mutes da

And redete noch immer.

Auch eine Brille schmückte ihn,

Durch die ihm alles rosa schien

And die ihn so vexierte.

Daß über jeden Neinsall er

Laut mit „Lurra" quittierte.

Auch einen Landtag hatte er.

Der schimpfte aus die Roten sehr

And ließ, um sich zu rein'gen.

Daß ein pikfeines Korps er sei.

Vom Kadi sich beschein'gen.

Sein Reichstag war des Michels Freud',

Der übt' Gehorsam allezeit;

Doch hegt' er einmal Zweifel

An dem, was die Regierung wollt'.

So jagt' man ihn zum Teufel. I. e.

Deutsch Süd-West.

Von Paul Enderling.

Der Wind fährt in kurzen, scharfen Stößen

durch das Buschgras, das die Regenschluchten

des Swakoptals bedeckt, und rüttelt an rie-

sigen, seltsam geformten Aloen, die vereinzelt

auf der Höhe stehen. Dann geht es jedesmal

wie ein Stöhnen über das ausgedörrte Land—

Hinter einem Felsblock liegt ein großer, fast

nackter, hagerer Schwarzer. Sein Kraushaar

ist schlohweiß. Ein Auge fehlt ihm. Das

andere blickt starr und unbeweglich — wie

leblos — in die weite, unübersehbare, sonnen-

flimmernde Ebene hinein.

Nur hin und wieder wendet er sich ab, und

seine Hand fährt zitternd nach den Wunden

an Brust und Hüfte, die nur notdürftig mit

Gras- und Baststreifen verbunden sind. Sein

Gesicht verzerrt sich dann jedesmal vor Schmerz

und Grimm.

So liegt Kcnnbazembi schon einen Tag und

eine Nacht. Seit dem Gefecht, das die Letzten

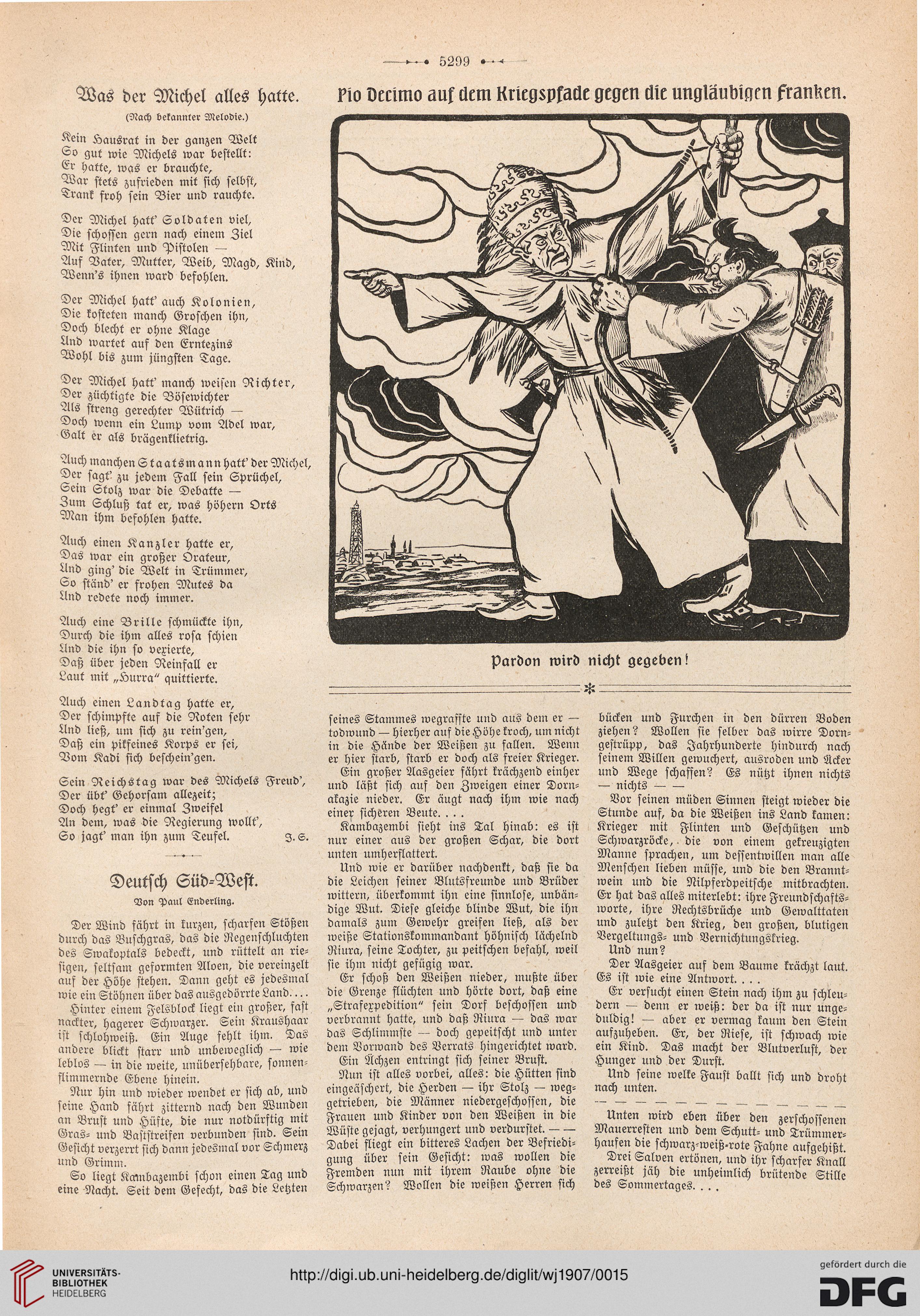

Pio Oecuno auf dem Kriegspfade gegen die ungläubigen franken.

Pardon wird nicht gegeben!

--—_ * ——

seines Stammes wegraffte und aus dem er —

todwund — hierher auf die Höhe kroch, um nicht

in die Hände der Weißen zu fallen. Wenn

er hier starb, starb er doch als freier Krieger.

Ein großer Aasgeier fährt krächzend einher

und läßt sich auf den Zweigen einer Dorn-

akazie nieder. Er äugt nach ihm wie nach

einer sicheren Beute. . . .

Kambazembi sieht ins Tal hinab: es ist

nur einer aus der großen Schar, die dort

unten umherflattert.

Und wie er darüber nachdenkt, daß sie da

die Leichen seiner Blutsfreunde und Brüder

wittern, überkommt ihn eine sinnlose, unbän-

dige Wut. Diese gleiche blinde Wut, die ihn

damals zum Gewehr greisen ließ, als der

weiße Stationskommandant höhnisch lächelnd

Riura, seine Tochter, zu peitschen befahl, weil

sie ihm nicht gefügig war.

Er schoß den Weißen nieder, mußte über

die Grenze flüchten und hörte dort, daß eine

„Strafexpedition" sein Dorf beschossen und

verbrannt hatte, und daß Riura — das war

das Schlimmste — doch gepeitscht und unter

dem Vorwand des Verrats hingerichtet ward.

Ein Ächzen entringt sich seiner Brust.

Nun ist alles vorbei, alles: die Hütten sind

eingeäschert, die Herden — ihr Stolz — weg-

getrieben, die Männer niedergeschossen, die

Frauen und Kinder von den Weißen in die

Wüste gejagt, verhungert und verdurstet.--

Dabei fliegt ein bitteres Lachen der Befriedi-

gung über sein Gesicht: was wollen die

Fremden nun mit ihrem Raube ohne die

Schwarzen? Wollen die weißen Herren sich

bücken und Furchen in den dürren Boden

ziehen? Wollen sie selber das wirre Dorn-

gestrüpp, das Jahrhunderte hindurch nach

seinem Willen gewuchert, ausroden und Acker

und Wege schaffen? Es nützt ihnen nichts

— nichts-

Vor seinen müden Sinnen steigt wieder die

Stunde auf, da die Weißen ins Land kamen:

Krieger mit Flinten und Geschützen und

Schwarzröcke,. die von einem gekreuzigten

Manne sprachen, um dessentwillen man alle

Menschen lieben müsse, und die den Brannt-

wein und die Nilpferdpeitsche mitbrachten.

Er hat das alles miterlebt: ihre Freundschafts-

worte, ihre Rechtsbrüche und Gewalttaten

und zuletzt den Krieg, den großen, blutigen

Vergeltungs- und Vernichtungskrieg.

Und nun?

Der Aasgeier auf dem Baume krächzt laut.

Es ist wie eine Antwort. . . .

Er versucht einen Stein nach ihm zu schleu-

dern — denn er weiß: der da ist nur unge-

duldig! — aber er vermag kaum den Stein

aufzuheben. Er, der Riese, ist schwach wie

ein Kind. Das macht der Blutverlust, der

Hunger und der Durst.

Und seine welke Faust ballt sich und droht

nach unten.

Unten wird eben über den zerschossenen

Mauerresten und dem Schutt- und Trümmer-

haufen die schwarz-weiß-rote Fahne aufgehißt.

Drei Salven ertönen, und ihr scharfer Knall

zerreißt jäh die unheimlich brütende Stille

des Spmmertages. . . .

Was der Michel alles hatte.

(Nach bekannter Melodie.)

Kein Lausrat in der ganzen Welt

So gut wie Michels war bestellt:

Er hatte, was er brauchte.

War stets zufrieden mit sich selbst,

Trank froh sein Bier und rauchte.

Der Michel hatt' Soldaten viel.

Die schossen gern nach einem Ziel

Mit Flinten und Pistolen —

Auf Vater, Mutter, Weib, Magd, Kind,

Wenn's ihnen ward besohlen.

Der Michel hatt' auch Kolonien,

Die kosteten manch Groschen ihn.

Doch blecht er ohne Klage

And wartet auf den Erntezins

Wohl bis zum jüngsten Tage.

Der Michel hatt' manch weisen Richter,

Der züchtigte die Bösewichter

Als streng gerechter Wütrich —

Dock) wenn ein Lump vom Adel war.

Galt er als brägenklietrig.

Auch manchen Staatsmann hatt' der Michel,

Der sagt! zu jedem Fall sein Sprüchel,

Sein Stolz war die Debatte —

Zum Schluß tat er, was höhern Orts

Man ihm befohlen hatte.

Auch einen Kanzler hatte er,

Das war ein großer Orateur,

And ging' die Welt in Trümmer,

So stand' er frohen Mutes da

And redete noch immer.

Auch eine Brille schmückte ihn,

Durch die ihm alles rosa schien

And die ihn so vexierte.

Daß über jeden Neinsall er

Laut mit „Lurra" quittierte.

Auch einen Landtag hatte er.

Der schimpfte aus die Roten sehr

And ließ, um sich zu rein'gen.

Daß ein pikfeines Korps er sei.

Vom Kadi sich beschein'gen.

Sein Reichstag war des Michels Freud',

Der übt' Gehorsam allezeit;

Doch hegt' er einmal Zweifel

An dem, was die Regierung wollt'.

So jagt' man ihn zum Teufel. I. e.

Deutsch Süd-West.

Von Paul Enderling.

Der Wind fährt in kurzen, scharfen Stößen

durch das Buschgras, das die Regenschluchten

des Swakoptals bedeckt, und rüttelt an rie-

sigen, seltsam geformten Aloen, die vereinzelt

auf der Höhe stehen. Dann geht es jedesmal

wie ein Stöhnen über das ausgedörrte Land—

Hinter einem Felsblock liegt ein großer, fast

nackter, hagerer Schwarzer. Sein Kraushaar

ist schlohweiß. Ein Auge fehlt ihm. Das

andere blickt starr und unbeweglich — wie

leblos — in die weite, unübersehbare, sonnen-

flimmernde Ebene hinein.

Nur hin und wieder wendet er sich ab, und

seine Hand fährt zitternd nach den Wunden

an Brust und Hüfte, die nur notdürftig mit

Gras- und Baststreifen verbunden sind. Sein

Gesicht verzerrt sich dann jedesmal vor Schmerz

und Grimm.

So liegt Kcnnbazembi schon einen Tag und

eine Nacht. Seit dem Gefecht, das die Letzten

Pio Oecuno auf dem Kriegspfade gegen die ungläubigen franken.

Pardon wird nicht gegeben!

--—_ * ——

seines Stammes wegraffte und aus dem er —

todwund — hierher auf die Höhe kroch, um nicht

in die Hände der Weißen zu fallen. Wenn

er hier starb, starb er doch als freier Krieger.

Ein großer Aasgeier fährt krächzend einher

und läßt sich auf den Zweigen einer Dorn-

akazie nieder. Er äugt nach ihm wie nach

einer sicheren Beute. . . .

Kambazembi sieht ins Tal hinab: es ist

nur einer aus der großen Schar, die dort

unten umherflattert.

Und wie er darüber nachdenkt, daß sie da

die Leichen seiner Blutsfreunde und Brüder

wittern, überkommt ihn eine sinnlose, unbän-

dige Wut. Diese gleiche blinde Wut, die ihn

damals zum Gewehr greisen ließ, als der

weiße Stationskommandant höhnisch lächelnd

Riura, seine Tochter, zu peitschen befahl, weil

sie ihm nicht gefügig war.

Er schoß den Weißen nieder, mußte über

die Grenze flüchten und hörte dort, daß eine

„Strafexpedition" sein Dorf beschossen und

verbrannt hatte, und daß Riura — das war

das Schlimmste — doch gepeitscht und unter

dem Vorwand des Verrats hingerichtet ward.

Ein Ächzen entringt sich seiner Brust.

Nun ist alles vorbei, alles: die Hütten sind

eingeäschert, die Herden — ihr Stolz — weg-

getrieben, die Männer niedergeschossen, die

Frauen und Kinder von den Weißen in die

Wüste gejagt, verhungert und verdurstet.--

Dabei fliegt ein bitteres Lachen der Befriedi-

gung über sein Gesicht: was wollen die

Fremden nun mit ihrem Raube ohne die

Schwarzen? Wollen die weißen Herren sich

bücken und Furchen in den dürren Boden

ziehen? Wollen sie selber das wirre Dorn-

gestrüpp, das Jahrhunderte hindurch nach

seinem Willen gewuchert, ausroden und Acker

und Wege schaffen? Es nützt ihnen nichts

— nichts-

Vor seinen müden Sinnen steigt wieder die

Stunde auf, da die Weißen ins Land kamen:

Krieger mit Flinten und Geschützen und

Schwarzröcke,. die von einem gekreuzigten

Manne sprachen, um dessentwillen man alle

Menschen lieben müsse, und die den Brannt-

wein und die Nilpferdpeitsche mitbrachten.

Er hat das alles miterlebt: ihre Freundschafts-

worte, ihre Rechtsbrüche und Gewalttaten

und zuletzt den Krieg, den großen, blutigen

Vergeltungs- und Vernichtungskrieg.

Und nun?

Der Aasgeier auf dem Baume krächzt laut.

Es ist wie eine Antwort. . . .

Er versucht einen Stein nach ihm zu schleu-

dern — denn er weiß: der da ist nur unge-

duldig! — aber er vermag kaum den Stein

aufzuheben. Er, der Riese, ist schwach wie

ein Kind. Das macht der Blutverlust, der

Hunger und der Durst.

Und seine welke Faust ballt sich und droht

nach unten.

Unten wird eben über den zerschossenen

Mauerresten und dem Schutt- und Trümmer-

haufen die schwarz-weiß-rote Fahne aufgehißt.

Drei Salven ertönen, und ihr scharfer Knall

zerreißt jäh die unheimlich brütende Stille

des Spmmertages. . . .