8846

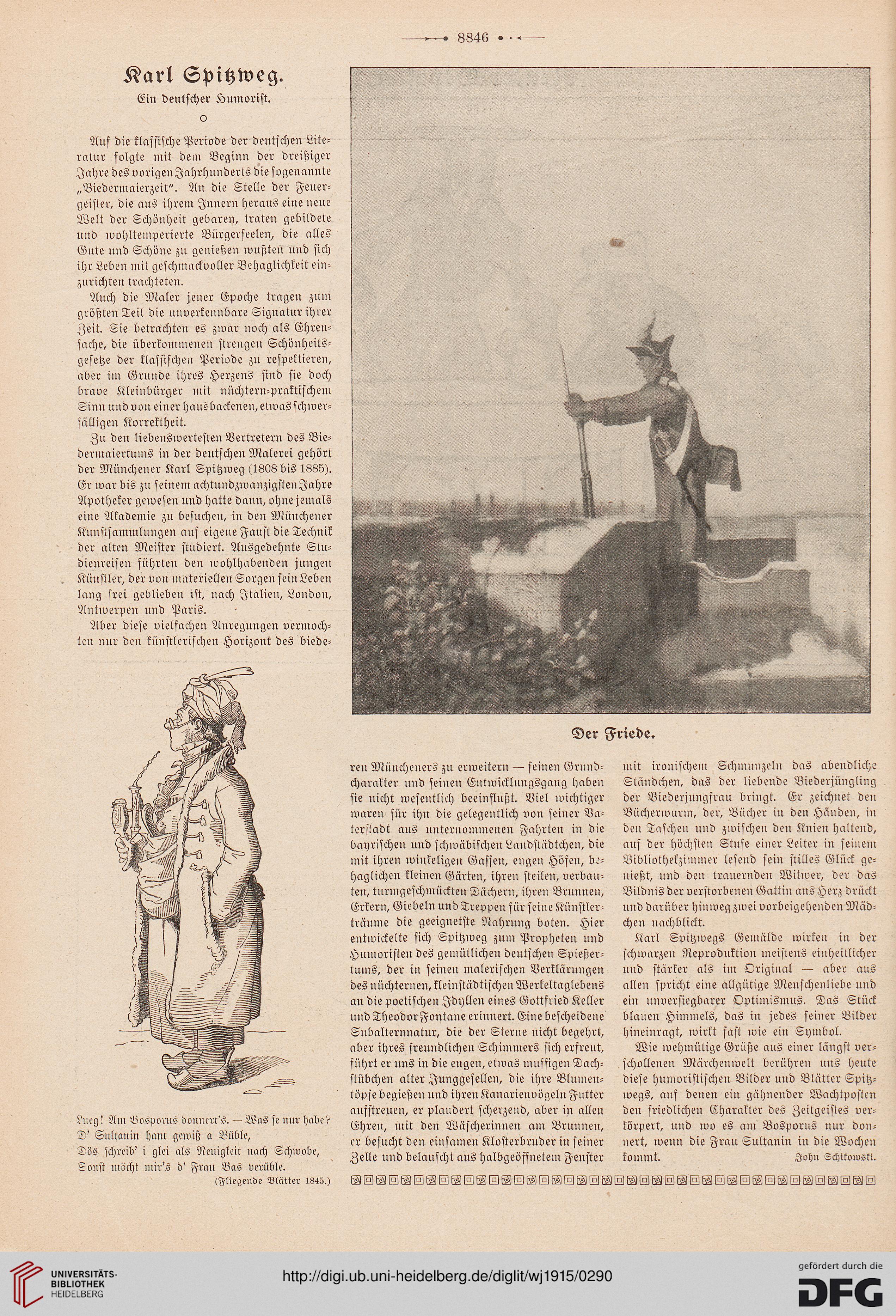

Der Friede.

Karl Spitzweg.

Ein deutscher Lumorist.

o

Auf die klassische Periode der deutschen Lite-

ratur folgte mit dem Beginn der dreißiger

Jahre des vorigen Jahrhunderts die sogenannte

„Biedermaierzeit". An die Stelle der Feuer-

geister, die aus ihrem Innern heraus eine neue

Welt der Schönheit gebaren, traten gebildete

und wohltemperierte Bürgerseelen, die alles

Gute und Schöne zu genießen wußten und sich

ihr Leben mit geschmackvoller Behaglichkeit ein

zurichte» trachteten.

Auch die Maler jener Epoche tragen zum

größten Teil die unverkennbare Signatur ihrer

Zeit. Sie betrachten es zwar noch als Ehren-

sache, die überkommenen strenge» Schönheits-

gesetze der klassischen Periode 51t respektieren,

aber im Grunde ihres Herzens sind sie doch

brave Kleinbürger mit nüchtern-praktischem

Sinn und von einer hausbackene», etivasschwer-

fälligen Korrektheit.

Zu den liebenswertesten Vertretern des Bie-

dermaiertums in der deutschen Malerei gehört

der Münchener Karl Spitzweg (1608 bis 1885).

Er war bis zu seinen: achtundzrvanzigstenJahre

Apotheker gewesen und hatte dann, ohne jemals

eine Akademie 311 besuchen, in den Münchener

Kunstsammlungen auf eigene Faust die Technik

der alten Meister studiert. Ausgedehnte Stu-

dienreisen führten den wohlhabenden jungen

Künstler, der von materiellen Sorgen sein Leben

lang frei geblieben ist, nach Italien, London,

Antwerpen und Paris.

Silier diese vielfachen Anregungen vermoch-

ten nur den künstlerischen Horizont des biede-

kueg! Am Bosporus donncrt's. - Was je nur habe?

D' Snlkanin haut gewiß a Bnblc,

Dös schreib' i glci als Neuigkeit nach Schwebe,

Sonst möcht mir's d' Frau Bas vcrüble.

Wiegende Blätter 1845.)

re» Müncheners zu erweitern — seinen Grund-

charakter und seinen Entwicklungsgang haben

sie nicht wesentlich beeinflußt. Viel wichtiger

waren für ihn die gelegentlich von seiner Va-

terstadt aus unternommenen Fahrten in die

bayrische» und schwäbischen Landstädtchen, die

mit ihren winkeligen Gassen, engen Höfen, be-

hagliche» kleinen Gärten, ihren steilen, verbau-

ten, turmgeschmückte» Dächern, ihren Brunnen,

Erkern, Giebeln und Treppen für seine Künstler-

träume die geeignetste Nahrung boten. Hier

entwickelte sich Spitziveg zum Propheten und

Humoristen des gemütlichen deutschen Spießer-

tums, der in seinen malerischen Verklärungen

des nüchternen, kleinstädtischen Werkeltaglebens

an die poetischen Idyllen eines Gottfried Keller

und TheodorFontane erinnert. Eine bescheidene

Snbalternnatur, die der Sterne nicht begehrt,

aber ihres freundliche» Schimmers sich erfreut,

führt er uns in die engen, etivas muffigen Dach-

stübchen alter Junggesellen, die ihre Blumen-

töpfe begießen und ihren Kanarienvögeln Futter

aufstreuc», er plaudert scherzend, aber in allen

Ehren, mit den Wäscherinnen am Brunnen,

er besucht den einsamen Klosterbruder in seiner

Zelle und belauscht aus halbgeöffnetem Fenster

mit ironischem Schmunzeln das abendliche

Ständchen, das der liebende Biederjüngling

der Biederjungfrau bringt. Er zeichnet den

Bücherwurm, der, Bücher in den Händen, in

den Taschen und zwischen den Knien haltend,

auf der höchsten Stufe einer Leiter in seinem

Bibliothekzimmer lesend sein stilles Glück ge-

nießt, und den trauernden Witwer, der das

Bildnis der verstorbenen Gattin ans Herz drückt

und darüber hinweg zwei vorbeigehenden Mäd-

chen nachblickt.

Karl Spitzwegs Gemälde wirken in der

schwarzen Reproduktion meistens einheitlicher

und stärker als im Original — aber aus

allen spricht eine allgütige Menschenliebe und

ein unversiegbarer Optimismus. Das Stück

blauen Himmels, das in jedes seiner Bilder

hineinragt, wirkt fast wie ein Symbol.

Wie wehmütige Grüße aus einer längst ver-

schollenen Märchenwelt berühre» uns heute

diese humoristischen Bilder und Blätter Spitz-

wegs, auf denen ein gähnender Wachtposten

den friedliche» Charakter des Zeitgeistes ver-

körpert, und wo es am Bosporus nur don-

nert, wenn die Frau Sultanin in die Wochen

kommt. John Schtkowsli.

Der Friede.

Karl Spitzweg.

Ein deutscher Lumorist.

o

Auf die klassische Periode der deutschen Lite-

ratur folgte mit dem Beginn der dreißiger

Jahre des vorigen Jahrhunderts die sogenannte

„Biedermaierzeit". An die Stelle der Feuer-

geister, die aus ihrem Innern heraus eine neue

Welt der Schönheit gebaren, traten gebildete

und wohltemperierte Bürgerseelen, die alles

Gute und Schöne zu genießen wußten und sich

ihr Leben mit geschmackvoller Behaglichkeit ein

zurichte» trachteten.

Auch die Maler jener Epoche tragen zum

größten Teil die unverkennbare Signatur ihrer

Zeit. Sie betrachten es zwar noch als Ehren-

sache, die überkommenen strenge» Schönheits-

gesetze der klassischen Periode 51t respektieren,

aber im Grunde ihres Herzens sind sie doch

brave Kleinbürger mit nüchtern-praktischem

Sinn und von einer hausbackene», etivasschwer-

fälligen Korrektheit.

Zu den liebenswertesten Vertretern des Bie-

dermaiertums in der deutschen Malerei gehört

der Münchener Karl Spitzweg (1608 bis 1885).

Er war bis zu seinen: achtundzrvanzigstenJahre

Apotheker gewesen und hatte dann, ohne jemals

eine Akademie 311 besuchen, in den Münchener

Kunstsammlungen auf eigene Faust die Technik

der alten Meister studiert. Ausgedehnte Stu-

dienreisen führten den wohlhabenden jungen

Künstler, der von materiellen Sorgen sein Leben

lang frei geblieben ist, nach Italien, London,

Antwerpen und Paris.

Silier diese vielfachen Anregungen vermoch-

ten nur den künstlerischen Horizont des biede-

kueg! Am Bosporus donncrt's. - Was je nur habe?

D' Snlkanin haut gewiß a Bnblc,

Dös schreib' i glci als Neuigkeit nach Schwebe,

Sonst möcht mir's d' Frau Bas vcrüble.

Wiegende Blätter 1845.)

re» Müncheners zu erweitern — seinen Grund-

charakter und seinen Entwicklungsgang haben

sie nicht wesentlich beeinflußt. Viel wichtiger

waren für ihn die gelegentlich von seiner Va-

terstadt aus unternommenen Fahrten in die

bayrische» und schwäbischen Landstädtchen, die

mit ihren winkeligen Gassen, engen Höfen, be-

hagliche» kleinen Gärten, ihren steilen, verbau-

ten, turmgeschmückte» Dächern, ihren Brunnen,

Erkern, Giebeln und Treppen für seine Künstler-

träume die geeignetste Nahrung boten. Hier

entwickelte sich Spitziveg zum Propheten und

Humoristen des gemütlichen deutschen Spießer-

tums, der in seinen malerischen Verklärungen

des nüchternen, kleinstädtischen Werkeltaglebens

an die poetischen Idyllen eines Gottfried Keller

und TheodorFontane erinnert. Eine bescheidene

Snbalternnatur, die der Sterne nicht begehrt,

aber ihres freundliche» Schimmers sich erfreut,

führt er uns in die engen, etivas muffigen Dach-

stübchen alter Junggesellen, die ihre Blumen-

töpfe begießen und ihren Kanarienvögeln Futter

aufstreuc», er plaudert scherzend, aber in allen

Ehren, mit den Wäscherinnen am Brunnen,

er besucht den einsamen Klosterbruder in seiner

Zelle und belauscht aus halbgeöffnetem Fenster

mit ironischem Schmunzeln das abendliche

Ständchen, das der liebende Biederjüngling

der Biederjungfrau bringt. Er zeichnet den

Bücherwurm, der, Bücher in den Händen, in

den Taschen und zwischen den Knien haltend,

auf der höchsten Stufe einer Leiter in seinem

Bibliothekzimmer lesend sein stilles Glück ge-

nießt, und den trauernden Witwer, der das

Bildnis der verstorbenen Gattin ans Herz drückt

und darüber hinweg zwei vorbeigehenden Mäd-

chen nachblickt.

Karl Spitzwegs Gemälde wirken in der

schwarzen Reproduktion meistens einheitlicher

und stärker als im Original — aber aus

allen spricht eine allgütige Menschenliebe und

ein unversiegbarer Optimismus. Das Stück

blauen Himmels, das in jedes seiner Bilder

hineinragt, wirkt fast wie ein Symbol.

Wie wehmütige Grüße aus einer längst ver-

schollenen Märchenwelt berühre» uns heute

diese humoristischen Bilder und Blätter Spitz-

wegs, auf denen ein gähnender Wachtposten

den friedliche» Charakter des Zeitgeistes ver-

körpert, und wo es am Bosporus nur don-

nert, wenn die Frau Sultanin in die Wochen

kommt. John Schtkowsli.