SITZUNGSBERICHTE

263

füllter Sack, woran die Spuren der einst daran ange-

brachten Mordschläge noch klar zu erkennen sind.

Die Gesamtlänge des Speers beträgt 79 cm. Er

stammt aus dem 16. Jahrhundert (Abb. 7). Der

Pechkranz im Fraknoer Schloß des Fürsten Paul

Esterhazy (Abb. 8) ist mit Schwefel und Salpeter

gefüllt. Auch hier waren Mordschläge am Kranz be-

festigt, und zwar je drei Schläge oben und unten. Der

Durchmesser des Pechkranzes beträgt 38 cm. Er

dürfte ins 16. Jahrhundert gehören. Der sogen.

„Totenkopf" (Abb. 9) wurde bei den Kartaunen

(gros cainon) verwendet. Er bestand aus einem

in der Mitte durchbohrten Holzklotz, der an einem

Ende zugespitzt und hier mit Eisen beschlagen war.

Das Bohrloch füllte man mit Schießpulver an. Von

dieser Mine führten kleine Kanäle zu den seitlich

angebrachten Mordschlägen. Nach Abschuß bohrte

sich der Totenkopf mit seinem spitzen Ende in den

Boden, worauf dann die einzelnen Mordschläge nach

einander explodierten und ihre Kugelladungen zwi-

schen die Feinde verspritzten.

Leuchtballen wurden in der österreichischen Ar-

mee bis 1873 verwendet, und zwar bei den 24er utld

30er Mörsern. Sie wurden sowohl mit Mordschlägen

wie auch mit Handgranaten armiert. Bei der! 15 crtl-

Leuchtballen des Jahres 1859 fehlten die Mord-

schläge.

Verwendete Literatur:

Johann R. Fäschen, Kriegs-, Ingenieur- und Artillerie-

Lexikon, (Nürnberg, 1726).

Casimiro Simienowitz, Geschütz-Feuerwerck, (Frank-

furt, 1676).

Teuber-Ottenfeld, Die Österreichisch- Ungarische

Armee 1700—1867, (Wien, 1887).

Anton Dolleczek, Geschichte der österreichischen Ar-

tillerie, (Wien, 1887).

Szendrey Jänos, Magyar hadtörtenelmi emlekek, (Bu-

dapest, 1896).

Hans Maudry, Waffenlehre, (Wien, 1892).

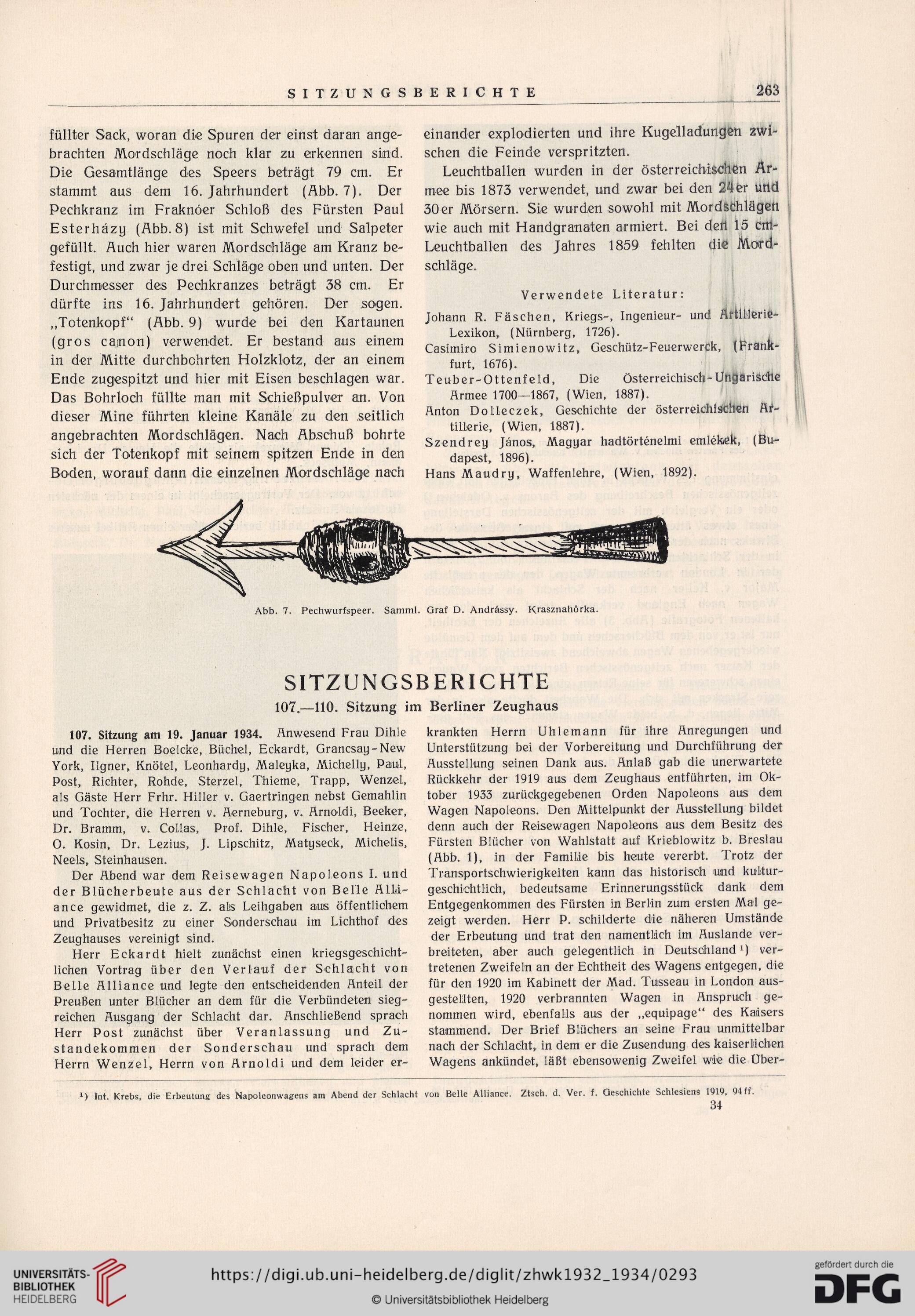

Abb. 7. Pechwurfspeer. Sammi. Graf D. Andrässy. Krasznahörka.

SITZUNGSBERICHTE

107.—110. Sitzung im Berliner Zeughaus

107. Sitzung am 19. Januar 1934. Anwesend Frau Dihle

und die Herren Boelcke, Büchel, Eckardt, Grancsay-New

York, Ilgner, Knötel, Leonhardy, Maleyka, Michelly, Paul,

Post, Richter, Rohde, Sterzel, Thieme, Trapp, Wenzel,

als Gäste Herr Frhr. Hiller v. Gaertringen nebst Gemahlin

und Tochter, die Herren v. Aerneburg, v. Arnoldi, Beeker,

Dr. Bramm, v. Collas, Prof. Dihle, Fischer, Heinze,

0. Kosin, Dr. Lezius, J. Lipschitz, Matyseck, Michelis,

Neels, Steinhausen.

Der Abend war dem Reisewagen Napoleons I. und

der Blücherbeute aus der Schlacht von Belle Alli-

ance gewidmet, die z. Z. als Leihgaben aus öffentlichem

und Privatbesitz zu einer Sonderschau im Lichthof des

Zeughauses vereinigt sind.

Herr Eckardt hielt zunächst einen kriegsgeschicht-

lichen Vortrag über den Verlauf der Schlacht von

Belle Alliance und legte den entscheidenden Anteil der

Preußen unter Blücher an dem für die Verbündeten sieg-

reichen Ausgang der Schlacht dar. Anschließend sprach

Herr Post zunächst über Veranlassung und Zu-

standekommen der Sonderschau und sprach dem

Herrn Wenzel, Herrn von Arnoldi und dem leider er-

krankten Herrn Uhlemann für ihre Anregungen und

Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung der

Ausstellung seinen Dank aus. Anlaß gab die unerwartete

Rückkehr der 1919 aus dem Zeughaus entführten, im Ok-

tober 1933 zurückgegebenen Orden Napoleons aus dem

Wagen Napoleons. Den Mittelpunkt der Ausstellung bildet

denn auch der Reisewagen Napoleons aus dem Besitz des

Fürsten Blücher von Wahlstatt auf Krieblowitz b. Breslau

(Abb. 1), in der Familie bis heute vererbt. Trotz der

Transportschwierigkeiten kann das historisch und kultur-

geschichtlich, bedeutsame Erinnerungsstück dank dem

Entgegenkommen des Fürsten in Berlin zum ersten Mal ge-

zeigt werden. Herr P. schilderte die näheren Umstände

der Erbeutung und trat den namentlich im Auslande ver-

breiteten, aber auch gelegentlich in Deutschland 9 ver-

tretenen Zweifeln an der Echtheit des Wagens entgegen, die

für den 1920 im Kabinett der Mad. Tusseau in London aus-

gestellten, 1920 verbrannten Wagen in Anspruch ge-

nommen wird, ebenfalls aus der „equipage" des Kaisers

stammend. Der Brief Blüchers an seine Frau unmittelbar

nach der Schlacht, in dem er die Zusendung des kaiserlichen

Wagens ankündet, läßt ebensowenig Zweifel wie die Uber-

') Int. Krebs, die Erbeutung des Napoleonwagens am Abend der Schlacht von Belle Alliance. Ztsch. d. Ver. f. Geschichte Schlesiens 1919, 94 ff.

34

263

füllter Sack, woran die Spuren der einst daran ange-

brachten Mordschläge noch klar zu erkennen sind.

Die Gesamtlänge des Speers beträgt 79 cm. Er

stammt aus dem 16. Jahrhundert (Abb. 7). Der

Pechkranz im Fraknoer Schloß des Fürsten Paul

Esterhazy (Abb. 8) ist mit Schwefel und Salpeter

gefüllt. Auch hier waren Mordschläge am Kranz be-

festigt, und zwar je drei Schläge oben und unten. Der

Durchmesser des Pechkranzes beträgt 38 cm. Er

dürfte ins 16. Jahrhundert gehören. Der sogen.

„Totenkopf" (Abb. 9) wurde bei den Kartaunen

(gros cainon) verwendet. Er bestand aus einem

in der Mitte durchbohrten Holzklotz, der an einem

Ende zugespitzt und hier mit Eisen beschlagen war.

Das Bohrloch füllte man mit Schießpulver an. Von

dieser Mine führten kleine Kanäle zu den seitlich

angebrachten Mordschlägen. Nach Abschuß bohrte

sich der Totenkopf mit seinem spitzen Ende in den

Boden, worauf dann die einzelnen Mordschläge nach

einander explodierten und ihre Kugelladungen zwi-

schen die Feinde verspritzten.

Leuchtballen wurden in der österreichischen Ar-

mee bis 1873 verwendet, und zwar bei den 24er utld

30er Mörsern. Sie wurden sowohl mit Mordschlägen

wie auch mit Handgranaten armiert. Bei der! 15 crtl-

Leuchtballen des Jahres 1859 fehlten die Mord-

schläge.

Verwendete Literatur:

Johann R. Fäschen, Kriegs-, Ingenieur- und Artillerie-

Lexikon, (Nürnberg, 1726).

Casimiro Simienowitz, Geschütz-Feuerwerck, (Frank-

furt, 1676).

Teuber-Ottenfeld, Die Österreichisch- Ungarische

Armee 1700—1867, (Wien, 1887).

Anton Dolleczek, Geschichte der österreichischen Ar-

tillerie, (Wien, 1887).

Szendrey Jänos, Magyar hadtörtenelmi emlekek, (Bu-

dapest, 1896).

Hans Maudry, Waffenlehre, (Wien, 1892).

Abb. 7. Pechwurfspeer. Sammi. Graf D. Andrässy. Krasznahörka.

SITZUNGSBERICHTE

107.—110. Sitzung im Berliner Zeughaus

107. Sitzung am 19. Januar 1934. Anwesend Frau Dihle

und die Herren Boelcke, Büchel, Eckardt, Grancsay-New

York, Ilgner, Knötel, Leonhardy, Maleyka, Michelly, Paul,

Post, Richter, Rohde, Sterzel, Thieme, Trapp, Wenzel,

als Gäste Herr Frhr. Hiller v. Gaertringen nebst Gemahlin

und Tochter, die Herren v. Aerneburg, v. Arnoldi, Beeker,

Dr. Bramm, v. Collas, Prof. Dihle, Fischer, Heinze,

0. Kosin, Dr. Lezius, J. Lipschitz, Matyseck, Michelis,

Neels, Steinhausen.

Der Abend war dem Reisewagen Napoleons I. und

der Blücherbeute aus der Schlacht von Belle Alli-

ance gewidmet, die z. Z. als Leihgaben aus öffentlichem

und Privatbesitz zu einer Sonderschau im Lichthof des

Zeughauses vereinigt sind.

Herr Eckardt hielt zunächst einen kriegsgeschicht-

lichen Vortrag über den Verlauf der Schlacht von

Belle Alliance und legte den entscheidenden Anteil der

Preußen unter Blücher an dem für die Verbündeten sieg-

reichen Ausgang der Schlacht dar. Anschließend sprach

Herr Post zunächst über Veranlassung und Zu-

standekommen der Sonderschau und sprach dem

Herrn Wenzel, Herrn von Arnoldi und dem leider er-

krankten Herrn Uhlemann für ihre Anregungen und

Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung der

Ausstellung seinen Dank aus. Anlaß gab die unerwartete

Rückkehr der 1919 aus dem Zeughaus entführten, im Ok-

tober 1933 zurückgegebenen Orden Napoleons aus dem

Wagen Napoleons. Den Mittelpunkt der Ausstellung bildet

denn auch der Reisewagen Napoleons aus dem Besitz des

Fürsten Blücher von Wahlstatt auf Krieblowitz b. Breslau

(Abb. 1), in der Familie bis heute vererbt. Trotz der

Transportschwierigkeiten kann das historisch und kultur-

geschichtlich, bedeutsame Erinnerungsstück dank dem

Entgegenkommen des Fürsten in Berlin zum ersten Mal ge-

zeigt werden. Herr P. schilderte die näheren Umstände

der Erbeutung und trat den namentlich im Auslande ver-

breiteten, aber auch gelegentlich in Deutschland 9 ver-

tretenen Zweifeln an der Echtheit des Wagens entgegen, die

für den 1920 im Kabinett der Mad. Tusseau in London aus-

gestellten, 1920 verbrannten Wagen in Anspruch ge-

nommen wird, ebenfalls aus der „equipage" des Kaisers

stammend. Der Brief Blüchers an seine Frau unmittelbar

nach der Schlacht, in dem er die Zusendung des kaiserlichen

Wagens ankündet, läßt ebensowenig Zweifel wie die Uber-

') Int. Krebs, die Erbeutung des Napoleonwagens am Abend der Schlacht von Belle Alliance. Ztsch. d. Ver. f. Geschichte Schlesiens 1919, 94 ff.

34