OTTO UBBELOHDE.

Geborene Graphiker, die ohne Umschweife, ohne Anleihen bei der führenden Schwesterkunst,

der Malerei, geradewegs auf das rein Graphische ausgehen, sind auch heute noch seltene Erschei-

nungen. Alan sieht es der Griffelkunst unserer Generation noch recht deutlich an, daß sie sich aus

einer dienenden, reproduzierenden erst langsam und noch nicht völlig frei gemacht hat. In der

Radierung insbesondere scheint sie immer noch mehr den Ton zu lieben als den Strich; sie hat

sich noch nicht ganz von dem irreführenden Ideal der gemäldemäßigen Totalwirkung losgerissen;

sie hat zu lange reproduziert, um sich ihrer Originalmittel und ihrer eigensten Stilschönheit

schon wieder klar und ganz bewußt zu sein.

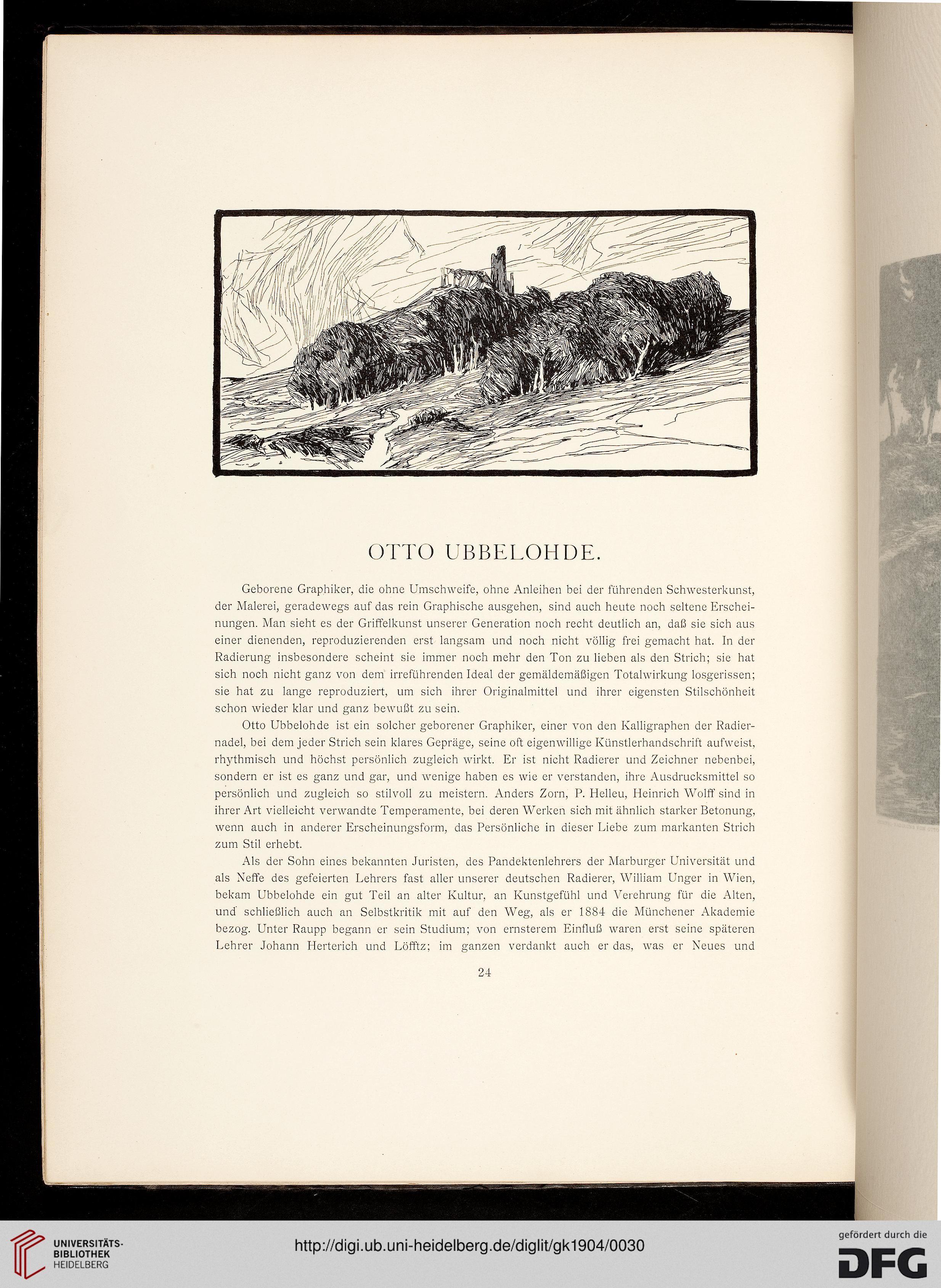

Otto Ubbelohde ist ein solcher geborener Graphiker, einer von den Kalligraphen der Radier-

nadel, bei dem jeder Strich sein klares Gepräge, seine oft eigenwillige Künstlerhandschrift aufweist,

rhythmisch und höchst persönlich zugleich wirkt. Er ist nicht Radierer und Zeichner nebenbei,

sondern er ist es ganz und gar, und wenige haben es wie er verstanden, ihre Ausdrucksmittel so

persönlich und zugleich so stilvoll zu meistern. Anders Zorn, P. Helleu, Heinrich Wolff sind in

ihrer Art vielleicht verwandte Temperamente, bei deren Werken sich mit ähnlich starker Betonung,

wenn auch in anderer Erscheinungsform, das Persönliche in dieser Liebe zum markanten Strich

zum Stil erhebt.

Als der Sohn eines bekannten Juristen, des Pandektenlehrers der Marburger Universität und

als Neffe des gefeierten Lehrers fast aller unserer deutschen Radierer, William Unger in Wien,

bekam Ubbelohde ein gut Teil an alter Kultur, an Kunstgefühl und Verehrung für die Alten,

und schließlich auch an Selbstkritik mit auf den Weg, als er 1884 die Münchener Akademie

bezog. Unter Raupp begann er sein Studium; von ernsterem Einfluß waren erst seine späteren

Lehrer Johann Herterich und Löfftz; im ganzen verdankt auch er das, was er Neues und

24

Geborene Graphiker, die ohne Umschweife, ohne Anleihen bei der führenden Schwesterkunst,

der Malerei, geradewegs auf das rein Graphische ausgehen, sind auch heute noch seltene Erschei-

nungen. Alan sieht es der Griffelkunst unserer Generation noch recht deutlich an, daß sie sich aus

einer dienenden, reproduzierenden erst langsam und noch nicht völlig frei gemacht hat. In der

Radierung insbesondere scheint sie immer noch mehr den Ton zu lieben als den Strich; sie hat

sich noch nicht ganz von dem irreführenden Ideal der gemäldemäßigen Totalwirkung losgerissen;

sie hat zu lange reproduziert, um sich ihrer Originalmittel und ihrer eigensten Stilschönheit

schon wieder klar und ganz bewußt zu sein.

Otto Ubbelohde ist ein solcher geborener Graphiker, einer von den Kalligraphen der Radier-

nadel, bei dem jeder Strich sein klares Gepräge, seine oft eigenwillige Künstlerhandschrift aufweist,

rhythmisch und höchst persönlich zugleich wirkt. Er ist nicht Radierer und Zeichner nebenbei,

sondern er ist es ganz und gar, und wenige haben es wie er verstanden, ihre Ausdrucksmittel so

persönlich und zugleich so stilvoll zu meistern. Anders Zorn, P. Helleu, Heinrich Wolff sind in

ihrer Art vielleicht verwandte Temperamente, bei deren Werken sich mit ähnlich starker Betonung,

wenn auch in anderer Erscheinungsform, das Persönliche in dieser Liebe zum markanten Strich

zum Stil erhebt.

Als der Sohn eines bekannten Juristen, des Pandektenlehrers der Marburger Universität und

als Neffe des gefeierten Lehrers fast aller unserer deutschen Radierer, William Unger in Wien,

bekam Ubbelohde ein gut Teil an alter Kultur, an Kunstgefühl und Verehrung für die Alten,

und schließlich auch an Selbstkritik mit auf den Weg, als er 1884 die Münchener Akademie

bezog. Unter Raupp begann er sein Studium; von ernsterem Einfluß waren erst seine späteren

Lehrer Johann Herterich und Löfftz; im ganzen verdankt auch er das, was er Neues und

24