Einführung

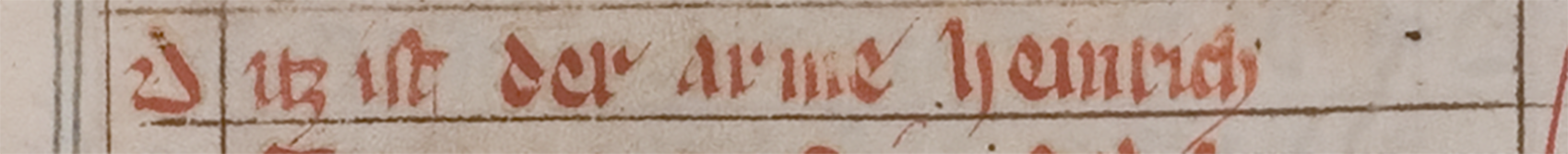

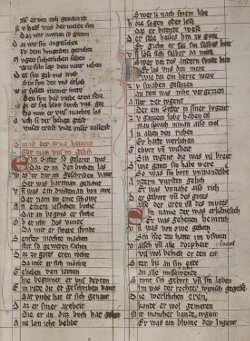

Hartmanns von Aue Der arme Heinrich ist lediglich in drei Handschriften vollständig überliefert. Davon ist eine (A) bei der Bombardierung Straßburgs durch deutsche Truppen im August 1870 verbrannt, jedoch durch frühere Abschriften und Drucke hinlänglich bekannt. Von den anderen beiden Handschriften ist die eine (Bb) eine direkte Abschrift von der anderen (Ba). Hinzu kommen drei kleine Fragmente mit jeweils 61 (C), 117 (D) und 177 (E) oft nicht vollständig erhaltenen Versen, sowie eine Federprobe mit 5 Versen (F).

Mit Ausnahme von Ba und Bb weisen alle Zeugnisse einen vergleichsweise hohen Grad an Textvarianz auf: Zahlreiche Versumstellungen, Kürzungen, Ergänzungen und Änderungen lassen jede Handschrift, ob vollständig oder fragmentarisch überliefert, als eine Bearbeitung erscheinen. Dabei ändert sich die erzählte Geschichte nicht grundlegend, aber es ergeben sich deutliche Akzentuierungen und Nuancierungen, die das historische Verständnis beeinflussen.

Die Forschung war sich dieser Unterschiede schon immer bewusst. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert ist man diesem Problem dadurch ausgewichen, dass man die Fassung, die die Handschrift A repräsentiert, für dem Autor näher und damit für besser hielt. Der edierte Text hatte damals kanonischen Charakter. Er war der arme Heinrich. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist diese Auffassung zunehmend in Schwierigkeiten geraten. Denn es ist deutlich geworden, dass es (trotz der etwas besseren Qualität der Reime in A) unmöglich ist zu entscheiden, welche Fassung autornäher ist, oder auszuschließen, dass alle irgendeine Form von Bearbeitung darstellen. Auch tendiert die Philologie dazu, in Editionen nicht mehr unbedingt den Text zu suchen, der einem mutmaßlichen Original des Autors nähergestanden haben könnte. Vielmehr versucht man, allen überlieferten Fassungen als Zeugnisse historischer Lektüren und Deutungen der Geschichte ihren Eigenwert anzuerkennen. Bei einem Text, dessen Überlieferungszeugnisse eine so starke Varianz aufweisen wie Hartmanns Der arme Heinrich, lässt sich nicht bestimmen, welche der Fassungen authentischer sein oder näher an einem mutmaßlichen Original stehen könnte. Die Erzählung war offenbar schon früh, vielleicht gar von Beginn an 'offen' oder frei umgestaltbar oder einem größeren Bearbeitungsdruck ausgesetzt. Jede Fassung postuliert für sich, Hartmanns Armer Heinrich zu sein – ob mit Recht oder nicht, lässt sich nicht entscheiden –, und einzig als solche Pluralität oder Gleichzeitigkeit mutmaßlich authentischer Versionen ist uns das Werk historisch fassbar. Und da wir weder die Anzahl und Art der Vorlagen der jeweiligen Handschriften kennen noch ausschließen können, dass nicht schon der Autor selbst mehr als eine Fassung produzierte, kann eine philologische Beschäftigung mit diesem Text nur diese Vielfalt würdigen und in einer Edition greifbar machen. Der arme Heinrich ist nicht ein Text, ist nicht der Text dieser oder jener Handschrift, sondern ist die Gesamtheit aller überlieferten Zeugnisse in ihrer ganzen Pluralität und Vielfalt.

Das führt jedoch zu dem Schluss, dass man nicht ohne weiteres bei zwei abweichenden Textfassungen eine ausschließen oder in den Anmerkungen verstecken darf. Aus diesem Grund hat die von Kurt Gärtner besorgte Ausgabe des Armen Heinrich in der Altdeutschen Textbibliothek, die wie alle anderen der Handschrift A folgt, bei jeder Neuauflage neue Varianten der übrigen Zeugnisse in den kritischen Apparat oder sogar in den Text aufgenommen. Dadurch werden jedoch die Auslassungen und Umstellungen nicht besser sichtbar. Die von Nathanael Busch und Jürgen Wolf besorgte Neuedition bei Reclam ist daher einen Schritt weiter gegangen und hat ab V. 971 den Text der Handschrift Ba auf der unteren Seitenhälfte mit abgedruckt.

Der arme Heinrich – digital geht diesen Weg entschieden weiter und will die Möglichkeiten des digitalen Mediums optimal nutzen, um gerade diese Beweglichkeit oder mouvance des Textes vor Augen zu führen. Sie bietet die Möglichkeit, die verschiedenen Fassungen individuell oder parallel nebeneinander zu lesen und abzugleichen. Dies sowohl in editorisch überarbeiteter Form als auch als reine Transkription der Handschriften.