Überlieferung

Die folgende Beschreibung der Überlieferung entimmt die Daten zu den Handschrift und Fragmenten des Erek im Prinzip dem Handschriftencensus. Zusätzliche Beobachtungen und Bemerkungen zum Text und ggf. zu unserer Behandlung desselben stehen darunter.

A – Wien, Österreichische Nationalbibliothek. Cod. Ser. nova 2663

Codex: V + 238 Blätter, Erek fols. 28rb-50vb

| Material: | Pergament |

|---|---|

| Blattgröße: | 460 x 360 mm |

| Schriftraum: | 360 x 235-245 mm |

| Spaltenzahl: | 3 |

| Zeilenzahl: | 66-68 |

| Verseinrichtung: | Verse nicht abgesetzt |

| Entstehungszeit: | 1504-1516/17 (vgl. Klein 1988, S. 231). |

| Schreibsprache: | südbair. (Klein 1988, S. 231). |

Zur Handschrift

Die im Auftrag von Kaiser Maximilian I. angefertigte Handschrift im Großformat und mit Kalbspergament höchster Qualität wurde geschrieben von Hans Ried, Kanzleischreiber und Zöllner in Bozen. Wahrscheinlich konnte er sie vor seinem Tod 1516 noch beenden. Im Jahr 1517 (Monogramm fol. 215r) wurden wohl die Farbdekorierungen beendet, und zwar durch Illustratoren unterschiedlicher Schulen.

Der Iwein (fols. VI–XII) bildet zusammen mit der Klage (fols. 22r–26v), dem Büchlein (fols. 26v–28r) und dem Erek (Mantel-Teil fols. 28r–30r, Erek-Teil 30r–50v) einen Hartmann-Komplex, der wiederum zusammen mit der vorangestellten Frauenehre (fols. 1r–2v) und dem Moriz von Craûn (fols. 2v–5v) einen Liebesteil bildet, auf den dann die Heldenepik und schließlich ein Mären-Teil folgt.

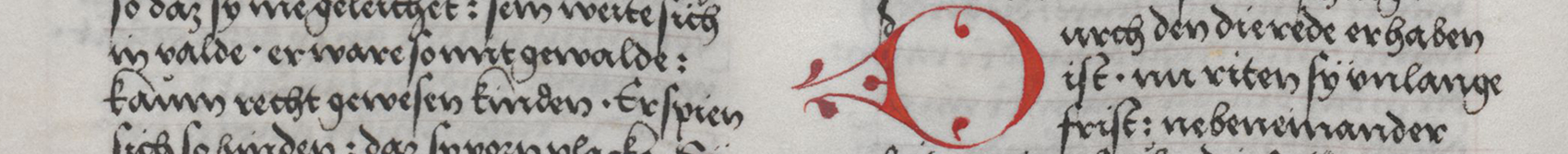

Rote Überschriften und Großinitialen zu Beginn der Texte. Initialen und rote Tituli für Textabschnitte. Abwechselnd rote und blaue, meist dreizeilige Lombarden zur Markierung von Absätzen oder Strophen (Felber / Hammer / Millet 2022: XXXI). Ganzseitige Illustration von zwei Ritter in Deckfarbenmalerei auf fol. 5v. 118 Seiten mit farbigen Randdekorationen aus Menschen, Pflanzen, Tieren, Putti und Ornamenten (Bodemann u.a. 2015: 383). Goldschnitt.

Zur Transkription und Edition

Hans Ried aktualisiert mehrheitlich die sprachlichen Formen. Daher wurden seine Texte lange Zeit sehr geringgeschätzt. Neuerdings hat man jedoch erkannt, dass er meistenteils sehr gute Vorlagen besaß und weitgehend mit einem sehr genauen Textverständnis abgeschrieben hat. Hinwieder hat er etwas eigenwillige Varianten, doch selten wirkliche Fehler. Die Edition von Felber / Hammer / Millet 2022 (12016) hat erstmals diesen Text ernst genommen.

In der Diskussion, die die soeben genannte Edition auslöste, hat man oft kritisiert, dass auch der Mantel unter dem Namen Hartmanns von Aue gestellt worden sei. Doch es besteht kein Zweifel daran, dass ein Herausgeber nur den Textverbund der Handschrift wiedergeben kann – und dieser Textteil steht im Ambraser Heldenbuch unter dem Namen Hartmanns. Also ist er auch Bestandteil der vorliegenden digitalen Edition.

Andererseits gibt es berechtigte Argumente dafür den Mantel-Teil als später hinzugebautes Werk eines anderen Dichters zu sehen. Zugleich stellt die Edition von Felber / Hammer / Millet 2022 das Problem, dass dort die Versnummerierung den Mantel-Teil einbezieht, was die Auffindbarkeit von Textstellen, nach denen man wegen Zitaten aus der Forschung sucht, erschwert wird. Deswegen haben wir in dieser Edition beide Teile ein wenig deutlicher voneinander getrennt (in unserer Edition bilden sie zwei unterschiedliche Kapitel) und die Verse prinzipiell nach der in der Forschung üblichen Zählung nummeriert. Eine Verszählung nach Handschrift kann leicht über die entsprechende Auswahl in den Textdarstellungsoptionen aufgerufen werden.

Bei der editorischen Bearbeitung haben wir folgende spezifische Kriterien berücksichtigt: Die im Früneuhochdeutschen häufigen Doppelkonsonanten (⟨ck⟩ / ⟨gk⟩ / ⟨dt⟩ / ⟨sz⟩ / ⟨ss⟩ / ⟨tz⟩) bewahren wir bei, auch das Spross-b in ⟨-mt-⟩ und ⟨-mk-⟩-Verbindungen (kumbt oder frumbkait). Demgegeüber vereinfachen wir Digraphen (zwei gleiche Konsonanten hintereinander), wenn sie sich im Nhd. nicht durchgesetzt haben (hilffe → hilfe; kemmenate → kemenate; gefanngen → gefangen; anntwurt → antwurt; miette → miete; fünff → fünf), denn der Lautwert bleibt für einen modernen Leser derselbe und die Schreibung irritiert unnötig. Hingegen lassen wir jene Digraphen unberührt, die sich im Nhd. durchgesetzt haben (erkannt, hetten, nimmer, ritter). Eine Ausnahme machen wir nur bei Worten, deren Bedeutung sich zum Nhd. verschoben hat, wodurch es zu Missverständnissen kommen könnte: einen ellenden man verändern wir nicht zu einem elenden man.

K – Koblenz, Landeshauptarchiv, Best. 701 Nr. 759,14b

Fragment: 1 Doppelblatt, Erek V. 7522–7705 und 8436–8604.

| Material: | Pergament |

|---|---|

| Blattgröße: | 225 x 150 mm |

| Schriftraum: | 175 x 125 mm |

| Spaltenzahl: | 1 |

| Zeilenzahl: | 35 |

| Verseinrichtung: | Verse nicht abgesetzt |

| Entstehungszeit: | 1. Hälfte 13. Jh. (Brommer 1976, S. 189). |

| Schreibsprache: | mitteldeutsch (rheinfränkisch nach (ost)oberdeutscher Vorlage?) [Klein 1988, S. 145]). |

Zur Handschrift

Vermutlich aus einem Einband herausgelöst. Zum Teil sehr gut lesbar, zum Teil ist durch Abrieb und Wasserschaden die Lesbarkeit stark beeinträchtigt (Brommer 1976, S. 189).

Auf Blatt 2r rechts und 2v links, gehen vom oberen Rand in gekippter, waagerechter Blattausrichtung, Notizen von späterer Hand aus, die bislang unseres Wissen nicht entziffert wurden. Auf Blatt 2v bleiben sie im Randbereich, doch auf 2r gehen sie in den Bereich des Wasseschadens und des Textes über, erschweren aber trotzdem nicht sonderlich dessen Lesbarkeit.

V – St. Pölten, Landesarchiv, Ständisches Archiv, Hs. 821 – früher Wien, Landesarchiv, Hs. 821

Fragment: 1 Blatt (nur die Vorderseite beschrieben, da Textende)

| Material: | Pergament |

|---|---|

| Blattgröße: | 330 x 245 mm |

| Schriftraum: | 263 x 170 mm |

| Spaltenzahl: | 1 |

| Zeilenzahl: | 45 (nur 31 beschrieben, da Textende) |

| Verseinrichtung: | Verse nicht abgesetzt |

| Entstehungszeit: | 3. Drittel 14. Jh. (Lackner 2000, S. 205). |

| Schreibsprache: | bairisch-österreichisch (Klein 1988, S. 146). |

Zur Handschrift

Loses Pergamentblatt tadellos erhalten, nur an einer einzigen Stelle durch Wurmfraß (v. 10115 und 10118) beschädigt (Vancsa 1944/48: 412). Laut Auskunft von Dr. Franz Lackner (Wien) vom 14.9.2004 ist das Blatt mit Hilfe des Liniennetzes zweispaltig eingerichtet. Der Schreiber hat sich an die zweispaltige Vorgabe nicht gehalten und das Blatt – über den Spaltenzwischenraum hinweg – einspaltig beschrieben.

W – Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek., zu Cod. 19.26.9 Aug. 4°

Fragment: 2 Doppelblätter + 9 Querstreifen eines Doppelblattes, Erek V. 5536

| Material: | Pergament |

|---|---|

| Blattgröße: | ca. 210-220 x 135-140 mm |

| Schriftraum: | ca. 170 x 100 mm |

| Spaltenzahl: | 1 |

| Zeilenzahl: | 23 |

| Verseinrichtung: | Verse nicht abgesetzt |

| Entstehungszeit: | Mitte / 3. Viertel 13. Jh. (Schneider 1987, S. 198). |

| Schreibsprache: | Hs. stammt "von einem der thüringisch-hessischen Schreibsprache folgenden niederdeutschen Schreiber"; "seine Heimat wird man am ehesten in (Elb)Ostfalen vermuten dürfen" (Klein 1988, S. 147; vgl. Klein 2007, S. 233). |

Zur Handschrift

Das Fragment besteht aus zwei weitgehend vollständig erhaltenen Doppelblättern (die sog. 'alten' Fragmente) und aus Querstreifen einer weitern Doppelblattes (die sog. 'neuen', weil später entdeckten Fragmente). Die Doppelblätter weisen an den Rändern Textverlust durch Beschnitt auf. Einige Reklamanten sind erhalten geblieben. Für Initialen wurde Freiraum gelassen, sie wurden dann aber nicht ausgeführt. Am unteren Rand sind Perforationen durch spätere Bindung erkennbar.

Die Textgestaltung weist charakteristische Unterschiede zu A (sowie zu K und V) auf (vgl. die Varianten), in unregelmäßigen Abständen treten wiederholt Dreireime auf. Außerdem weichen die Namensformen von denen der übrigen Handschriften ab, besonders Walwein statt Gawein. Von allen erhaltenen Erek-Handschriften benutzt diese die meisten Abkürzungen und weist mehrfach Korrekturen auf.

Zu den sog. 'neuen' Fragmenten wird erst in der zweiten Phase der Edition etwas berichtet.

Z – Zwettl, Stiftsbibliothek, Fragm. Z 8-18

Fragment: 11 Streifen unterschiedlicher Größe einer zerschnittenen Handschrift e

| Material: | Pergament |

|---|---|

| Blattgröße: | [35-42 x 65-75] mm |

| Schriftraum: | [42-75] mm |

| Spaltenzahl: | 1 |

| Zeilenzahl: | ca. 30 oder weniger |

| Verseinrichtung: | Verse nicht abgesetzt |

| Entstehungszeit: | 2. Viertel 13. Jh. (Karin Schneider, briefl. 11.4.2003); Mitte bis 3. Viertel 13. Jh. (Leipziger Handschriftenzentrum, 2. April 2003). |

| Schreibsprache: | "Schreibsprachlich ist Z ehestens das Werk eines hochdeutsch schreibenden Niederdeutschen, der sich [...] an der thüringisch-hessischen Schreibsprache ausrichtete [...]" (Klein 2005, S. 239). |

Zur Handschrift

Zu diesen Fragmenten wird erst in der zweiten Phase der Edition etwas berichtet.