Die Initialseiten sind die bei Lauber üblichen. Großer Buchstabe mit Blattwerk oder Phantasie!ieren

steht auf rechteckig gerahmtem Grund mit Rankenwerk, darin Figuren; von den Ecken des Grundes

gehen Ranken aus, entweder aus breitlappigen Blättern gebildet oder als dünnhläitrige Ranke mit Blüten.

Figuren in den Initialen:

f.51'. Nackter Mann. 1161*. Laute spielende nackte Frau. 229''. Zwei Vögel. 231'. Wilder Mann mit Schild.

Zwei Zeichner.

Zeichner \ (Kautsch: Zeichner G): f. 1—59 (f. 58' Abb. 39J.

Zeichner 2 (Kautsch: Zeichner F): f. 60 ff.

Zeichner 1 (derselbe wie in pal. germ. 324).

Selten schraffierte, kräftige Federzeichnung mit Wasser-und Deckfarben in sehmutjigem Kolorit bemalt.

Modellierung nur bei gelben, blauen und roten Flächen in dunklerem Ton.

Farben: Schwarz, Deckgrün, Olivgrün, Kobalt, schmutziges Indischgelb und Karmin, Grau.

Die Figuren stehen meist nebeneinander

gruppiert auf einem mit Grase™ und Bin«. gfc w(j ^-',~ c

pflanzen bewachsenen bodenstuek, das zu- *

weilen erweitert und mit roten Felsen,

Bäumen und Gebäuden beseht ist. Him-

mel ist nicht dargestellt. Umrahmimg fehlt.

Die Figuren sind unsicher proportioniert. § Jfj^ "*^/^J K0$0|fUß3C£

mit zu großen, ausdruckslosen Köpfen und __ __.__, --—*- ,

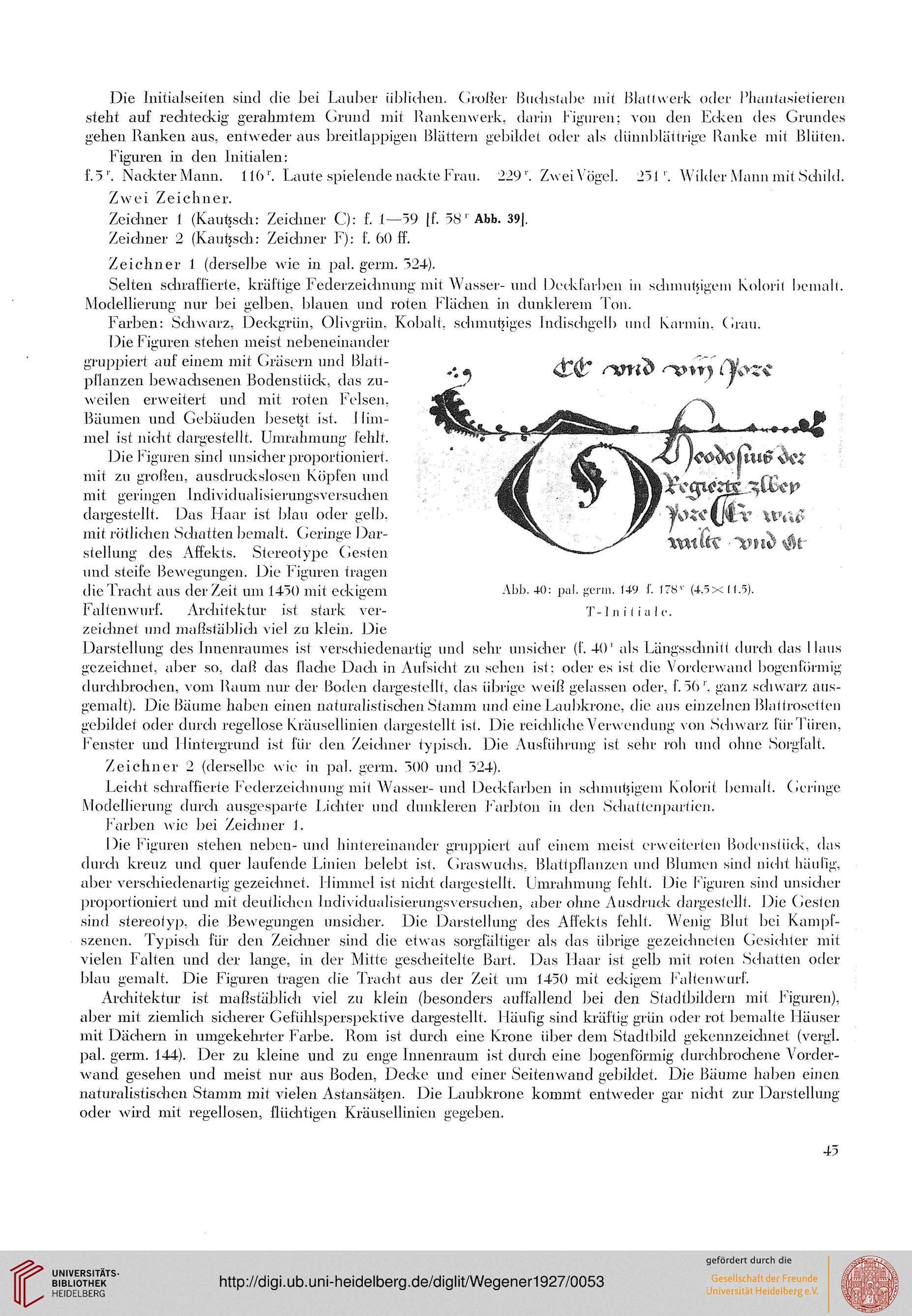

Abb. 40: pal. germ. 149 f. 178v (4,5x!!,5).

T -Initiale.

mit geringen Individualisierungsversuchen

dargestellt. Das Haar ist blau oder gelb.

mit rötlichen Schatten bemalt. Geringe Dar-

stellung des Affekts. Stereotype Gesten

und steife Bewegungen. Die Figuren tragen

die Tracht aus der Zeit um 1450 mit eckigem

Faltenwurf. Architektur ist stark ver-

zeichnet und maßstäblich viel zu klein. Die

Darstellung des Innenraumes ist verschiedenartig und sehr unsicher (f. 40' als Längsschnitt durch das Maus

gezeichnet, aber so, daß das flache Dach in Aufsicht zu sehen ist; oder es ist die Vorderwand bogenförmig

durchbrochen, vom Raum nur der Boden dargestellt, das übrige weiß gelassen oder, f. 56', ganz schwarz aus-

gemalt). Die Bäume haben einen naturalistischen Stamm und eine Laubkrone, die aus einzelnen ßlaitrosetten

gebildet oder durch regellose Kräusellinien dargestellt ist. Die reichliche Verwendung von Schwarz für Türen,

Fenster und Hintergrund ist für den Zeichner typisch. Die Ausführung ist sein- roh und ohne Sorgfalt.

Zeichner 2 (derselbe wie in pal. germ. 300 und 324).

Leicht schraffierte Federzeichnung mit Wasser-und Deckfarben in schmutzigem Kolorit beinah. Geringe

Modellierung durch ausgesparte Lichter und dunkleren Farbion in den Sehattenpariien.

Farben wie bei Zeichner J.

Die Figuren stehen neben- und hintereinander gruppiert auf einem meist erweiterten Bodenstück, das

durch kreuz und quer laufende Linien belebt ist. Graswuchs, Blattpflanzen und Blumen sind nicht häufig,

aber verschiedenartig gezeichnet. Himmel ist nicht dargestellt. Umrahmung fehlt. Die Figuren sind unsicher

proportioniert und mit deutlichen Individualisierungsversuchen, aber ohne Ausdruck dargestellt. Die Gesten

sind stereotyp, die Bewegungen unsicher. Die Darstellung des Affekts fehlt. Wenig Blut bei Kampf-

szenen. Typisch für den Zeichner sind die etwas sorgfältiger als das übrige gezeichneten Gesichter mit

vielen Falten und der lange, in der Mitte gescheitelte Bart. Das Haar ist gelb mit roten Schatten oder

blau gemalt. Die Figuren tragen die Tracht aus der Zeit um 1450 mit eckigem Faltenwurf.

Architektur ist maßstäblich viel zu klein (besonders auffallend bei den Stadtbildern mit Figuren),

aber mit ziemlich sicherer Gefühlsperspektive dargestellt. I läufig sind kräftig grün oder rot bemalte Häuser

mit Dächern in umgekehrter Farbe. Rom ist durch eine Krone über dem Stadtbild gekennzeichnet (vergl.

pal. germ. 144). Der zu kleine und zu enge Innenraum ist durch eine bogenförmig durchbrochene Vorder-

wand gesehen und meist nur aus Boden, Decke und einer Seitenwand gebildet Die Bäume haben einen

naturalistischen Stamm mit Arielen Astansätjen. Die Laubkrone kommt entweder gar nicht zur Darstellung

oder wird mit regellosen, flüchtigen Kräusellinien gegeben.

45

steht auf rechteckig gerahmtem Grund mit Rankenwerk, darin Figuren; von den Ecken des Grundes

gehen Ranken aus, entweder aus breitlappigen Blättern gebildet oder als dünnhläitrige Ranke mit Blüten.

Figuren in den Initialen:

f.51'. Nackter Mann. 1161*. Laute spielende nackte Frau. 229''. Zwei Vögel. 231'. Wilder Mann mit Schild.

Zwei Zeichner.

Zeichner \ (Kautsch: Zeichner G): f. 1—59 (f. 58' Abb. 39J.

Zeichner 2 (Kautsch: Zeichner F): f. 60 ff.

Zeichner 1 (derselbe wie in pal. germ. 324).

Selten schraffierte, kräftige Federzeichnung mit Wasser-und Deckfarben in sehmutjigem Kolorit bemalt.

Modellierung nur bei gelben, blauen und roten Flächen in dunklerem Ton.

Farben: Schwarz, Deckgrün, Olivgrün, Kobalt, schmutziges Indischgelb und Karmin, Grau.

Die Figuren stehen meist nebeneinander

gruppiert auf einem mit Grase™ und Bin«. gfc w(j ^-',~ c

pflanzen bewachsenen bodenstuek, das zu- *

weilen erweitert und mit roten Felsen,

Bäumen und Gebäuden beseht ist. Him-

mel ist nicht dargestellt. Umrahmimg fehlt.

Die Figuren sind unsicher proportioniert. § Jfj^ "*^/^J K0$0|fUß3C£

mit zu großen, ausdruckslosen Köpfen und __ __.__, --—*- ,

Abb. 40: pal. germ. 149 f. 178v (4,5x!!,5).

T -Initiale.

mit geringen Individualisierungsversuchen

dargestellt. Das Haar ist blau oder gelb.

mit rötlichen Schatten bemalt. Geringe Dar-

stellung des Affekts. Stereotype Gesten

und steife Bewegungen. Die Figuren tragen

die Tracht aus der Zeit um 1450 mit eckigem

Faltenwurf. Architektur ist stark ver-

zeichnet und maßstäblich viel zu klein. Die

Darstellung des Innenraumes ist verschiedenartig und sehr unsicher (f. 40' als Längsschnitt durch das Maus

gezeichnet, aber so, daß das flache Dach in Aufsicht zu sehen ist; oder es ist die Vorderwand bogenförmig

durchbrochen, vom Raum nur der Boden dargestellt, das übrige weiß gelassen oder, f. 56', ganz schwarz aus-

gemalt). Die Bäume haben einen naturalistischen Stamm und eine Laubkrone, die aus einzelnen ßlaitrosetten

gebildet oder durch regellose Kräusellinien dargestellt ist. Die reichliche Verwendung von Schwarz für Türen,

Fenster und Hintergrund ist für den Zeichner typisch. Die Ausführung ist sein- roh und ohne Sorgfalt.

Zeichner 2 (derselbe wie in pal. germ. 300 und 324).

Leicht schraffierte Federzeichnung mit Wasser-und Deckfarben in schmutzigem Kolorit beinah. Geringe

Modellierung durch ausgesparte Lichter und dunkleren Farbion in den Sehattenpariien.

Farben wie bei Zeichner J.

Die Figuren stehen neben- und hintereinander gruppiert auf einem meist erweiterten Bodenstück, das

durch kreuz und quer laufende Linien belebt ist. Graswuchs, Blattpflanzen und Blumen sind nicht häufig,

aber verschiedenartig gezeichnet. Himmel ist nicht dargestellt. Umrahmung fehlt. Die Figuren sind unsicher

proportioniert und mit deutlichen Individualisierungsversuchen, aber ohne Ausdruck dargestellt. Die Gesten

sind stereotyp, die Bewegungen unsicher. Die Darstellung des Affekts fehlt. Wenig Blut bei Kampf-

szenen. Typisch für den Zeichner sind die etwas sorgfältiger als das übrige gezeichneten Gesichter mit

vielen Falten und der lange, in der Mitte gescheitelte Bart. Das Haar ist gelb mit roten Schatten oder

blau gemalt. Die Figuren tragen die Tracht aus der Zeit um 1450 mit eckigem Faltenwurf.

Architektur ist maßstäblich viel zu klein (besonders auffallend bei den Stadtbildern mit Figuren),

aber mit ziemlich sicherer Gefühlsperspektive dargestellt. I läufig sind kräftig grün oder rot bemalte Häuser

mit Dächern in umgekehrter Farbe. Rom ist durch eine Krone über dem Stadtbild gekennzeichnet (vergl.

pal. germ. 144). Der zu kleine und zu enge Innenraum ist durch eine bogenförmig durchbrochene Vorder-

wand gesehen und meist nur aus Boden, Decke und einer Seitenwand gebildet Die Bäume haben einen

naturalistischen Stamm mit Arielen Astansätjen. Die Laubkrone kommt entweder gar nicht zur Darstellung

oder wird mit regellosen, flüchtigen Kräusellinien gegeben.

45