L'ART DÉCORATIF

casion d'une œuvre qui marque dans la car-

rière de M. Ponscarme, tandis que les deux

allégories qui doivent décorer les deux mé-

dailles données en concours retiennent par

leur significative simplicité.

Mais voici qui est mieux encore : en

i8bp, il a l'honneur de graver la médaille

décernée aux exposants de l'Exposition Uni-

verselle. Cette médaille est trop répandue et

par conséquent trop connue pour qu'il soit

nécessaire de la longuement commenter.

Néanmoins on doit insister sur l'effigie de

Napoléon III qui en décore l'avers. Le

profil est noble tout en restant véridique.

Ce n'est pas la basse silhouette rêvée par

les caricaturistes, mais bien la ligure d'un

homme habitué à vouloir et à gouverner.

Napoléon a trouvé un portraitiste idéal.

Aussi , sans que le médailleur recoure

à la flagornerie ni aux intrigues, il se voit

choisi, de préférence à tout autre, chaque

fois que l'effigie impériale entre en jeu.

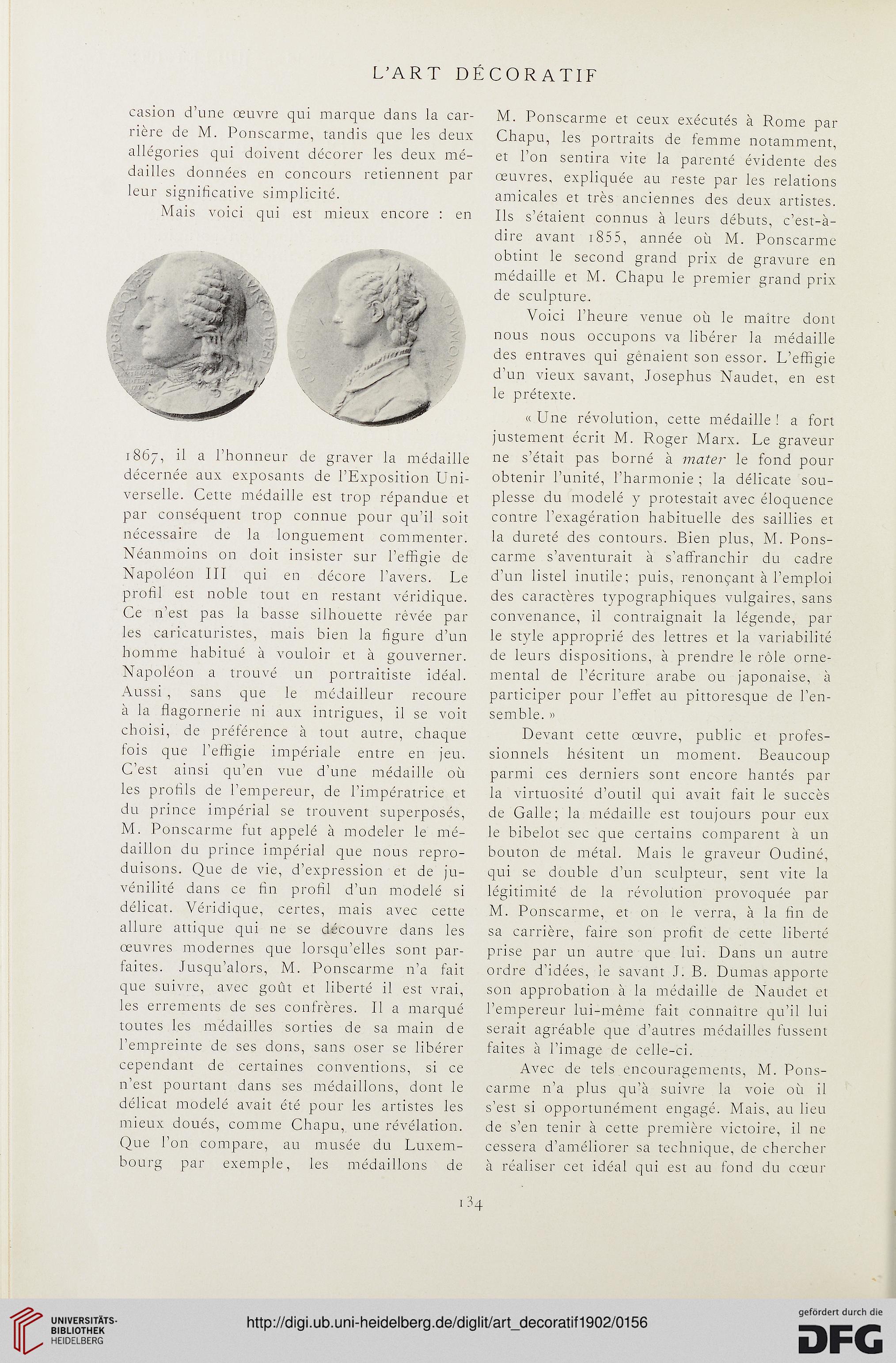

C'est ainsi qu'en vue d'une médaille où

les profils de l'empereur, de l'impératrice et

du prince impérial se trouvent superposés,

M. Ponscarme fut appelé à modeler le mé-

daillon du prince impérial que nous repro-

duisons. Que de vie, d'expression et de ju-

vénilité dans ce fin profil d'un modelé si

délicat. Véridique, certes, mais avec cette

allure attique qui ne se découvre dans les

œuvres modernes que lorsqu'elles sont par-

faites. Jusqu'alors, M. Ponscarme n'a fait

que suivre, avec goût et liberté il est vrai,

les errements de ses confrères. Il a marqué

toutes les médailles sorties de sa main de

l'empreinte de ses dons, sans oser se libérer

cependant de certaines conventions, si ce

n'est pourtant dans ses médaillons, dont le

délicat modelé avait été pour les artistes les

mieux doués, comme Chapu, une révélation.

Que l'on compare, au musée du Luxem-

bourg par exemple, les médaillons de

M. Ponscarme et ceux exécutés à Rome par

Chapu, les portraits de femme notamment,

et l'on sentira vite la parenté évidente des

œuvres, expliquée au reste par les relations

amicales et très anciennes des deux artistes.

Iis s'étaient connus à leurs débuts, c'est-à-

dire avant i855, année où M. Ponscarme

obtint le second grand prix de gravure en

médaille et M. Chapu le premier grand prix

de sculpture.

Voici l'heure venue où le maître dont

nous nous occupons va libérer la médaille

des entraves qui gênaient son essor. L'effigie

d'un vieux savant, Josephus Naudet, en est

le prétexte.

K Une révolution, cette médaille! a fort

justement écrit M. Roger Marx. Le graveur

ne s'était pas borné à 77?<3^<?r le fond pour

obtenir l'unité, l'harmonie ; la délicate sou-

plesse du modelé y protestait avec éloquence

contre l'exagération habituelle des saillies et

la dureté des contours. Bien plus, M. Pons-

carme s'aventurait à s'affranchir du cadre

d'un listel inutile; puis, renonçant à l'emploi

des caractères typographiques vulgaires, sans

convenance, il contraignait la légende, par

le style approprié des lettres et la variabilité

de leurs dispositions, à prendre le rôle orne-

mental de l'écriture arabe ou japonaise, à

participer pour l'effet au pittoresque de l'en-

semble. H

Devant cette œuvre, public et profes-

sionnels hésitent un moment. Beaucoup

parmi ces derniers sont encore hantés par

la virtuosité d'outil qui avait fait le succès

de Galle; la médaille est toujours pour eux

le bibelot sec que certains comparent à un

bouton de métal. Mais le graveur Oudiné,

qui se double d'un sculpteur, sent vite la

légitimité de la révolution provoquée par

M. Ponscarme, et on le verra, à la fin de

sa carrière, faire son profit de cette liberté

prise par un autre que lui. Dans un autre

ordre d'idées, le savant J. B. Dumas apporte

son approbation à la médaille de Naudet et

l'empereur lui-même fait connaître qu'il lui

serait agréable que d'autres médailles fussent

faites à l'image de celle-ci.

Avec de tels encouragements, M. Pons-

carme n'a plus qu'à suivre la voie où il

s'est si opportunément engagé. Mais, au lieu

de s'en tenir à cette première victoire, il ne

cessera d'améliorer sa technique, de chercher

à réaliser cet idéal qui est au fond du cœur

casion d'une œuvre qui marque dans la car-

rière de M. Ponscarme, tandis que les deux

allégories qui doivent décorer les deux mé-

dailles données en concours retiennent par

leur significative simplicité.

Mais voici qui est mieux encore : en

i8bp, il a l'honneur de graver la médaille

décernée aux exposants de l'Exposition Uni-

verselle. Cette médaille est trop répandue et

par conséquent trop connue pour qu'il soit

nécessaire de la longuement commenter.

Néanmoins on doit insister sur l'effigie de

Napoléon III qui en décore l'avers. Le

profil est noble tout en restant véridique.

Ce n'est pas la basse silhouette rêvée par

les caricaturistes, mais bien la ligure d'un

homme habitué à vouloir et à gouverner.

Napoléon a trouvé un portraitiste idéal.

Aussi , sans que le médailleur recoure

à la flagornerie ni aux intrigues, il se voit

choisi, de préférence à tout autre, chaque

fois que l'effigie impériale entre en jeu.

C'est ainsi qu'en vue d'une médaille où

les profils de l'empereur, de l'impératrice et

du prince impérial se trouvent superposés,

M. Ponscarme fut appelé à modeler le mé-

daillon du prince impérial que nous repro-

duisons. Que de vie, d'expression et de ju-

vénilité dans ce fin profil d'un modelé si

délicat. Véridique, certes, mais avec cette

allure attique qui ne se découvre dans les

œuvres modernes que lorsqu'elles sont par-

faites. Jusqu'alors, M. Ponscarme n'a fait

que suivre, avec goût et liberté il est vrai,

les errements de ses confrères. Il a marqué

toutes les médailles sorties de sa main de

l'empreinte de ses dons, sans oser se libérer

cependant de certaines conventions, si ce

n'est pourtant dans ses médaillons, dont le

délicat modelé avait été pour les artistes les

mieux doués, comme Chapu, une révélation.

Que l'on compare, au musée du Luxem-

bourg par exemple, les médaillons de

M. Ponscarme et ceux exécutés à Rome par

Chapu, les portraits de femme notamment,

et l'on sentira vite la parenté évidente des

œuvres, expliquée au reste par les relations

amicales et très anciennes des deux artistes.

Iis s'étaient connus à leurs débuts, c'est-à-

dire avant i855, année où M. Ponscarme

obtint le second grand prix de gravure en

médaille et M. Chapu le premier grand prix

de sculpture.

Voici l'heure venue où le maître dont

nous nous occupons va libérer la médaille

des entraves qui gênaient son essor. L'effigie

d'un vieux savant, Josephus Naudet, en est

le prétexte.

K Une révolution, cette médaille! a fort

justement écrit M. Roger Marx. Le graveur

ne s'était pas borné à 77?<3^<?r le fond pour

obtenir l'unité, l'harmonie ; la délicate sou-

plesse du modelé y protestait avec éloquence

contre l'exagération habituelle des saillies et

la dureté des contours. Bien plus, M. Pons-

carme s'aventurait à s'affranchir du cadre

d'un listel inutile; puis, renonçant à l'emploi

des caractères typographiques vulgaires, sans

convenance, il contraignait la légende, par

le style approprié des lettres et la variabilité

de leurs dispositions, à prendre le rôle orne-

mental de l'écriture arabe ou japonaise, à

participer pour l'effet au pittoresque de l'en-

semble. H

Devant cette œuvre, public et profes-

sionnels hésitent un moment. Beaucoup

parmi ces derniers sont encore hantés par

la virtuosité d'outil qui avait fait le succès

de Galle; la médaille est toujours pour eux

le bibelot sec que certains comparent à un

bouton de métal. Mais le graveur Oudiné,

qui se double d'un sculpteur, sent vite la

légitimité de la révolution provoquée par

M. Ponscarme, et on le verra, à la fin de

sa carrière, faire son profit de cette liberté

prise par un autre que lui. Dans un autre

ordre d'idées, le savant J. B. Dumas apporte

son approbation à la médaille de Naudet et

l'empereur lui-même fait connaître qu'il lui

serait agréable que d'autres médailles fussent

faites à l'image de celle-ci.

Avec de tels encouragements, M. Pons-

carme n'a plus qu'à suivre la voie où il

s'est si opportunément engagé. Mais, au lieu

de s'en tenir à cette première victoire, il ne

cessera d'améliorer sa technique, de chercher

à réaliser cet idéal qui est au fond du cœur