L'ART DECORAT! F

M. Albert Bartbolomé me dit encore,

après une pause : « J'aime vivre en voyant

de belles formes nues. C'est ce que j'aime

le mieux, avec le travail. C'est infini, on

n'en voit jamais assez. H Et en effet, toute

son œuvre est l'expression des principales

pensées humaines par le seul moyen de la

nudité. On a tout dit sur le monument aux

Morts et je n'en reparlerai pas. Je veux

seulement noter qu'il n'y avait pas là un

seul accessoire. JJne stèle, des êtres, et tout

était signifié. Une des plus nobles œuvres

du XIX" siècle naissait par la vertu de la

pensée et de la chair, par la force d'un

symbolisme naturel, sans qu'un seul détail

fût inaccessible au plus illettré des spec-

tateurs. Les œuvres qui ont succédé à cet

admirable témoignage, si émouvant, si pi-

toyable et si pur, n'ont pas démenti la

conception que le sculpteur se faisait de son

art. Comme Rodin, et à peu près seul avec

lui, M. Bartholomé se limite aux combi-

naisons rythmiques du corps humain, et

cette limitation fait sa puissance.

C'est un poète, un poète mélancolique

et infiniment délicat, doué pour la perception

des plus ténues psychologies. Mais il ne

touche ni au lyrique ni à l'étrange :

il est et sait rester humain, et il aime

l'humanité. Hlm est arrivé de parler

encore de la mort après qu'on eût

pensé qu'il avait tout dit. Le tombeau

de Meilhac et le tombeau exposé l'an

dernier ont montré qu'il avait encore

quelque chose à dire sur le sujet dont

on n'ose en général que se taire. Dans

toutes ces œuvres il n'y a pas trace

d'une seule velléité macabre, rien qui

évoque directement la matérialité de la

mort, même aussi hautement que, par

exemple, le tombleau sublime de Ger-

main Pilon, au Louvre. Il ne s'agit

que de l'émotion des êtres. Il n'y a

pas davantage d'intention religieuse

visible ; nul symbole confessionnel,

nul emblème de résurrection. L'épou-

vante ou l'espoir déiste demeurent à

l'intérieur des personnages, nous ne

les percevons pas : nous ne voyons

d'eux qu'une lente et noble marche à

la disparition, et c'est à peine si, dans

le monument aux Morts, à la base,

s'indique l'idée de recréation trans-

formiste par U figure ailée qui se

soulève au-dessus du couple enseveli.

C'est à peine encore si dans le récent

tombeau la figure ailée qui offre sa

main ouverte par une si délicate trou-

vaille s'assimile à un ange, plutôt

qu'à un génie païen : elle est ailée

comme les figures grecques. La piété

de ces œuvres résulte donc unique-

ment, en dehors de tout dogmatisme, d'un

ordre de pensées philosophiques d'un

caractère actuel , graves sans ascétisme,

poétiques sans exaltation religieuse. Par une

sorte de pudeur suprême, et comme si l'ar-

tiste trouvait que même bien parler delà

mort est encore l'amoindrir et en offenser

le culte, cette statuaire trouve moyen, plas-

tiquement, de créer le secret sur le néant

lui-même: elle assemble des figures signifiant

tout ce qu'elle en pense autour d'un vide

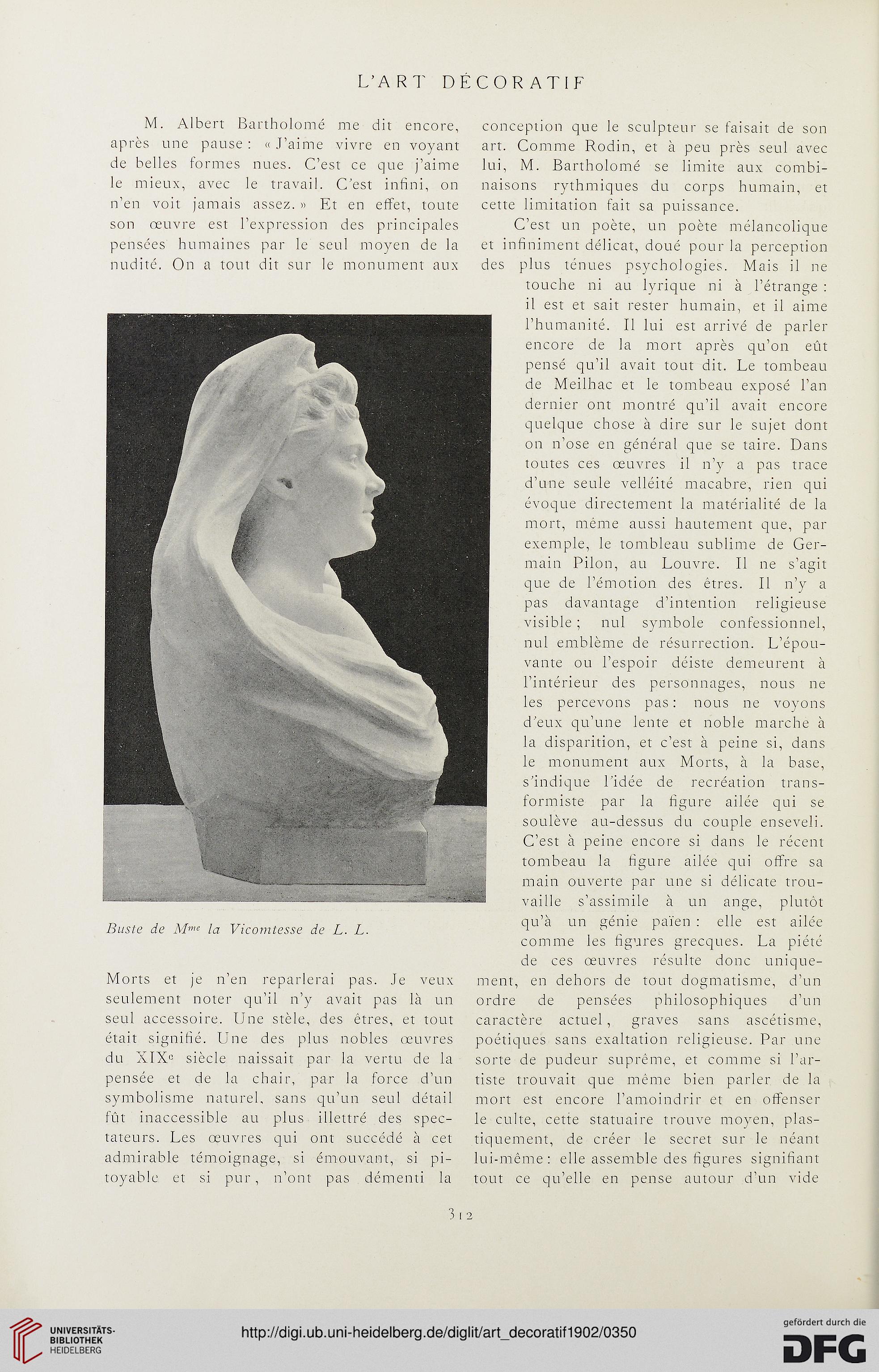

ZLx/e (f<? G UfcoyHte&ye A? L. L.

3.2

M. Albert Bartbolomé me dit encore,

après une pause : « J'aime vivre en voyant

de belles formes nues. C'est ce que j'aime

le mieux, avec le travail. C'est infini, on

n'en voit jamais assez. H Et en effet, toute

son œuvre est l'expression des principales

pensées humaines par le seul moyen de la

nudité. On a tout dit sur le monument aux

Morts et je n'en reparlerai pas. Je veux

seulement noter qu'il n'y avait pas là un

seul accessoire. JJne stèle, des êtres, et tout

était signifié. Une des plus nobles œuvres

du XIX" siècle naissait par la vertu de la

pensée et de la chair, par la force d'un

symbolisme naturel, sans qu'un seul détail

fût inaccessible au plus illettré des spec-

tateurs. Les œuvres qui ont succédé à cet

admirable témoignage, si émouvant, si pi-

toyable et si pur, n'ont pas démenti la

conception que le sculpteur se faisait de son

art. Comme Rodin, et à peu près seul avec

lui, M. Bartholomé se limite aux combi-

naisons rythmiques du corps humain, et

cette limitation fait sa puissance.

C'est un poète, un poète mélancolique

et infiniment délicat, doué pour la perception

des plus ténues psychologies. Mais il ne

touche ni au lyrique ni à l'étrange :

il est et sait rester humain, et il aime

l'humanité. Hlm est arrivé de parler

encore de la mort après qu'on eût

pensé qu'il avait tout dit. Le tombeau

de Meilhac et le tombeau exposé l'an

dernier ont montré qu'il avait encore

quelque chose à dire sur le sujet dont

on n'ose en général que se taire. Dans

toutes ces œuvres il n'y a pas trace

d'une seule velléité macabre, rien qui

évoque directement la matérialité de la

mort, même aussi hautement que, par

exemple, le tombleau sublime de Ger-

main Pilon, au Louvre. Il ne s'agit

que de l'émotion des êtres. Il n'y a

pas davantage d'intention religieuse

visible ; nul symbole confessionnel,

nul emblème de résurrection. L'épou-

vante ou l'espoir déiste demeurent à

l'intérieur des personnages, nous ne

les percevons pas : nous ne voyons

d'eux qu'une lente et noble marche à

la disparition, et c'est à peine si, dans

le monument aux Morts, à la base,

s'indique l'idée de recréation trans-

formiste par U figure ailée qui se

soulève au-dessus du couple enseveli.

C'est à peine encore si dans le récent

tombeau la figure ailée qui offre sa

main ouverte par une si délicate trou-

vaille s'assimile à un ange, plutôt

qu'à un génie païen : elle est ailée

comme les figures grecques. La piété

de ces œuvres résulte donc unique-

ment, en dehors de tout dogmatisme, d'un

ordre de pensées philosophiques d'un

caractère actuel , graves sans ascétisme,

poétiques sans exaltation religieuse. Par une

sorte de pudeur suprême, et comme si l'ar-

tiste trouvait que même bien parler delà

mort est encore l'amoindrir et en offenser

le culte, cette statuaire trouve moyen, plas-

tiquement, de créer le secret sur le néant

lui-même: elle assemble des figures signifiant

tout ce qu'elle en pense autour d'un vide

ZLx/e (f<? G UfcoyHte&ye A? L. L.

3.2