Paläolithische Freilanöstation im älteren Löh von Wyhlen Amt Lörrach

43

I. Pferd (8Huus spec.), altes Tier.

Anterkiefer (Taf. I 2; II 1, 2; Abb. 5) mit vollständigen Zahnreihen; die Zähne

sind merkwürdig unregelmäßig abg-ekaut. Der Kiefer ist alt in drei Teile zer-

brochen, beide Kinnbacken und Schnauze.

8. Oberkiefer, kleines Bruchstück mit drei Schneidezähnen.

L. Rechter Oberschenkel, vollständig erhalten.

v. Rechter Anterschenkel, ebenfalls vollständig; unter dem Knieende frischer Aus-

bruch (Abb. 6).

8. Oberarm, proximales Gelenkende und Schaft; distales Ende alt abgebrochen

(Taf. III, 1).

8. Beckenreste; erhalten sind die beiden Hüftgelenke und mehrere kleine Knochen-

reste. Alles ist alt zerbrochen.

II. Arstier (8os prliniZenius).

A.. Unterschenkel, erhalten ist die obere Hälfte mit altem Querbruch (Taf. III 2, 3).

III. Mammut (Llepstas priiniZenlus).

A.. Zwei große Backenzähne eines offenbar alten Tieres.

8. Zwei Milchzähne.

S. Sieben Bruchstücke von Stoßzähnen mit altem Bruch (Taf. IV, V; Abb. 7-12).

Alle angeführten Knochen lagen auf einem Haufen beisammen und bedeckten

eine Fläche von etwa 1,5 qra. Die Stoßzahntrümmer staken teilweise senkrecht im

Boden.

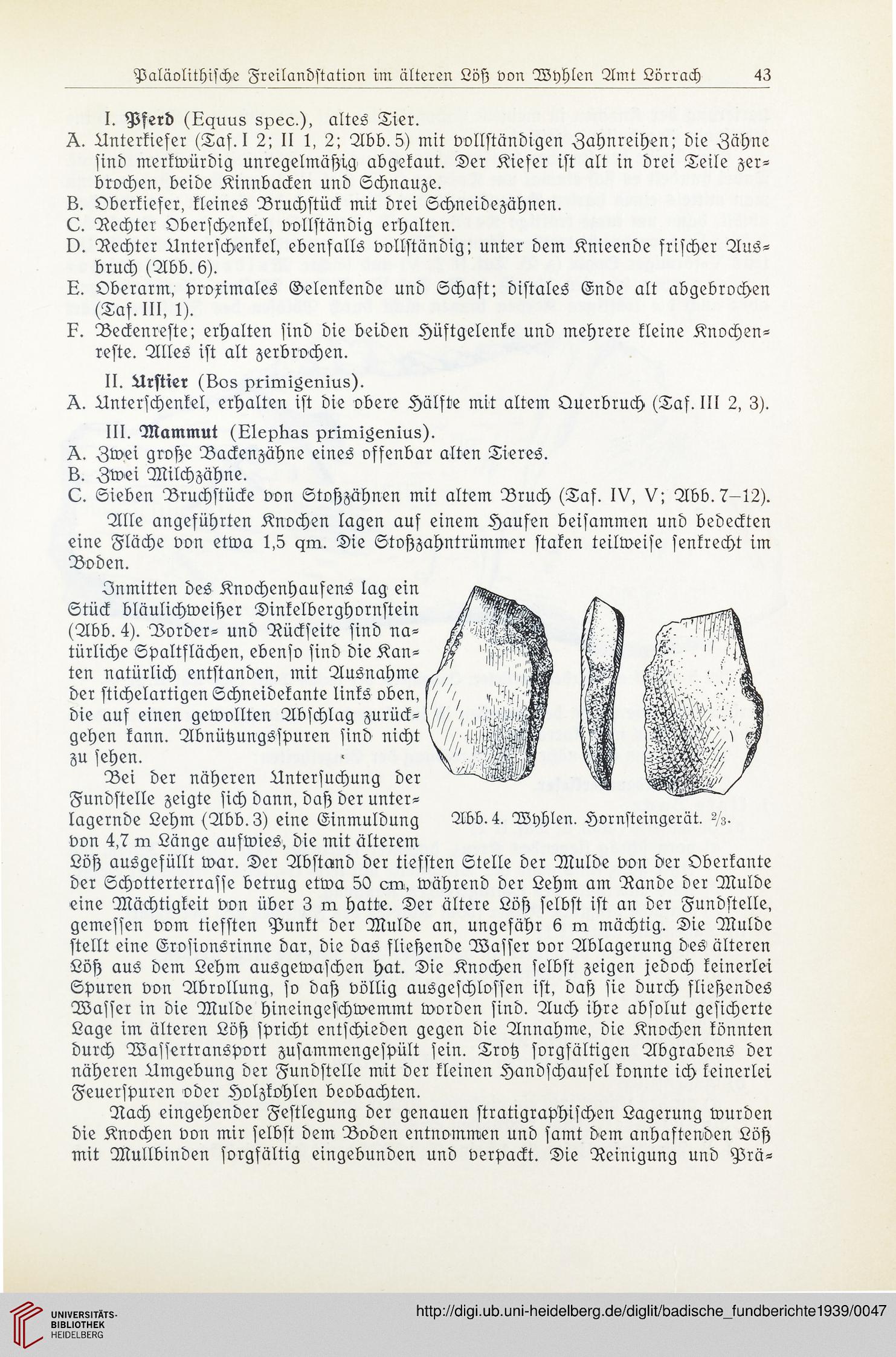

Inmitten des Knochenhaufens lag ein

Stück bläulichweißer Dinkelberghornstein

(Abb. 4). Vorder- und Rückseite sind na¬

türliche Spaltflächen, ebenso sind die Kan¬

ten natürlich entstanden, mit Ausnahme

der stichelartigen Schneidekante links oben,

die auf einen gewollten Abschlag zurück¬

gehen kann. Abnützungsspuren sind nicht

zu sehen.

Bei der näheren Untersuchung der

Fundstelle zeigte sich dann, daß der unter¬

lagernde Lehm (Abb. 3) eine Einmuldung

von 4,7 ra Länge aufwies, die mit älterem

Löh ausgefüllt war. Der Abstand der tiefsten Stelle der Mulde von der Oberkante

der Schotterterrasse betrug etwa 50 ein, während der Lehm am Rande der Mulde

eine Mächtigkeit von über 3 in hatte. Der ältere Löh selbst ist an der Fundstelle,

gemessen vom tiessten Punkt der Mulde an, ungefähr 6 in mächtig. Die Mulde

stellt eine Crosionsrinne dar, die das fliehende Wasser vor Ablagerung des' älteren

Löß aus dem Lehm ausgewaschen hat. Die Knochen selbst zeigen jedoch keinerlei

Spuren von Abrollung, so daß völlig ausgeschlossen ist, daß sie durch fließendes

Wasser in die Mulde hineingeschwemmt worden sind. Auch ihre absolut gesicherte

Lage im älteren Löh spricht entschieden gegen die Annahme, die Knochen könnten

durch Wassertransport zusammengespült sein. Trotz sorgfältigen Abgrabens der

näheren Umgebung der Fundstelle mit der kleinen Handschaufel konnte ich keinerlei

Feuerspuren oder Holzkohlen beobachten.

Nach eingehender Festlegung der genauen stratigraphischen Lagerung wurden

die Knochen von mir selbst dem Boden entnommen und samt dem anhaftenden Löh

mit Mullbinden sorgfältig eingebunden und verpackt. Die Reinigung und Prä-

Abb. 4. Wyhlen. Hornsteingerät. 2/z.

43

I. Pferd (8Huus spec.), altes Tier.

Anterkiefer (Taf. I 2; II 1, 2; Abb. 5) mit vollständigen Zahnreihen; die Zähne

sind merkwürdig unregelmäßig abg-ekaut. Der Kiefer ist alt in drei Teile zer-

brochen, beide Kinnbacken und Schnauze.

8. Oberkiefer, kleines Bruchstück mit drei Schneidezähnen.

L. Rechter Oberschenkel, vollständig erhalten.

v. Rechter Anterschenkel, ebenfalls vollständig; unter dem Knieende frischer Aus-

bruch (Abb. 6).

8. Oberarm, proximales Gelenkende und Schaft; distales Ende alt abgebrochen

(Taf. III, 1).

8. Beckenreste; erhalten sind die beiden Hüftgelenke und mehrere kleine Knochen-

reste. Alles ist alt zerbrochen.

II. Arstier (8os prliniZenius).

A.. Unterschenkel, erhalten ist die obere Hälfte mit altem Querbruch (Taf. III 2, 3).

III. Mammut (Llepstas priiniZenlus).

A.. Zwei große Backenzähne eines offenbar alten Tieres.

8. Zwei Milchzähne.

S. Sieben Bruchstücke von Stoßzähnen mit altem Bruch (Taf. IV, V; Abb. 7-12).

Alle angeführten Knochen lagen auf einem Haufen beisammen und bedeckten

eine Fläche von etwa 1,5 qra. Die Stoßzahntrümmer staken teilweise senkrecht im

Boden.

Inmitten des Knochenhaufens lag ein

Stück bläulichweißer Dinkelberghornstein

(Abb. 4). Vorder- und Rückseite sind na¬

türliche Spaltflächen, ebenso sind die Kan¬

ten natürlich entstanden, mit Ausnahme

der stichelartigen Schneidekante links oben,

die auf einen gewollten Abschlag zurück¬

gehen kann. Abnützungsspuren sind nicht

zu sehen.

Bei der näheren Untersuchung der

Fundstelle zeigte sich dann, daß der unter¬

lagernde Lehm (Abb. 3) eine Einmuldung

von 4,7 ra Länge aufwies, die mit älterem

Löh ausgefüllt war. Der Abstand der tiefsten Stelle der Mulde von der Oberkante

der Schotterterrasse betrug etwa 50 ein, während der Lehm am Rande der Mulde

eine Mächtigkeit von über 3 in hatte. Der ältere Löh selbst ist an der Fundstelle,

gemessen vom tiessten Punkt der Mulde an, ungefähr 6 in mächtig. Die Mulde

stellt eine Crosionsrinne dar, die das fliehende Wasser vor Ablagerung des' älteren

Löß aus dem Lehm ausgewaschen hat. Die Knochen selbst zeigen jedoch keinerlei

Spuren von Abrollung, so daß völlig ausgeschlossen ist, daß sie durch fließendes

Wasser in die Mulde hineingeschwemmt worden sind. Auch ihre absolut gesicherte

Lage im älteren Löh spricht entschieden gegen die Annahme, die Knochen könnten

durch Wassertransport zusammengespült sein. Trotz sorgfältigen Abgrabens der

näheren Umgebung der Fundstelle mit der kleinen Handschaufel konnte ich keinerlei

Feuerspuren oder Holzkohlen beobachten.

Nach eingehender Festlegung der genauen stratigraphischen Lagerung wurden

die Knochen von mir selbst dem Boden entnommen und samt dem anhaftenden Löh

mit Mullbinden sorgfältig eingebunden und verpackt. Die Reinigung und Prä-

Abb. 4. Wyhlen. Hornsteingerät. 2/z.