12

Die Geishahäuser oder Geishaschulen bemühen sich, Kinder zu finden,

die sich durch besondere Grazie und musikalisches Talent auszeichnen. Haben

sie ein solches Kind gefunden, so versuchen sie mit den Eltern einen Ver-

trag abzuschließen, der sich auf zehn, fünfzehn oder auch noch mehr

Jahre erstreckt.

Bis vor kurzem konnten die Eltern ihr Kind zwingen, einen solchen Ver-

trag einzugehen, oder sie gingen einen solchen Kontrakt an Stelle des

Kindes ein; auch heute ist das noch theoretisch möglich, da nach dem japa-

nischen Grundgesetz der Vater das absolute Verfügungsrecht über seine

Kinder hat, in der Praxis ist es aber natürlich so, daß heute kein japanischer

Vater mehr in der Lage ist, sein Kind zum Eintritt in ein Geishahaus zu

zwingen, da die Öffentlichkeit sich gegen ihn erklären würde. Nach Ablauf

des Vertrags können die Mädchen zu ihren Eltern zurückkehren, die meisten

von ihnen heiraten aber und machen gewöhnlich ausgezeichnete Partien,

wenn sie nicht schon früher von irgend

einem Verehrer losgekauft und gehei¬

ratet wurden.

Die zukünftige Geisha hat es beson¬

ders in den ersten Jahren nicht leicht.

Nicht etwa, daß sie schlecht behandelt

würde, das Mißhandeln oder Prügeln

eines Kindes ist in Japan undenkbar.

Aber das Kind muß unendlich viel ler¬

nen. Zunächst Allgemeinbildung. Hierzu

gehört nicht allein die äußerst schmie¬

rige Ausbildung in der Ästhetik, wie zum

Beispiel in dem durch tausend Regeln

zu einer schwierigen Kunst gemachten

Blumenbinden, sondern auch eine ge¬

naue Kenntnis der Kunst und des Kunst¬

gewerbes. Eine erstklassige Geisha muß

jeden Kakemono (lange schmale Zeich¬

nungen, die in Japan die Stelle von

Wandgemälden vertreten) beurteilen

können, ebenso wie die Herkunft und

die Geschichte sämtlicher Porzellane und

Steingutarten, muß über Literatur,

Theater, Geschichte, Belletristik und so

weiter vollständig auf dem laufenden

sein, da sie sich mit dem ihr zugeteilten

„O kerkusan", dem „hochgeschätzten

Gast", über alles das, falls er die Rede

darauf bringt, muß unterhalten können.

Da der Japaner ein außerordentlich

großer Freund der Poesie ist, eine Nei¬

gung, die ihn sogar auf dem Schlacht¬

feld nicht verläßt, so muß das arme

kleine Ding vor allem Verse — und

zwar möglichst gute Verse — zu machen

lernen. Sie muß auch die Güte von

Versen zu beurteilen wissen und, was

noch schwieriger ist, die etwa von einem

Gast in froher Laune verbrochenen ge¬

nügend zu bewundern verstehen.

Ein uns Europäern ganz unverständ¬

licher Teil ihrer Ausbildung sind die

Teezeremonien, ein ästhetischer Klimbim, für den wir westlichen Bar-

baren kein Verständnis aufbringen können, dessen Kenntnis aber sowohl

für die gebildete Japanerin als auch für die Geisha unerläßlich ist.

Ein anderes Gebiet ist die Musik. Durch Jahrhunderte altes Herkommen

sind den Geishas nur drei Musikinstrumente gestattet: die Samisen, eine

Art dreisaitige Gitarre, die Taiko, eine kleine, runde, auf einem Gestell

ruhende Trommel, und die Susumi, kleine Handtrommeln, deren Ton durch

Anziehen oder Nachlassen von Spannschnüren geändert wird. Das Er-

lernen des Samisenspieles ist außerordentlich schwierig, zumal die Saiten

nicht wie bei der Gitarre mit den Fingern oder wie bei der Mandoline mit

einem kleinen auf den Finger geschobenen Ring, sondern mit einem spaten-

artigen, ziemlich großen Elfenbeinstab gezogen oder geschlagen werden. Da

die Töne auf dem endlos langen Hals sehr weit auseinanderliegen, sind die

Griffe sehr schwierig, vor allem ist es sehr schwer, den genau richtigen Ton

zu greifen.

Das nächste Fach sind die Tanzstndien; hierauf muß die angehende Geisha

mehrere Jahre ihres Lebens verwenden, denn bei den japanischen Tänzen

ist jede Bewegung durch die Überlieferung vorgeschrieben, jede Finger-

stellung, jeder Augenaufschlag geregelt, so daß die Erlernung dieser Tänze

nicht allein vor allem sehr geschmeidige Hände und Füße verlangt, sondern

auch ein außerordentlich gutes Gedächtnis. Besonders bei diesem Unter-

richt zeigt es sich, ob die Geisha späterhin Erfolg haben wird, denn um diese

Tänze erstklassig zu tanzen, ist eine angeborene Grazie nötig.

Das vierte, gleichfalls nicht leicht zu nehmende Fach ist die Körper- und

Schönheitspflege. Was eine Geisha in dieser Hinsicht leisten muß und auch

leistet, wieviel Zeit sie täglich dafür verwenden muß, dürfte sogar den eurc-

päischen Modedamen Schrecken einjagen. Dauert dach die Toilette einer

Geisha viele, viele Stunden. Zuerst ein heißes Bad, das soundsovielte am

Tage, dann werden Gesicht und Nacken ebenso wie die Hände mit einer

Art flüssigen Puders mittels eines breiten Pinsels angestrichen und hier-

auf all die anderen Farben aufgetragen. Der Erfolg ist allerdings so

wundervoll, daß jede kleine Geisha der Bewunderung einer Europäerin

in bezug auf ihre Schminkkunst sicher ist, zumal die Japanerin eine unver-

. gleichlich schöne Haut hat. Die Frisur jeder Japanerin nimmt Stunden

in Anspruch, viel mehr die einer Geisha. Während aber die Japanerin mit

Hilfe des Makura, des hohen, schma-

len, hölzernen Kopfkissens, auf den: sie

schläft, ihre Frisur so schont, daß diese

Prozedur nur alle paar Tage wieder-

holt werden muß, hat die arme Geisha

jeden Tag das Vergnügen, stundenlang

vor der Friseurin stillzusitzen, da die

Frisur bei den Bewegungen des Tan-

zes leidet.

Wenn die angehende Geisha die An-

fangsgründe aller dieser Dinge begriffen

hat, so tritt sie mit zwölf oder dreizehn

Jahren in den Kreis der sogenannten

Maykos, der Tänzerinnen. Es ist ein

Vorurteil anzunehmen, daß die Geishas

Tänzerinnen seien. Nur äußerst selten

wird sich eine wirkliche Geisha herab-

lassen, zu tanzen, sie wird vielmehr nur

singen und musizieren, während sie die

körperliche Arbeit des Tanzes jenen

Maykos, ihren jüngeren Kolleginnen,

überläßt.

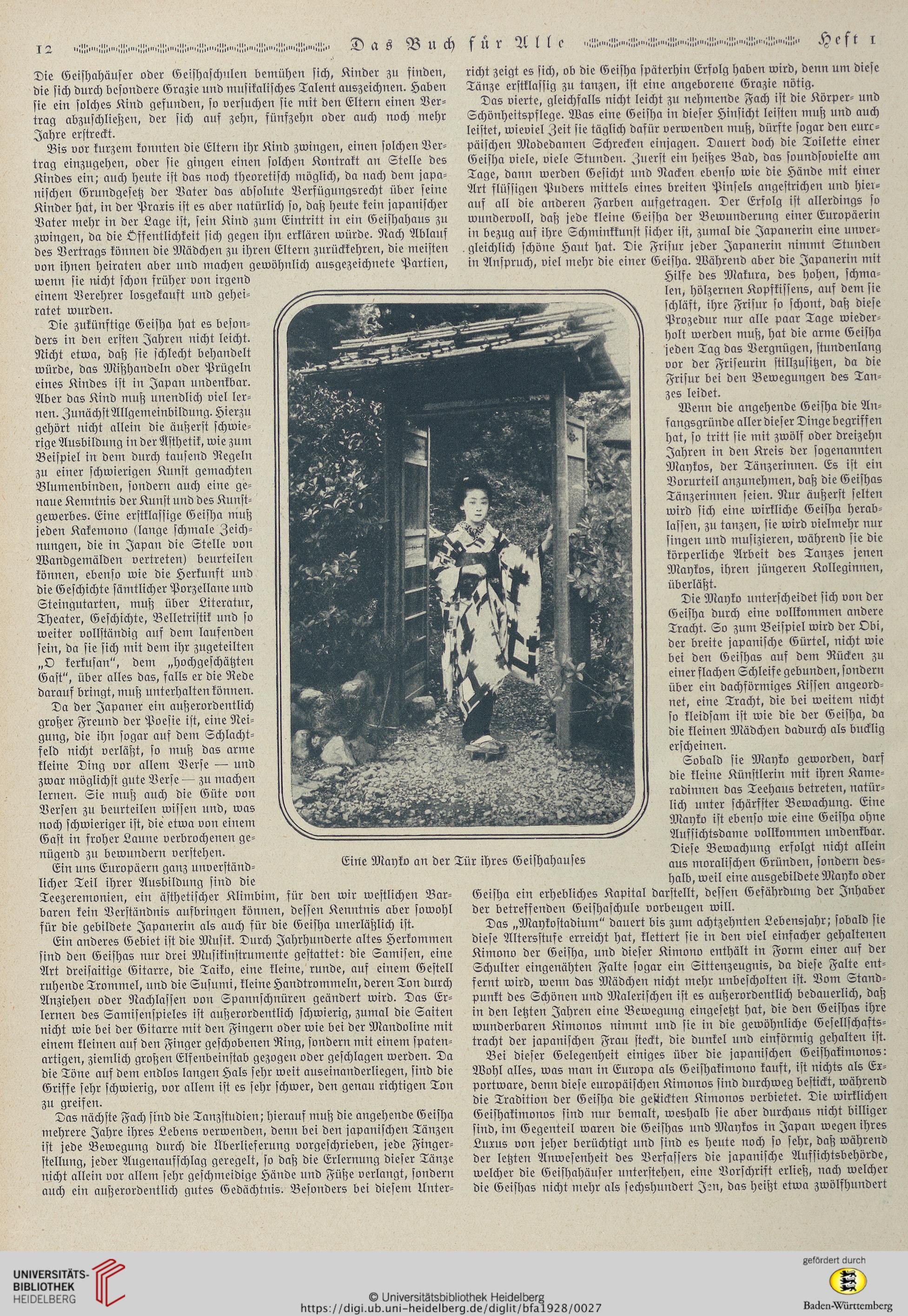

Die Mayko unterscheidet sich von der

Geisha durch eine vollkommen andere

Tracht. So zum Beispiel wird der Obi,

der breite japanische Gürtel, nicht wie

bei den Geishas auf dem Rücken zu

einer flachen Schleife gebunden, sondern

über ein dachförmiges Kissen angeord-

net, eine Tracht, die bei weitem nicht

so kleidsam ist wie die der Geisha, da

die kleinen Mädchen dadurch als bucklig

erscheinen.

Sobald sie Mayko geworden, darf

die kleine Künstlerin mit ihren Kame-

radinnen das Teehaus betreten, natür-

lich unter schärfster Bewachung. Eine

Mayko ist ebenso wie eine Geisha ohne

Aufsichtsdame vollkommen undenkbar.

Diese Bewachung erfolgt nicht allein

aus moralischen Gründen, sondern des-

halb, weil eine ausgebildete Mayko oder

Geisha ein erhebliches Kapital darstellt, dessen Gefährdung der Inhaber

der betreffenden Eeishaschule vorbeugen will.

Das „Maykostadium" dauert bis zum achtzehnten Lebensjahr; sobald sie

diese Altersstufe erreicht hat, klettert sie in den viel einfacher gehaltenen

Kimono der Geisha, und dieser Kimono enthält in Form einer auf der

Schulter eingenähten Falte sogar ein Sittenzeugnis, da diese Falte ent-

fernt wird, wenn das Mädchen nicht mehr unbescholten ist. Vom Stand-

punkt des Schönen und Malerischen ist es außerordentlich bedauerlich, daß

in den letzten Jahren eine Bewegung eingesetzt hat, die den Geishas ihre

wunderbaren Kimonos nimmt und sie in die gewöhnliche Gesellschafts-

tracht der japanischen Frau steckt, die dunkel und einförmig gehalten ist.

Bei dieser Gelegenheit einiges über die japanischen Geishakimonos:

Wohl alles, was man in Europa als Geishakimono kauft, ist nichts als Ex-

portware, denn diese europäischen Kimonos sind durchweg bestickt, während

die Tradition der Geisha die gestickten Kimonos verbietet. Die wirklichen

Geishakimonos sind nur bemalt, weshalb sie aber durchaus nicht billiger

sind, im Gegenteil waren die Geishas und Maykos in Japan wegen ihres

Luxus von jeher berüchtigt und sind es heute noch so sehr, daß während

der letzten Anwesenheit des Verfassers die japanische Aufsichtsbehörde,

welcher die Geishahäuser unterstehen, eine Vorschrift erließ, nach welcher

die Geishas nicht mehr als sechshundert Jen, das heißt etwa zwölfhundert

Die Geishahäuser oder Geishaschulen bemühen sich, Kinder zu finden,

die sich durch besondere Grazie und musikalisches Talent auszeichnen. Haben

sie ein solches Kind gefunden, so versuchen sie mit den Eltern einen Ver-

trag abzuschließen, der sich auf zehn, fünfzehn oder auch noch mehr

Jahre erstreckt.

Bis vor kurzem konnten die Eltern ihr Kind zwingen, einen solchen Ver-

trag einzugehen, oder sie gingen einen solchen Kontrakt an Stelle des

Kindes ein; auch heute ist das noch theoretisch möglich, da nach dem japa-

nischen Grundgesetz der Vater das absolute Verfügungsrecht über seine

Kinder hat, in der Praxis ist es aber natürlich so, daß heute kein japanischer

Vater mehr in der Lage ist, sein Kind zum Eintritt in ein Geishahaus zu

zwingen, da die Öffentlichkeit sich gegen ihn erklären würde. Nach Ablauf

des Vertrags können die Mädchen zu ihren Eltern zurückkehren, die meisten

von ihnen heiraten aber und machen gewöhnlich ausgezeichnete Partien,

wenn sie nicht schon früher von irgend

einem Verehrer losgekauft und gehei¬

ratet wurden.

Die zukünftige Geisha hat es beson¬

ders in den ersten Jahren nicht leicht.

Nicht etwa, daß sie schlecht behandelt

würde, das Mißhandeln oder Prügeln

eines Kindes ist in Japan undenkbar.

Aber das Kind muß unendlich viel ler¬

nen. Zunächst Allgemeinbildung. Hierzu

gehört nicht allein die äußerst schmie¬

rige Ausbildung in der Ästhetik, wie zum

Beispiel in dem durch tausend Regeln

zu einer schwierigen Kunst gemachten

Blumenbinden, sondern auch eine ge¬

naue Kenntnis der Kunst und des Kunst¬

gewerbes. Eine erstklassige Geisha muß

jeden Kakemono (lange schmale Zeich¬

nungen, die in Japan die Stelle von

Wandgemälden vertreten) beurteilen

können, ebenso wie die Herkunft und

die Geschichte sämtlicher Porzellane und

Steingutarten, muß über Literatur,

Theater, Geschichte, Belletristik und so

weiter vollständig auf dem laufenden

sein, da sie sich mit dem ihr zugeteilten

„O kerkusan", dem „hochgeschätzten

Gast", über alles das, falls er die Rede

darauf bringt, muß unterhalten können.

Da der Japaner ein außerordentlich

großer Freund der Poesie ist, eine Nei¬

gung, die ihn sogar auf dem Schlacht¬

feld nicht verläßt, so muß das arme

kleine Ding vor allem Verse — und

zwar möglichst gute Verse — zu machen

lernen. Sie muß auch die Güte von

Versen zu beurteilen wissen und, was

noch schwieriger ist, die etwa von einem

Gast in froher Laune verbrochenen ge¬

nügend zu bewundern verstehen.

Ein uns Europäern ganz unverständ¬

licher Teil ihrer Ausbildung sind die

Teezeremonien, ein ästhetischer Klimbim, für den wir westlichen Bar-

baren kein Verständnis aufbringen können, dessen Kenntnis aber sowohl

für die gebildete Japanerin als auch für die Geisha unerläßlich ist.

Ein anderes Gebiet ist die Musik. Durch Jahrhunderte altes Herkommen

sind den Geishas nur drei Musikinstrumente gestattet: die Samisen, eine

Art dreisaitige Gitarre, die Taiko, eine kleine, runde, auf einem Gestell

ruhende Trommel, und die Susumi, kleine Handtrommeln, deren Ton durch

Anziehen oder Nachlassen von Spannschnüren geändert wird. Das Er-

lernen des Samisenspieles ist außerordentlich schwierig, zumal die Saiten

nicht wie bei der Gitarre mit den Fingern oder wie bei der Mandoline mit

einem kleinen auf den Finger geschobenen Ring, sondern mit einem spaten-

artigen, ziemlich großen Elfenbeinstab gezogen oder geschlagen werden. Da

die Töne auf dem endlos langen Hals sehr weit auseinanderliegen, sind die

Griffe sehr schwierig, vor allem ist es sehr schwer, den genau richtigen Ton

zu greifen.

Das nächste Fach sind die Tanzstndien; hierauf muß die angehende Geisha

mehrere Jahre ihres Lebens verwenden, denn bei den japanischen Tänzen

ist jede Bewegung durch die Überlieferung vorgeschrieben, jede Finger-

stellung, jeder Augenaufschlag geregelt, so daß die Erlernung dieser Tänze

nicht allein vor allem sehr geschmeidige Hände und Füße verlangt, sondern

auch ein außerordentlich gutes Gedächtnis. Besonders bei diesem Unter-

richt zeigt es sich, ob die Geisha späterhin Erfolg haben wird, denn um diese

Tänze erstklassig zu tanzen, ist eine angeborene Grazie nötig.

Das vierte, gleichfalls nicht leicht zu nehmende Fach ist die Körper- und

Schönheitspflege. Was eine Geisha in dieser Hinsicht leisten muß und auch

leistet, wieviel Zeit sie täglich dafür verwenden muß, dürfte sogar den eurc-

päischen Modedamen Schrecken einjagen. Dauert dach die Toilette einer

Geisha viele, viele Stunden. Zuerst ein heißes Bad, das soundsovielte am

Tage, dann werden Gesicht und Nacken ebenso wie die Hände mit einer

Art flüssigen Puders mittels eines breiten Pinsels angestrichen und hier-

auf all die anderen Farben aufgetragen. Der Erfolg ist allerdings so

wundervoll, daß jede kleine Geisha der Bewunderung einer Europäerin

in bezug auf ihre Schminkkunst sicher ist, zumal die Japanerin eine unver-

. gleichlich schöne Haut hat. Die Frisur jeder Japanerin nimmt Stunden

in Anspruch, viel mehr die einer Geisha. Während aber die Japanerin mit

Hilfe des Makura, des hohen, schma-

len, hölzernen Kopfkissens, auf den: sie

schläft, ihre Frisur so schont, daß diese

Prozedur nur alle paar Tage wieder-

holt werden muß, hat die arme Geisha

jeden Tag das Vergnügen, stundenlang

vor der Friseurin stillzusitzen, da die

Frisur bei den Bewegungen des Tan-

zes leidet.

Wenn die angehende Geisha die An-

fangsgründe aller dieser Dinge begriffen

hat, so tritt sie mit zwölf oder dreizehn

Jahren in den Kreis der sogenannten

Maykos, der Tänzerinnen. Es ist ein

Vorurteil anzunehmen, daß die Geishas

Tänzerinnen seien. Nur äußerst selten

wird sich eine wirkliche Geisha herab-

lassen, zu tanzen, sie wird vielmehr nur

singen und musizieren, während sie die

körperliche Arbeit des Tanzes jenen

Maykos, ihren jüngeren Kolleginnen,

überläßt.

Die Mayko unterscheidet sich von der

Geisha durch eine vollkommen andere

Tracht. So zum Beispiel wird der Obi,

der breite japanische Gürtel, nicht wie

bei den Geishas auf dem Rücken zu

einer flachen Schleife gebunden, sondern

über ein dachförmiges Kissen angeord-

net, eine Tracht, die bei weitem nicht

so kleidsam ist wie die der Geisha, da

die kleinen Mädchen dadurch als bucklig

erscheinen.

Sobald sie Mayko geworden, darf

die kleine Künstlerin mit ihren Kame-

radinnen das Teehaus betreten, natür-

lich unter schärfster Bewachung. Eine

Mayko ist ebenso wie eine Geisha ohne

Aufsichtsdame vollkommen undenkbar.

Diese Bewachung erfolgt nicht allein

aus moralischen Gründen, sondern des-

halb, weil eine ausgebildete Mayko oder

Geisha ein erhebliches Kapital darstellt, dessen Gefährdung der Inhaber

der betreffenden Eeishaschule vorbeugen will.

Das „Maykostadium" dauert bis zum achtzehnten Lebensjahr; sobald sie

diese Altersstufe erreicht hat, klettert sie in den viel einfacher gehaltenen

Kimono der Geisha, und dieser Kimono enthält in Form einer auf der

Schulter eingenähten Falte sogar ein Sittenzeugnis, da diese Falte ent-

fernt wird, wenn das Mädchen nicht mehr unbescholten ist. Vom Stand-

punkt des Schönen und Malerischen ist es außerordentlich bedauerlich, daß

in den letzten Jahren eine Bewegung eingesetzt hat, die den Geishas ihre

wunderbaren Kimonos nimmt und sie in die gewöhnliche Gesellschafts-

tracht der japanischen Frau steckt, die dunkel und einförmig gehalten ist.

Bei dieser Gelegenheit einiges über die japanischen Geishakimonos:

Wohl alles, was man in Europa als Geishakimono kauft, ist nichts als Ex-

portware, denn diese europäischen Kimonos sind durchweg bestickt, während

die Tradition der Geisha die gestickten Kimonos verbietet. Die wirklichen

Geishakimonos sind nur bemalt, weshalb sie aber durchaus nicht billiger

sind, im Gegenteil waren die Geishas und Maykos in Japan wegen ihres

Luxus von jeher berüchtigt und sind es heute noch so sehr, daß während

der letzten Anwesenheit des Verfassers die japanische Aufsichtsbehörde,

welcher die Geishahäuser unterstehen, eine Vorschrift erließ, nach welcher

die Geishas nicht mehr als sechshundert Jen, das heißt etwa zwölfhundert