Das Buch für Alle

Heft 5

--rcr-r --r

^o-r ^.Tr-r/e /^-aTree-^/cr^cr^

ierzig Tage Schiffahrt trennen Europa von Australien, und diese Ent¬

fernung ist auch heute noch so groß, daß inan auf unserem Kontinent

von der staunenswerten Entwicklung des zuletzt entdeckten Erdteils so gut

wie nichts weiß. Sehr fern und vergessen steckt in den Köpfen unter altem

Erinnerungsgerümpel dann und wann vielleicht das Zerrbild eines

häßlichen Wilden, der Speer und Bumerang schwingt. Irgendwann hat

man auch etwas von ungeheuren Schaffarmen gehört, und Goldfelder

soll es geben, und einen schrecklichen, schattenlosen Wald ohne Blumen

und Vogelgesang. Da sind ja wohl auch einige Städte, oder was man dort

drüben eben Städte nennt! Und ein hartes und unkultiviertes Leben

haben die Siedler, fern von allen Behaglichkeiten des Daseins! Dann

stockt man. Sehr viel mehr hat man nicht gehört und macht sich aus

diesen Bruchstücken, zu denen allenfalls noch Känguruh und Schnabeltier

kommen, kaum eine richtige Vorstellung. Vierzig Tage Schiffahrt! Das

Durchschnittsinteresse reicht nicht bis zu den Antipoden.

Natürlich ist die Wirklichkeit ganz anders. Die Wilden sind mit freund-

licher Beihilfe des Europäers heute eine armselige Schar von Aussterben-

den, ein Teil von ihnen geht in Lumpen und bettelt. Schnabeltiere und

Känguruhs gibt es wohl noch, aber auch ihr Dasein ist ein anderes, als

man es sich vorstellt. Auch der Busch, der schattenlose Wald, ist noch da,

wenngleich er weder der Blumen noch der Vögel entbehrt. Er ist sogar von

einer wunderbar urwelthaften Stimmung und wahrscheinlich das größte

Urwaldgebiet, das es überhaupt gibt. Aber sonst ist das Leben der jetzt

etwa sechs Millionen Menschen betragenden weißen Australier weit behag-

licher als in Europa. Jeder hat Lebensraum, mehr als genug. Die schönen

Städte, vor allem die des Westens

und Südens, sind blumenreich,

sauber, mit allen Bequemlichkeiten,

die man sich nur wünschen kann,

unter einem hellsonnigen Himmel,

warm, aber nicht heiß, kühl, aber

nicht kalt. In Gärten schenkt der

Boden herrliche Früchte, auf end¬

losen Feldern gilbt schwerähriger

Weizen. Die Tierzucht bringt hun¬

derttausende riesige Schafe, schwere

Rinder, kräftige Pferde hervor. Und

den Menschen ist eine Lebensfreude

eigen, die mit der mürrischen Bla¬

siertheit und der nervösen Hast stän¬

digen Uberfordertseins in Europa

nichts, aber auch gar nichts zu

tun hat.

So haben sich die Australier denn

auch eine große Bahn gebaut, die

d en W e st en mit d em O st en v erbind et.

Die Alten kannten sieben Welt¬

wunder, aber hätten sie diese Trans¬

australische Bahn gesehen, sie hätten

sicher noch eines dazugezählt. Auch

unter den Verhältnissen der Gegen¬

wart bedeutet die Errichtung dieser

Bahnstrecke und der ganze Betrieb

dort etwas außergewöhnlich Tüch¬

tiges, denn die Lösung technischer

und sonstiger Schwierigkeiten über¬

trifft alles, was sonst ein Bahnbau

zu überwinden hat. Schon die Ent¬

fernung ist außerordentlich. Fünf¬

tausendvierhundert Kilometer liegen

zwischenPerth, dem westlichsten, und

Sydney, dem östlichsten Punkt. Das

ist mehr, als wenn man in Europa

von Konstantinopel nach Lissabon,

oder von Stockholm nach Palermo

fährt. Die ganze Reise beträgt denn

auch bei einer durchschnittlichen Ge¬

schwindigkeit von hundert Kilometer

pro Stunde fünfeinhalb Tage und

fünf Nächte, läßt sich also nur mit den paar ganz großen amerikanischen

Kontinentaldurchquerungen vergleichen. Freilich ist sie auch ebenso teuer

wie jene, wie denn überhaupt die Kostspieligkeit der Lebensführung dem

bekannten Engel mit dem Flammenschwerte gleicht, der vor den Toren

auch des australischen Paradieses steht und es gegen unberufene Ein-

dringlinge verteidigt.

Jenseits der Zahlungsgrenze allerdings erwarten den Besucher in

Europa ungewöhnliche Annehmlichkeiten des Reisens und so viele Be-

quemlichkeiten und sinnvolle Vorsorge für seine Behaglichkeit, daß es sich

wohl lohnt, davon zu erzählen. Wir, die wir wohl als die ersten deutschen

Gelehrten nach dem Kriege ganz Australien durchquerten, meinen, daß

das alte und so oft durch seine eigenen Überlieferungen behinderte Europa

sich ein Vorbild nehmen könnte an dieser Zweckmäßigkeit der Erleichterung

unabänderlicher Strapazen, ausgehend von der Überzeugung, daß die

Bahn zum Wohle der Reisenden da sei — aber nicht umgekehrt, wobei

die Gegenbeispiele gewiß nicht nur auf deutschem Boden zu finden sind.

Jeder Zug der Transaustralischen Bahn führt nur erste und zweite Klasse.

Das bedingt eine gewisse vorteilhafte Einheitlichkeit in den Wünschen

der Reisenden. Jeder Wagen besitzt seinen eigenen Schaffner, der nur

die Aufgabe hat, den Reisenden das Leben so angenehm wie möglich zu

machen. Er säubert die Abteile, er bringt große Papierdüten für die Hüte,

damit sie nicht unter Verstaubung leiden, er verwandelt die breiten Sitz-

polster abends in ein behagliches, sauberes Bett. Unter seiner Obhut steht

der kleine, mit Segeltuch bezogene, öfters auch festeingebaute Wassertank,

über den jeder Wagen verfügt und aus dem man Trinkwasser während

der Fahrt haben kann, soviel man

will, weil der Vorrat an jeder

Haltestelle, direkt aus unterirdi-

schen Behältern ergänzt werden

kann. Er klappt die eisernen Deckel

auf und zu, die nach jedem Aus-

und Einsteigen über die Stufen

gelegt werden, damit die Platt-

form mehr Raum für Ausschau-

haltende bietet. Um sieben Uhr mor-

gens geht er von Abteil zu Abteil

mit dem sogenannten „surl^ tsu",

einer Tasse Milchtee mit ein oder

zw eiw eiß en Buttertoastschnitten, die

ein Engländer um keinen Preis vor

dem Lunch vermissen will. Wenn

man es wünscht, bringt er Früchte,

Limonade (die ganze Drnnsuustru-

linn Kuilnm^ wird ausschließlich

prohibitiv geführt, was bei ihrer

starken Besetzung nur ein Vorteil

ist), Zeitschriften, sogar naturwissen-

schaftliche Führer und Romane. Das

alles kann man verhältnismäßig

billig bei ihm kaufen, während er

selbst sich durchaus ohne Trinkgeld

bemüht, wie denn ganz Australien,

vielleicht Sydney ausgenommen,

ein Land ist, das so wenig Verständ-

nis für Trinkgeld besitzt, daß es fast

nirgends angenommen wird. In

einen: Fall kam uns die Kellnerin

eines Parkrestaurants sogar nachge-

laufen und brachte es, als sie es auf

dem Tische liegend fand, zurück mit

den Worten: „Sie haben Ihr Geld

vergessen!"

Die Speisewagen sind länger und

breiter als die in Deutschland üb-

lichen, denn der weiße Australier ist

häufig hochgewachsen und liebt es,

bequem zu sitzen. Da man mit seinem

Billett auch die Karten für Mahl-

zeiten und Schlafgelegenheit be-

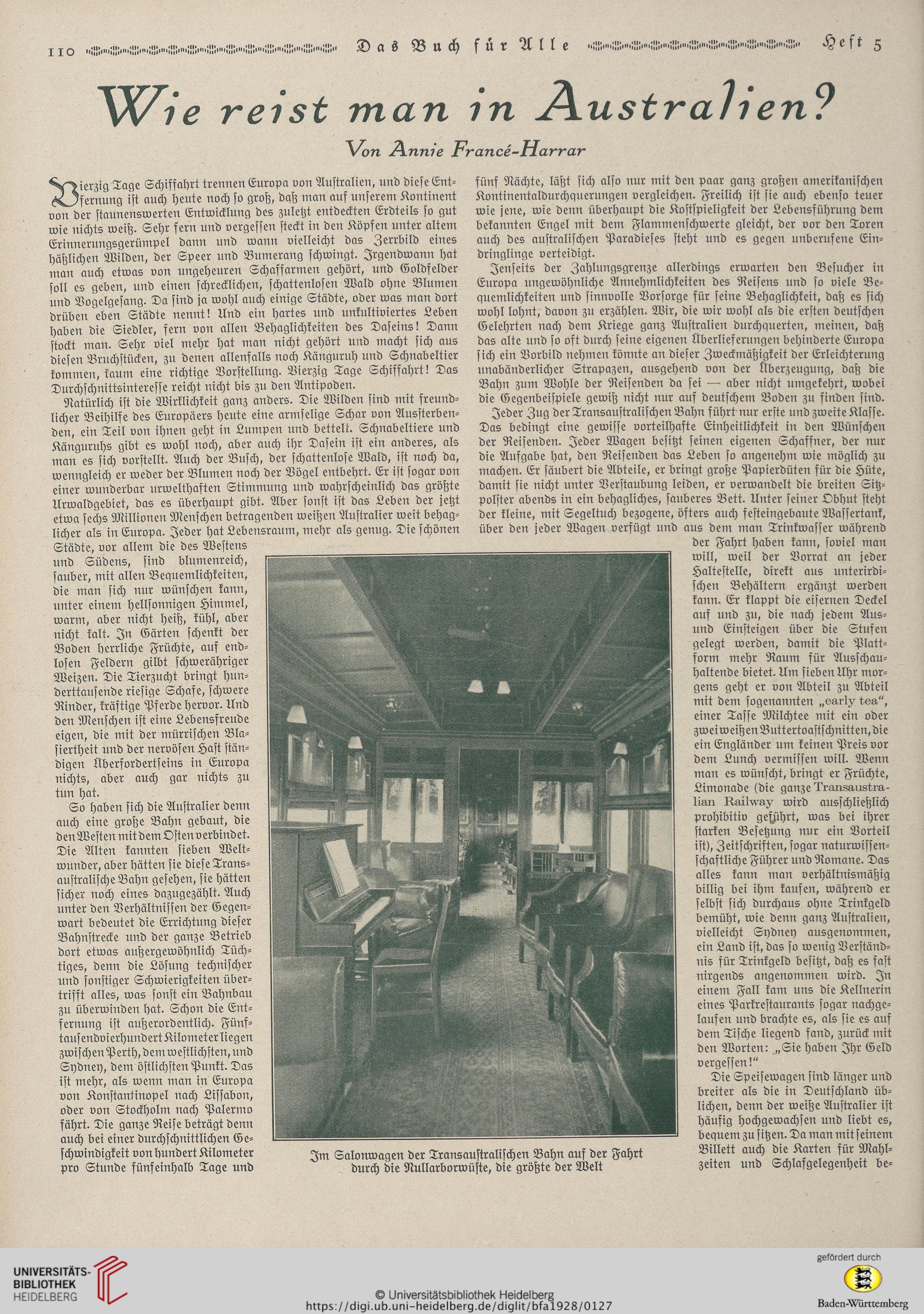

Jm Salonwagen der Transauftralischen Bahn auf der Fahrt

durch die Nullarborwüste, die größte der Welt