Heft 5

Ium Lsbul-tztÄg ^smiuc^ VO2 Kl6i5t5/Vo2 ^2^13 Zc^os^fs!^

eutschland ist reich an gewaltigen Geistmenschen, die in ihren

Schöpfungen der Nation und darüber hinaus der Welt bedeutenden

Gewinn brachten. Und seit dem Kriege betont unser Volt stärker die

Würdigung seiner Großen im Geiste. Das ist notwendig und unausbleib-

lich. Denn es ist das Anzeichen innerer Sammlung und Selbstbesinnung.

Wenn auch die Wirkung des stärkeren Eingehens auf die Persönlichkeit

des Schöpfers und sein Werk vielfach kaum tiefer geht und die Massen

des Volkes nicht erfaßt, wertvoll bleibt die Beschäftigung und die Würdi-

gung in sichtbarer Form doch und

hinterläßt bleibende Spuren.

Das Jahr Ludwig van Beethovens

ist auch das Jahr Heinrich von Kleists.

Das hundertste Todesjahr des gewal¬

tigen Tonsetzers deutscher Prägung ist

zugleich das hundertfünfzigste Geburts¬

jahr des märkischen Poeten, den die

literarische Forschung zum nationalen

Dichter gestempelt hat. Kann sich Kleists

Werk auch nicht mit den ewigkeitsnahen

Schöpfungen Beethovensmessen, so tra¬

gen seine Dramen, Novellen und Prosa¬

werke doch das Merkmal des Genies

und urdeutschen Wesens mit allen Vor¬

zügen und Schattenseiten unserer Art.

Kleists Persönlichkeit und Schaffen

zeigen die düstere Seite menschlicher

Natur. Das Hochpathetische, der strenge

Ernst, ja die Unerbittlichkeit künstle¬

rischen Schaffens prägt sich in fast allen

Dichtungen des unglücklichen Großen

aus. Es liegt über seinen Dramen und

Novellen der Schatten, die große Weh¬

mut, die dieses unstete, unausgelebte

Leben des meteorischen Glühers be¬

gleitete. Goethes wunderbare heitere

Ruhe, die vollendete Ausgeglichenheit

seiner Dichtungen stehen einzigartig da.

Kleist, Beethoven und die Schar der

genialen Düsteren litten hart unter

ihrem Los: „zu sagen, was ich leide".

Und die reine Menschlichkeit, die ihre

Werke atmen, lassen nicht erkennen, wie

teuer, wie mit Herzblut erkauft die

Schöpfung jedes Künstlerwerkes war.

Uber das Leben Heinrich von Kleists

und über seine problematische Kunst

wurde viel, zuviel geschrieben. Seine

Persönlichkeit und sein Werk beschäf-

tigen seit einem Menschenalter die Arzte, Psychologen, Biographen und

die lebenden Künstler immer stärker. Denn unser Wissen über Kleists

Leben ist lückenhaft, die Einblicke in seine Schaffenswerkstatt sind spärlich

und stark ausdeutbar. Neben der gewaltigen, mühsam gebändigten Leiden-

schaft, die seine Werke atmen, und neben der höchst sinnfälligen, für da-

maligen Geschmack der Zeit unerhört realistischen Form der Darstellung

fesselt die Kenner und auch das unverbildete Gemüt des Lesers dieses

Dichters überaus persönliche Einstellung zu den großen, ungeklärten

Fragen des Lebens. Kleist selbst ist bis in seine letzten geklärteren Lebens-

jahre die Verkörperung des Jchtums, des Subjektivismus, der alles auf

sich bezieht und auf seine Weise sich damit abzufinden sucht. Die Nach-

kriegszeit legt daneben erhöhten Wert auf die preußisch-nationale Note,

die seine späteren Lebenswerke unter dem Drange seiner Zeit kennzeichnen.

Die betont vaterländischen Kreise, die mit ihrem Fühlen noch in der

kaiserlichen Zeit stehen, beanspruchen Kleist als ihren Programmdichter,

ohne damit den ganzen Kleist zu erfassen. Denn dieser gehört zum größeren

Teile zeitloser, völkisch nicht gebundener Region der Dichtkunst an. Ins

Bewußtsein der Nation ist nur seine „Hermannsschlacht", sein „Prinz

von Homburg" und das duftige Ritterschauspiel „Das Käthchen von

Heilbronn" eingegangen. Es gehört zum eisernen Bestandteil der deutschen

Schulliteratur. Schon sein „Zerbrochener Krug", der neben Lessings

„Minna von Barnhelm" und weit über Gustav Freytags „Journalisten"

hinaus die schmale Gattung der klassischen deutschen Lustspiele bereichert,

ist der deutschen Schulklassikerliteratur weniger vertraut, weil er als zu

derb vom erzieherischen Gesichtspunkt beanstandet wird. Auch haftet ihm

seit dem Durchfall auf der Weimarer Bühne unter Goethes Leitung der

Makel der bühnenmäßigen Unvollkommenheit an; natürlich mit Unrecht.

Was weiß aber die Mehrzahl der gebil-

deten Deutschen vom „Amphitryon",

vom „Robert Guiskard", diesem unge-

heuersten Fragment der dramatischen

Weltliteratur, oder gar von der „Pen-

thesilea"? Und doch sind diese echtester

Kleist. Sie geben unmittelbarere, we-

sentlichere Aufschlüsse von Kleists ge-

walttätiger, titanischer Art, Konflikte zu

türmen und rasende Leidenschaft spöt-

tisch oder pathetisch auszutoben.

Zwar setzen sich die Bühnen seit der

Jahrhundertwende gerade für diese

Dramen stärker ein. Es besteht eine

sehr rührige Kleist-Gesellschaft, unter

starker Förderung des früheren Kaisers

WilhelmII., der in Kleists Anerkennung

eine traditionelle Wiedergutmachungs-

pflicht des preußischen Königshauses

sah; aber all das vermag kaum, dieses

rat- und rastlose Genie dem Herzen

seines Volkes näher zu bringen. Kleist

bleibt einsam abseits stehen, oft miß-

deutet, einseitig ausgelegt, eher ver-

wirrend und bedrückend als befreiend

und erhebend. Doch tief erschütternd.

Die klassische Forderung des griechischen

Denkers und Dichters Aristoteles, durch

Furcht und Mitleid zu wirken, über-

trägt sich mehr auf Kleist selbst als auf

sein Werk. Denn sein Leben, schwer

erfaßbar in seinen inneren und äußeren

Zusammenhängen, tritt vor den Freund

hoher Dichtung und menschlichen Leids

als die größte Tragödie hin. Was wir

von seinem äußeren Lebensgang und

seinen inneren Wandlungen wissen,

bietet ein so bewegtes, handlungs-

strotzendes Bild, daß es den Stoff zu

einem großen deutschen Drama, einem

Schicksalsroman mächtigen Ausmaßes gäbe. An Versuchen hat es nicht

gefehlt. Das Kleistjahr 1927 wird die deutsche Literatur um weitere Dich-

tungen über Kleist bereichern. Doch tragen sie den Keim der Halbheit

und Unfruchtbarkeit in sich. Nur dem kongenialen Dichter wird sich der

spröde Stoff dieses verworrenen und schicksalhaften Lebens treffend formen.

Er muß den Deutschen noch kommen. Auch dann wird der Roman oder

das Drama „Kleist" dem unbefangenen Kunstfreunde, also der Mehrzahl

deutscher Leser und Zuhörer, stets fremd und bedrückend bleiben. Zu

kompliziert, zu rätselhaft ging dieses Leben eines unglücklichen Genies hin.

Ein Unstern hat stets über Kleist gewaltet. Man kann es nicht anders

bezeichnen, wenn man die tragischen Wendungen verfolgt, die jeder

mutige Anlauf dieses melancholischen Lebens zu bürgerlicher Einordnung

und Festigung der äußeren Lebensbedingungen nahm. Er sollte tatsächlich

nicht hochkommen, so redlich er sich bemühte.

Der Enkel altpreußischer Offiziers- und märkischer Adelsgeschlechter,

von sehr bürgerlich denkenden Eltern stammend und unter völlig bürger-

lich erzogene Geschwister wie ein weißer Rabe gesetzt, wirft mit dreiund-

zwanzig Jahren den Offiziersberuf hin, geht auf Reisen, um die große

Welt zu sehen, vergräbt sich in die Einsamkeit einer kleinen schweizerischen

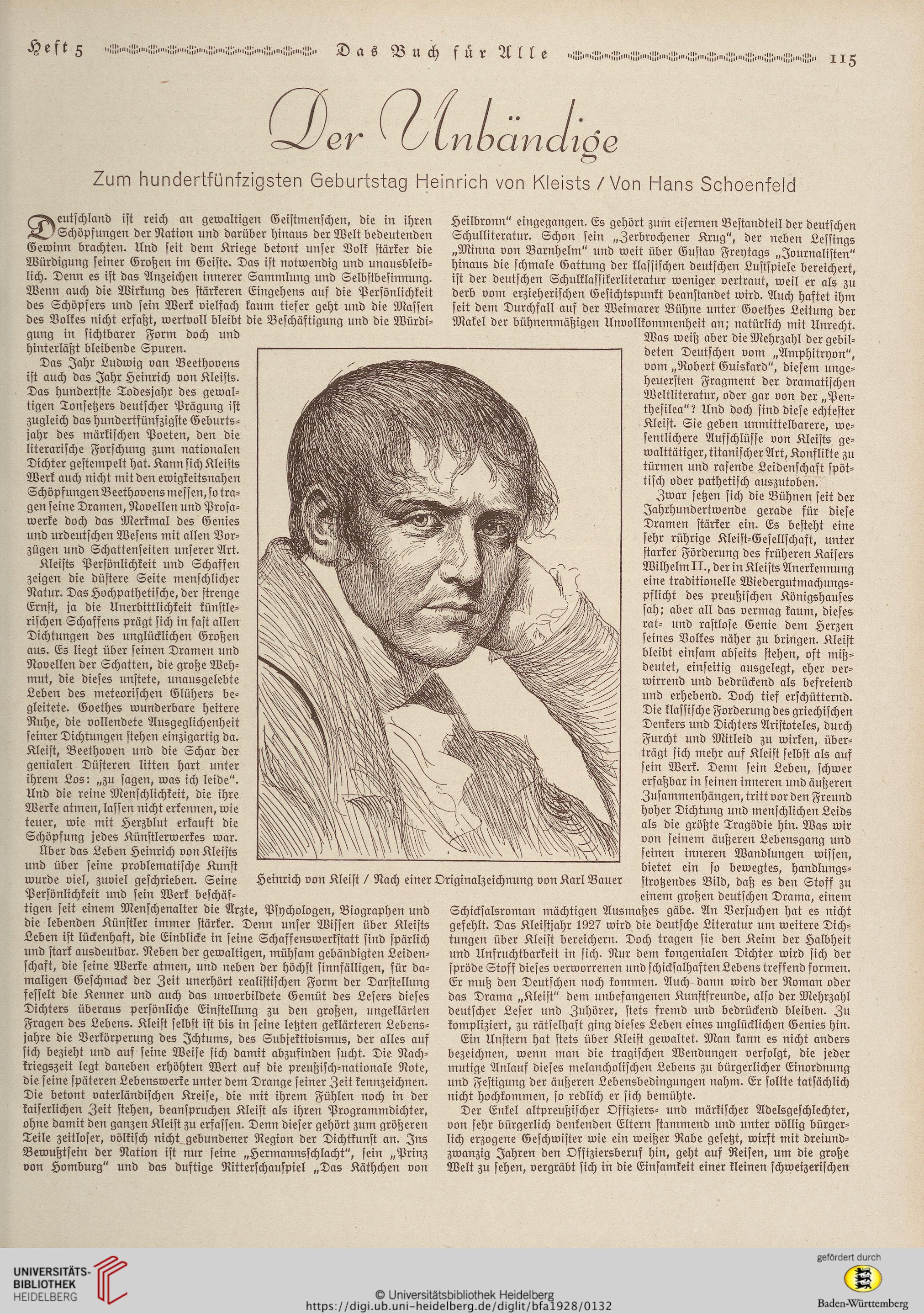

Heinrich von Kleist / Nach einer Originalzeichnung von Karl Bauer

Ium Lsbul-tztÄg ^smiuc^ VO2 Kl6i5t5/Vo2 ^2^13 Zc^os^fs!^

eutschland ist reich an gewaltigen Geistmenschen, die in ihren

Schöpfungen der Nation und darüber hinaus der Welt bedeutenden

Gewinn brachten. Und seit dem Kriege betont unser Volt stärker die

Würdigung seiner Großen im Geiste. Das ist notwendig und unausbleib-

lich. Denn es ist das Anzeichen innerer Sammlung und Selbstbesinnung.

Wenn auch die Wirkung des stärkeren Eingehens auf die Persönlichkeit

des Schöpfers und sein Werk vielfach kaum tiefer geht und die Massen

des Volkes nicht erfaßt, wertvoll bleibt die Beschäftigung und die Würdi-

gung in sichtbarer Form doch und

hinterläßt bleibende Spuren.

Das Jahr Ludwig van Beethovens

ist auch das Jahr Heinrich von Kleists.

Das hundertste Todesjahr des gewal¬

tigen Tonsetzers deutscher Prägung ist

zugleich das hundertfünfzigste Geburts¬

jahr des märkischen Poeten, den die

literarische Forschung zum nationalen

Dichter gestempelt hat. Kann sich Kleists

Werk auch nicht mit den ewigkeitsnahen

Schöpfungen Beethovensmessen, so tra¬

gen seine Dramen, Novellen und Prosa¬

werke doch das Merkmal des Genies

und urdeutschen Wesens mit allen Vor¬

zügen und Schattenseiten unserer Art.

Kleists Persönlichkeit und Schaffen

zeigen die düstere Seite menschlicher

Natur. Das Hochpathetische, der strenge

Ernst, ja die Unerbittlichkeit künstle¬

rischen Schaffens prägt sich in fast allen

Dichtungen des unglücklichen Großen

aus. Es liegt über seinen Dramen und

Novellen der Schatten, die große Weh¬

mut, die dieses unstete, unausgelebte

Leben des meteorischen Glühers be¬

gleitete. Goethes wunderbare heitere

Ruhe, die vollendete Ausgeglichenheit

seiner Dichtungen stehen einzigartig da.

Kleist, Beethoven und die Schar der

genialen Düsteren litten hart unter

ihrem Los: „zu sagen, was ich leide".

Und die reine Menschlichkeit, die ihre

Werke atmen, lassen nicht erkennen, wie

teuer, wie mit Herzblut erkauft die

Schöpfung jedes Künstlerwerkes war.

Uber das Leben Heinrich von Kleists

und über seine problematische Kunst

wurde viel, zuviel geschrieben. Seine

Persönlichkeit und sein Werk beschäf-

tigen seit einem Menschenalter die Arzte, Psychologen, Biographen und

die lebenden Künstler immer stärker. Denn unser Wissen über Kleists

Leben ist lückenhaft, die Einblicke in seine Schaffenswerkstatt sind spärlich

und stark ausdeutbar. Neben der gewaltigen, mühsam gebändigten Leiden-

schaft, die seine Werke atmen, und neben der höchst sinnfälligen, für da-

maligen Geschmack der Zeit unerhört realistischen Form der Darstellung

fesselt die Kenner und auch das unverbildete Gemüt des Lesers dieses

Dichters überaus persönliche Einstellung zu den großen, ungeklärten

Fragen des Lebens. Kleist selbst ist bis in seine letzten geklärteren Lebens-

jahre die Verkörperung des Jchtums, des Subjektivismus, der alles auf

sich bezieht und auf seine Weise sich damit abzufinden sucht. Die Nach-

kriegszeit legt daneben erhöhten Wert auf die preußisch-nationale Note,

die seine späteren Lebenswerke unter dem Drange seiner Zeit kennzeichnen.

Die betont vaterländischen Kreise, die mit ihrem Fühlen noch in der

kaiserlichen Zeit stehen, beanspruchen Kleist als ihren Programmdichter,

ohne damit den ganzen Kleist zu erfassen. Denn dieser gehört zum größeren

Teile zeitloser, völkisch nicht gebundener Region der Dichtkunst an. Ins

Bewußtsein der Nation ist nur seine „Hermannsschlacht", sein „Prinz

von Homburg" und das duftige Ritterschauspiel „Das Käthchen von

Heilbronn" eingegangen. Es gehört zum eisernen Bestandteil der deutschen

Schulliteratur. Schon sein „Zerbrochener Krug", der neben Lessings

„Minna von Barnhelm" und weit über Gustav Freytags „Journalisten"

hinaus die schmale Gattung der klassischen deutschen Lustspiele bereichert,

ist der deutschen Schulklassikerliteratur weniger vertraut, weil er als zu

derb vom erzieherischen Gesichtspunkt beanstandet wird. Auch haftet ihm

seit dem Durchfall auf der Weimarer Bühne unter Goethes Leitung der

Makel der bühnenmäßigen Unvollkommenheit an; natürlich mit Unrecht.

Was weiß aber die Mehrzahl der gebil-

deten Deutschen vom „Amphitryon",

vom „Robert Guiskard", diesem unge-

heuersten Fragment der dramatischen

Weltliteratur, oder gar von der „Pen-

thesilea"? Und doch sind diese echtester

Kleist. Sie geben unmittelbarere, we-

sentlichere Aufschlüsse von Kleists ge-

walttätiger, titanischer Art, Konflikte zu

türmen und rasende Leidenschaft spöt-

tisch oder pathetisch auszutoben.

Zwar setzen sich die Bühnen seit der

Jahrhundertwende gerade für diese

Dramen stärker ein. Es besteht eine

sehr rührige Kleist-Gesellschaft, unter

starker Förderung des früheren Kaisers

WilhelmII., der in Kleists Anerkennung

eine traditionelle Wiedergutmachungs-

pflicht des preußischen Königshauses

sah; aber all das vermag kaum, dieses

rat- und rastlose Genie dem Herzen

seines Volkes näher zu bringen. Kleist

bleibt einsam abseits stehen, oft miß-

deutet, einseitig ausgelegt, eher ver-

wirrend und bedrückend als befreiend

und erhebend. Doch tief erschütternd.

Die klassische Forderung des griechischen

Denkers und Dichters Aristoteles, durch

Furcht und Mitleid zu wirken, über-

trägt sich mehr auf Kleist selbst als auf

sein Werk. Denn sein Leben, schwer

erfaßbar in seinen inneren und äußeren

Zusammenhängen, tritt vor den Freund

hoher Dichtung und menschlichen Leids

als die größte Tragödie hin. Was wir

von seinem äußeren Lebensgang und

seinen inneren Wandlungen wissen,

bietet ein so bewegtes, handlungs-

strotzendes Bild, daß es den Stoff zu

einem großen deutschen Drama, einem

Schicksalsroman mächtigen Ausmaßes gäbe. An Versuchen hat es nicht

gefehlt. Das Kleistjahr 1927 wird die deutsche Literatur um weitere Dich-

tungen über Kleist bereichern. Doch tragen sie den Keim der Halbheit

und Unfruchtbarkeit in sich. Nur dem kongenialen Dichter wird sich der

spröde Stoff dieses verworrenen und schicksalhaften Lebens treffend formen.

Er muß den Deutschen noch kommen. Auch dann wird der Roman oder

das Drama „Kleist" dem unbefangenen Kunstfreunde, also der Mehrzahl

deutscher Leser und Zuhörer, stets fremd und bedrückend bleiben. Zu

kompliziert, zu rätselhaft ging dieses Leben eines unglücklichen Genies hin.

Ein Unstern hat stets über Kleist gewaltet. Man kann es nicht anders

bezeichnen, wenn man die tragischen Wendungen verfolgt, die jeder

mutige Anlauf dieses melancholischen Lebens zu bürgerlicher Einordnung

und Festigung der äußeren Lebensbedingungen nahm. Er sollte tatsächlich

nicht hochkommen, so redlich er sich bemühte.

Der Enkel altpreußischer Offiziers- und märkischer Adelsgeschlechter,

von sehr bürgerlich denkenden Eltern stammend und unter völlig bürger-

lich erzogene Geschwister wie ein weißer Rabe gesetzt, wirft mit dreiund-

zwanzig Jahren den Offiziersberuf hin, geht auf Reisen, um die große

Welt zu sehen, vergräbt sich in die Einsamkeit einer kleinen schweizerischen

Heinrich von Kleist / Nach einer Originalzeichnung von Karl Bauer