Erdgeschoß von rund 4,30 m lichter Höhe sind beiderseits der Treppenhäuser Wohn- und

Schlafzimmer mit Nebenkammern sowie andere Räume ohne nähere Angabe des Verwen-

dungszweckes verzeichnet. Baldachine vor den beiden seitlich der Mittellinie angelegten

Eingängen sind nicht eingetragen. Im rund 4,80 m i. L. hohen Obergeschoß wollte der Bau-

herr die Gesellschaftsräume einschließlich eines Festsaales untergebracht haben, diesen aber

nicht mehr, wie im Vorentwurf, in der Hausmitte, sondern im Westteil, wo er auch über der

gleichen Grundfläche mit rund 9,3X20,0 = etwa 190 qm liegt, damals aber nur Stock-

werkshöhe erreichte. Neu ist in den Ausführungszeichnungen die Anordnung von Eck-

Erkern im Obergeschoß. Hinter den Haupttreppen erkennt man Nebenstiegen.

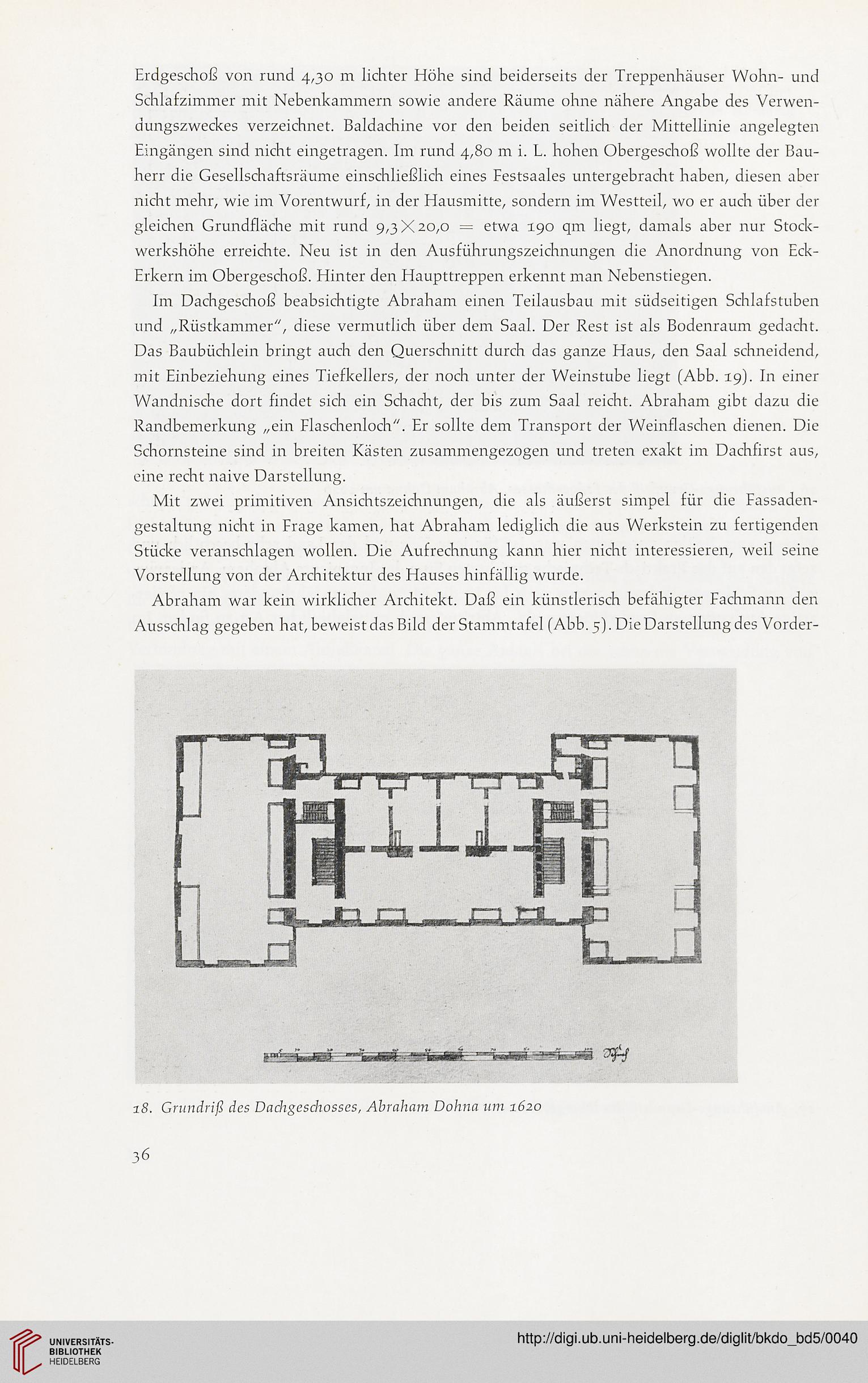

Im Dachgeschoß beabsichtigte Abraham einen Teilausbau mit südseitigen Schlafstuben

und „Rüstkammer", diese vermutlich über dem Saal. Der Rest ist als Bodenraum gedacht.

Das Baubüchlein bringt auch den Querschnitt durch das ganze Haus, den Saal schneidend,

mit Einbeziehung eines Tiefkellers, der noch unter der Weinstube liegt (Abb. 19). In einer

Wandnische dort findet sich ein Schacht, der bis zum Saal reicht. Abraham gibt dazu die

Randbemerkung „ein Flaschenloch". Er sollte dem Transport der Weinflaschen dienen. Die

Schornsteine sind in breiten Kästen zusammengezogen und treten exakt im Dachfirst aus,

eine recht naive Darstellung.

Mit zwei primitiven Ansichtszeichnungen, die als äußerst simpel für die Fassaden-

gestaltung nicht in Frage kamen, hat Abraham lediglich die aus Werkstein zu fertigenden

Stücke veranschlagen wollen. Die Aufrechnung kann hier nicht interessieren, weil seine

Vorstellung von der Architektur des Hauses hinfällig wurde.

Abraham war kein wirklicher Architekt. Daß ein künstlerisch befähigter Fachmann den

Ausschlag gegeben hat, beweist das Bild der Stammtafel (Abb. 5). Die Darstellung des Vorher-

ig. Grundriß des Dachgeschosses, Abraham Dohna nm 1620

36

Schlafzimmer mit Nebenkammern sowie andere Räume ohne nähere Angabe des Verwen-

dungszweckes verzeichnet. Baldachine vor den beiden seitlich der Mittellinie angelegten

Eingängen sind nicht eingetragen. Im rund 4,80 m i. L. hohen Obergeschoß wollte der Bau-

herr die Gesellschaftsräume einschließlich eines Festsaales untergebracht haben, diesen aber

nicht mehr, wie im Vorentwurf, in der Hausmitte, sondern im Westteil, wo er auch über der

gleichen Grundfläche mit rund 9,3X20,0 = etwa 190 qm liegt, damals aber nur Stock-

werkshöhe erreichte. Neu ist in den Ausführungszeichnungen die Anordnung von Eck-

Erkern im Obergeschoß. Hinter den Haupttreppen erkennt man Nebenstiegen.

Im Dachgeschoß beabsichtigte Abraham einen Teilausbau mit südseitigen Schlafstuben

und „Rüstkammer", diese vermutlich über dem Saal. Der Rest ist als Bodenraum gedacht.

Das Baubüchlein bringt auch den Querschnitt durch das ganze Haus, den Saal schneidend,

mit Einbeziehung eines Tiefkellers, der noch unter der Weinstube liegt (Abb. 19). In einer

Wandnische dort findet sich ein Schacht, der bis zum Saal reicht. Abraham gibt dazu die

Randbemerkung „ein Flaschenloch". Er sollte dem Transport der Weinflaschen dienen. Die

Schornsteine sind in breiten Kästen zusammengezogen und treten exakt im Dachfirst aus,

eine recht naive Darstellung.

Mit zwei primitiven Ansichtszeichnungen, die als äußerst simpel für die Fassaden-

gestaltung nicht in Frage kamen, hat Abraham lediglich die aus Werkstein zu fertigenden

Stücke veranschlagen wollen. Die Aufrechnung kann hier nicht interessieren, weil seine

Vorstellung von der Architektur des Hauses hinfällig wurde.

Abraham war kein wirklicher Architekt. Daß ein künstlerisch befähigter Fachmann den

Ausschlag gegeben hat, beweist das Bild der Stammtafel (Abb. 5). Die Darstellung des Vorher-

ig. Grundriß des Dachgeschosses, Abraham Dohna nm 1620

36