verbergen will, sind anscheinend mit plastischen Emblemen geziert gewesen. Beiderseits

dieses absonderlichen Bauteils führten wenige Stufen auf die Terrasse. Im Erdgeschoß-

grundriß des „Baubüchlein" ist die zweiläufige Treppe zwischen dieser und dem Pavillon

eingezeichnet (Abb. 16). Um diese Lage zu erreichen, ist er weiter vorgezogen, womit der

Aufbau noch mehr aus dem Rahmen fällt. An sich war die Anordnung von Eingängen zum

Kellergeschoß unmittelbar von außen her zu jener Zeit nicht ungewöhnlich.

Die beiden Baldachine in den inneren Winkeln der H-Schenkel werden als Wetterschutz

für die Haustüren gedacht sein. Es liegt die Vermutung nahe, daß sie in der kalten Jahres-

zeit durch eine passende Vorkehrung geschlossen werden konnten. Sonst würde der Zweck

des kleinen Fensters im Wandteil über den Säulen nicht erklärlich sein. Es galt wohl als

Oberlicht, wenn etwa Strohmatten innen vorgehängt wurden, deren Ankauf in den Wirt-

schaftsrechnungen nachgewiesen ist, oder Verbretterungen bzw. andere Maßnahmen dazu

dienten. Durch die Baldachine im offenen Zustande sind in dem Stammtafelbild portal-

ähnliche Umrahmungen der Haustüren erkennbar. Wenn die Säulen aus Holz bestanden,

sollte man annehmen, daß auch der auf ihnen ruhende Wandteil daraus gefertigt war.

Die Verzahnung seiner Außenkanten allerdings und die um das Fenster herum bedeutete

dann keine materialgerechte Zier. Massiv dagegen ist von vornherein die Herrichtung der

Eck-Erker gewesen. Sie sitzen über rechteckigem Grundriß auf lebhaft profilierten Konsolen,

die von der Kante des Hauses durchschnitten werden, und übernehmen oben das Haupt-

gesims des Schlosses, es so um die Ecke herumführend. Als Krönung aufgesetzt ist eine

undefinierbare Dekoration, vielleicht ein kleiner Schweifgiebel, jedenfalls eine kurvig ein-

gefaßte Endigung. Die Giebel und Zwerchhäuser sind durch Gesimse in drei Zonen geteilt.

In der unteren sind zwei, in der mittleren ist ein Fenster angeordnet. Ganz oben zeigt sich

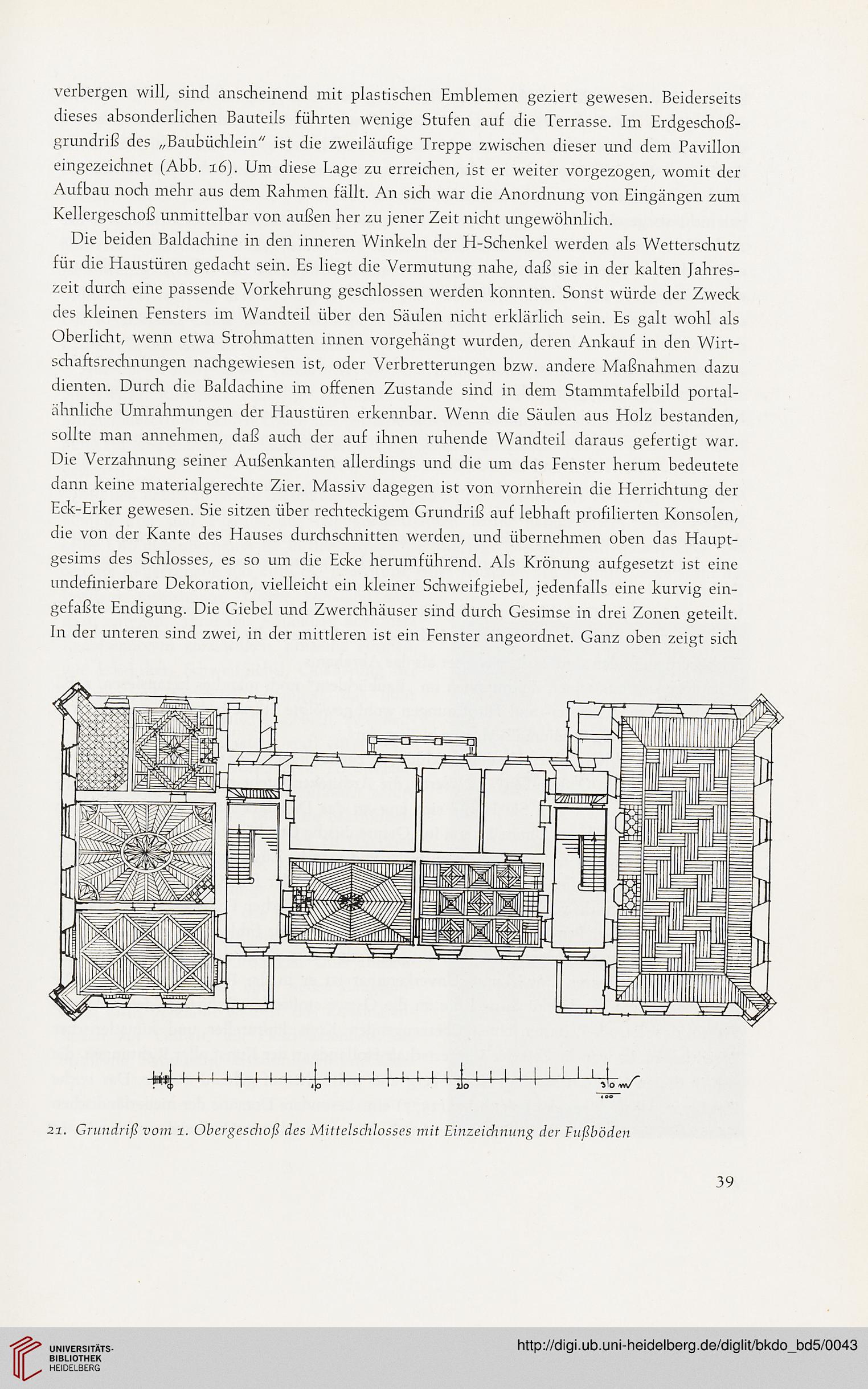

21. Grundriß vom 1. Obergeschoß des Mittelschlosses mit Einzeichnung der Fußböden

39

dieses absonderlichen Bauteils führten wenige Stufen auf die Terrasse. Im Erdgeschoß-

grundriß des „Baubüchlein" ist die zweiläufige Treppe zwischen dieser und dem Pavillon

eingezeichnet (Abb. 16). Um diese Lage zu erreichen, ist er weiter vorgezogen, womit der

Aufbau noch mehr aus dem Rahmen fällt. An sich war die Anordnung von Eingängen zum

Kellergeschoß unmittelbar von außen her zu jener Zeit nicht ungewöhnlich.

Die beiden Baldachine in den inneren Winkeln der H-Schenkel werden als Wetterschutz

für die Haustüren gedacht sein. Es liegt die Vermutung nahe, daß sie in der kalten Jahres-

zeit durch eine passende Vorkehrung geschlossen werden konnten. Sonst würde der Zweck

des kleinen Fensters im Wandteil über den Säulen nicht erklärlich sein. Es galt wohl als

Oberlicht, wenn etwa Strohmatten innen vorgehängt wurden, deren Ankauf in den Wirt-

schaftsrechnungen nachgewiesen ist, oder Verbretterungen bzw. andere Maßnahmen dazu

dienten. Durch die Baldachine im offenen Zustande sind in dem Stammtafelbild portal-

ähnliche Umrahmungen der Haustüren erkennbar. Wenn die Säulen aus Holz bestanden,

sollte man annehmen, daß auch der auf ihnen ruhende Wandteil daraus gefertigt war.

Die Verzahnung seiner Außenkanten allerdings und die um das Fenster herum bedeutete

dann keine materialgerechte Zier. Massiv dagegen ist von vornherein die Herrichtung der

Eck-Erker gewesen. Sie sitzen über rechteckigem Grundriß auf lebhaft profilierten Konsolen,

die von der Kante des Hauses durchschnitten werden, und übernehmen oben das Haupt-

gesims des Schlosses, es so um die Ecke herumführend. Als Krönung aufgesetzt ist eine

undefinierbare Dekoration, vielleicht ein kleiner Schweifgiebel, jedenfalls eine kurvig ein-

gefaßte Endigung. Die Giebel und Zwerchhäuser sind durch Gesimse in drei Zonen geteilt.

In der unteren sind zwei, in der mittleren ist ein Fenster angeordnet. Ganz oben zeigt sich

21. Grundriß vom 1. Obergeschoß des Mittelschlosses mit Einzeichnung der Fußböden

39