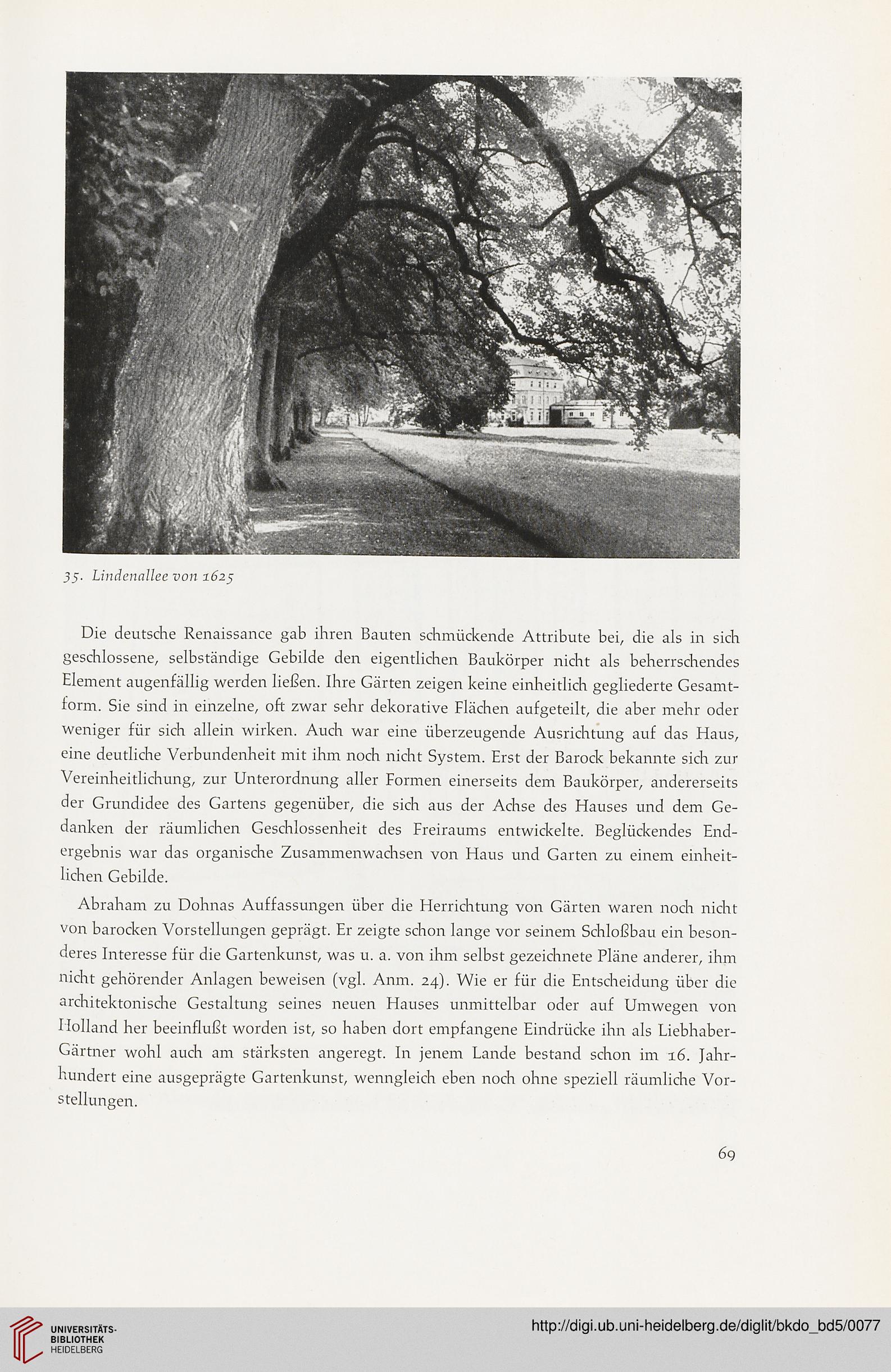

35- Lindenallee von 1625

Die deutsche Renaissance gab ihren Bauten schmückende Attribute bei, die als in sich

geschlossene, selbständige Gebilde den eigentlichen Baukörper nicht als beherrschendes

Element augenfällig werden ließen. Ihre Gärten zeigen keine einheitlich gegliederte Gesamt-

form. Sie sind in einzelne, oft zwar sehr dekorative Flächen aufgeteilt, die aber mehr oder

weniger für sich allein wirken. Auch war eine überzeugende Ausrichtung auf das Haus,

eine deutliche Verbundenheit mit ihm noch nicht System. Erst der Barock bekannte sich zur

Vereinheitlichung, zur Unterordnung aller Formen einerseits dem Baukörper, andererseits

der Grundidee des Gartens gegenüber, die sich aus der Achse des Hauses und dem Ge-

danken der räumlichen Geschlossenheit des Freiraums entwickelte. Beglückendes End-

ergebnis war das organische Zusammenwachsen von Haus und Garten zu einem einheit-

lichen Gebilde.

Abraham zu Dohnas Auffassungen über die Herrichtung von Gärten waren noch nicht

von barocken Vorstellungen geprägt. Er zeigte schon lange vor seinem Schloßbau ein beson-

deres Interesse für die Gartenkunst, was u. a. von ihm selbst gezeichnete Pläne anderer, ihm

nicht gehörender Anlagen beweisen (vgl. Anm. 24). Wie er für die Entscheidung über die

architektonische Gestaltung seines neuen Hauses unmittelbar oder auf Umwegen von

Holland her beeinflußt worden ist, so haben dort empfangene Eindrücke ihn als Liebhaber-

Gärtner wohl auch am stärksten angeregt. In jenem Lande bestand schon im 16. Jahr-

hundert eine ausgeprägte Gartenkunst, wenngleich eben noch ohne speziell räumliche Vor-

stellungen.

69

Die deutsche Renaissance gab ihren Bauten schmückende Attribute bei, die als in sich

geschlossene, selbständige Gebilde den eigentlichen Baukörper nicht als beherrschendes

Element augenfällig werden ließen. Ihre Gärten zeigen keine einheitlich gegliederte Gesamt-

form. Sie sind in einzelne, oft zwar sehr dekorative Flächen aufgeteilt, die aber mehr oder

weniger für sich allein wirken. Auch war eine überzeugende Ausrichtung auf das Haus,

eine deutliche Verbundenheit mit ihm noch nicht System. Erst der Barock bekannte sich zur

Vereinheitlichung, zur Unterordnung aller Formen einerseits dem Baukörper, andererseits

der Grundidee des Gartens gegenüber, die sich aus der Achse des Hauses und dem Ge-

danken der räumlichen Geschlossenheit des Freiraums entwickelte. Beglückendes End-

ergebnis war das organische Zusammenwachsen von Haus und Garten zu einem einheit-

lichen Gebilde.

Abraham zu Dohnas Auffassungen über die Herrichtung von Gärten waren noch nicht

von barocken Vorstellungen geprägt. Er zeigte schon lange vor seinem Schloßbau ein beson-

deres Interesse für die Gartenkunst, was u. a. von ihm selbst gezeichnete Pläne anderer, ihm

nicht gehörender Anlagen beweisen (vgl. Anm. 24). Wie er für die Entscheidung über die

architektonische Gestaltung seines neuen Hauses unmittelbar oder auf Umwegen von

Holland her beeinflußt worden ist, so haben dort empfangene Eindrücke ihn als Liebhaber-

Gärtner wohl auch am stärksten angeregt. In jenem Lande bestand schon im 16. Jahr-

hundert eine ausgeprägte Gartenkunst, wenngleich eben noch ohne speziell räumliche Vor-

stellungen.

69