58

BULLETIN DES MUSEES ROYAUX

l’on trouve fréquemment les deux noms appliqués

indifféremment à la même personne. Ce fut le cas

notamment pour la sœur de Charles-Quint, mariée

au roi Christian de Danemark et appelée tantôt

Isabelle, tantôt Élisabeth d’Autriche. Mais, en ce

qui concerne notre archiduchesse, l’appellation

d’Isabelle fut tellement dominante qu’il pourrait

sembler étrange qu’on s’en fût départi dans une

occasion comme

celle-ci. Seulement,

il existe un témoi-

gnage montrant que,

vers le début de son

règne, c’est-à-dire au

moment où se place

la confection de la

dentelle qui nous

occupe, on donnait,

à Bruxelles même, le

nom d'Elisabeth à la

fille de Philippe IL

Il est dit, en effet,

dans la Relation de

l'Entrée de l'Archi-

duc Albert à Bruxel-

les, le 11 février 1596,

qu’un arc de triom-

phe avait été dressé

près de la Monnaie et

que le roi Philippe

s’y trouvait repré-

senté, ayant, à droite,

le prince Philippe,

son fils, à gauche, sa

fille Elisabeth (filiam

Elisabetham). Il était d’ailleurs foit naturel d’em-

ployer à Bruxelles cette forme du Nord, plutôt que

la forme plus méridionale d’Isabelle. Celle-ci finit,

il est vrai, par prévaloir ; mais il pouvait ne pas

en être ainsi dès l’arrivée de la princesse dans les

Pays-Bas. »

Cette dernière réflexion nous paraît toujours

fondée. Il importe cependant de faire remarquer,

en ce qui concerne l’inscription invoquée, que la

version Élisabeth s’expliquerait déjà par le fait

qu’il s'agit d’une inscription latine. C’est, en effet,

une règle assez constante, pensons-nous, d’em-

ployer la forme Elisabeth quand il s’agit de tra-

duire Isabelle en latin. On y eut recours, dans ce

cas, pour des personnes qu’on n’appela jamais

Elisabeth en dehors de là. C’est ainsi, comme nous

l’apprenait, ces jours derniers, M. Paul De Mot,

que le nom Èlisabetha est inscrit à l’Escurial

sur le tombeau d’Isabelle II, grand’mère du roi

Alphonse XIII.

Cette circonstance ne fait d’ailleurs que prouver

une fois de plus à quel point Isabelle et Élisabeth

sont des synonymes.

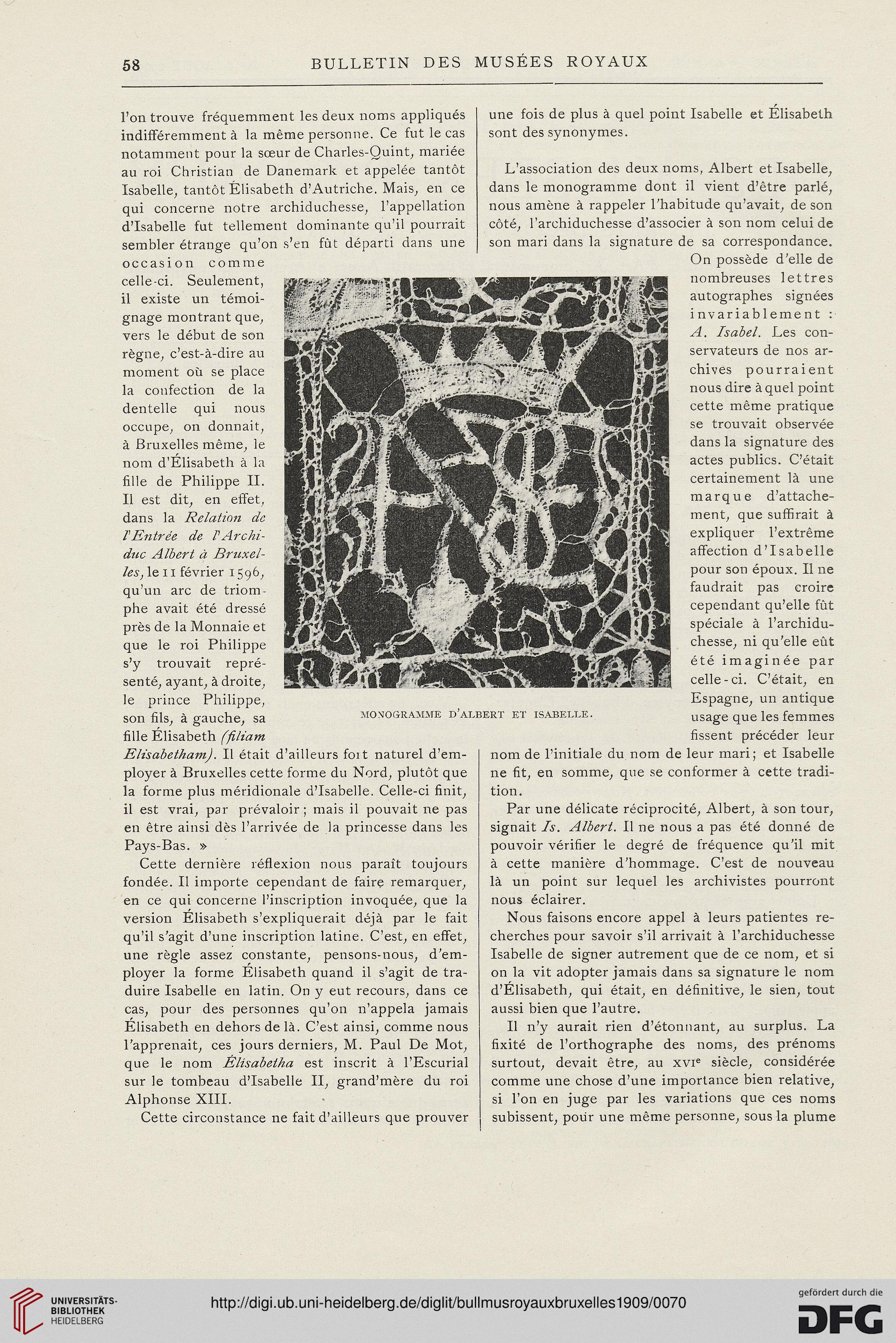

L’association des deux noms, Albert et Isabelle,

dans le monogramme dont il vient d’être parlé,

nous amène à rappeler l’habitude qu’avait, de son

côté, l’archiduchesse d’associer à son nom celui de

son mari dans la signature de sa correspondance.

On possède d’elle de

nombreuses lettres

autographes signées

invariablement :

A. Isabel. Les con-

servateurs de nos ar-

chives pourraient

nous dire à quel point

cette même pratique

se trouvait observée

dans la signature des

actes publics. C’était

certainement là une

marque d’attache-

ment, que suffirait à

expliquer l’extrême

affection d’Isabelle

pour son époux. Il ne

faudrait pas croire

cependant qu’elle fût

spéciale à l’archidu-

chesse, ni qu’elle eût

été imaginée par

celle-ci. C’était, en

Espagne, un antique

usage que les femmes

fissent précéder leur

nom de l’initiale du nom de leur mari; et Isabelle

ne fit, en somme, que se conformer à cette tradi-

tion .

Par une délicate réciprocité, Albert, à son tour,

signait Is. Albert. Il ne nous a pas été donné de

pouvoir vérifier le degré de fréquence qu’il mit

à cette manière d'hommage. C’est de nouveau

là un point sur lequel les archivistes pourront

nous éclairer.

Nous faisons encore appel à leurs patientes re-

cherches pour savoir s’il arrivait à l’archiduchesse

Isabelle de signer autrement que de ce nom, et si

on la vit adopter jamais dans sa signature le nom

d’Élisabeth, qui était, en définitive, le sien, tout

aussi bien que l’autre.

Il n’y aurait rien d’étonnant, au surplus. La

fixité de l’orthographe des noms, des prénoms

surtout, devait être, au xvie siècle, considérée

comme une chose d’une importance bien relative,

si l’on en juge par les variations que ces noms

subissent, pour une même personne, sous la plume

BULLETIN DES MUSEES ROYAUX

l’on trouve fréquemment les deux noms appliqués

indifféremment à la même personne. Ce fut le cas

notamment pour la sœur de Charles-Quint, mariée

au roi Christian de Danemark et appelée tantôt

Isabelle, tantôt Élisabeth d’Autriche. Mais, en ce

qui concerne notre archiduchesse, l’appellation

d’Isabelle fut tellement dominante qu’il pourrait

sembler étrange qu’on s’en fût départi dans une

occasion comme

celle-ci. Seulement,

il existe un témoi-

gnage montrant que,

vers le début de son

règne, c’est-à-dire au

moment où se place

la confection de la

dentelle qui nous

occupe, on donnait,

à Bruxelles même, le

nom d'Elisabeth à la

fille de Philippe IL

Il est dit, en effet,

dans la Relation de

l'Entrée de l'Archi-

duc Albert à Bruxel-

les, le 11 février 1596,

qu’un arc de triom-

phe avait été dressé

près de la Monnaie et

que le roi Philippe

s’y trouvait repré-

senté, ayant, à droite,

le prince Philippe,

son fils, à gauche, sa

fille Elisabeth (filiam

Elisabetham). Il était d’ailleurs foit naturel d’em-

ployer à Bruxelles cette forme du Nord, plutôt que

la forme plus méridionale d’Isabelle. Celle-ci finit,

il est vrai, par prévaloir ; mais il pouvait ne pas

en être ainsi dès l’arrivée de la princesse dans les

Pays-Bas. »

Cette dernière réflexion nous paraît toujours

fondée. Il importe cependant de faire remarquer,

en ce qui concerne l’inscription invoquée, que la

version Élisabeth s’expliquerait déjà par le fait

qu’il s'agit d’une inscription latine. C’est, en effet,

une règle assez constante, pensons-nous, d’em-

ployer la forme Elisabeth quand il s’agit de tra-

duire Isabelle en latin. On y eut recours, dans ce

cas, pour des personnes qu’on n’appela jamais

Elisabeth en dehors de là. C’est ainsi, comme nous

l’apprenait, ces jours derniers, M. Paul De Mot,

que le nom Èlisabetha est inscrit à l’Escurial

sur le tombeau d’Isabelle II, grand’mère du roi

Alphonse XIII.

Cette circonstance ne fait d’ailleurs que prouver

une fois de plus à quel point Isabelle et Élisabeth

sont des synonymes.

L’association des deux noms, Albert et Isabelle,

dans le monogramme dont il vient d’être parlé,

nous amène à rappeler l’habitude qu’avait, de son

côté, l’archiduchesse d’associer à son nom celui de

son mari dans la signature de sa correspondance.

On possède d’elle de

nombreuses lettres

autographes signées

invariablement :

A. Isabel. Les con-

servateurs de nos ar-

chives pourraient

nous dire à quel point

cette même pratique

se trouvait observée

dans la signature des

actes publics. C’était

certainement là une

marque d’attache-

ment, que suffirait à

expliquer l’extrême

affection d’Isabelle

pour son époux. Il ne

faudrait pas croire

cependant qu’elle fût

spéciale à l’archidu-

chesse, ni qu’elle eût

été imaginée par

celle-ci. C’était, en

Espagne, un antique

usage que les femmes

fissent précéder leur

nom de l’initiale du nom de leur mari; et Isabelle

ne fit, en somme, que se conformer à cette tradi-

tion .

Par une délicate réciprocité, Albert, à son tour,

signait Is. Albert. Il ne nous a pas été donné de

pouvoir vérifier le degré de fréquence qu’il mit

à cette manière d'hommage. C’est de nouveau

là un point sur lequel les archivistes pourront

nous éclairer.

Nous faisons encore appel à leurs patientes re-

cherches pour savoir s’il arrivait à l’archiduchesse

Isabelle de signer autrement que de ce nom, et si

on la vit adopter jamais dans sa signature le nom

d’Élisabeth, qui était, en définitive, le sien, tout

aussi bien que l’autre.

Il n’y aurait rien d’étonnant, au surplus. La

fixité de l’orthographe des noms, des prénoms

surtout, devait être, au xvie siècle, considérée

comme une chose d’une importance bien relative,

si l’on en juge par les variations que ces noms

subissent, pour une même personne, sous la plume