66

BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX

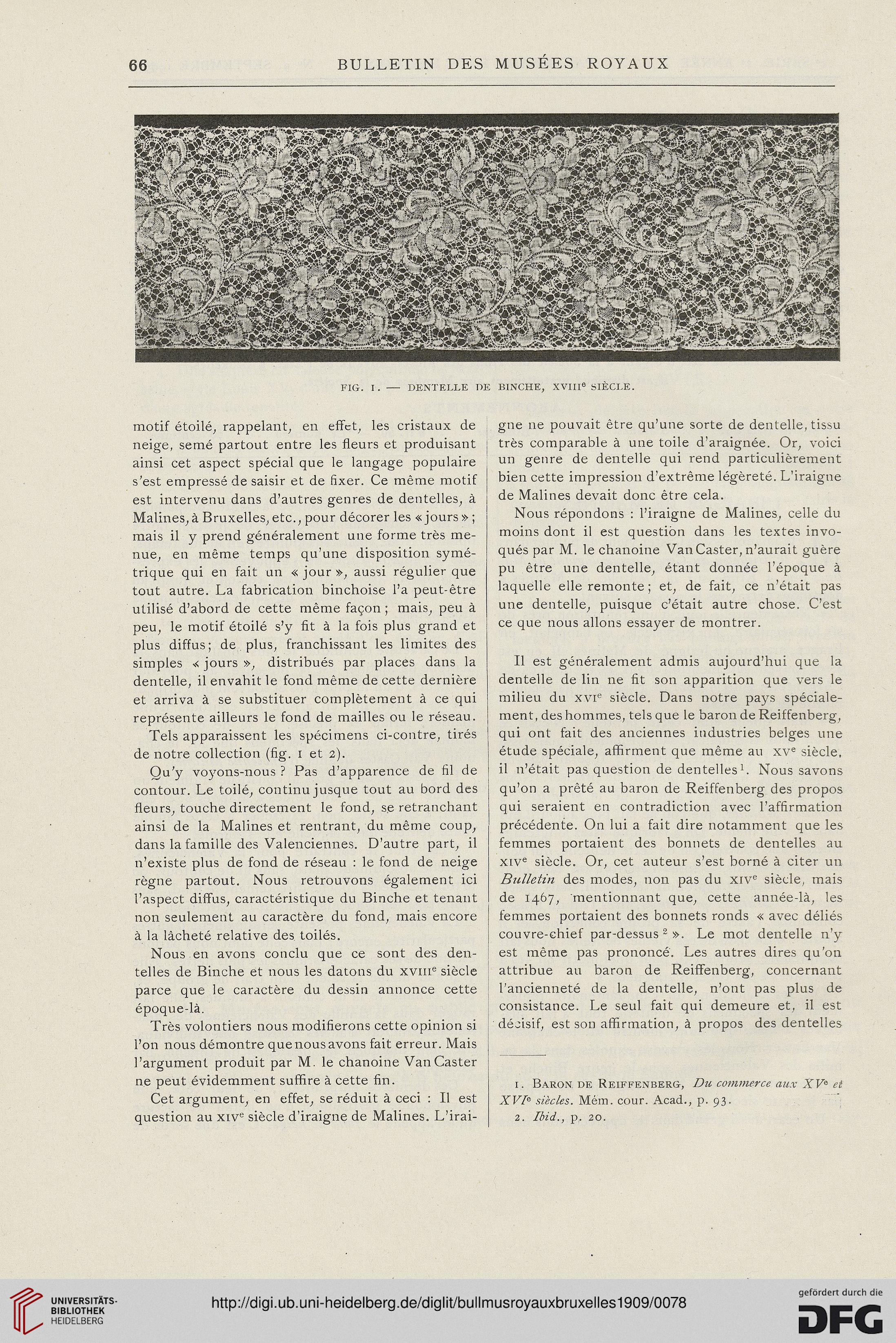

FIG. I. - DENTELLE DE BINCHE, XVIIIe SIÈCLE.

motif étoilé, rappelant, en effet, les cristaux de

neige, semé partout entre les fleurs et produisant

ainsi cet aspect spécial que le langage populaire

s’est empressé de saisir et de fixer. Ce même motif

est intervenu dans d’autres genres de dentelles, à

Malines,à Bruxelles, etc., pour décorer les «jours » ;

mais il y prend généralement une forme très me-

nue, en même temps qu’une disposition symé-

trique qui en fait un « jour », aussi régulier que

tout autre. La fabrication binchoise l’a peut-être

utilisé d’abord de cette même façon ; mais, peu à

peu, le motif étoilé s’y fit à la fois plus grand et

plus diffus; de plus, franchissant les limites des

simples « jours », distribués par places dans la

dentelle, il envahit le fond même de cette dernière

et arriva à se substituer complètement à ce qui

représente ailleurs le fond de mailles ou le réseau.

Tels apparaissent les spécimens ci-contre, tirés

de notre collection (fig. i et 2).

Qu'y voyons-nous ? Pas d’apparence de fil de

contour. Le toilé, continu jusque tout au bord des

fleurs, touche directement le fond, se retranchant

ainsi de la Malines et rentrant, du même coup,

dans la famille des Valenciennes. D’autre part, il

n’existe plus de fond de réseau : le fond de neige

règne partout. Nous retrouvons également ici

l’aspect diffus, caractéristique du Binche et tenant

non seulement au caractère du fond, mais encore

à la lâcheté relative des toilés.

Nous en avons conclu que ce sont des den-

telles de Binche et nous les datons du xvme siècle

parce que le caractère du dessin annonce cette

époque-là.

Très volontiers nous modifierons cette opinion si

l’on nous démontre que nous avons fait erreur. Mais

l’argument produit par M. le chanoine VanCaster

ne peut évidemment suffire à cette fin.

Cet argument, en effet, se réduit à ceci : Il est

question au xive siècle d’iraigne de Malines. L’irai-

gne ne pouvait être qu’une sorte de dentelle, tissu

très comparable à une toile d’araignée. Or, voici

un genre de dentelle qui rend particulièrement

bien cette impression d’extrême légèreté. L’iraigne

de Malines devait donc être cela.

Nous répondons : l’iraigne de Malines, celle du

moins dont il est question dans les textes invo-

qués par M. le chanoine VanCaster, n’aurait guère

pu être une dentelle, étant donnée l’époque à

laquelle elle remonte ; et, de fait, ce n’était pas

une dentelle, puisque c’était autre chose. C’est

ce que nous allons essayer de montrer.

Il est généralement admis aujourd’hui que la

dentelle de lin ne fit son apparition que vers le

milieu du xvie siècle. Dans notre pays spéciale-

ment, des hommes, tels que le baron de Reiffenberg,

qui ont fait des anciennes industries belges une

étude spéciale, affirment que même au xve siècle,

il n’était pas question de dentelles1. Nous savons

qu’on a prêté au baron de Reiffenberg des propos

qui seraient en contradiction avec l’affirmation

précédente. On lui a fait dire notamment que les

femmes portaient des bonnets de dentelles au

xive siècle. Or, cet auteur s’est borné à citer un

Bulletin des modes, non pas du xive siècle, mais

de 1467, mentionnant que, cette année-là, les

femmes portaient des bonnets ronds « avec déliés

couvre-chief par-dessus2». Le mot dentelle n’y

est même pas prononcé. Les autres dires qu’on

attribue au baron de Reiffenberg, concernant

l’ancienneté de la dentelle, n’ont pas plus de

consistance. Le seul fait qui demeure et, il est

décisif, est son affirmation, à propos des dentelles

1. Baron, de Reiffenberg, Du commerce aux XVe et

XVIe siècles. Mèm. cour. Acad., p. 93.

2. Ibid.., p. 20.

BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX

FIG. I. - DENTELLE DE BINCHE, XVIIIe SIÈCLE.

motif étoilé, rappelant, en effet, les cristaux de

neige, semé partout entre les fleurs et produisant

ainsi cet aspect spécial que le langage populaire

s’est empressé de saisir et de fixer. Ce même motif

est intervenu dans d’autres genres de dentelles, à

Malines,à Bruxelles, etc., pour décorer les «jours » ;

mais il y prend généralement une forme très me-

nue, en même temps qu’une disposition symé-

trique qui en fait un « jour », aussi régulier que

tout autre. La fabrication binchoise l’a peut-être

utilisé d’abord de cette même façon ; mais, peu à

peu, le motif étoilé s’y fit à la fois plus grand et

plus diffus; de plus, franchissant les limites des

simples « jours », distribués par places dans la

dentelle, il envahit le fond même de cette dernière

et arriva à se substituer complètement à ce qui

représente ailleurs le fond de mailles ou le réseau.

Tels apparaissent les spécimens ci-contre, tirés

de notre collection (fig. i et 2).

Qu'y voyons-nous ? Pas d’apparence de fil de

contour. Le toilé, continu jusque tout au bord des

fleurs, touche directement le fond, se retranchant

ainsi de la Malines et rentrant, du même coup,

dans la famille des Valenciennes. D’autre part, il

n’existe plus de fond de réseau : le fond de neige

règne partout. Nous retrouvons également ici

l’aspect diffus, caractéristique du Binche et tenant

non seulement au caractère du fond, mais encore

à la lâcheté relative des toilés.

Nous en avons conclu que ce sont des den-

telles de Binche et nous les datons du xvme siècle

parce que le caractère du dessin annonce cette

époque-là.

Très volontiers nous modifierons cette opinion si

l’on nous démontre que nous avons fait erreur. Mais

l’argument produit par M. le chanoine VanCaster

ne peut évidemment suffire à cette fin.

Cet argument, en effet, se réduit à ceci : Il est

question au xive siècle d’iraigne de Malines. L’irai-

gne ne pouvait être qu’une sorte de dentelle, tissu

très comparable à une toile d’araignée. Or, voici

un genre de dentelle qui rend particulièrement

bien cette impression d’extrême légèreté. L’iraigne

de Malines devait donc être cela.

Nous répondons : l’iraigne de Malines, celle du

moins dont il est question dans les textes invo-

qués par M. le chanoine VanCaster, n’aurait guère

pu être une dentelle, étant donnée l’époque à

laquelle elle remonte ; et, de fait, ce n’était pas

une dentelle, puisque c’était autre chose. C’est

ce que nous allons essayer de montrer.

Il est généralement admis aujourd’hui que la

dentelle de lin ne fit son apparition que vers le

milieu du xvie siècle. Dans notre pays spéciale-

ment, des hommes, tels que le baron de Reiffenberg,

qui ont fait des anciennes industries belges une

étude spéciale, affirment que même au xve siècle,

il n’était pas question de dentelles1. Nous savons

qu’on a prêté au baron de Reiffenberg des propos

qui seraient en contradiction avec l’affirmation

précédente. On lui a fait dire notamment que les

femmes portaient des bonnets de dentelles au

xive siècle. Or, cet auteur s’est borné à citer un

Bulletin des modes, non pas du xive siècle, mais

de 1467, mentionnant que, cette année-là, les

femmes portaient des bonnets ronds « avec déliés

couvre-chief par-dessus2». Le mot dentelle n’y

est même pas prononcé. Les autres dires qu’on

attribue au baron de Reiffenberg, concernant

l’ancienneté de la dentelle, n’ont pas plus de

consistance. Le seul fait qui demeure et, il est

décisif, est son affirmation, à propos des dentelles

1. Baron, de Reiffenberg, Du commerce aux XVe et

XVIe siècles. Mèm. cour. Acad., p. 93.

2. Ibid.., p. 20.