DES ARTS DÉCORATIFS ET INDUSTRIELS.

67

-v< »•«•>•»*..%•

ràâ^jmfâjXlKiiâSbt#.

ÏP^Zk

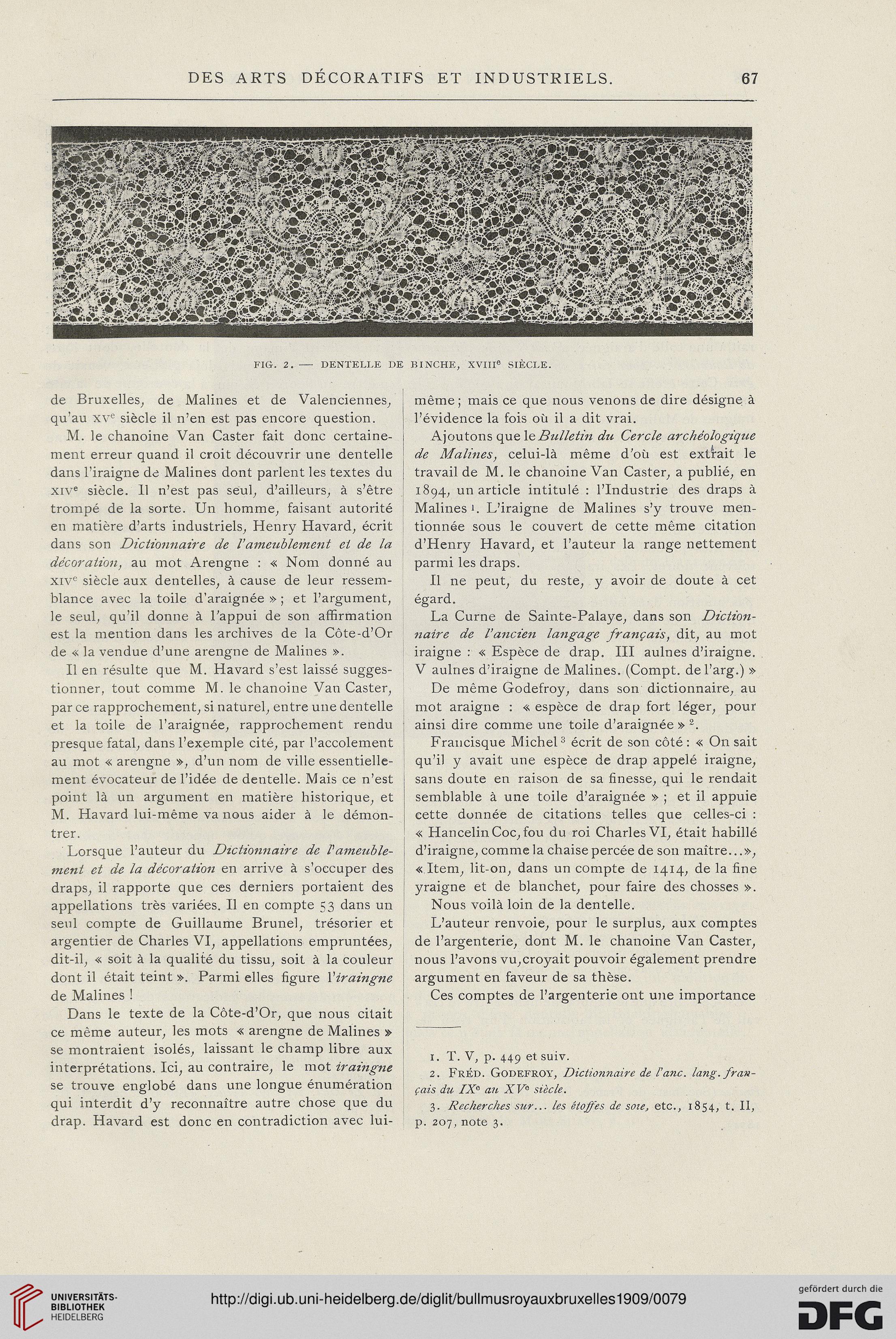

FIG. 2. - DENTELLE DE BINCHE, XVIIIe SIÈCLE.

de Bruxelles, de Malines et de Valenciennes,

qu’au xve siècle il n’en est pas encore question.

M. le chanoine Van Caster fait donc certaine-

ment erreur quand il croit découvrir une dentelle

dans l’iraigne de Malines dont parlent les textes du

xive siècle. 11 n’est pas seul, d’ailleurs, à s’être

trompé de la sorte. Un homme, faisant autorité

en matière d’arts industriels, Henry Havard, écrit

dans son Dictionnaire de l’ameublement et de la

décoration, au mot Arengne : « Nom donné au

xive siècle aux dentelles, à cause de leur ressem-

blance avec la toile d'araignée » ; et l’argument,

le seul, qu’il donne à l’appui de son affirmation

est la mention dans les archives de la Côte-d’Or

de « la vendue d’une arengne de Malines ».

Il en résulte que M. Havard s’est laissé sugges-

tionner, tout comme M. le chanoine Van Caster,

par ce rapprochement, si naturel, entre une dentelle

et la toile de l’araignée, rapprochement rendu

presque fatal, dans l’exemple cité, par l’accolement

au mot « arengne », d’un nom de ville essentielle-

ment évocateur de l’idée de dentelle. Mais ce n’est

point là un argument en matière historique, et

M. Havard lui-même va nous aider à le démon-

trer.

Lorsque l’auteur du Dictionnaire de /’ameuble-

ment et de la décoration en arrive à s’occuper des

draps, il rapporte que ces derniers portaient des

appellations très variées. Il en compte 53 dans un

seul compte de Guillaume Brunei, trésorier et

argentier de Charles VI, appellations empruntées,

dit-il, « soit à la qualité du tissu, soit à la couleur

dont il était teint ». Parmi elles figure l'iraingne

de Malines !

Dans le texte de la Côte-d’Or, que nous citait

ce même auteur, les mots « arengne de Malines »

se montraient isolés, laissant le champ libre aux

interprétations. Ici, au contraire, le mot iraingne

se trouve englobé dans une longue énumération

qui interdit d’y reconnaître autre chose que du

drap. Havard est donc en contradiction avec lui-

même ; mais ce que nous venons de dire désigne à

l’évidence la fois où il a dit vrai.

Ajoutons quel ^Bulletin du Cercle archéologique

de Malines, celui-là même d’où est extrait le

travail de M. le chanoine Van Caster, a publié, en

1894, un article intitulé : l’Industrie des draps à

Malines 1. L’iraigne de Malines s’y trouve men-

tionnée sous le couvert de cette même citation

d’Henry Havard, et l’auteur la range nettement

parmi les draps.

Il ne peut, du reste, y avoir de doute à cet

égard.

La Curne de Sainte-Palaye, dans son Diction-

naire de l’ancien langage français, dit, au mot

iraigne : « Espèce de drap. III aulnes d’iraigne.

V aulnes d’iraigne de Malines. (Compt. del’arg.) »

De même Godefroy, dans son dictionnaire, au

mot araigne : « espèce de drap fort léger, pour

ainsi dire comme une toile d’araignée » 2.

Francisque Michel3 écrit de son côté: « On sait

qu’il y avait une espèce de drap appelé iraigne,

sans doute en raison de sa finesse, qui le rendait

semblable à une toile d’araignée » ; et il appuie

cette donnée de citations telles que celles-ci :

« HancelinCoc, fou du roi Charles VI, était habillé

d’iraigne, comme la chaise percée de son maître..

« Item, lit-on, dans un compte de 1414, de la fine

yraigne et de blanchet, pour faire des chosses ».

Nous voilà loin de la dentelle.

L’auteur renvoie, pour le surplus, aux comptes

de l’argenterie, dont M. le chanoine Van Caster,

nous l’avons vu,croyait pouvoir également prendre

argument en faveur de sa thèse.

Ces comptes de l’argenterie ont une importance

1. T. V, p. 449 et suiv.

2. Fréd. Godefroy, Dictionnaire de l’anc. long. fran-

çais du IXe au XVe siècle.

3. Recherches sur... les étoffes de soie, etc., 1854, t. II,

p. 207, note 3.

67

-v< »•«•>•»*..%•

ràâ^jmfâjXlKiiâSbt#.

ÏP^Zk

FIG. 2. - DENTELLE DE BINCHE, XVIIIe SIÈCLE.

de Bruxelles, de Malines et de Valenciennes,

qu’au xve siècle il n’en est pas encore question.

M. le chanoine Van Caster fait donc certaine-

ment erreur quand il croit découvrir une dentelle

dans l’iraigne de Malines dont parlent les textes du

xive siècle. 11 n’est pas seul, d’ailleurs, à s’être

trompé de la sorte. Un homme, faisant autorité

en matière d’arts industriels, Henry Havard, écrit

dans son Dictionnaire de l’ameublement et de la

décoration, au mot Arengne : « Nom donné au

xive siècle aux dentelles, à cause de leur ressem-

blance avec la toile d'araignée » ; et l’argument,

le seul, qu’il donne à l’appui de son affirmation

est la mention dans les archives de la Côte-d’Or

de « la vendue d’une arengne de Malines ».

Il en résulte que M. Havard s’est laissé sugges-

tionner, tout comme M. le chanoine Van Caster,

par ce rapprochement, si naturel, entre une dentelle

et la toile de l’araignée, rapprochement rendu

presque fatal, dans l’exemple cité, par l’accolement

au mot « arengne », d’un nom de ville essentielle-

ment évocateur de l’idée de dentelle. Mais ce n’est

point là un argument en matière historique, et

M. Havard lui-même va nous aider à le démon-

trer.

Lorsque l’auteur du Dictionnaire de /’ameuble-

ment et de la décoration en arrive à s’occuper des

draps, il rapporte que ces derniers portaient des

appellations très variées. Il en compte 53 dans un

seul compte de Guillaume Brunei, trésorier et

argentier de Charles VI, appellations empruntées,

dit-il, « soit à la qualité du tissu, soit à la couleur

dont il était teint ». Parmi elles figure l'iraingne

de Malines !

Dans le texte de la Côte-d’Or, que nous citait

ce même auteur, les mots « arengne de Malines »

se montraient isolés, laissant le champ libre aux

interprétations. Ici, au contraire, le mot iraingne

se trouve englobé dans une longue énumération

qui interdit d’y reconnaître autre chose que du

drap. Havard est donc en contradiction avec lui-

même ; mais ce que nous venons de dire désigne à

l’évidence la fois où il a dit vrai.

Ajoutons quel ^Bulletin du Cercle archéologique

de Malines, celui-là même d’où est extrait le

travail de M. le chanoine Van Caster, a publié, en

1894, un article intitulé : l’Industrie des draps à

Malines 1. L’iraigne de Malines s’y trouve men-

tionnée sous le couvert de cette même citation

d’Henry Havard, et l’auteur la range nettement

parmi les draps.

Il ne peut, du reste, y avoir de doute à cet

égard.

La Curne de Sainte-Palaye, dans son Diction-

naire de l’ancien langage français, dit, au mot

iraigne : « Espèce de drap. III aulnes d’iraigne.

V aulnes d’iraigne de Malines. (Compt. del’arg.) »

De même Godefroy, dans son dictionnaire, au

mot araigne : « espèce de drap fort léger, pour

ainsi dire comme une toile d’araignée » 2.

Francisque Michel3 écrit de son côté: « On sait

qu’il y avait une espèce de drap appelé iraigne,

sans doute en raison de sa finesse, qui le rendait

semblable à une toile d’araignée » ; et il appuie

cette donnée de citations telles que celles-ci :

« HancelinCoc, fou du roi Charles VI, était habillé

d’iraigne, comme la chaise percée de son maître..

« Item, lit-on, dans un compte de 1414, de la fine

yraigne et de blanchet, pour faire des chosses ».

Nous voilà loin de la dentelle.

L’auteur renvoie, pour le surplus, aux comptes

de l’argenterie, dont M. le chanoine Van Caster,

nous l’avons vu,croyait pouvoir également prendre

argument en faveur de sa thèse.

Ces comptes de l’argenterie ont une importance

1. T. V, p. 449 et suiv.

2. Fréd. Godefroy, Dictionnaire de l’anc. long. fran-

çais du IXe au XVe siècle.

3. Recherches sur... les étoffes de soie, etc., 1854, t. II,

p. 207, note 3.