2

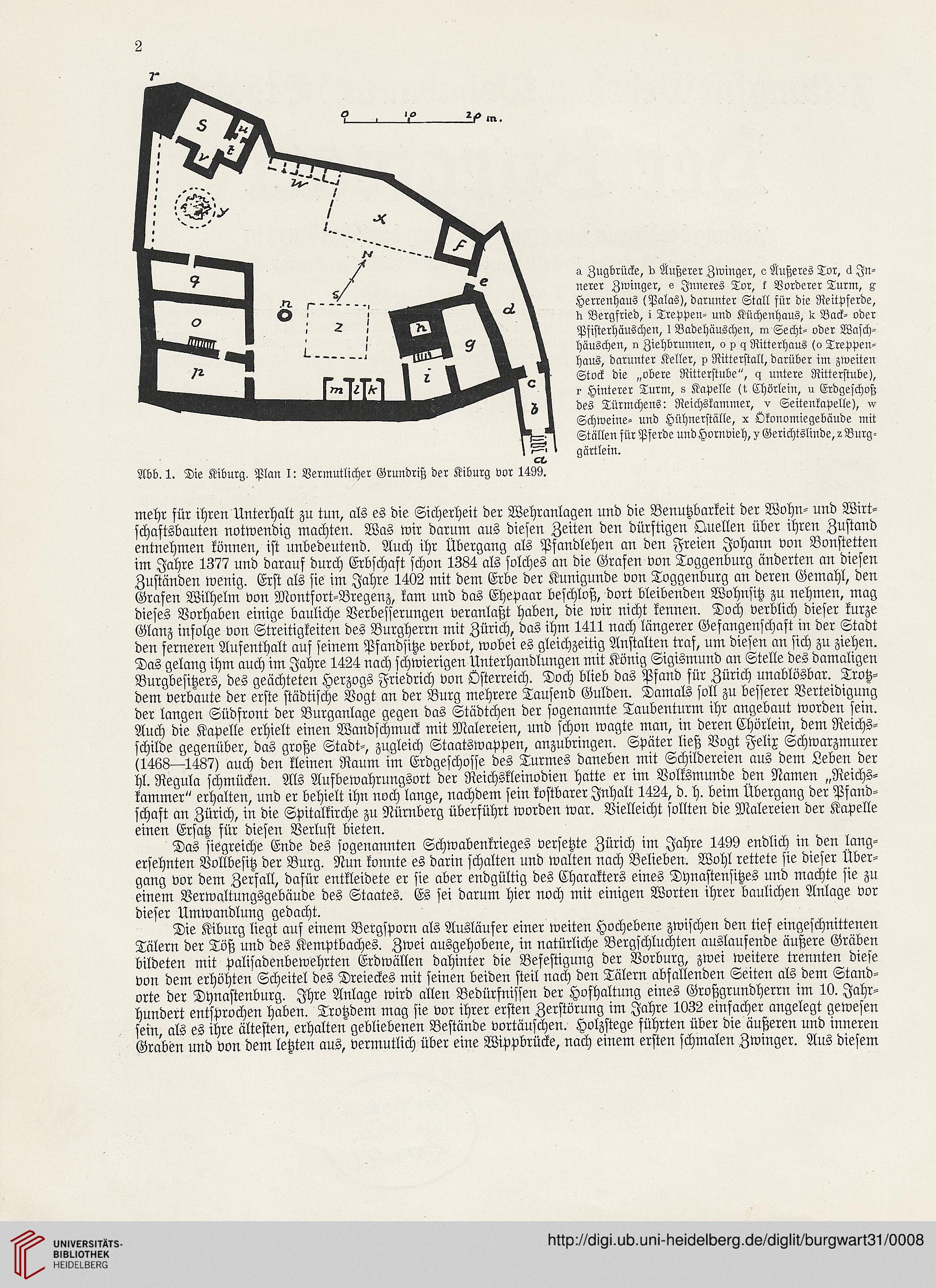

Zugbrücke, d Äußerer Zwinger, e Äußeres Tor, ä In-

nerer Zwinger, s Inneres Tor, k Vorderer Turm, §

Herrenhaus (Palas), darunter Stall für die Reitpferde,

K Bergfried, i Treppen- und Küchenhaus, ü Back- oder

Pfisterhäuschen, I Badehäuschen, m Secht- oder Wasch-

häuschen, n Ziehbrunnen, op ^ Ritterhaus (o Treppen-

haus, darunter Keller, p Ritterstall, darüber im zweiten

Stock die „obere Ritterstube", g untere Ritterstube),

r Hinterer Turm, s Kapelle (t. Chörlein, u Erdgeschoß

des Türmchens: Reichskammer, v Seitenkapelle), w

Schweine- und Hühnerställe, x Okonomiegebäude mit

Ställen für Pferde und Hornvieh, x Gerichtslinde, r Burg-

gärtlein.

mehr für ihren Unterhalt zu tun, als es die Sicherheit der Wehranlagen und die Benutzbarkeit der Wohn- und Wirt-

schastsbauten notwendig machten. Was wir darum aus diesen Zeiten den dürftigen Quellen über ihren Zustand

entnehmen können, ist unbedeutend. Auch ihr Übergang als Pfandlehen an den Freien Johann von Bonstetten

im Jahre 1377 und darauf durch Erbschaft schon 1384 als solches an die Grafen von Toggenburg änderten an diesen

Zuständen wenig. Erst als sie im Jahre 1402 mit dem Erbe der Kunigunde von Toggenburg an deren Gemahl, den

Grafen Wilhelm von Montfort-Bregenz, kam und das Ehepaar beschloß, dort bleibenden Wohnsitz zu nehmen, mag

dieses Vorhaben einige bauliche Verbesserungen veranlaßt haben, die wir nicht kennen. Doch verblich dieser kurze

Glanz infolge von Streitigkeiten des Burgherrn mit Zürich, das ihm 1411 nach längerer Gefangenschaft in der Stadt

den ferneren Aufenthalt auf seinem Pfandsitze verbot, wobei es gleichzeitig Anstalten traf, um diesen an sich zu ziehen.

Das gelang ihm auch im Jahre 1424 nach schwierigen Unterhandlungen mit König Sigismund an Stelle des damaligen

Burgbesitzers, des geächteten Herzogs Friedrich von Österreich. Doch blieb das Pfand für Zürich unablösbar. Trotz-

dem verbaute der erste städtische Vogt an der Burg mehrere Tausend Gulden. Damals soll zu besserer Verteidigung

der langen Südfront der Burganlage gegen das Städtchen der sogenannte Taubenturm ihr angebaut worden sein.

Auch die Kapelle erhielt einen Wandschmuck mit Malereien, und schon wagte man, in deren Chörlein, dem Reichs-

schilde gegenüber, das große Stadt-, zugleich Staatswappen, anzubringen. Später ließ Vogt Felix Schwarzmurer

(1468—1487) auch den kleinen Raum im Erdgeschosse des Turmes daneben mit Schilderten aus dem Leben der

hl. Regula schmücken. Als Aufbewahrungsort der Reichskleinodien hatte er im Volksmunde den Namen „Reichs-

kammer" erhalten, und er behielt ihn noch lange, nachdem sein kostbarer Inhalt 1424, d. h. beim Übergang der Pfand-

schaft an Zürich, in die Spitalkirche zu Nürnberg überführt worden war. Vielleicht sollten die Malereien der Kapelle

einen Ersatz für diesen Verlust bieten.

Das siegreiche Ende des sogenannten Schwabenkrieges versetzte Zürich im Jahre 1499 endlich in den lang-

ersehnten Vollbesitz der Burg. Nun konnte es darin schalten und walten nach Belieben. Wohl rettete sie dieser Über-

gang vor dem Zerfall, dafür entkleidete er sie aber endgülüg des Charakters eines Dynastensitzes und machte sie zu

einem Verwaltungsgebäude des Staates. Es sei darum hier noch mit einigen Worten ihrer baulichen Anlage vor

dieser Umwandlung gedacht.

Die Kiburg liegt auf einem Bergsporn als Ausläufer einer weiten Hochebene zwischen den tief eingeschnittenen

Tälern der Töß und des Kemptbaches. Zwei ausgehobene, in natürliche Bergschluchten auslaufende äußere Gräben

bildeten mit palisadenbewehrten Erdwällen dahinter die Befestigung der Vorburg, zwei weitere trennten diese

von dem erhöhten Scheitel des Dreieckes mit seinen beiden steil nach den Tälern abfallenden Seiten als dem Stand-

orte der Dynastenburg. Ihre Anlage wird allen Bedürfnissen der Hofhaltung eines Großgrundherrn im 10. Jahr-

hundert entsprochen haben. Trotzdem mag sie vor ihrer ersten Zerstörung im Jahre 1032 einfacher angelegt gewesen

sein, als es ihre ältesten, erhalten gebliebenen Bestände Vortäuschen. Holzstege führten über die äußeren und inneren

Graben und von dem letzten aus, vermutlich über eine Wippbrücke, nach einem ersten schmalen Zwinger. Aus diesem

Zugbrücke, d Äußerer Zwinger, e Äußeres Tor, ä In-

nerer Zwinger, s Inneres Tor, k Vorderer Turm, §

Herrenhaus (Palas), darunter Stall für die Reitpferde,

K Bergfried, i Treppen- und Küchenhaus, ü Back- oder

Pfisterhäuschen, I Badehäuschen, m Secht- oder Wasch-

häuschen, n Ziehbrunnen, op ^ Ritterhaus (o Treppen-

haus, darunter Keller, p Ritterstall, darüber im zweiten

Stock die „obere Ritterstube", g untere Ritterstube),

r Hinterer Turm, s Kapelle (t. Chörlein, u Erdgeschoß

des Türmchens: Reichskammer, v Seitenkapelle), w

Schweine- und Hühnerställe, x Okonomiegebäude mit

Ställen für Pferde und Hornvieh, x Gerichtslinde, r Burg-

gärtlein.

mehr für ihren Unterhalt zu tun, als es die Sicherheit der Wehranlagen und die Benutzbarkeit der Wohn- und Wirt-

schastsbauten notwendig machten. Was wir darum aus diesen Zeiten den dürftigen Quellen über ihren Zustand

entnehmen können, ist unbedeutend. Auch ihr Übergang als Pfandlehen an den Freien Johann von Bonstetten

im Jahre 1377 und darauf durch Erbschaft schon 1384 als solches an die Grafen von Toggenburg änderten an diesen

Zuständen wenig. Erst als sie im Jahre 1402 mit dem Erbe der Kunigunde von Toggenburg an deren Gemahl, den

Grafen Wilhelm von Montfort-Bregenz, kam und das Ehepaar beschloß, dort bleibenden Wohnsitz zu nehmen, mag

dieses Vorhaben einige bauliche Verbesserungen veranlaßt haben, die wir nicht kennen. Doch verblich dieser kurze

Glanz infolge von Streitigkeiten des Burgherrn mit Zürich, das ihm 1411 nach längerer Gefangenschaft in der Stadt

den ferneren Aufenthalt auf seinem Pfandsitze verbot, wobei es gleichzeitig Anstalten traf, um diesen an sich zu ziehen.

Das gelang ihm auch im Jahre 1424 nach schwierigen Unterhandlungen mit König Sigismund an Stelle des damaligen

Burgbesitzers, des geächteten Herzogs Friedrich von Österreich. Doch blieb das Pfand für Zürich unablösbar. Trotz-

dem verbaute der erste städtische Vogt an der Burg mehrere Tausend Gulden. Damals soll zu besserer Verteidigung

der langen Südfront der Burganlage gegen das Städtchen der sogenannte Taubenturm ihr angebaut worden sein.

Auch die Kapelle erhielt einen Wandschmuck mit Malereien, und schon wagte man, in deren Chörlein, dem Reichs-

schilde gegenüber, das große Stadt-, zugleich Staatswappen, anzubringen. Später ließ Vogt Felix Schwarzmurer

(1468—1487) auch den kleinen Raum im Erdgeschosse des Turmes daneben mit Schilderten aus dem Leben der

hl. Regula schmücken. Als Aufbewahrungsort der Reichskleinodien hatte er im Volksmunde den Namen „Reichs-

kammer" erhalten, und er behielt ihn noch lange, nachdem sein kostbarer Inhalt 1424, d. h. beim Übergang der Pfand-

schaft an Zürich, in die Spitalkirche zu Nürnberg überführt worden war. Vielleicht sollten die Malereien der Kapelle

einen Ersatz für diesen Verlust bieten.

Das siegreiche Ende des sogenannten Schwabenkrieges versetzte Zürich im Jahre 1499 endlich in den lang-

ersehnten Vollbesitz der Burg. Nun konnte es darin schalten und walten nach Belieben. Wohl rettete sie dieser Über-

gang vor dem Zerfall, dafür entkleidete er sie aber endgülüg des Charakters eines Dynastensitzes und machte sie zu

einem Verwaltungsgebäude des Staates. Es sei darum hier noch mit einigen Worten ihrer baulichen Anlage vor

dieser Umwandlung gedacht.

Die Kiburg liegt auf einem Bergsporn als Ausläufer einer weiten Hochebene zwischen den tief eingeschnittenen

Tälern der Töß und des Kemptbaches. Zwei ausgehobene, in natürliche Bergschluchten auslaufende äußere Gräben

bildeten mit palisadenbewehrten Erdwällen dahinter die Befestigung der Vorburg, zwei weitere trennten diese

von dem erhöhten Scheitel des Dreieckes mit seinen beiden steil nach den Tälern abfallenden Seiten als dem Stand-

orte der Dynastenburg. Ihre Anlage wird allen Bedürfnissen der Hofhaltung eines Großgrundherrn im 10. Jahr-

hundert entsprochen haben. Trotzdem mag sie vor ihrer ersten Zerstörung im Jahre 1032 einfacher angelegt gewesen

sein, als es ihre ältesten, erhalten gebliebenen Bestände Vortäuschen. Holzstege führten über die äußeren und inneren

Graben und von dem letzten aus, vermutlich über eine Wippbrücke, nach einem ersten schmalen Zwinger. Aus diesem