4

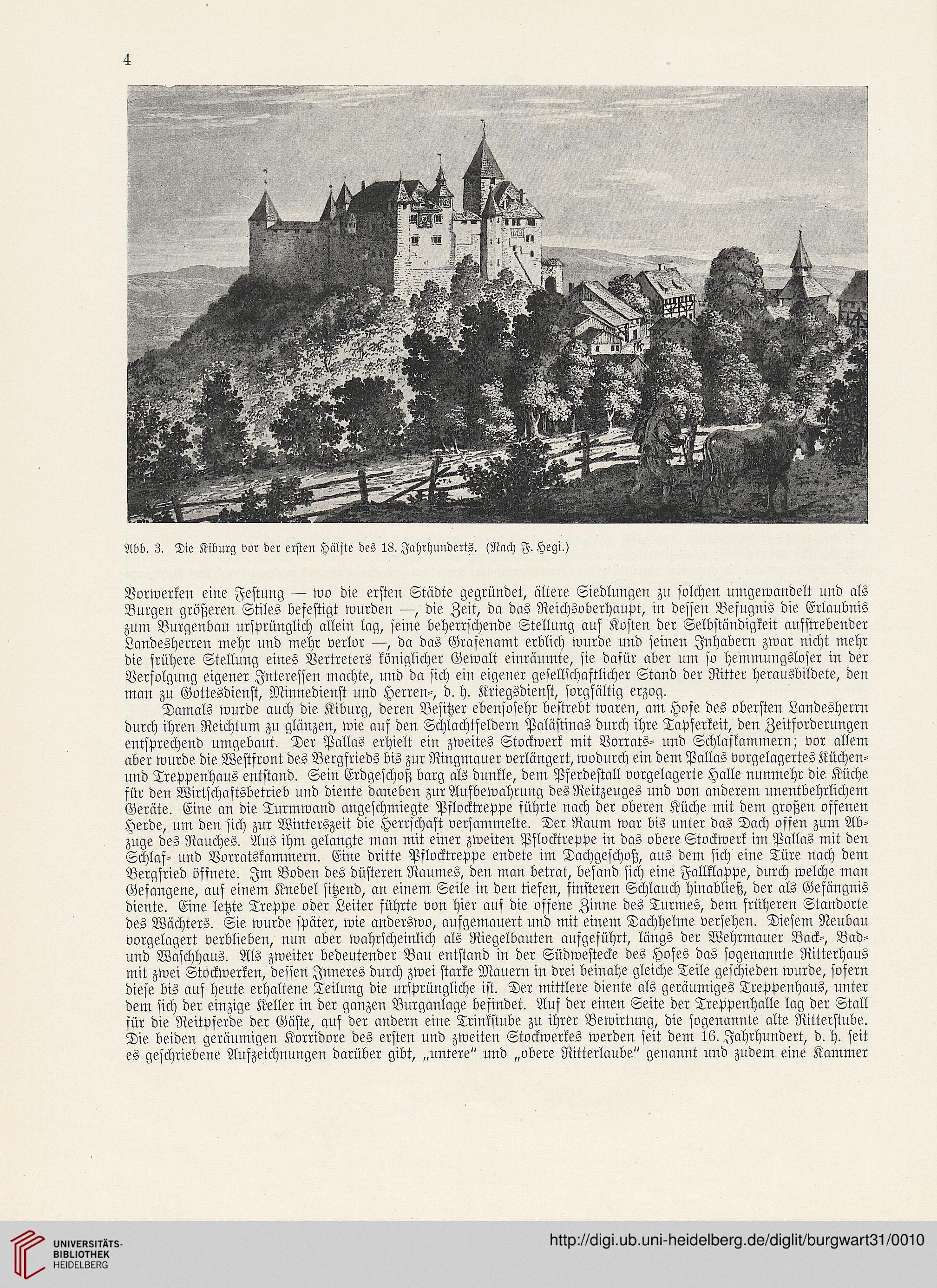

Abb. 3. Die Kiburg vor der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. (Nach F. Hegt.)

Vorwerken eine Festung — wo die ersten Städte gegründet, ältere Siedlungen zu solchen umgewandelt und als

Burgen größeren Stiles befestigt wurden —, die Zeit, da das Reichsoberhaupt, in dessen Befugnis die Erlaubnis

zum Burgenbau ursprünglich allein lag, seine beherrschende Stellung auf Kosten der Selbständigkeit aufstrebender

Landesherren mehr und mehr verlor —, da das Grafenamt erblich wurde und seinen Inhabern zwar nicht mehr

die frühere Stellung eines Vertreters königlicher Gewalt einräumte, sie dafür aber um so hemmungsloser in der

Verfolgung eigener Interessen machte, und da sich ein eigener gesellschaftlicher Stand der Ritter herausbildete, den

man zu Gottesdienst, Minnedienst und Herren-, d. h. Kriegsdienst, sorgfältig erzog.

Damals wurde auch die Kiburg, deren Besitzer ebensosehr bestrebt waren, am Hofe des obersten Landesherrn

durch ihren Reichtum zu glänzen, wie auf den Schlachtfeldern Palästinas durch ihre Tapferkeit, den Zeitforderungen

entsprechend umgebaut. Der Pallas erhielt ein zweites Stockwerk mit Vorrats- und Schlafkammern; vor allem

aber wurde die Westfront des Bergfrieds bis zur Ringmauer verlängert, wodurch ein dem Pallas vorgelagertes Küchen-

und Treppenhaus entstand. Sein Erdgeschoß barg als dunkle, dem Pferdestall vorgelagerte Halle nunmehr die Küche

für den Wirtschaftsbetrieb und diente daneben zur Aufbewahrung des Reitzeuges und von anderem unentbehrlichem

Geräte. Eine an die Turmwand angeschmiegte Pflocktreppe führte nach der oberen Küche mit dem großen offenen

Herde, um den sich zur Winterszeit die Herrschaft versammelte. Der Raum war bis unter das Dach offen zum Ab-

züge des Rauches. Aus ihm gelangte man mit einer zweiten Pflocktreppe in das obere Stockwerk im Pallas mit den

Schlaf- und Vorratskammern. Eine dritte Pflocktreppe endete im Dachgeschoß, aus dem sich eine Türe nach dem

Bergfried öffnete. Im Boden des düsteren Raumes, den man betrat, befand sich eine Fallklappe, durch welche man

Gefangene, auf einem Knebel sitzend, an einem Seile in den tiefen, finsteren Schlauch hinabließ, der als Gefängnis

diente. Eine letzte Treppe oder Leiter führte von hier auf die offene Zinne des Turmes, dem früheren Standorte

des Wächters. Sie wurde später, wie anderswo, aufgemauert und mit einem Dachhelme versehen. Diesem Neubau

vorgelagert verblieben, nun aber wahrscheinlich als Riegelbauten aufgeführt, längs der Wehrmauer Back-, Bad-

und Waschhaus. Als zweiter bedeutender Bau entstand in der Südwestecke des Hofes das sogenannte Ritterhaus

mit zwei Stockwerken, dessen Inneres durch zwei starke Mauern in drei beinahe gleiche Teile geschieden wurde, sofern

diese bis auf heute erhaltene Teilung die ursprüngliche ist. Der mittlere diente als geräumiges Treppenhaus, unter

dem sich der einzige Keller in der ganzen Burganlage befindet. Auf der einen Seite der Treppenhalle lag der Stall

für die Reitpferde der Gäste, auf der andern eine Trinkstube zu ihrer Bewirtung, die sogenannte alte Ritterstube.

Die beiden geräumigen Korridore des ersten und zweiten Stockwerkes werden seit dem 16. Jahrhundert, d. h. seit

es geschriebene Aufzeichnungen darüber gibt, „untere" und „obere Ritterlaube" genannt und zudem eine Kammer

Abb. 3. Die Kiburg vor der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. (Nach F. Hegt.)

Vorwerken eine Festung — wo die ersten Städte gegründet, ältere Siedlungen zu solchen umgewandelt und als

Burgen größeren Stiles befestigt wurden —, die Zeit, da das Reichsoberhaupt, in dessen Befugnis die Erlaubnis

zum Burgenbau ursprünglich allein lag, seine beherrschende Stellung auf Kosten der Selbständigkeit aufstrebender

Landesherren mehr und mehr verlor —, da das Grafenamt erblich wurde und seinen Inhabern zwar nicht mehr

die frühere Stellung eines Vertreters königlicher Gewalt einräumte, sie dafür aber um so hemmungsloser in der

Verfolgung eigener Interessen machte, und da sich ein eigener gesellschaftlicher Stand der Ritter herausbildete, den

man zu Gottesdienst, Minnedienst und Herren-, d. h. Kriegsdienst, sorgfältig erzog.

Damals wurde auch die Kiburg, deren Besitzer ebensosehr bestrebt waren, am Hofe des obersten Landesherrn

durch ihren Reichtum zu glänzen, wie auf den Schlachtfeldern Palästinas durch ihre Tapferkeit, den Zeitforderungen

entsprechend umgebaut. Der Pallas erhielt ein zweites Stockwerk mit Vorrats- und Schlafkammern; vor allem

aber wurde die Westfront des Bergfrieds bis zur Ringmauer verlängert, wodurch ein dem Pallas vorgelagertes Küchen-

und Treppenhaus entstand. Sein Erdgeschoß barg als dunkle, dem Pferdestall vorgelagerte Halle nunmehr die Küche

für den Wirtschaftsbetrieb und diente daneben zur Aufbewahrung des Reitzeuges und von anderem unentbehrlichem

Geräte. Eine an die Turmwand angeschmiegte Pflocktreppe führte nach der oberen Küche mit dem großen offenen

Herde, um den sich zur Winterszeit die Herrschaft versammelte. Der Raum war bis unter das Dach offen zum Ab-

züge des Rauches. Aus ihm gelangte man mit einer zweiten Pflocktreppe in das obere Stockwerk im Pallas mit den

Schlaf- und Vorratskammern. Eine dritte Pflocktreppe endete im Dachgeschoß, aus dem sich eine Türe nach dem

Bergfried öffnete. Im Boden des düsteren Raumes, den man betrat, befand sich eine Fallklappe, durch welche man

Gefangene, auf einem Knebel sitzend, an einem Seile in den tiefen, finsteren Schlauch hinabließ, der als Gefängnis

diente. Eine letzte Treppe oder Leiter führte von hier auf die offene Zinne des Turmes, dem früheren Standorte

des Wächters. Sie wurde später, wie anderswo, aufgemauert und mit einem Dachhelme versehen. Diesem Neubau

vorgelagert verblieben, nun aber wahrscheinlich als Riegelbauten aufgeführt, längs der Wehrmauer Back-, Bad-

und Waschhaus. Als zweiter bedeutender Bau entstand in der Südwestecke des Hofes das sogenannte Ritterhaus

mit zwei Stockwerken, dessen Inneres durch zwei starke Mauern in drei beinahe gleiche Teile geschieden wurde, sofern

diese bis auf heute erhaltene Teilung die ursprüngliche ist. Der mittlere diente als geräumiges Treppenhaus, unter

dem sich der einzige Keller in der ganzen Burganlage befindet. Auf der einen Seite der Treppenhalle lag der Stall

für die Reitpferde der Gäste, auf der andern eine Trinkstube zu ihrer Bewirtung, die sogenannte alte Ritterstube.

Die beiden geräumigen Korridore des ersten und zweiten Stockwerkes werden seit dem 16. Jahrhundert, d. h. seit

es geschriebene Aufzeichnungen darüber gibt, „untere" und „obere Ritterlaube" genannt und zudem eine Kammer