Diesem Hang zu Überraschungen bleibt die

Straße dann auch weiter treu: immer aufs neue

treten die Felsen wie die Pfeiler eines Torweges

nah heran, um hernach wieder ein Talbecken mit

freundlichem Grün und weißen Dörfern an son-

nigen Hängen freizugeben. Aber jedesmal ist es

doch anders geworden, etwas vom Schmuck der

Erde ist fortgeblieben; es ist, als ob das Land,

wenn es höher steigt, Hülle um Hülle ablegen müsse,

um oben vor Gottes Angesicht nackt ohne das ver-

gängliche Kleid dazustehen. Vom Scheitelpunkt,

dem Paß — er trägt nun vom hl. Bernhard von

Siena den Namen, während er früher Vogelberg

hieß —, den wie fast alle Übergänge Graubündens

der unbewegte Spiegel eines jadefarbenen Sees

ziert, stürzt sich die Straße dann in kühnen Schleifen

rasch hinab und bald taucht der zyklopische Block

des Kastells Mesocco aus dem Talgrund empor.

Es ist der reine Typus einer Sperrburg, die mit

herrischer Gebärde den Zugang zum Paß verwehrt,

die Talfeste, deren Besitz nicht nur die Herrschaft

über das Misox bedeutete, sondern eine ständige

gefährliche Flankenbedrohung der Burg von Bellin-

zona war. Die Bünde zögerten denn auch keinen

Augenblick, als sie die Macht dazu in Händen hatten,

diesem Koloß die Knochen zu brechen. Bedeutendste

Burg Graubündens, hat sie einen prachtvoll ge-

sammelten Grundriß mit dem inneren Burgkern

von Pallas, Berchfrit und Jnnenhof, daneben zeigt

der schlanke Campanile wie eine heilige Lanze schlank

in die Höhe, und um den großen Haupthof schließt

sich der Kranz der äußeren Wehrmauer mit den

klobigen Bastionen.

Nun ist alles wieder da, was wir verließen:

Bäume, Früchte, freundliche Wohnstätten, aber das

Bild hat sich gewandelt, denn dieses merkwürdige

Land kennt keine Wiederholungen. Das Tor zum

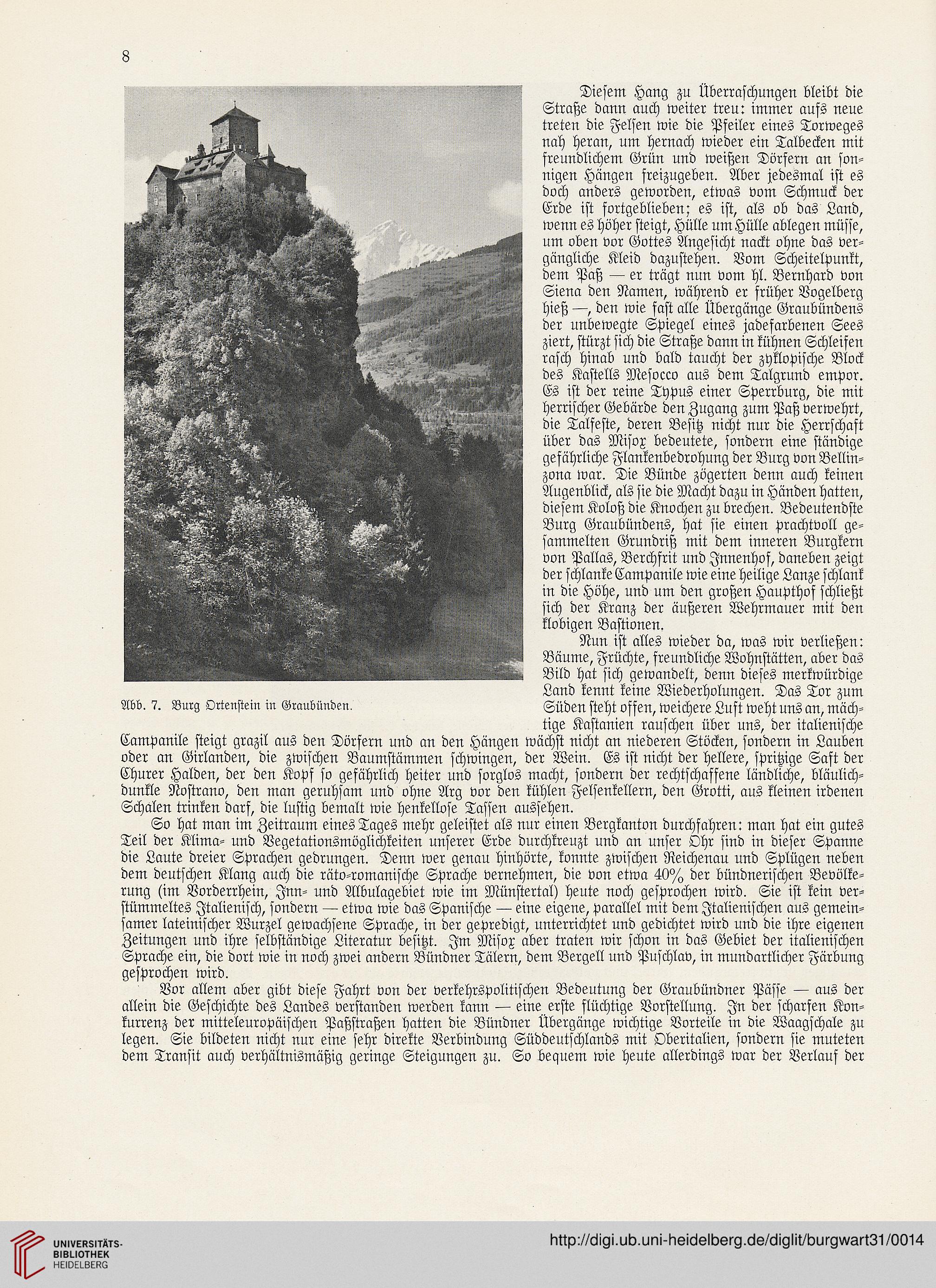

Abb. 7. Burg Ortenstein in Graubünden. Süden steht offen, weichere Luft weht uns an, mäch-

tige Kastanien rauschen über uns, der italienische

Campanile steigt grazil aus den Dörfern und an den Hängen wächst nicht an niederen Stöcken, sondern in Lauben

oder an Girlanden, die zwischen Baumstämmen schwingen, der Wein. Es ist nicht der hellere, spritzige Saft der

Churer Halden, der den Kopf so gefährlich heiter und sorglos macht, sondern der rechtschaffene ländliche, bläulich-

dunkle Nostrano, den man geruhsam und ohne Arg vor den kühlen Felsenkellern, den Grotti, aus kleinen irdenen

Schalen trinken darf, die lustig bemalt wie henkellose Tassen aussehen.

So hat man im Zeitraum eines Tages mehr geleistet als nur einen Bergkanton durchfahren: man hat ein gutes

Teil der Klima- und Vegetationsmöglichkeiten unserer Erde durchkreuzt und an unser Ohr sind in dieser Spanne

die Laute dreier Sprachen gedrungen. Denn wer genau hinhörte, konnte zwischen Reichenau und Splügen neben

dem deutschen Klang auch die räto-romanische Sprache vernehmen, die von etwa 40°/, der bündnerischen Bevölke-

rung (im Vorderrhein, Inn- und Albulagebiet wie im Münstertal) heute noch gesprochen wird. Sie ist kein ver-

stümmeltes Italienisch, sondern — etwa wie das Spanische — eine eigene, parallel mit dem Italienischen aus gemein-

samer lateinischer Wurzel gewachsene Sprache, in der gepredigt, unterrichtet und gedichtet wird und die ihre eigenen

Zeitungen und ihre selbständige Literatur besitzt. Im Misox aber traten wir schon in das Gebiet der italienischen

Sprache ein, die dort wie in noch zwei andern Bündner Tälern, dem Bergell und Puschlav, in mundartlicher Färbung

gesprochen wird.

Vor allem aber gibt diese Fahrt von der verkehrspolitischen Bedeutung der Graubündner Pässe — aus der

allein die Geschichte des Landes verstanden werden kann — eine erste flüchtige Vorstellung. In der scharfen Kon-

kurrenz der mitteleuropäischen Paßstraßen hatten die Bündner Übergänge wichtige Vorteile in die Waagschale zu

legen. Sie bildeten nicht nur eine sehr direkte Verbindung Süddeutschlands mit Oberitalien, sondern sie muteten

dem Transit auch verhältnismäßig geringe Steigungen zu. So bequem wie heute allerdings war der Verlauf der