38

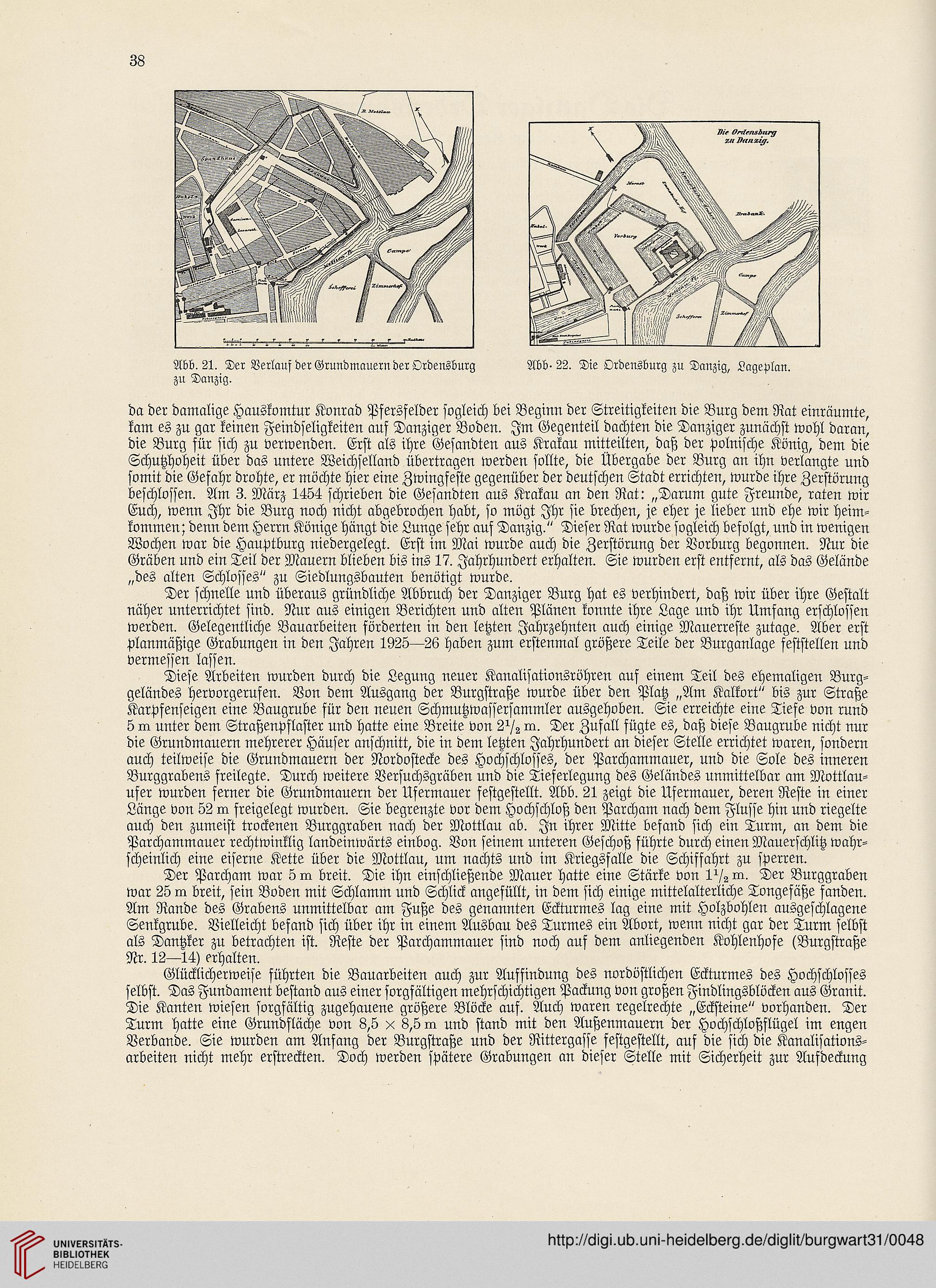

Abb. 21. Der Verlauf der Grundmauern der Ordensburg Abb- 22. Die Ordensburg zu Danzig, Lageplan,

zu Danzig.

da der damalige Hauskomtur Konrad Pfersfelder sogleich bei Beginn der Streitigkeiten die Burg dem Rat einräumte,

kam es zu gar keinen Feindseligkeiten auf Danziger Boden. Im Gegenteil dachten die Danziger zunächst wohl daran,

die Burg für sich zu verwenden. Erst als ihre Gesandten aus Krakau mitteilten, daß der polnische König, dem die

Schutzhoheit über das untere Weichselland übertragen werden sollte, die Übergabe der Burg an ihn verlangte und

somit die Gefahr drohte, er möchte hier eine Zwingfeste gegenüber der deutschen Stadt errichten, wurde ihre Zerstörung

beschlossen. Am 3. März 1454 schrieben die Gesandten aus Krakau an den Rat: „Darum gute Freunde, raten wir

Euch, wenn Ihr die Burg noch nicht abgebrochen habt, so mögt Ihr sie brechen, je eher je lieber und ehe wir heim-

kommen; denn dem Herrn Könige hängt die Lunge sehr auf Danzig." Dieser Rat wurde sogleich befolgt, und in wenigen

Wochen war die Hauptburg niedergelegt. Erst im Mai wurde auch die Zerstörung der Borburg begonnen. Nur die

Gräben und ein Teil der Mauern blieben bis ins 17. Jahrhundert erhalten. Sie wurden erst entfernt, als das Gelände

„des alten Schlosses" zu Siedlungsbauten benötigt wurde.

Der schnelle und überaus gründliche Abbruch der Danziger Burg hat es verhindert, daß wir über ihre Gestalt

näher unterrichtet sind. Nur aus einigen Berichten und alten Plänen konnte ihre Lage und ihr Umfang erschlossen

werden. Gelegentliche Bauarbeiten förderten in den letzten Jahrzehnten auch einige Mauerreste zutage. Aber erst

planmäßige Grabungen in den Jahren 1925—26 haben zum erstenmal größere Teile der Burganlage feststellen und

vermessen lassen.

Diese Arbeiten wurden durch die Legung neuer Kanalisationsröhren auf einem Teil des ehemaligen Burg-

geländes hervorgerufen. Von dem Ausgang der Burgstraße wurde über den Platz „Am Kalkort" bis zur Straße

Karpfenseigen eine Baugrube für den neuen Schmutzwassersammler ausgehoben. Sie erreichte eine Tiefe von rund

5 m unter dem Straßenpflaster und hatte eine Breite von 2^ in. Der Zufall fügte es, daß diese Baugrube nicht nur

die Grundmauern mehrerer Häuser anschnitt, die in dem letzten Jahrhundert an dieser Stelle errichtet waren, sondern

auch teilweise die Grundmauern der Nordostecke des Hochschlosses, der Parchammauer, und die Sole des inneren

Burggrabens freilegte. Durch weitere Versuchsgräben und die Tieferlegung des Geländes unmittelbar am Mottlau-

ufer wurden ferner die Grundmauern der Ufermauer festgestellt. Abb. 21 zeigt die Ufermauer, deren Reste in einer

Länge von 52 in freigelegt wurden. Sie begrenzte vor dem Hochschloß den Parcham nach dem Flusse hin und riegelte

auch den zumeist trockenen Burggraben nach der Mottlau ab. In ihrer Mitte befand sich ein Turm, an dem die

Parchammauer rechtwinklig landeinwärts einbog. Bon seinem unteren Geschoß führte durch einen Mauerschlitz wahr-

scheinlich eine eiserne Kette über die Mottlau, um nachts und im Kriegsfälle die Schiffahrt zu sperren.

Der Parcham war 5 m breit. Die ihn einschließende Mauer hatte eine Stärke von l^m. Der Burggraben

war 25 m breit, sein Boden mit Schlamm und Schlick angefüllt, in dem sich einige mittelalterliche Tongefäße fanden.

Am Rande des Grabens unmittelbar am Fuße des genannten Eckturmes lag eine mit Holzbohlen ausgeschlagene

Senkgrube. Vielleicht befand sich über ihr in einem Ausbau des Turmes ein Abort, wenn nicht gar der Turm selbst

als Dantzker zu betrachten ist. Reste der Parchammauer sind noch auf dem anliegenden Kohlenhofe (Burgstraße

Nr. 12—14) erhalten.

Glücklicherweise führten die Bauarbeiten auch zur Auffindung des nordöstlichen Eckturmes des Hochschlosses

selbst. Das Fundament bestand aus einer sorgfältigen mehrschichtigen Packung von großen Findlingsblöcken aus Granit.

Die Kanten wiesen sorgfältig zugehauene größere Blöcke auf. Auch waren regelrechte „Ecksteine" vorhanden. Der

Turm hatte eine Grundfläche von 8,5 x 8,5 m und stand mit den Außenmauern der Hochschloßflügel im engen

Verbände. Sie wurden am Anfang der Burgstraße und der Rittergasse festgestellt, auf die sich die Kanalisations-

arbeiten nicht mehr erstreckten. Doch werden spätere Grabungen an dieser Stelle mit Sicherheit zur Aufdeckung

Abb. 21. Der Verlauf der Grundmauern der Ordensburg Abb- 22. Die Ordensburg zu Danzig, Lageplan,

zu Danzig.

da der damalige Hauskomtur Konrad Pfersfelder sogleich bei Beginn der Streitigkeiten die Burg dem Rat einräumte,

kam es zu gar keinen Feindseligkeiten auf Danziger Boden. Im Gegenteil dachten die Danziger zunächst wohl daran,

die Burg für sich zu verwenden. Erst als ihre Gesandten aus Krakau mitteilten, daß der polnische König, dem die

Schutzhoheit über das untere Weichselland übertragen werden sollte, die Übergabe der Burg an ihn verlangte und

somit die Gefahr drohte, er möchte hier eine Zwingfeste gegenüber der deutschen Stadt errichten, wurde ihre Zerstörung

beschlossen. Am 3. März 1454 schrieben die Gesandten aus Krakau an den Rat: „Darum gute Freunde, raten wir

Euch, wenn Ihr die Burg noch nicht abgebrochen habt, so mögt Ihr sie brechen, je eher je lieber und ehe wir heim-

kommen; denn dem Herrn Könige hängt die Lunge sehr auf Danzig." Dieser Rat wurde sogleich befolgt, und in wenigen

Wochen war die Hauptburg niedergelegt. Erst im Mai wurde auch die Zerstörung der Borburg begonnen. Nur die

Gräben und ein Teil der Mauern blieben bis ins 17. Jahrhundert erhalten. Sie wurden erst entfernt, als das Gelände

„des alten Schlosses" zu Siedlungsbauten benötigt wurde.

Der schnelle und überaus gründliche Abbruch der Danziger Burg hat es verhindert, daß wir über ihre Gestalt

näher unterrichtet sind. Nur aus einigen Berichten und alten Plänen konnte ihre Lage und ihr Umfang erschlossen

werden. Gelegentliche Bauarbeiten förderten in den letzten Jahrzehnten auch einige Mauerreste zutage. Aber erst

planmäßige Grabungen in den Jahren 1925—26 haben zum erstenmal größere Teile der Burganlage feststellen und

vermessen lassen.

Diese Arbeiten wurden durch die Legung neuer Kanalisationsröhren auf einem Teil des ehemaligen Burg-

geländes hervorgerufen. Von dem Ausgang der Burgstraße wurde über den Platz „Am Kalkort" bis zur Straße

Karpfenseigen eine Baugrube für den neuen Schmutzwassersammler ausgehoben. Sie erreichte eine Tiefe von rund

5 m unter dem Straßenpflaster und hatte eine Breite von 2^ in. Der Zufall fügte es, daß diese Baugrube nicht nur

die Grundmauern mehrerer Häuser anschnitt, die in dem letzten Jahrhundert an dieser Stelle errichtet waren, sondern

auch teilweise die Grundmauern der Nordostecke des Hochschlosses, der Parchammauer, und die Sole des inneren

Burggrabens freilegte. Durch weitere Versuchsgräben und die Tieferlegung des Geländes unmittelbar am Mottlau-

ufer wurden ferner die Grundmauern der Ufermauer festgestellt. Abb. 21 zeigt die Ufermauer, deren Reste in einer

Länge von 52 in freigelegt wurden. Sie begrenzte vor dem Hochschloß den Parcham nach dem Flusse hin und riegelte

auch den zumeist trockenen Burggraben nach der Mottlau ab. In ihrer Mitte befand sich ein Turm, an dem die

Parchammauer rechtwinklig landeinwärts einbog. Bon seinem unteren Geschoß führte durch einen Mauerschlitz wahr-

scheinlich eine eiserne Kette über die Mottlau, um nachts und im Kriegsfälle die Schiffahrt zu sperren.

Der Parcham war 5 m breit. Die ihn einschließende Mauer hatte eine Stärke von l^m. Der Burggraben

war 25 m breit, sein Boden mit Schlamm und Schlick angefüllt, in dem sich einige mittelalterliche Tongefäße fanden.

Am Rande des Grabens unmittelbar am Fuße des genannten Eckturmes lag eine mit Holzbohlen ausgeschlagene

Senkgrube. Vielleicht befand sich über ihr in einem Ausbau des Turmes ein Abort, wenn nicht gar der Turm selbst

als Dantzker zu betrachten ist. Reste der Parchammauer sind noch auf dem anliegenden Kohlenhofe (Burgstraße

Nr. 12—14) erhalten.

Glücklicherweise führten die Bauarbeiten auch zur Auffindung des nordöstlichen Eckturmes des Hochschlosses

selbst. Das Fundament bestand aus einer sorgfältigen mehrschichtigen Packung von großen Findlingsblöcken aus Granit.

Die Kanten wiesen sorgfältig zugehauene größere Blöcke auf. Auch waren regelrechte „Ecksteine" vorhanden. Der

Turm hatte eine Grundfläche von 8,5 x 8,5 m und stand mit den Außenmauern der Hochschloßflügel im engen

Verbände. Sie wurden am Anfang der Burgstraße und der Rittergasse festgestellt, auf die sich die Kanalisations-

arbeiten nicht mehr erstreckten. Doch werden spätere Grabungen an dieser Stelle mit Sicherheit zur Aufdeckung