44

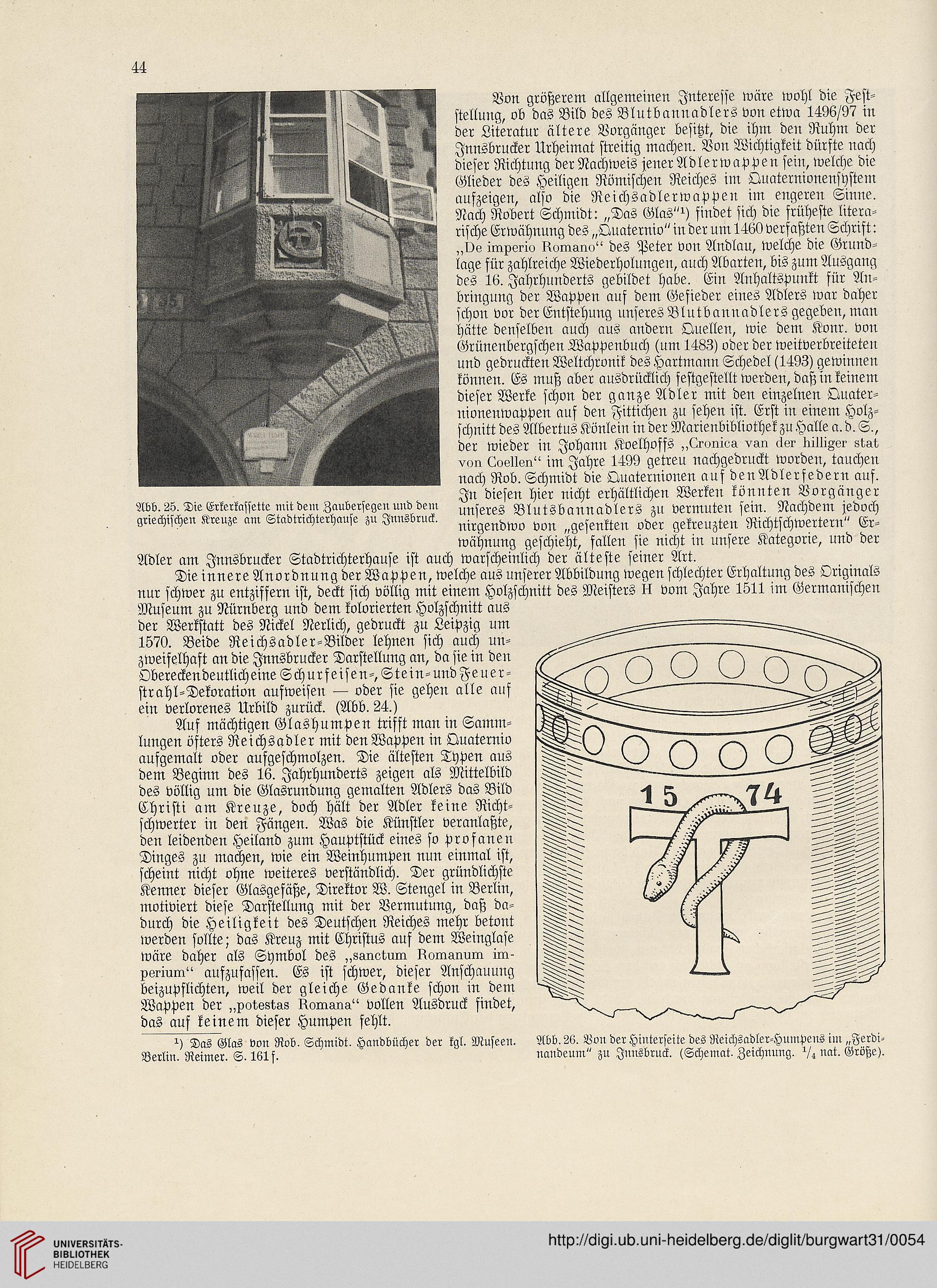

Abb. 25. Die Erkerkassette mit dem Zaubersegen und dem

griechischen Kreuze am Stadtrichterhause zu Innsbruck.

Voit größerem allgemeinen Interesse wäre wohl die Fest-

stellung, ob das Bild des Blutbannadlers von etwa 1496/97 in

der Literatur ältere Vorgänger besitzt, die ihm den Ruhm der

Innsbrucker Urheimat streitig machen. Von Wichtigkeit dürfte nach

dieser Richtung der Nachweis jenerAdlerwappen sein, welche die

Glieder des Heiligen Römischen Reiches in: Quaternionensystem

aufzeigen, also die Reichsadlerwappen im engeren Sinne.

Nach Robert Schmidt: „Das Glases findet sich die früheste litera-

rische Erwähnung des „Quaternio" in der um 1460 verfaßten Schrift:

„lle Eporio koinaaa" des Peter Volt Andlau, welche die Grund-

lage für zahlreiche Wiederholungen, auch Abarten, bis zum Ausgang

des 16. Jahrhunderts gebildet habe. Ein Anhaltspunkt für An-

bringung der Wappen auf dem Gefieder eines Adlers war daher

schon vor der Entstehung unseresBlutbannadlers gegeben, man

hätte denselben auch aus andern Quellen, wie dem Konr. von

Grünenbergschen.Wappenbuch (um 1483) oder der weitverbreiteten

und gedruckten Weltchronik des Hartmann Schedel (1493) gewinnen

können. Es muß aber ausdrücklich festgestellt werden, daß in keinem

dieser Werke schon der ganze Adler mit den einzelnen Quater-

nionenwappen auf den Fittichen zu sehen ist. Erst in einem Holz-

schnitt des Albertus Könlein in der Marienbibliothek zu Halle a. d. S.,

der wieder in Johann Koelhoffs „Ouaiva vaa cksr billiMr svm

v»a LosIIair" im Jahre 1499 getreu nachgedruckt worden, tauchen

nach Rob. Schmidt die Quaternionen auf denAdlerfedern auf.

In diesen hier nicht erhältlichen Werken könnten Vorgänger

unseres Blutsbannadlers zu vermuten sein. Nachdem jedoch

nirgendwo von „gesenkten oder gekreuzten Richtschwertern" Er-

wähnung geschieht, fallen sie nicht in unsere Kategorie, lind der

Adler am Innsbrucker Stadtrichterhause ist auch warscheinlich der älteste seiner Art.

Die innere Anordnung der Wappen, welche aus unserer Abbildung wegen schlechter Erhaltung des Originals

nur schwer zu entziffern ist, deckt sich völlig mit einem Holzschnitt des Meisters II vom Jahre 1511 im Germanischen

Museum zu Nürnberg und dem kolorierten Holzschnitt aus

der Werkstatt des Nickel Nerlich, gedruckt zu Leipzig um

1570. Beide Reichsadler-Bilder lehnen sich auch un-

zweifelhaft an die Innsbrucker Darstellung an, da sie in den

Obereckendeutlicheine Sch urfeisen-, Stein-und Fe u er-

strahl-Dekoration aufweisen — oder sie gehen alle auf

ein verlorenes Urbild zurück. (Abb. 24.)

Auf mächtigen Glashumpen trifft man in Samm-

lungen öfters Reichsadler mit den Wappen in Quaternio

aufgemalt oder aufgeschmolzen. Die ältesten Typen aus

dem Beginn des 16. Jahrhunderts zeigen als Mittelbild

des völlig um die Glasrundung gemalten Adlers das Bild

Christi am Kreuze, doch hält der Adler keine Richt-

schwerter in den Fängen. Was die Künstler veranlaßte,

den leidenden Heiland zum Hauptstück eines so profanen

Dinges zu machen, wie ein Weinhumpen nun einmal ist,

scheint nicht ohne weiteres verständlich. Der gründlichste

Kenner dieser Glasgefäße, Direktor W. Stengel in Berlin,

motiviert diese Darstellung mit der Vermutung, daß da-

durch die Heiligkeit des Deutschen Reiches mehr betont

werde» sollte; das Kreuz mit Christus auf dem Weiuglase

wäre daher als Symbol des „sanotum koinanuin im-

psrium" aufzufassen. Es ist schwer, dieser Anschauung

beizupflichten, weil der gleiche Gedanke schon in dem

Wappen der „polestss lloinana" vollen Ausdruck findet,

das auf keinem dieser Humpen fehlt.

*) Das Glas von Rob. Schmidt. Handbücher der kgl. Museen.

Berlin. Reimer. S. 161 f.

Abb. 26. Bon der Hinterseite des Reichsadler-Humpens im „Ferdi-

nandeum" zu Innsbruck. (Schemat. Zeichnung. nat. Größe).

Abb. 25. Die Erkerkassette mit dem Zaubersegen und dem

griechischen Kreuze am Stadtrichterhause zu Innsbruck.

Voit größerem allgemeinen Interesse wäre wohl die Fest-

stellung, ob das Bild des Blutbannadlers von etwa 1496/97 in

der Literatur ältere Vorgänger besitzt, die ihm den Ruhm der

Innsbrucker Urheimat streitig machen. Von Wichtigkeit dürfte nach

dieser Richtung der Nachweis jenerAdlerwappen sein, welche die

Glieder des Heiligen Römischen Reiches in: Quaternionensystem

aufzeigen, also die Reichsadlerwappen im engeren Sinne.

Nach Robert Schmidt: „Das Glases findet sich die früheste litera-

rische Erwähnung des „Quaternio" in der um 1460 verfaßten Schrift:

„lle Eporio koinaaa" des Peter Volt Andlau, welche die Grund-

lage für zahlreiche Wiederholungen, auch Abarten, bis zum Ausgang

des 16. Jahrhunderts gebildet habe. Ein Anhaltspunkt für An-

bringung der Wappen auf dem Gefieder eines Adlers war daher

schon vor der Entstehung unseresBlutbannadlers gegeben, man

hätte denselben auch aus andern Quellen, wie dem Konr. von

Grünenbergschen.Wappenbuch (um 1483) oder der weitverbreiteten

und gedruckten Weltchronik des Hartmann Schedel (1493) gewinnen

können. Es muß aber ausdrücklich festgestellt werden, daß in keinem

dieser Werke schon der ganze Adler mit den einzelnen Quater-

nionenwappen auf den Fittichen zu sehen ist. Erst in einem Holz-

schnitt des Albertus Könlein in der Marienbibliothek zu Halle a. d. S.,

der wieder in Johann Koelhoffs „Ouaiva vaa cksr billiMr svm

v»a LosIIair" im Jahre 1499 getreu nachgedruckt worden, tauchen

nach Rob. Schmidt die Quaternionen auf denAdlerfedern auf.

In diesen hier nicht erhältlichen Werken könnten Vorgänger

unseres Blutsbannadlers zu vermuten sein. Nachdem jedoch

nirgendwo von „gesenkten oder gekreuzten Richtschwertern" Er-

wähnung geschieht, fallen sie nicht in unsere Kategorie, lind der

Adler am Innsbrucker Stadtrichterhause ist auch warscheinlich der älteste seiner Art.

Die innere Anordnung der Wappen, welche aus unserer Abbildung wegen schlechter Erhaltung des Originals

nur schwer zu entziffern ist, deckt sich völlig mit einem Holzschnitt des Meisters II vom Jahre 1511 im Germanischen

Museum zu Nürnberg und dem kolorierten Holzschnitt aus

der Werkstatt des Nickel Nerlich, gedruckt zu Leipzig um

1570. Beide Reichsadler-Bilder lehnen sich auch un-

zweifelhaft an die Innsbrucker Darstellung an, da sie in den

Obereckendeutlicheine Sch urfeisen-, Stein-und Fe u er-

strahl-Dekoration aufweisen — oder sie gehen alle auf

ein verlorenes Urbild zurück. (Abb. 24.)

Auf mächtigen Glashumpen trifft man in Samm-

lungen öfters Reichsadler mit den Wappen in Quaternio

aufgemalt oder aufgeschmolzen. Die ältesten Typen aus

dem Beginn des 16. Jahrhunderts zeigen als Mittelbild

des völlig um die Glasrundung gemalten Adlers das Bild

Christi am Kreuze, doch hält der Adler keine Richt-

schwerter in den Fängen. Was die Künstler veranlaßte,

den leidenden Heiland zum Hauptstück eines so profanen

Dinges zu machen, wie ein Weinhumpen nun einmal ist,

scheint nicht ohne weiteres verständlich. Der gründlichste

Kenner dieser Glasgefäße, Direktor W. Stengel in Berlin,

motiviert diese Darstellung mit der Vermutung, daß da-

durch die Heiligkeit des Deutschen Reiches mehr betont

werde» sollte; das Kreuz mit Christus auf dem Weiuglase

wäre daher als Symbol des „sanotum koinanuin im-

psrium" aufzufassen. Es ist schwer, dieser Anschauung

beizupflichten, weil der gleiche Gedanke schon in dem

Wappen der „polestss lloinana" vollen Ausdruck findet,

das auf keinem dieser Humpen fehlt.

*) Das Glas von Rob. Schmidt. Handbücher der kgl. Museen.

Berlin. Reimer. S. 161 f.

Abb. 26. Bon der Hinterseite des Reichsadler-Humpens im „Ferdi-

nandeum" zu Innsbruck. (Schemat. Zeichnung. nat. Größe).