DIE ÄLTESTEN DEUTSCHEN FAYENCEN

Das hamburgifche Mufeum befit^t

zehn derart zeitlich feftgelegte Stücke,

aber von [einem übrigen Befiß find

noch zahlreiche andere Stücke in

die durch Datierung von 1628 bis

1656 begrenzte Periode zu legen.

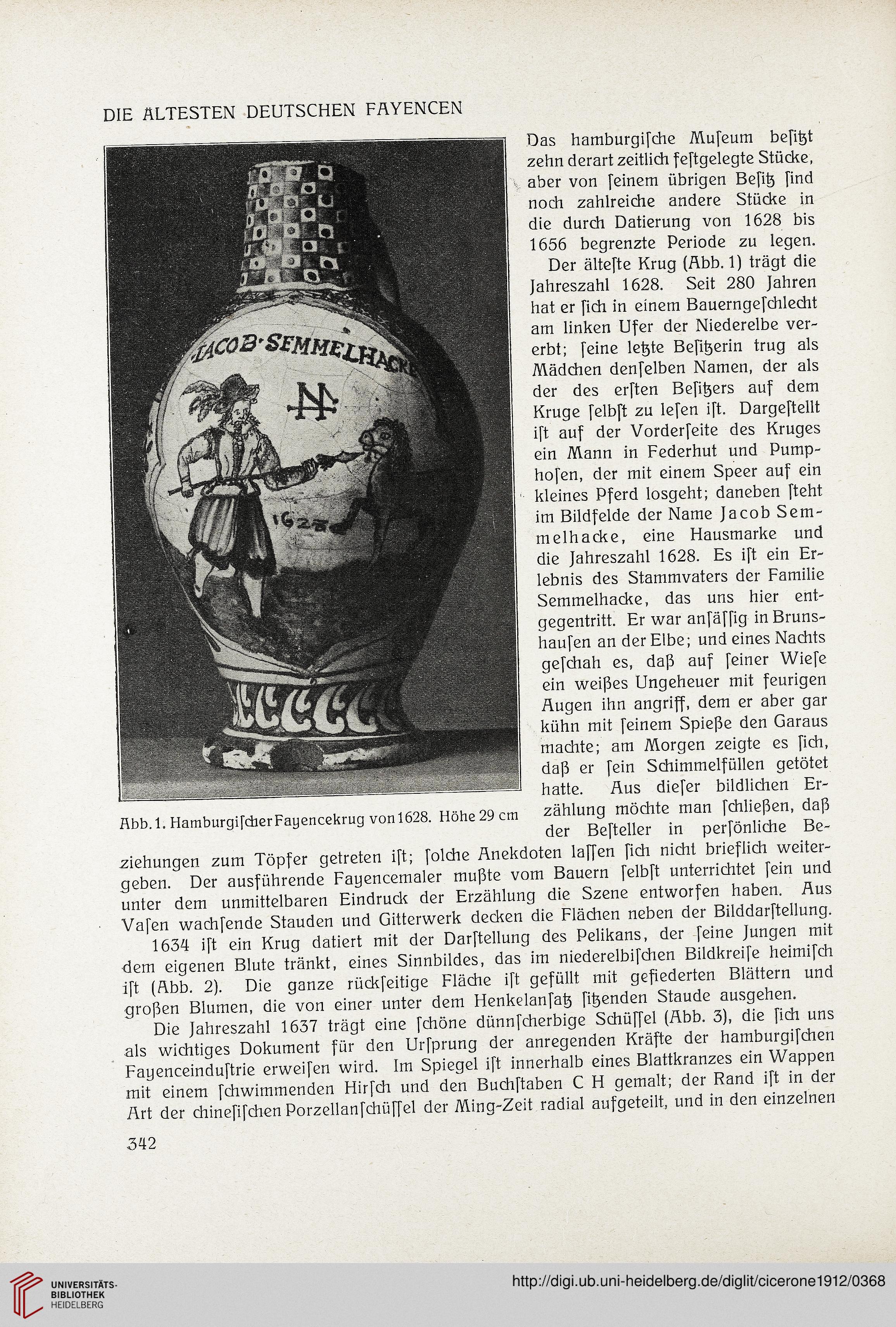

Der ältefte Krug (Äbb. 1) trägt die

Jahreszahl 1628. Seit 280 Jahren

hat er [ich in einem Bauerngefchlecht

am linken Ufer der Niederelbe ver-

erbt; [eine leiste Befißerin trug als

Mädchen denfelben Namen, der als

der des erften Befißers auf dem

Kruge felbft zu lefen ift. Dargeftellt

ift auf der Vorderfeite des Kruges

ein Mann in Federhut und Pump-

hofen, der mit einem Speer auf ein

kleines Pferd losgeht; daneben [teht

im Bildfelde der Name Jacob Sem-

melhacke, eine Hausmarke und

die Jahreszahl 1628. Es ift ein Er-

lebnis des Stammvaters der Familie

Semmelhacke, das uns hier ent-

gegentritt. Er war anfäffig in Bruns-

haufen an der Elbe; und eines Nachts

gefchah es, daß auf feiner Wiefe

ein weißes Ungeheuer mit feurigen

Äugen ihn angriff, dem er aber gar

kühn mit feinem Spieße den Garaus

machte; am Morgen zeigte es [ich,

daß er fein Schimmelfüllen getötet

hatte. Aus diefer bildlichen Er-

Äbb. 1. HamburgifcberFayencekrug von 1628. Höhe 29 cm zählung möchte man fchließen, daß

der Befteller in perfönliche Be-

ziehungen zum Töpfer getreten ift; folche Anekdoten laffen [ich nicht brieflich weiter-

geben. Der ausführende Fayencemaler mußte vom Bauern felbft unterrichtet fein und

unter dem unmittelbaren Eindruck der Erzählung die Szene entworfen haben. Aus

Vafen wachfende Stauden und Gitterwerk decken die Flächen neben der Bilddarftellung.

1634 ift ein Krug datiert mit der Darftellung des Pelikans, der feine Jungen mit

dem eigenen Blute tränkt, eines Sinnbildes, das im niederelbifchen Bildkreife heimifch

ift (Abb. 2). Die ganze rückfeitige Fläche ift gefüllt mit gefiederten Blättern und

großen Blumen, die von einer unter dem Henkelanfaß fißenden Staude ausgehen.

Die Jahreszahl 1637 trägt eine fchöne dünnfcherbige Schüffel (Äbb. 3), die [ich uns

als wichtiges Dokument für den Urfprung der anregenden Kräfte der hamburgifchen

Fayenceinduftrie erweifen wird. Im Spiegel ift innerhalb eines Blattkranzes ein Wappen

mit einem fchwimmenden Hirfch und den Buchftaben C H gemalt; der Rand ift in der

Art der chinefifchen Porzellanfchüffel der Ming-Zeit radial aufgeteilt, und in den einzelnen

342

Das hamburgifche Mufeum befit^t

zehn derart zeitlich feftgelegte Stücke,

aber von [einem übrigen Befiß find

noch zahlreiche andere Stücke in

die durch Datierung von 1628 bis

1656 begrenzte Periode zu legen.

Der ältefte Krug (Äbb. 1) trägt die

Jahreszahl 1628. Seit 280 Jahren

hat er [ich in einem Bauerngefchlecht

am linken Ufer der Niederelbe ver-

erbt; [eine leiste Befißerin trug als

Mädchen denfelben Namen, der als

der des erften Befißers auf dem

Kruge felbft zu lefen ift. Dargeftellt

ift auf der Vorderfeite des Kruges

ein Mann in Federhut und Pump-

hofen, der mit einem Speer auf ein

kleines Pferd losgeht; daneben [teht

im Bildfelde der Name Jacob Sem-

melhacke, eine Hausmarke und

die Jahreszahl 1628. Es ift ein Er-

lebnis des Stammvaters der Familie

Semmelhacke, das uns hier ent-

gegentritt. Er war anfäffig in Bruns-

haufen an der Elbe; und eines Nachts

gefchah es, daß auf feiner Wiefe

ein weißes Ungeheuer mit feurigen

Äugen ihn angriff, dem er aber gar

kühn mit feinem Spieße den Garaus

machte; am Morgen zeigte es [ich,

daß er fein Schimmelfüllen getötet

hatte. Aus diefer bildlichen Er-

Äbb. 1. HamburgifcberFayencekrug von 1628. Höhe 29 cm zählung möchte man fchließen, daß

der Befteller in perfönliche Be-

ziehungen zum Töpfer getreten ift; folche Anekdoten laffen [ich nicht brieflich weiter-

geben. Der ausführende Fayencemaler mußte vom Bauern felbft unterrichtet fein und

unter dem unmittelbaren Eindruck der Erzählung die Szene entworfen haben. Aus

Vafen wachfende Stauden und Gitterwerk decken die Flächen neben der Bilddarftellung.

1634 ift ein Krug datiert mit der Darftellung des Pelikans, der feine Jungen mit

dem eigenen Blute tränkt, eines Sinnbildes, das im niederelbifchen Bildkreife heimifch

ift (Abb. 2). Die ganze rückfeitige Fläche ift gefüllt mit gefiederten Blättern und

großen Blumen, die von einer unter dem Henkelanfaß fißenden Staude ausgehen.

Die Jahreszahl 1637 trägt eine fchöne dünnfcherbige Schüffel (Äbb. 3), die [ich uns

als wichtiges Dokument für den Urfprung der anregenden Kräfte der hamburgifchen

Fayenceinduftrie erweifen wird. Im Spiegel ift innerhalb eines Blattkranzes ein Wappen

mit einem fchwimmenden Hirfch und den Buchftaben C H gemalt; der Rand ift in der

Art der chinefifchen Porzellanfchüffel der Ming-Zeit radial aufgeteilt, und in den einzelnen

342