2Ö2

IL VON* DEN PERSERKRIEGEN BIS ZU DEMETRIOS VON PHALERON.

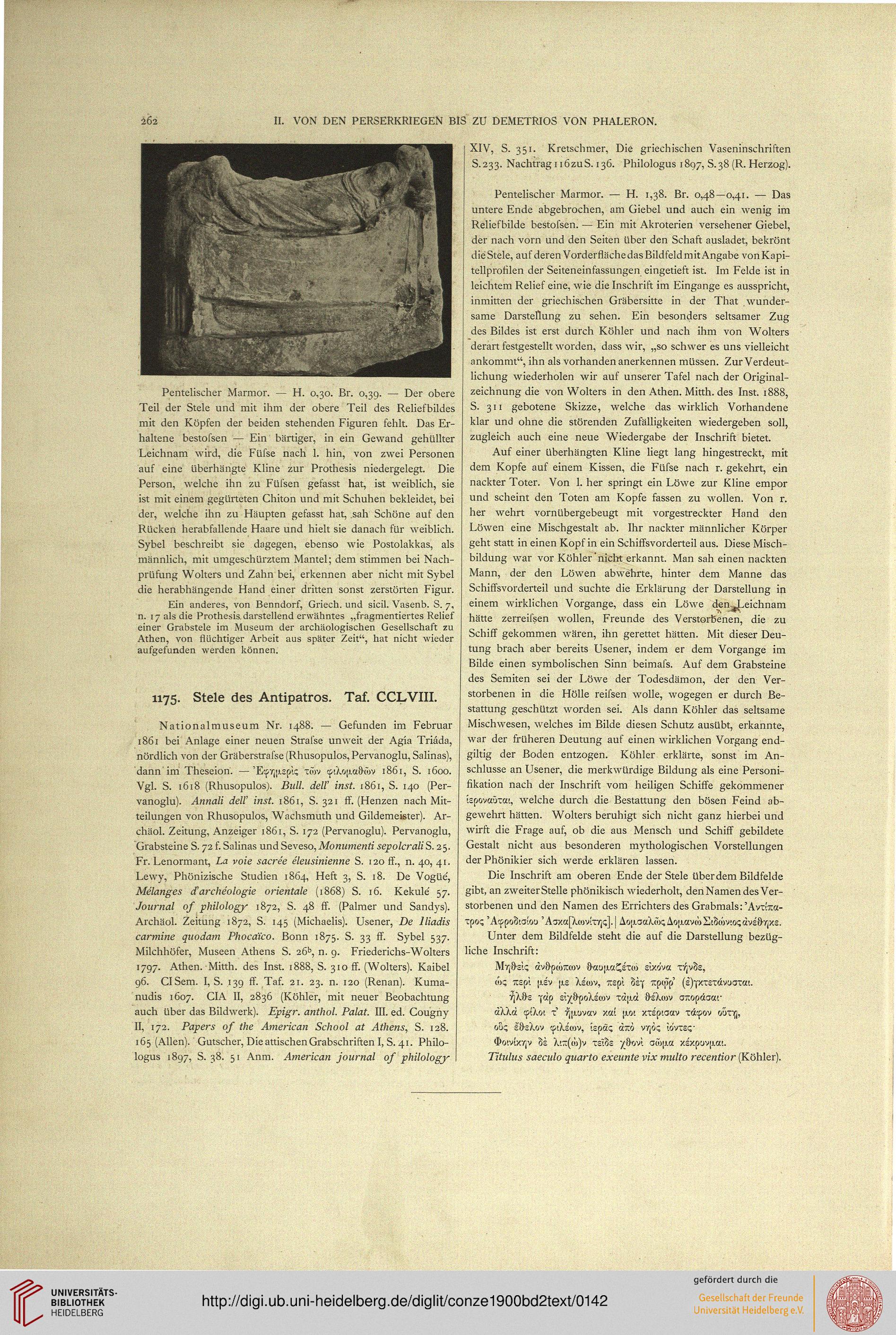

Pentelischer Marmor. — H. 0,30. Br. 0,39. — Der obere

Teil der Stele und mit ihm der obere Teil des Reliefbildes

mit den Köpfen der beiden stehenden Figuren fehlt. Das Er-

haltene bestofsen — Ein" bärtiger, in ein Gewand gehüllter

Leichnam wird, die Füfse nach 1. hin, von zwei Personen

auf eine überhängte Kline zur Prothesis niedergelegt. Die

Person, welche ihn zu Füfsen gefasst hat, ist weiblich, sie

ist mit einem gegürteten Chiton und mit Schuhen bekleidet, bei

der, welche ihn zu Häupten gefasst hat, .sah Schöne auf den

Rücken herabfallende Haare und hielt sie danach für weiblich.

Sybel beschreibt sie dagegen, ebenso wie Postolakkas, als

männlich, mit umgeschürztem Mantel; dem stimmen bei Nach-

prüfung Wolters und Zahn bei, erkennen aber nicht mit Sybel

die herabhängende Hand einer dritten sonst zerstörten Figur.

Ein anderes, von Benndorf, Griech. und sicil. Vasenb. S. 7,

ri, 17 als die Prothesis. darstellend erwähntes „fragmentiertes Relief

einer Grabstele im Museum der archäologischen Gesellschaft zu

Athen, von flüchtiger Arbeit aus später Zeit", hat nicht wieder

aufgefunden werden können.

1175. Stele des Antipatros. Taf. CCLVIII.

Nationalmuseum Nr. 1488. — Gefunden im Februar

1861 bei Anlage einer neuen Strafse unweit der Agia Triäda,

nördlich von der Gräberstrafse (Rhusopulos, Pervanoglu, Salinas),

dann'im Theseion. —'Ecp7;;ispic töjv ®'Xo\i.a$m 1861, S. 1600.

Vgl. S. 1618 (Rhusopulos). Bull. delV inst. 1861, S. 140 (Per-

vanoglu). Annali delV inst. 1861, S. 321 ff. (Henzen nach Mit-

teilungen von Rhusopulos, Wachsmuth und Gildemeister). Ar-

chäol. Zeitung, Anzeiger 1861, S. 172 (Pervanoglu). Pervanoglu,

Grabsteine S. 72 f. Salinas und Seveso,Monumenti sepolcrali S. 25.

Fr. Lenormant, La voie sacree eleusinienne S. 120 ff., n. 40, 41.

Lewy, Phönizische Studien 1864, Heft 3, S. 18. De Vogüe',

Melanges d'archeologie Orientale (1868) S. 16. Kekule' 57.

Journal of philology 1872, S. 48 ff. (Palmer und Sandys).

Archäol. Zeitung 1872, S. 145 (Michaelis). Usener, De lliadis

carmine quodam Phocaico. Bonn 1875. S. 33 ff. Sybel 537.

Milchhöfer, Museen Athens S. 26b, n. 9. Friederichs-Wolters

1797. Athen. -Mitth. des Inst. 1888, S. 310 ff. (Wolters). Kaibel

96. CISem. I, S. 139 ff. Taf. 21. 23. n. 120 (Renan). Kuma-

nudis 1607. CIA II, 2836 (Köhler, mit neuer Beobachtung

auch über das Bildwerk). Epigr. anthol. Palat. III. ed. Coügny

II, 172. Papers of the American School at Athens, S. 128.

165 (Allen). 'Gutscher, Die attischen Grabschriften I, S. 41. Philo-

logus 1897, S. 38. 51 Anm. American Journal of philology

XIV, S. 351. Kretschmer, Die griechischen Vaseninschriften

S.233. Nachtrag 116zuS. 136. Philologus 1897, S.38 (R. Herzog).

Pentelischer Marmor. — H. 1,38. Br. 0,48—0,41. — Das

untere Ende abgebrochen, am Giebel und auch ein wenig im

Reliefbilde bestofsen. — Ein mit Akroterien versehener Giebel,

der nach vorn und den Seiten über den Schaft ausladet, bekrönt

dieStele, auf deren VorderflächedasBildfeldmitAngabe vonKapi-

tellprofilen der Seiteneinfassungen eingetieft ist. Im Felde ist in

leichtem Relief eine, wie die Inschrift im Eingange es ausspricht,

inmitten der griechischen Gräbersitte in der That wunder-

same Darstellung zu sehen. Ein besonders seltsamer Zug

des Bildes ist erst durch Köhler und nach ihm von Wolters

derart festgestellt worden, dass wir, „so schwer es uns vielleicht

ankommt", ihn als vorhanden anerkennen müssen. Zur Verdeut-

lichung wiederholen wir auf unserer Tafel nach der Original-

zeichnung die von Wolters in den Athen. Mitth. des Inst. 1888,

S. 311 gebotene Skizze, welche das wirklich Vorhandene

klar und ohne die störenden Zufälligkeiten wiedergeben soll,

zugleich auch eine neue Wiedergabe der Inschrift bietet.

Auf einer überhängten Kline liegt lang hingestreckt, mit

dem Kopfe auf einem Kissen, die Füfse nach r. gekehrt, ein

nackter Toter. Von 1. her springt ein Löwe zur Kline empor

und scheint den Toten am Kopfe fassen zu wollen. Von r.

her wehrt vornübergebeugt mit vorgestreckter Hand den

Löwen eine Mischgestalt ab. Ihr nackter männlicher Körper

geht statt in einen Kopf in ein Schiffsvorderteil aus. Diese Misch-

bildung war vor Köhler "nicht erkannt. Man sah einen nackten

Mann, der den Löwen abwehrte, hinter dem Manne das

Schiffsvorderteil und suchte die Erklärung der Darstellung in

einem wirklichen Vorgange, dass ein Löwe den.«Leichnam

hätte zerreifsen wollen, Freunde des Verstorbenen, die zu

Schiff gekommen wären, ihn gerettet hätten. Mit dieser Deu-

tung brach aber bereits Usener, indem er dem Vorgange im

Bilde einen symbolischen Sinn beimafs. Auf dem Grabsteine

des Semiten sei der Löwe der Todesdämon, der den Ver-

storbenen in die Hölle reifsen wolle, wogegen er durch Be-

stattung geschützt worden sei. Als dann Köhler das seltsame

Mischwesen, welches im Bilde diesen Schutz ausübt, erkannte,

war der früheren Deutung auf einen wirklichen Vorgang end-

giltig der Boden entzogen. Köhler erklärte, sonst im An-

schlüsse an Usener, die merkwürdige Bildung als eine Personi-

fikation nach der Inschrift vom heiligen Schiffe gekommener

ispovaütai, welche durch die Bestattung den bösen Feind ab-

gewehrt hätten. Wolters beruhigt sich nicht ganz hierbei und

wirft die Frage auf, ob die aus Mensch und Schiff gebildete

Gestalt nicht aus besonderen mythologischen Vorstellungen

derPhönikier sich werde erklären lassen.

Die Inschrift am oberen Ende der Stele über dem Bildfelde

gibt, an zweiter Stelle phönikisch wiederholt, den Namen des Ver-

storbenen und den Namen des Errichters des Grabmals: 'Avx'-a-

tpoc 'A;ppo§!a<'oD 'Aaxa[X(uv'r/j<;].| AojxaaXä)c;Aojiav(oSt8{üv!OQdve8'Tixs.

Unter dem Bildfelde steht die auf die Darstellung bezüg-

liche Inschrift:

Mr(&sic dv8-po>xtt)v O-auna^stm sixdva r/jv§e,

cos Tcspl |xsv [Jie Xsa>v, TCSpi 8sy xp<;>p' (e)pa:sTäv[jaTa!.

y]X9-s -f«p d^frpolecov xä\id dsXüiv crcopäaar

äXXd 'f'Xoi t TJnovav xai jaoi xtsptaav tdipov ourß,

oöc 19-sXov (ptXsmv, Ispäc dito vqoz lövtsz'

<Dotvtx7(v <3s X'.-(<ö)v -stSs ^ovl Gw\xa x£xpuvp.a>..

Titulus saeculo quarto exeunte vix multo recentior (Köhler).

IL VON* DEN PERSERKRIEGEN BIS ZU DEMETRIOS VON PHALERON.

Pentelischer Marmor. — H. 0,30. Br. 0,39. — Der obere

Teil der Stele und mit ihm der obere Teil des Reliefbildes

mit den Köpfen der beiden stehenden Figuren fehlt. Das Er-

haltene bestofsen — Ein" bärtiger, in ein Gewand gehüllter

Leichnam wird, die Füfse nach 1. hin, von zwei Personen

auf eine überhängte Kline zur Prothesis niedergelegt. Die

Person, welche ihn zu Füfsen gefasst hat, ist weiblich, sie

ist mit einem gegürteten Chiton und mit Schuhen bekleidet, bei

der, welche ihn zu Häupten gefasst hat, .sah Schöne auf den

Rücken herabfallende Haare und hielt sie danach für weiblich.

Sybel beschreibt sie dagegen, ebenso wie Postolakkas, als

männlich, mit umgeschürztem Mantel; dem stimmen bei Nach-

prüfung Wolters und Zahn bei, erkennen aber nicht mit Sybel

die herabhängende Hand einer dritten sonst zerstörten Figur.

Ein anderes, von Benndorf, Griech. und sicil. Vasenb. S. 7,

ri, 17 als die Prothesis. darstellend erwähntes „fragmentiertes Relief

einer Grabstele im Museum der archäologischen Gesellschaft zu

Athen, von flüchtiger Arbeit aus später Zeit", hat nicht wieder

aufgefunden werden können.

1175. Stele des Antipatros. Taf. CCLVIII.

Nationalmuseum Nr. 1488. — Gefunden im Februar

1861 bei Anlage einer neuen Strafse unweit der Agia Triäda,

nördlich von der Gräberstrafse (Rhusopulos, Pervanoglu, Salinas),

dann'im Theseion. —'Ecp7;;ispic töjv ®'Xo\i.a$m 1861, S. 1600.

Vgl. S. 1618 (Rhusopulos). Bull. delV inst. 1861, S. 140 (Per-

vanoglu). Annali delV inst. 1861, S. 321 ff. (Henzen nach Mit-

teilungen von Rhusopulos, Wachsmuth und Gildemeister). Ar-

chäol. Zeitung, Anzeiger 1861, S. 172 (Pervanoglu). Pervanoglu,

Grabsteine S. 72 f. Salinas und Seveso,Monumenti sepolcrali S. 25.

Fr. Lenormant, La voie sacree eleusinienne S. 120 ff., n. 40, 41.

Lewy, Phönizische Studien 1864, Heft 3, S. 18. De Vogüe',

Melanges d'archeologie Orientale (1868) S. 16. Kekule' 57.

Journal of philology 1872, S. 48 ff. (Palmer und Sandys).

Archäol. Zeitung 1872, S. 145 (Michaelis). Usener, De lliadis

carmine quodam Phocaico. Bonn 1875. S. 33 ff. Sybel 537.

Milchhöfer, Museen Athens S. 26b, n. 9. Friederichs-Wolters

1797. Athen. -Mitth. des Inst. 1888, S. 310 ff. (Wolters). Kaibel

96. CISem. I, S. 139 ff. Taf. 21. 23. n. 120 (Renan). Kuma-

nudis 1607. CIA II, 2836 (Köhler, mit neuer Beobachtung

auch über das Bildwerk). Epigr. anthol. Palat. III. ed. Coügny

II, 172. Papers of the American School at Athens, S. 128.

165 (Allen). 'Gutscher, Die attischen Grabschriften I, S. 41. Philo-

logus 1897, S. 38. 51 Anm. American Journal of philology

XIV, S. 351. Kretschmer, Die griechischen Vaseninschriften

S.233. Nachtrag 116zuS. 136. Philologus 1897, S.38 (R. Herzog).

Pentelischer Marmor. — H. 1,38. Br. 0,48—0,41. — Das

untere Ende abgebrochen, am Giebel und auch ein wenig im

Reliefbilde bestofsen. — Ein mit Akroterien versehener Giebel,

der nach vorn und den Seiten über den Schaft ausladet, bekrönt

dieStele, auf deren VorderflächedasBildfeldmitAngabe vonKapi-

tellprofilen der Seiteneinfassungen eingetieft ist. Im Felde ist in

leichtem Relief eine, wie die Inschrift im Eingange es ausspricht,

inmitten der griechischen Gräbersitte in der That wunder-

same Darstellung zu sehen. Ein besonders seltsamer Zug

des Bildes ist erst durch Köhler und nach ihm von Wolters

derart festgestellt worden, dass wir, „so schwer es uns vielleicht

ankommt", ihn als vorhanden anerkennen müssen. Zur Verdeut-

lichung wiederholen wir auf unserer Tafel nach der Original-

zeichnung die von Wolters in den Athen. Mitth. des Inst. 1888,

S. 311 gebotene Skizze, welche das wirklich Vorhandene

klar und ohne die störenden Zufälligkeiten wiedergeben soll,

zugleich auch eine neue Wiedergabe der Inschrift bietet.

Auf einer überhängten Kline liegt lang hingestreckt, mit

dem Kopfe auf einem Kissen, die Füfse nach r. gekehrt, ein

nackter Toter. Von 1. her springt ein Löwe zur Kline empor

und scheint den Toten am Kopfe fassen zu wollen. Von r.

her wehrt vornübergebeugt mit vorgestreckter Hand den

Löwen eine Mischgestalt ab. Ihr nackter männlicher Körper

geht statt in einen Kopf in ein Schiffsvorderteil aus. Diese Misch-

bildung war vor Köhler "nicht erkannt. Man sah einen nackten

Mann, der den Löwen abwehrte, hinter dem Manne das

Schiffsvorderteil und suchte die Erklärung der Darstellung in

einem wirklichen Vorgange, dass ein Löwe den.«Leichnam

hätte zerreifsen wollen, Freunde des Verstorbenen, die zu

Schiff gekommen wären, ihn gerettet hätten. Mit dieser Deu-

tung brach aber bereits Usener, indem er dem Vorgange im

Bilde einen symbolischen Sinn beimafs. Auf dem Grabsteine

des Semiten sei der Löwe der Todesdämon, der den Ver-

storbenen in die Hölle reifsen wolle, wogegen er durch Be-

stattung geschützt worden sei. Als dann Köhler das seltsame

Mischwesen, welches im Bilde diesen Schutz ausübt, erkannte,

war der früheren Deutung auf einen wirklichen Vorgang end-

giltig der Boden entzogen. Köhler erklärte, sonst im An-

schlüsse an Usener, die merkwürdige Bildung als eine Personi-

fikation nach der Inschrift vom heiligen Schiffe gekommener

ispovaütai, welche durch die Bestattung den bösen Feind ab-

gewehrt hätten. Wolters beruhigt sich nicht ganz hierbei und

wirft die Frage auf, ob die aus Mensch und Schiff gebildete

Gestalt nicht aus besonderen mythologischen Vorstellungen

derPhönikier sich werde erklären lassen.

Die Inschrift am oberen Ende der Stele über dem Bildfelde

gibt, an zweiter Stelle phönikisch wiederholt, den Namen des Ver-

storbenen und den Namen des Errichters des Grabmals: 'Avx'-a-

tpoc 'A;ppo§!a<'oD 'Aaxa[X(uv'r/j<;].| AojxaaXä)c;Aojiav(oSt8{üv!OQdve8'Tixs.

Unter dem Bildfelde steht die auf die Darstellung bezüg-

liche Inschrift:

Mr(&sic dv8-po>xtt)v O-auna^stm sixdva r/jv§e,

cos Tcspl |xsv [Jie Xsa>v, TCSpi 8sy xp<;>p' (e)pa:sTäv[jaTa!.

y]X9-s -f«p d^frpolecov xä\id dsXüiv crcopäaar

äXXd 'f'Xoi t TJnovav xai jaoi xtsptaav tdipov ourß,

oöc 19-sXov (ptXsmv, Ispäc dito vqoz lövtsz'

<Dotvtx7(v <3s X'.-(<ö)v -stSs ^ovl Gw\xa x£xpuvp.a>..

Titulus saeculo quarto exeunte vix multo recentior (Köhler).