dessen Gestaltung beträchtliche Einflüsse der

Hannoverschen Bauschule aufweist.

MARTINSKIRCHE UND UMGEBUNG

Seit 1285 liegen Nachrichten über eine Kirche

und Gemeinde in Linden vor, zu der die Nach-

bardörfer Ricklingen, Bornum und Badenstedt

zählten. Sie gehörte zum Archidiakonat Pat-

tensen und damit zum Bistum Minden. Das

Patronat wechselte zwischen den Grafen von

Roden und von Hallermund, bis es 1328 auf

das Kloster Marienwerder überging.

Zu dieser Zeit versammelten sich die Gläubi-

gen in dem kleinen, auf dem Merianstich dar-

gestellten Gotteshaus. 1727 ersetzte man die

Kirche durch einen Neubau vermutlich nach

den Plänen von J.Chr. Böhm. Aus Geldman-

gel gedieh der Turm nur zu einem Stumpf. Erst

durch das Auftreten der finanzkräftigen indu-

striellen „Neubürger“ in der Mitte des 19. Jh.

mit ihrem Bedürfnis nach Repräsentation, vor

allem durch die Hilfe von G. Egestorff wurde

der Turm 1853 (Weihe 1854) von C.W. Hase

durch einen neogotischen polygonalen Auf-

satz mit schlankem Helm aus Ziegel vollendet.

1943 zerstörten Bomben das Kirchenschiff.

Der Turm blieb mit leichteren Beschädigun-

gen stehen und wurde nach dem Krieg mit

einigen Veränderungen wieder hergestellt;

deren gravierendste besteht in der Verschie-

bung der Proportionen (Erhöhung des schwe-

ren Unterbaus) und der Einfügung einer Platt-

form, hinter deren Geländer der zierliche Auf-

satz etwas unvermittelt aufwächst. Der Turm

steht als eine Art Campanile und als Mahnmal

neben dem nach Süden versetzten Neubau

der Kirche (D. Oesterlen) von 1957. Er bildet

für Linden städtebaulich einen wichtigen Be-

zugspunkt; nicht nur die Falkenstraße/Nie-

meyerstraße steigen vom Schwarzen Bär

gleichmäßig zu ihm an, auch die Haasemann-

straße scheint vom Küchengarten direkt zu

ihm hinzuführen. Von vielen Stellen aus sicht-

bar signalisiert er als Zeuge das 19. Jh. die La-

ge des alten Dorfes. Südlich und östlich lag

der Kirchhof, der bis zur Eröffnung des Stadt-

friedhofs (s.o. Lindener Berg) belegt wurde.

Heute findet sich hier eine zur Kirche anstei-

gende Rasenfläche mit Buschrand; bis auf

den Gedenkstein für J. Egestorff sind alle

Grabmale und auch das Egestorffsche Fami-

lienmausoleum verschwunden.

Den ehemaligen Friedhof begrenzt die im

Winkel herumgeführte Kirchstraße, die zu den

alten innerdörflichen Wegen gehörte. Ihre

nördlich an das Areal um die Kirche anschlie-

ßende Bebauung aus der Zeit von etwa

1890-1925 läßt allerdings keine Erinnerung

an das Dorf aufkommen. An dem südlichen

Straßenabschnitt finden sich einige locker ver-

teilte Gebäude, die im ehemaligen Pfarrgarten

bzw. auf dem historischen Gelände des Pla-

tenschen Anwesens stehen, auf das ein Stück

der Einfriedigung mit barockem Portal hindeu-

tet. Von dem großen Platenschen Besitz hat

sich als zusammenhängender Rest nur der

Von-Alten-Garten mit seinem alten Baumbe-

stand erhalten. Außer einigen Trümmern von

dem im Zweiten Weltkrieg zerstörten Schloß,

den Torhäusern von etwa 1900 (s.u. Von-

Alten-Allee) und den Mauerstücken (s.o.) wei-

sen keine baulichen Reste auf diese bedeu-

tende barocke Anlage. Allerdings wurden Tei-

le der Straßenführung in Linden-Süd nachhal-

tig von ihr geprägt (s.u.).

Bereits im 19. Jh. wurde der barocke Park in

einen Landschaftsgarten umgewandelt, und

in den siebziger Jahren begann der Baron

Von-Alten den Besitz abschnittsweise zu ver-

äußern: 1874 legte er in Linden-Süd die Ka-

planstraße und in Linden-Mitte die Niemeyer-

straße an und entwickelte bis 1888 Parzellie-

rungs- und Straßenplanungen für seinen

nördlichen Grundstücksbereich zwischen

Niemeyer- und Schwalenberger Straße, die

sowohl die Anlage der Egestorffstraße als

auch des Lindener Marktes (s.u.) vorsahen,

Planungen, die wenig später von der Stadt

aufgegriffen wurden.

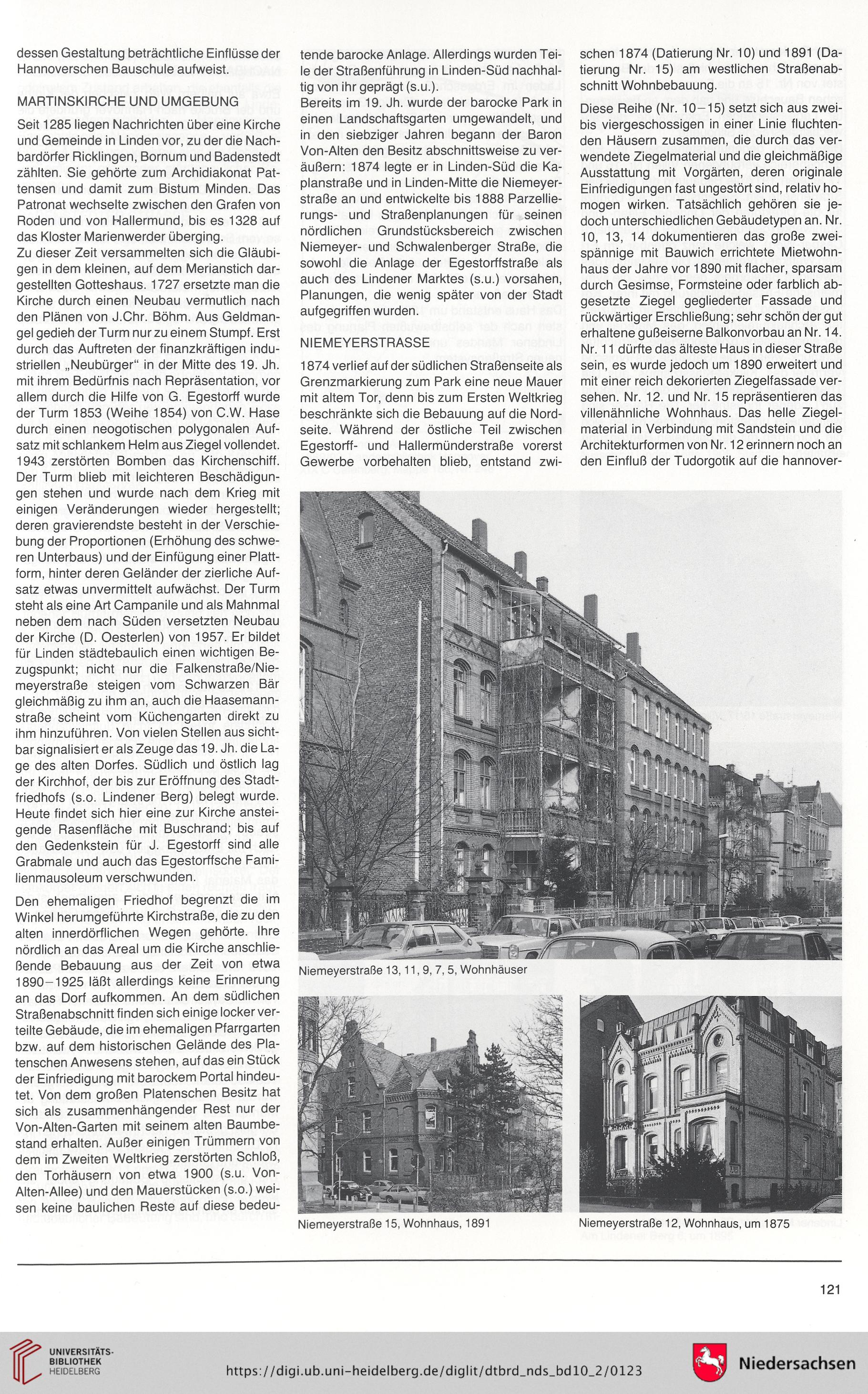

NIEMEYERSTRASSE

1874 verlief auf der südlichen Straßenseite als

Grenzmarkierung zum Park eine neue Mauer

mit altem Tor, denn bis zum Ersten Weltkrieg

beschränkte sich die Bebauung auf die Nord-

seite. Während der östliche Teil zwischen

Egestorff- und Hallermünderstraße vorerst

Gewerbe vorbehalten blieb, entstand zwi¬

schen 1874 (Datierung Nr. 10) und 1891 (Da-

tierung Nr. 15) am westlichen Straßenab-

schnitt Wohnbebauung.

Diese Reihe (Nr. 10-15) setzt sich aus zwei-

bis viergeschossigen in einer Linie fluchten-

den Häusern zusammen, die durch das ver-

wendete Ziegelmaterial und die gleichmäßige

Ausstattung mit Vorgärten, deren originale

Einfriedigungen fast ungestört sind, relativ ho-

mogen wirken. Tatsächlich gehören sie je-

doch unterschiedlichen Gebäudetypen an. Nr.

10, 13, 14 dokumentieren das große zwei-

spännige mit Bauwich errichtete Mietwohn-

haus der Jahre vor 1890 mit flacher, sparsam

durch Gesimse, Formsteine oder farblich ab-

gesetzte Ziegel gegliederter Fassade und

rückwärtiger Erschließung; sehr schön der gut

erhaltene gußeiserne Balkonvorbau an Nr. 14.

Nr. 11 dürfte das älteste Haus in dieser Straße

sein, es wurde jedoch um 1890 erweitert und

mit einer reich dekorierten Ziegelfassade ver-

sehen. Nr. 12. und Nr. 15 repräsentieren das

villenähnliche Wohnhaus. Das helle Ziegel-

material in Verbindung mit Sandstein und die

Architekturformen von Nr. 12 erinnern noch an

den Einfluß der Tudorgotik auf die hannover-

Niemeyerstraße 13,11,9, 7, 5, Wohnhäuser

Niemeyerstraße 15, Wohnhaus, 1891

Niemeyerstraße 12, Wohnhaus, um 1875

121

Hannoverschen Bauschule aufweist.

MARTINSKIRCHE UND UMGEBUNG

Seit 1285 liegen Nachrichten über eine Kirche

und Gemeinde in Linden vor, zu der die Nach-

bardörfer Ricklingen, Bornum und Badenstedt

zählten. Sie gehörte zum Archidiakonat Pat-

tensen und damit zum Bistum Minden. Das

Patronat wechselte zwischen den Grafen von

Roden und von Hallermund, bis es 1328 auf

das Kloster Marienwerder überging.

Zu dieser Zeit versammelten sich die Gläubi-

gen in dem kleinen, auf dem Merianstich dar-

gestellten Gotteshaus. 1727 ersetzte man die

Kirche durch einen Neubau vermutlich nach

den Plänen von J.Chr. Böhm. Aus Geldman-

gel gedieh der Turm nur zu einem Stumpf. Erst

durch das Auftreten der finanzkräftigen indu-

striellen „Neubürger“ in der Mitte des 19. Jh.

mit ihrem Bedürfnis nach Repräsentation, vor

allem durch die Hilfe von G. Egestorff wurde

der Turm 1853 (Weihe 1854) von C.W. Hase

durch einen neogotischen polygonalen Auf-

satz mit schlankem Helm aus Ziegel vollendet.

1943 zerstörten Bomben das Kirchenschiff.

Der Turm blieb mit leichteren Beschädigun-

gen stehen und wurde nach dem Krieg mit

einigen Veränderungen wieder hergestellt;

deren gravierendste besteht in der Verschie-

bung der Proportionen (Erhöhung des schwe-

ren Unterbaus) und der Einfügung einer Platt-

form, hinter deren Geländer der zierliche Auf-

satz etwas unvermittelt aufwächst. Der Turm

steht als eine Art Campanile und als Mahnmal

neben dem nach Süden versetzten Neubau

der Kirche (D. Oesterlen) von 1957. Er bildet

für Linden städtebaulich einen wichtigen Be-

zugspunkt; nicht nur die Falkenstraße/Nie-

meyerstraße steigen vom Schwarzen Bär

gleichmäßig zu ihm an, auch die Haasemann-

straße scheint vom Küchengarten direkt zu

ihm hinzuführen. Von vielen Stellen aus sicht-

bar signalisiert er als Zeuge das 19. Jh. die La-

ge des alten Dorfes. Südlich und östlich lag

der Kirchhof, der bis zur Eröffnung des Stadt-

friedhofs (s.o. Lindener Berg) belegt wurde.

Heute findet sich hier eine zur Kirche anstei-

gende Rasenfläche mit Buschrand; bis auf

den Gedenkstein für J. Egestorff sind alle

Grabmale und auch das Egestorffsche Fami-

lienmausoleum verschwunden.

Den ehemaligen Friedhof begrenzt die im

Winkel herumgeführte Kirchstraße, die zu den

alten innerdörflichen Wegen gehörte. Ihre

nördlich an das Areal um die Kirche anschlie-

ßende Bebauung aus der Zeit von etwa

1890-1925 läßt allerdings keine Erinnerung

an das Dorf aufkommen. An dem südlichen

Straßenabschnitt finden sich einige locker ver-

teilte Gebäude, die im ehemaligen Pfarrgarten

bzw. auf dem historischen Gelände des Pla-

tenschen Anwesens stehen, auf das ein Stück

der Einfriedigung mit barockem Portal hindeu-

tet. Von dem großen Platenschen Besitz hat

sich als zusammenhängender Rest nur der

Von-Alten-Garten mit seinem alten Baumbe-

stand erhalten. Außer einigen Trümmern von

dem im Zweiten Weltkrieg zerstörten Schloß,

den Torhäusern von etwa 1900 (s.u. Von-

Alten-Allee) und den Mauerstücken (s.o.) wei-

sen keine baulichen Reste auf diese bedeu-

tende barocke Anlage. Allerdings wurden Tei-

le der Straßenführung in Linden-Süd nachhal-

tig von ihr geprägt (s.u.).

Bereits im 19. Jh. wurde der barocke Park in

einen Landschaftsgarten umgewandelt, und

in den siebziger Jahren begann der Baron

Von-Alten den Besitz abschnittsweise zu ver-

äußern: 1874 legte er in Linden-Süd die Ka-

planstraße und in Linden-Mitte die Niemeyer-

straße an und entwickelte bis 1888 Parzellie-

rungs- und Straßenplanungen für seinen

nördlichen Grundstücksbereich zwischen

Niemeyer- und Schwalenberger Straße, die

sowohl die Anlage der Egestorffstraße als

auch des Lindener Marktes (s.u.) vorsahen,

Planungen, die wenig später von der Stadt

aufgegriffen wurden.

NIEMEYERSTRASSE

1874 verlief auf der südlichen Straßenseite als

Grenzmarkierung zum Park eine neue Mauer

mit altem Tor, denn bis zum Ersten Weltkrieg

beschränkte sich die Bebauung auf die Nord-

seite. Während der östliche Teil zwischen

Egestorff- und Hallermünderstraße vorerst

Gewerbe vorbehalten blieb, entstand zwi¬

schen 1874 (Datierung Nr. 10) und 1891 (Da-

tierung Nr. 15) am westlichen Straßenab-

schnitt Wohnbebauung.

Diese Reihe (Nr. 10-15) setzt sich aus zwei-

bis viergeschossigen in einer Linie fluchten-

den Häusern zusammen, die durch das ver-

wendete Ziegelmaterial und die gleichmäßige

Ausstattung mit Vorgärten, deren originale

Einfriedigungen fast ungestört sind, relativ ho-

mogen wirken. Tatsächlich gehören sie je-

doch unterschiedlichen Gebäudetypen an. Nr.

10, 13, 14 dokumentieren das große zwei-

spännige mit Bauwich errichtete Mietwohn-

haus der Jahre vor 1890 mit flacher, sparsam

durch Gesimse, Formsteine oder farblich ab-

gesetzte Ziegel gegliederter Fassade und

rückwärtiger Erschließung; sehr schön der gut

erhaltene gußeiserne Balkonvorbau an Nr. 14.

Nr. 11 dürfte das älteste Haus in dieser Straße

sein, es wurde jedoch um 1890 erweitert und

mit einer reich dekorierten Ziegelfassade ver-

sehen. Nr. 12. und Nr. 15 repräsentieren das

villenähnliche Wohnhaus. Das helle Ziegel-

material in Verbindung mit Sandstein und die

Architekturformen von Nr. 12 erinnern noch an

den Einfluß der Tudorgotik auf die hannover-

Niemeyerstraße 13,11,9, 7, 5, Wohnhäuser

Niemeyerstraße 15, Wohnhaus, 1891

Niemeyerstraße 12, Wohnhaus, um 1875

121