ten Ihmeübergang, der allerdings durch neue

Straßenanlagen auf dem Ostufer (vgl. Hanno-

ver, Teil I, Calenberger Neustadt) besser an

das hannoversche Straßensystem angebun-

den werden sollte. Dank dem historischen

Wegesystem auf dem Westufer der Ihme,

dessen Straßen (Blumenauer-, Deister-, Ho-

he- und Falkenstraße) sich vor der spätestens

seit dem 16. Jh. existierenden Brücke über die

Ihme zu einem „Verkehrsknotenpunkt“ verei-

nigten, bedurfte es auf dem Lindener Ufer zu-

nächst keiner Straßenneuplanung.

Bis zum 19. Jh. beschränkte sich die Bauent-

wicklung in diesem Bereich auf zwei vorwie-

gend von Durchreisenden frequentierte Gast-

häuser gegenüber der Brücke - „Schwarzer

Bär“ und „Falkonierkrug“ - und auf einige

Gebäude nördlich davon, die sich locker an

die Besiedlung in der Nähe des Bergwaren-

speichers und an der Einmündung der Gar-

tenallee schlossen. Neben der heutigen Nr. 4

stand z.B. seit 1649 (1905 Abriß wegen Stra-

ßenverbreiterung) die Bäckerei von Peter-

mann, der die Backkonzession gegen den Wi-

derstand der hannoverschen Bäcker-Gilde

durch die fürstliche Kammer erhalten hatte;

eine Ausnahme im handwerkerlosen Dorf

Linden!

Auf dem Platz von Nr. 4 baute sich 1819 Joh.

Egestorff ein Wohnhaus (Abriß etwa 1908),

und Nr. 2 besetzte das 1820 durch G.L.F. La-

ves errichtete Wohnhaus, von dem Laves sich

bereits 1823 wieder trennte (Abriß 1910). Auf

dem nördlichen Teil des dazugehörigen

Grundstücks fand sich seit etwa 1830 die Le-

derfabrik August Söhlmann, die für die Indu-

striegeschichte des Königreichs Hannover -

sie wurde als erste mit Dampfkraft betrieben -

besondere Bedeutung hatte (Abriß etwa 1928,

s.u. Capitolhochhaus).

Bis in die achtziger Jahre kamen weitere Ge-

bäude hinzu; es entwickelte sich am Schwar-

zen Bär, vor dem Wochenmarkt gehalten wur-

de, und am Nordabschnitt der Deisterstraße

durch die Ansiedlung weiterer Hotels, der er-

sten Lindener Apotheke und öffentlicher Bau-

ten (Krankenhaus, kaiserliches Postamt) ein

vorläufiges „Zentrum“ für das Dorf. Als die

Gemeinde 1882 ihr erstes Rathaus plante,

wählte sie den Standort in diesem Bereich. Sie

wies dem Verwaltungsbau (Deisterstraße 19)

die städtebaulich wirkungsvolle Position in der

Weggabelung Deister-/Ricklinger Straße an,

zu der das Terrain von der Ihmebrücke aus

ansteigt. Wohl auch um eine nach Norden

orientierte eindrucksvolle Hauptansicht zu er-

möglichen, konzipierte man im Winkel zwi-

schen den Straßen einen kleinen Schmuck-

platz - den ersten in Linden —, so daß sich ein

Baukörper mit trapezförmigem Grundriß und

drei Fassaden ergab. Die Entwürfe lieferte

Chr. Hehl. Grundsteinlegung erfolgte 1883,

die Einweihung 1884. Es handelt sich um ei-

nen dreigeschossigen gotisierenden Ziegel-

bau, dessen Dachlandschaft bis auf einen

Fialgiebel der Westseite im Zweiten Weltkrieg

verloren ging. Der ehemalige Reichtum der

Gliederung zeigt sich heute noch am gale-

rieähnlichen dritten Geschoß, der Vorhalle

und an der Ostfront mit ihrer zierlichen Fen-

stergestaltung am ehemaligen Ratssaal und

mit anspruchsvoller Einfahrt.

Durch den Bau des größeren Rathauses am

Lindener Markt (s.o.) büßte das Gebäude sei-

ne ursprüngliche Funktion ein. Inzwischen

hatte sich auch die Umgebung verändert. Der

Nordabschnitt der Deisterstraße erhielt im Zu-

sammenhang mit der Entwicklung am Schwar-

zen Bären die großstädtische fünf- und sechs-

geschossige Bebauung mit wilhelminischer

Fassadenpracht, wie das Geschäftshaus Dei-

sterstraße 16 von ca. 1890 beweist.

Als sich etwa 1890 gezielte Stadtplanung in

Linden zu realisieren begann, bekam der

Schwarze Bär bis 1905 seine heutige Ausdeh-

nung. Die Fluchtlinien auf der West- und Nord-

seite des für den modernen Verkehr (seit 1880

für die hannoversche Pferdebahn zum Dei-

sterplatz, seit 1890 auch nach Linden-Nord)

viel zu engen Knotenpunktes wurden zurück-

gelegt, und damit eine Verbreiterung des Ein-

gangs in die Blumenauer Straße erreicht. Au-

ßerdem sah man als Diagonalverbindung zum

Quartier um den Lichtenbergplatz die Anlage

der Minister-Stüve-Straße vor (s.u.). Es folgte

bis etwa 1911 die Neubebauung der Grund-

stücke, im gleichen Jahr ersetzte man die alte

Steinbrücke durch das heutige Bauwerk. Mit

dem „Hochhaus“ (Schwarzer Bär) vollendete

man 1930 die platzwirksame Bebauung.

Während des Zweiten Weltkrieges ging ein

Teil der Häuser verloren oder wurde lädiert

und in den fünfziger Jahren mit vereinfachter

Dachlandschaft wieder aufgebaut. Erhalten

blieb die um 1893 entstandene Südfront aus

vier- und fünfgeschossigen Geschäfts- und

Wohnhäusern (Schwarzer Bär 1,3, 5, 7) mit

z.T. reichdekorierten Putzfassaden im Stil der

nordischen Renaissance. Die Ecke zur Mini-

ster-Stüve-Straße bildet das große Wohn- und

Geschäftshaus (Schwarzer Bär 6), das Sena-

tor Dunkelberg als Spekulationsobjekt etwa

1908 errichten ließ. Der keilartige Baukörper

zwischen Minister-Stüve- und Blumenauer

Straße (Nr. 1) entstand etwa 1900. Mit der aus

Läden und niedrigerem Zwischengeschoß be-

stehenden Sockelzone stellen beide Gebäu-

de typische Beispiele für großstädtische Ge-

schäftshäuser dar (vgl. z.B. Lindener Markt-

platz 2, Deisterstraße 5,16). Diese Reste der

wilhelminischen Architektur vermitteln noch

immer den Impetus, Linden gegenüber der

Hauptstadt Hannover mit einem repräsentati-

ven Entree zu versehen.

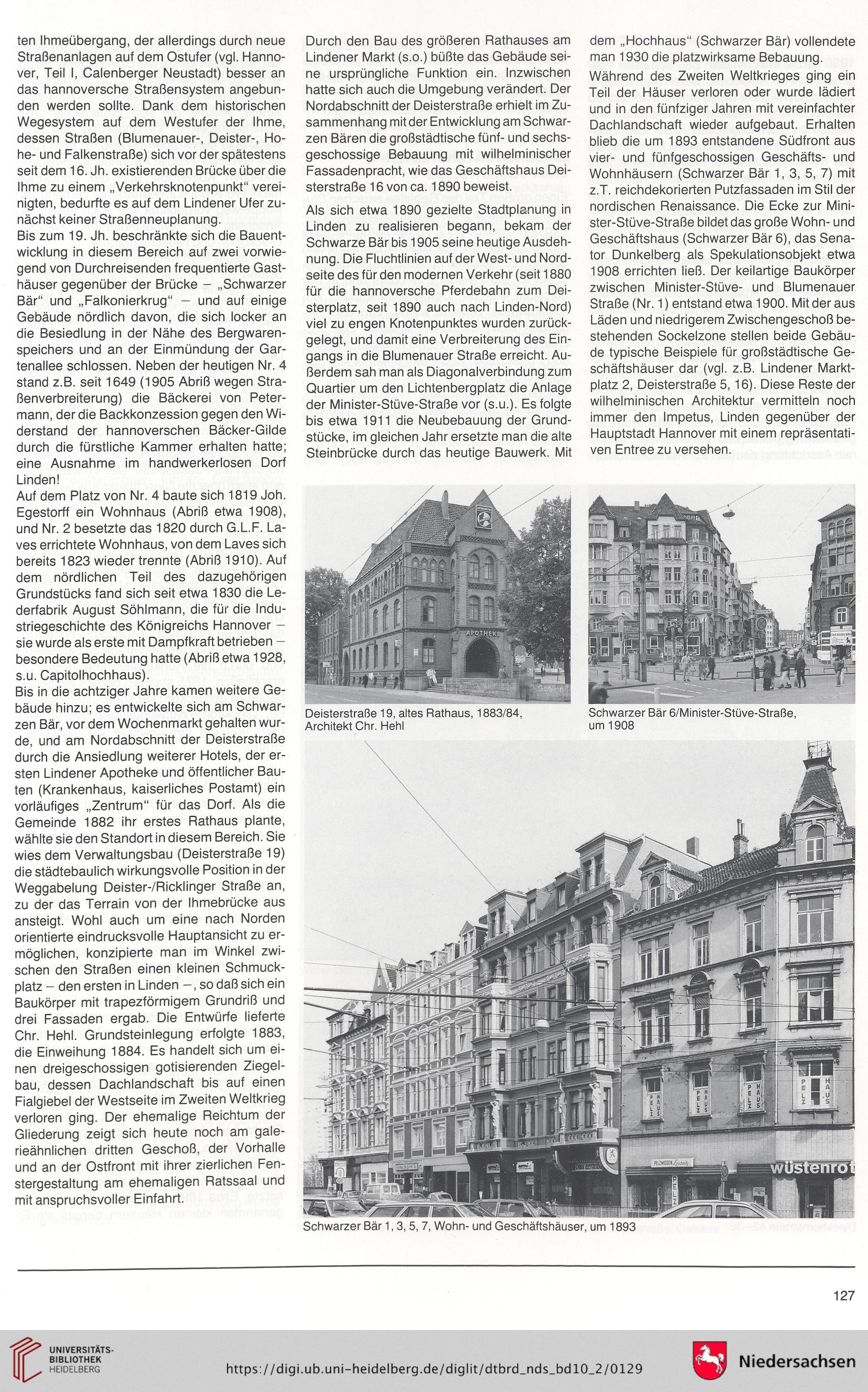

Deisterstraße 19, altes Rathaus, 1883/84,

Architekt Chr. Hehl

Schwarzer Bär 6/Minister-Stüve-Straße,

um 1908

Schwarzer Bär 1,3, 5, 7, Wohn- und Geschäftshäuser, um 1893

127

Straßenanlagen auf dem Ostufer (vgl. Hanno-

ver, Teil I, Calenberger Neustadt) besser an

das hannoversche Straßensystem angebun-

den werden sollte. Dank dem historischen

Wegesystem auf dem Westufer der Ihme,

dessen Straßen (Blumenauer-, Deister-, Ho-

he- und Falkenstraße) sich vor der spätestens

seit dem 16. Jh. existierenden Brücke über die

Ihme zu einem „Verkehrsknotenpunkt“ verei-

nigten, bedurfte es auf dem Lindener Ufer zu-

nächst keiner Straßenneuplanung.

Bis zum 19. Jh. beschränkte sich die Bauent-

wicklung in diesem Bereich auf zwei vorwie-

gend von Durchreisenden frequentierte Gast-

häuser gegenüber der Brücke - „Schwarzer

Bär“ und „Falkonierkrug“ - und auf einige

Gebäude nördlich davon, die sich locker an

die Besiedlung in der Nähe des Bergwaren-

speichers und an der Einmündung der Gar-

tenallee schlossen. Neben der heutigen Nr. 4

stand z.B. seit 1649 (1905 Abriß wegen Stra-

ßenverbreiterung) die Bäckerei von Peter-

mann, der die Backkonzession gegen den Wi-

derstand der hannoverschen Bäcker-Gilde

durch die fürstliche Kammer erhalten hatte;

eine Ausnahme im handwerkerlosen Dorf

Linden!

Auf dem Platz von Nr. 4 baute sich 1819 Joh.

Egestorff ein Wohnhaus (Abriß etwa 1908),

und Nr. 2 besetzte das 1820 durch G.L.F. La-

ves errichtete Wohnhaus, von dem Laves sich

bereits 1823 wieder trennte (Abriß 1910). Auf

dem nördlichen Teil des dazugehörigen

Grundstücks fand sich seit etwa 1830 die Le-

derfabrik August Söhlmann, die für die Indu-

striegeschichte des Königreichs Hannover -

sie wurde als erste mit Dampfkraft betrieben -

besondere Bedeutung hatte (Abriß etwa 1928,

s.u. Capitolhochhaus).

Bis in die achtziger Jahre kamen weitere Ge-

bäude hinzu; es entwickelte sich am Schwar-

zen Bär, vor dem Wochenmarkt gehalten wur-

de, und am Nordabschnitt der Deisterstraße

durch die Ansiedlung weiterer Hotels, der er-

sten Lindener Apotheke und öffentlicher Bau-

ten (Krankenhaus, kaiserliches Postamt) ein

vorläufiges „Zentrum“ für das Dorf. Als die

Gemeinde 1882 ihr erstes Rathaus plante,

wählte sie den Standort in diesem Bereich. Sie

wies dem Verwaltungsbau (Deisterstraße 19)

die städtebaulich wirkungsvolle Position in der

Weggabelung Deister-/Ricklinger Straße an,

zu der das Terrain von der Ihmebrücke aus

ansteigt. Wohl auch um eine nach Norden

orientierte eindrucksvolle Hauptansicht zu er-

möglichen, konzipierte man im Winkel zwi-

schen den Straßen einen kleinen Schmuck-

platz - den ersten in Linden —, so daß sich ein

Baukörper mit trapezförmigem Grundriß und

drei Fassaden ergab. Die Entwürfe lieferte

Chr. Hehl. Grundsteinlegung erfolgte 1883,

die Einweihung 1884. Es handelt sich um ei-

nen dreigeschossigen gotisierenden Ziegel-

bau, dessen Dachlandschaft bis auf einen

Fialgiebel der Westseite im Zweiten Weltkrieg

verloren ging. Der ehemalige Reichtum der

Gliederung zeigt sich heute noch am gale-

rieähnlichen dritten Geschoß, der Vorhalle

und an der Ostfront mit ihrer zierlichen Fen-

stergestaltung am ehemaligen Ratssaal und

mit anspruchsvoller Einfahrt.

Durch den Bau des größeren Rathauses am

Lindener Markt (s.o.) büßte das Gebäude sei-

ne ursprüngliche Funktion ein. Inzwischen

hatte sich auch die Umgebung verändert. Der

Nordabschnitt der Deisterstraße erhielt im Zu-

sammenhang mit der Entwicklung am Schwar-

zen Bären die großstädtische fünf- und sechs-

geschossige Bebauung mit wilhelminischer

Fassadenpracht, wie das Geschäftshaus Dei-

sterstraße 16 von ca. 1890 beweist.

Als sich etwa 1890 gezielte Stadtplanung in

Linden zu realisieren begann, bekam der

Schwarze Bär bis 1905 seine heutige Ausdeh-

nung. Die Fluchtlinien auf der West- und Nord-

seite des für den modernen Verkehr (seit 1880

für die hannoversche Pferdebahn zum Dei-

sterplatz, seit 1890 auch nach Linden-Nord)

viel zu engen Knotenpunktes wurden zurück-

gelegt, und damit eine Verbreiterung des Ein-

gangs in die Blumenauer Straße erreicht. Au-

ßerdem sah man als Diagonalverbindung zum

Quartier um den Lichtenbergplatz die Anlage

der Minister-Stüve-Straße vor (s.u.). Es folgte

bis etwa 1911 die Neubebauung der Grund-

stücke, im gleichen Jahr ersetzte man die alte

Steinbrücke durch das heutige Bauwerk. Mit

dem „Hochhaus“ (Schwarzer Bär) vollendete

man 1930 die platzwirksame Bebauung.

Während des Zweiten Weltkrieges ging ein

Teil der Häuser verloren oder wurde lädiert

und in den fünfziger Jahren mit vereinfachter

Dachlandschaft wieder aufgebaut. Erhalten

blieb die um 1893 entstandene Südfront aus

vier- und fünfgeschossigen Geschäfts- und

Wohnhäusern (Schwarzer Bär 1,3, 5, 7) mit

z.T. reichdekorierten Putzfassaden im Stil der

nordischen Renaissance. Die Ecke zur Mini-

ster-Stüve-Straße bildet das große Wohn- und

Geschäftshaus (Schwarzer Bär 6), das Sena-

tor Dunkelberg als Spekulationsobjekt etwa

1908 errichten ließ. Der keilartige Baukörper

zwischen Minister-Stüve- und Blumenauer

Straße (Nr. 1) entstand etwa 1900. Mit der aus

Läden und niedrigerem Zwischengeschoß be-

stehenden Sockelzone stellen beide Gebäu-

de typische Beispiele für großstädtische Ge-

schäftshäuser dar (vgl. z.B. Lindener Markt-

platz 2, Deisterstraße 5,16). Diese Reste der

wilhelminischen Architektur vermitteln noch

immer den Impetus, Linden gegenüber der

Hauptstadt Hannover mit einem repräsentati-

ven Entree zu versehen.

Deisterstraße 19, altes Rathaus, 1883/84,

Architekt Chr. Hehl

Schwarzer Bär 6/Minister-Stüve-Straße,

um 1908

Schwarzer Bär 1,3, 5, 7, Wohn- und Geschäftshäuser, um 1893

127