Auf der Nordseite der Luisenstraße zweigt die

Cammannstraße ab, die als kurzer Stichweg,

an dem einige Grundstücke der Cam-

mannschen Stiftung lagen, schon im 18.Jh. exi-

stierte. 1873 ist dieser Weg nach Norden auf

die Sophienstraße und die spätere Ferdinand-

brücke zu verlängert worden und trägt seither

den Namen des Gelehrten und Braunschweiger

Stadtsyndicus Johannes Cammann (1585-

1649). Das dreigeschossige Fachwerkhaus

Cammannstraße 4 ist gleich bei Anlegung der

neuen Straße projektiert und 1873 von Maurer-

meister Rüther errichtet worden. Es ist ein drei-

geschossiges, mit der Traufseite zur Straße ge-

richtetes Haus mit einem leicht eingezogenen

ebenfalls dreigeschossigen Hofflügel. Neben für

die damalige Zeit neuen Konstruktionsdetails

wie der Drempelzone unter dem ausgebauten

Satteldach, weist der zur Straße liegende Trakt

aber auch historisierende Züge auf, in denen

Elemente mittelalterlicher Fachwerkarchitektur

der Stadt weiterleben. So zeigt das zweite

Obergeschoß eine leichte, auf profilierten Bal-

kenköpfen ruhende Vorkragung und die gedop-

pelten bzw. zu zwei Dreiergruppen zusammen-

gefaßten Fenster sind in den Brüstungsfeldern

durch Andreaskreuze hervorgehoben; an den

Sturzriegeln erscheint in Andeutung das alte

Vorhangbogenmotiv, das seinen Ursprung in

den mittelalterlichen Braunschweiger Steinbau-

ten hat. Geschoßhöhe Andreaskreuze in den

Eckgefachen bzw. Diagonalstreben in den bei-

den unteren Geschossen bringen zusammen

mit der achsialsymmetrischen Anordnung der

Fensterachsen die Straßenfassade in ein aus-

gewogenes Verhältnis. Mit diesen Merkmalen

zählt das Gebäude zu den wenigen noch erhal-

ten gebliebenen Beispielen des frühen Braun-

schweiger Mietwohnungsbaues, der noch in

Fachwerk erstellt wurde, in dieser Form in

Braunschweig nur in den sechziger und siebzi-

ger Jahren des 19.Jh. vorkommt und der die

alte Braunschweiger Holzbautradition auf den

neu entstandenen Bautyp des mehrgeschossi-

gen Miethauses überträgt. Der Bau steht auf ei-

nem mit preußischen Kappen eingewölbten

Kellersockel. Ein zur ursprünglichen Anlage

gehörendes Stall- und Toilettengebäude auf

dem Hof wurde 1927 abgebrochen. 1983 ist

das Wohnhaus grundlegend renoviert worden.

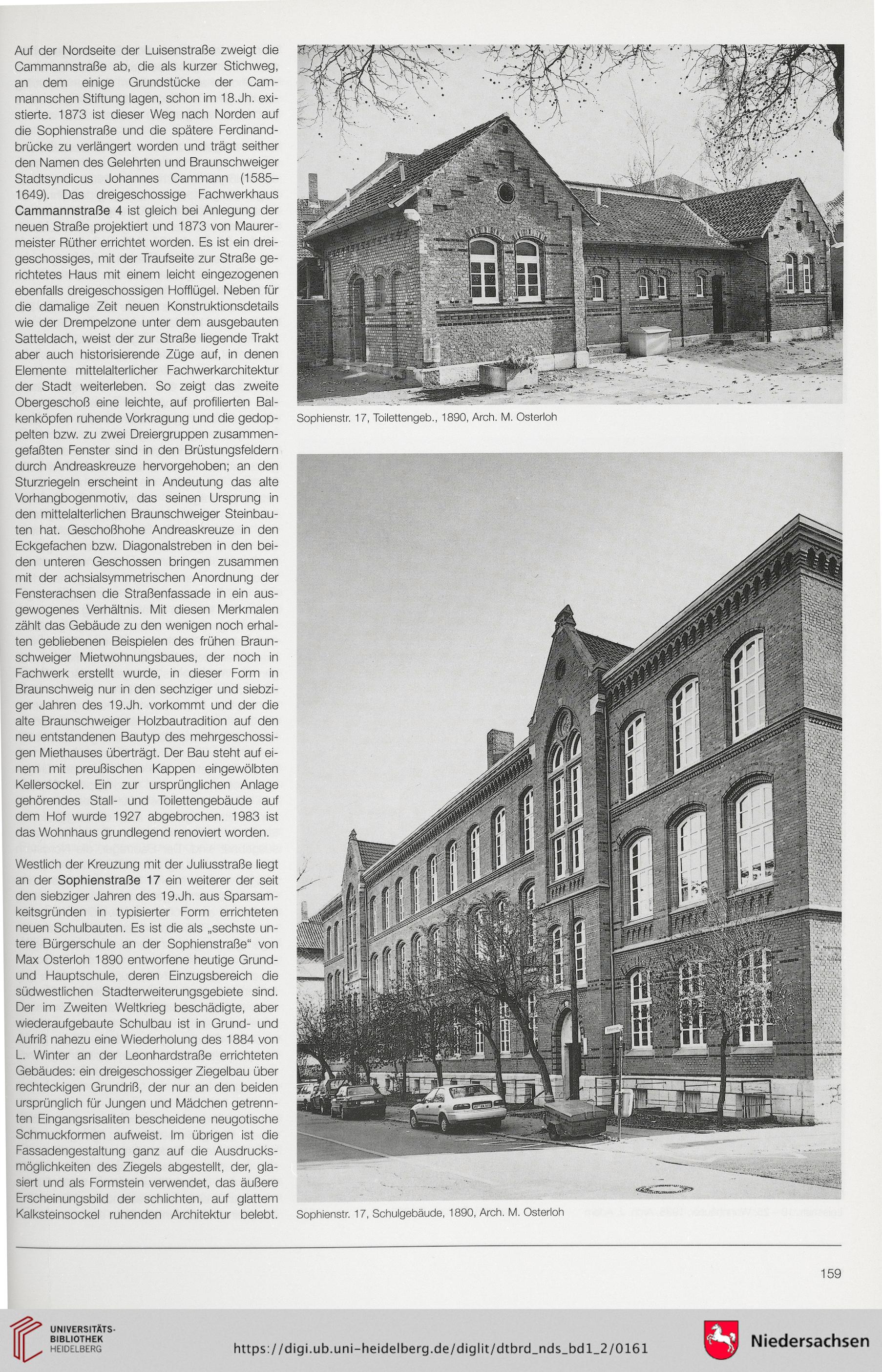

Westlich der Kreuzung mit der Juliusstraße liegt

an der Sophienstraße 17 ein weiterer der seit

den siebziger Jahren des 19.Jh. aus Sparsam-

keitsgründen in typisierter Form errichteten

neuen Schulbauten. Es ist die als „sechste un-

tere Bürgerschule an der Sophienstraße“ von

Max Osterloh 1890 entworfene heutige Grund-

und Hauptschule, deren Einzugsbereich die

südwestlichen Stadterweiterungsgebiete sind.

Der im Zweiten Weltkrieg beschädigte, aber

wiederaufgebaute Schulbau ist in Grund- und

Aufriß nahezu eine Wiederholung des 1884 von

L. Winter an der Leonhardstraße errichteten

Gebäudes: ein dreigeschossiger Ziegelbau über

rechteckigen Grundriß, der nur an den beiden

ursprünglich für Jungen und Mädchen getrenn-

ten Eingangsrisaliten bescheidene neugotische

Schmuckformen aufweist. Im übrigen ist die

Fassadengestaltung ganz auf die Ausdrucks-

möglichkeiten des Ziegels abgestellt, der, gla-

siert und als Formstein verwendet, das äußere

Erscheinungsbild der schlichten, auf glattem

Kalksteinsockel ruhenden Architektur belebt.

Sophienstr. 17, Toilettengeb., 1890, Arch. M. Osterloh

Sophienstr. 17, Schulgebäude, 1890, Arch. M. Osterloh

159

Cammannstraße ab, die als kurzer Stichweg,

an dem einige Grundstücke der Cam-

mannschen Stiftung lagen, schon im 18.Jh. exi-

stierte. 1873 ist dieser Weg nach Norden auf

die Sophienstraße und die spätere Ferdinand-

brücke zu verlängert worden und trägt seither

den Namen des Gelehrten und Braunschweiger

Stadtsyndicus Johannes Cammann (1585-

1649). Das dreigeschossige Fachwerkhaus

Cammannstraße 4 ist gleich bei Anlegung der

neuen Straße projektiert und 1873 von Maurer-

meister Rüther errichtet worden. Es ist ein drei-

geschossiges, mit der Traufseite zur Straße ge-

richtetes Haus mit einem leicht eingezogenen

ebenfalls dreigeschossigen Hofflügel. Neben für

die damalige Zeit neuen Konstruktionsdetails

wie der Drempelzone unter dem ausgebauten

Satteldach, weist der zur Straße liegende Trakt

aber auch historisierende Züge auf, in denen

Elemente mittelalterlicher Fachwerkarchitektur

der Stadt weiterleben. So zeigt das zweite

Obergeschoß eine leichte, auf profilierten Bal-

kenköpfen ruhende Vorkragung und die gedop-

pelten bzw. zu zwei Dreiergruppen zusammen-

gefaßten Fenster sind in den Brüstungsfeldern

durch Andreaskreuze hervorgehoben; an den

Sturzriegeln erscheint in Andeutung das alte

Vorhangbogenmotiv, das seinen Ursprung in

den mittelalterlichen Braunschweiger Steinbau-

ten hat. Geschoßhöhe Andreaskreuze in den

Eckgefachen bzw. Diagonalstreben in den bei-

den unteren Geschossen bringen zusammen

mit der achsialsymmetrischen Anordnung der

Fensterachsen die Straßenfassade in ein aus-

gewogenes Verhältnis. Mit diesen Merkmalen

zählt das Gebäude zu den wenigen noch erhal-

ten gebliebenen Beispielen des frühen Braun-

schweiger Mietwohnungsbaues, der noch in

Fachwerk erstellt wurde, in dieser Form in

Braunschweig nur in den sechziger und siebzi-

ger Jahren des 19.Jh. vorkommt und der die

alte Braunschweiger Holzbautradition auf den

neu entstandenen Bautyp des mehrgeschossi-

gen Miethauses überträgt. Der Bau steht auf ei-

nem mit preußischen Kappen eingewölbten

Kellersockel. Ein zur ursprünglichen Anlage

gehörendes Stall- und Toilettengebäude auf

dem Hof wurde 1927 abgebrochen. 1983 ist

das Wohnhaus grundlegend renoviert worden.

Westlich der Kreuzung mit der Juliusstraße liegt

an der Sophienstraße 17 ein weiterer der seit

den siebziger Jahren des 19.Jh. aus Sparsam-

keitsgründen in typisierter Form errichteten

neuen Schulbauten. Es ist die als „sechste un-

tere Bürgerschule an der Sophienstraße“ von

Max Osterloh 1890 entworfene heutige Grund-

und Hauptschule, deren Einzugsbereich die

südwestlichen Stadterweiterungsgebiete sind.

Der im Zweiten Weltkrieg beschädigte, aber

wiederaufgebaute Schulbau ist in Grund- und

Aufriß nahezu eine Wiederholung des 1884 von

L. Winter an der Leonhardstraße errichteten

Gebäudes: ein dreigeschossiger Ziegelbau über

rechteckigen Grundriß, der nur an den beiden

ursprünglich für Jungen und Mädchen getrenn-

ten Eingangsrisaliten bescheidene neugotische

Schmuckformen aufweist. Im übrigen ist die

Fassadengestaltung ganz auf die Ausdrucks-

möglichkeiten des Ziegels abgestellt, der, gla-

siert und als Formstein verwendet, das äußere

Erscheinungsbild der schlichten, auf glattem

Kalksteinsockel ruhenden Architektur belebt.

Sophienstr. 17, Toilettengeb., 1890, Arch. M. Osterloh

Sophienstr. 17, Schulgebäude, 1890, Arch. M. Osterloh

159