Cammannstr. 4, 1873, Arch. Rüther

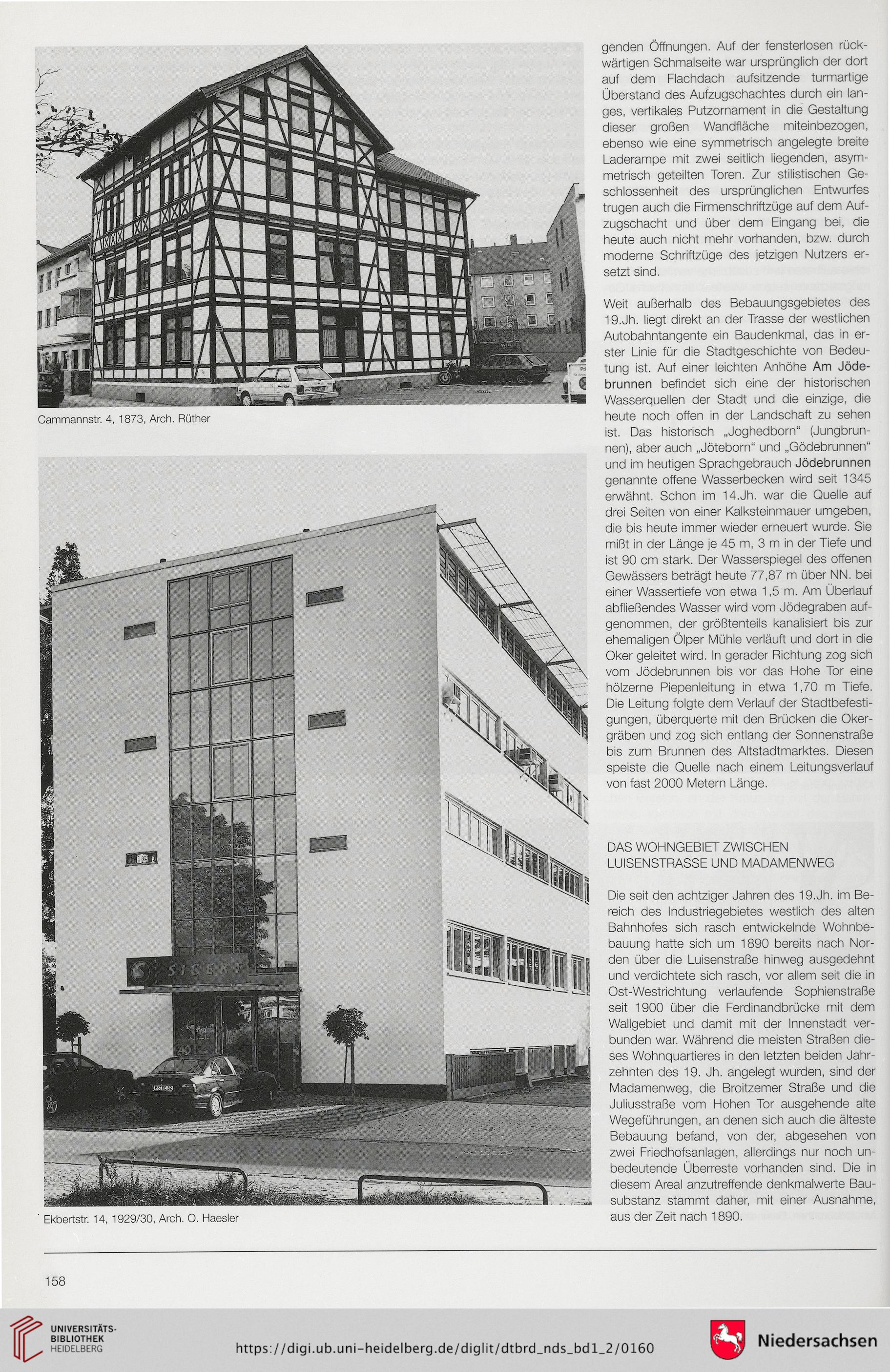

' Ekbertstr. 14, 1929/30, Arch. O. Haesler

genden Öffnungen. Auf der fensterlosen rück-

wärtigen Schmalseite war ursprünglich der dort

auf dem Flachdach aufsitzende turmartige

Überstand des Aufzugschachtes durch ein lan-

ges, vertikales Putzornament in die Gestaltung

dieser großen Wandfläche miteinbezogen,

ebenso wie eine symmetrisch angelegte breite

Laderampe mit zwei seitlich liegenden, asym-

metrisch geteilten Toren. Zur stilistischen Ge-

schlossenheit des ursprünglichen Entwurfes

trugen auch die Firmenschriftzüge auf dem Auf-

zugschacht und über dem Eingang bei, die

heute auch nicht mehr vorhanden, bzw. durch

moderne Schriftzüge des jetzigen Nutzers er-

setzt sind.

Weit außerhalb des Bebauungsgebietes des

19.Jh. liegt direkt an der Trasse der westlichen

Autobahntangente ein Baudenkmal, das in er-

ster Linie für die Stadtgeschichte von Bedeu-

tung ist. Auf einer leichten Anhöhe Am Jöde-

brunnen befindet sich eine der historischen

Wasserquellen der Stadt und die einzige, die

heute noch offen in der Landschaft zu sehen

ist. Das historisch „Joghedborn“ (Jungbrun-

nen), aber auch „Jöteborn“ und „Gödebrunnen“

und im heutigen Sprachgebrauch Jödebrunnen

genannte offene Wasserbecken wird seit 1345

erwähnt. Schon im 14.Jh. war die Quelle auf

drei Seiten von einer Kalksteinmauer umgeben,

die bis heute immer wieder erneuert wurde. Sie

mißt in der Länge je 45 m, 3 m in der Tiefe und

ist 90 cm stark. Der Wasserspiegel des offenen

Gewässers beträgt heute 77,87 m über NN. bei

einer Wassertiefe von etwa 1,5 m. Am Überlauf

abfließendes Wasser wird vom Jödegraben auf-

genommen, der größtenteils kanalisiert bis zur

ehemaligen Ölper Mühle verläuft und dort in die

Oker geleitet wird. In gerader Richtung zog sich

vom Jödebrunnen bis vor das Hohe Tor eine

hölzerne Piepenleitung in etwa 1,70 m Tiefe.

Die Leitung folgte dem Verlauf der Stadtbefesti-

gungen, überquerte mit den Brücken die Oker-

gräben und zog sich entlang der Sonnenstraße

bis zum Brunnen des Altstadtmarktes. Diesen

speiste die Quelle nach einem Leitungsverlauf

von fast 2000 Metern Länge.

DAS WOHNGEBIET ZWISCHEN

LUISENSTRASSE UND MADAMENWEG

Die seit den achtziger Jahren des 19.Jh. im Be-

reich des Industriegebietes westlich des alten

Bahnhofes sich rasch entwickelnde Wohnbe-

bauung hatte sich um 1890 bereits nach Nor-

den über die Luisenstraße hinweg ausgedehnt

und verdichtete sich rasch, vor allem seit die in

Ost-Westrichtung verlaufende Sophienstraße

seit 1900 über die Ferdinandbrücke mit dem

Wallgebiet und damit mit der Innenstadt ver-

bunden war. Während die meisten Straßen die-

ses Wohnquartieres in den letzten beiden Jahr-

zehnten des 19. Jh. angelegt wurden, sind der

Madamenweg, die Broitzemer Straße und die

Juliusstraße vom Hohen Tor ausgehende alte

Wegeführungen, an denen sich auch die älteste

Bebauung befand, von der, abgesehen von

zwei Friedhofsanlagen, allerdings nur noch un-

bedeutende Überreste vorhanden sind. Die in

diesem Areal anzutreffende denkmalwerte Bau-

substanz stammt daher, mit einer Ausnahme,

aus der Zeit nach 1890.

158

' Ekbertstr. 14, 1929/30, Arch. O. Haesler

genden Öffnungen. Auf der fensterlosen rück-

wärtigen Schmalseite war ursprünglich der dort

auf dem Flachdach aufsitzende turmartige

Überstand des Aufzugschachtes durch ein lan-

ges, vertikales Putzornament in die Gestaltung

dieser großen Wandfläche miteinbezogen,

ebenso wie eine symmetrisch angelegte breite

Laderampe mit zwei seitlich liegenden, asym-

metrisch geteilten Toren. Zur stilistischen Ge-

schlossenheit des ursprünglichen Entwurfes

trugen auch die Firmenschriftzüge auf dem Auf-

zugschacht und über dem Eingang bei, die

heute auch nicht mehr vorhanden, bzw. durch

moderne Schriftzüge des jetzigen Nutzers er-

setzt sind.

Weit außerhalb des Bebauungsgebietes des

19.Jh. liegt direkt an der Trasse der westlichen

Autobahntangente ein Baudenkmal, das in er-

ster Linie für die Stadtgeschichte von Bedeu-

tung ist. Auf einer leichten Anhöhe Am Jöde-

brunnen befindet sich eine der historischen

Wasserquellen der Stadt und die einzige, die

heute noch offen in der Landschaft zu sehen

ist. Das historisch „Joghedborn“ (Jungbrun-

nen), aber auch „Jöteborn“ und „Gödebrunnen“

und im heutigen Sprachgebrauch Jödebrunnen

genannte offene Wasserbecken wird seit 1345

erwähnt. Schon im 14.Jh. war die Quelle auf

drei Seiten von einer Kalksteinmauer umgeben,

die bis heute immer wieder erneuert wurde. Sie

mißt in der Länge je 45 m, 3 m in der Tiefe und

ist 90 cm stark. Der Wasserspiegel des offenen

Gewässers beträgt heute 77,87 m über NN. bei

einer Wassertiefe von etwa 1,5 m. Am Überlauf

abfließendes Wasser wird vom Jödegraben auf-

genommen, der größtenteils kanalisiert bis zur

ehemaligen Ölper Mühle verläuft und dort in die

Oker geleitet wird. In gerader Richtung zog sich

vom Jödebrunnen bis vor das Hohe Tor eine

hölzerne Piepenleitung in etwa 1,70 m Tiefe.

Die Leitung folgte dem Verlauf der Stadtbefesti-

gungen, überquerte mit den Brücken die Oker-

gräben und zog sich entlang der Sonnenstraße

bis zum Brunnen des Altstadtmarktes. Diesen

speiste die Quelle nach einem Leitungsverlauf

von fast 2000 Metern Länge.

DAS WOHNGEBIET ZWISCHEN

LUISENSTRASSE UND MADAMENWEG

Die seit den achtziger Jahren des 19.Jh. im Be-

reich des Industriegebietes westlich des alten

Bahnhofes sich rasch entwickelnde Wohnbe-

bauung hatte sich um 1890 bereits nach Nor-

den über die Luisenstraße hinweg ausgedehnt

und verdichtete sich rasch, vor allem seit die in

Ost-Westrichtung verlaufende Sophienstraße

seit 1900 über die Ferdinandbrücke mit dem

Wallgebiet und damit mit der Innenstadt ver-

bunden war. Während die meisten Straßen die-

ses Wohnquartieres in den letzten beiden Jahr-

zehnten des 19. Jh. angelegt wurden, sind der

Madamenweg, die Broitzemer Straße und die

Juliusstraße vom Hohen Tor ausgehende alte

Wegeführungen, an denen sich auch die älteste

Bebauung befand, von der, abgesehen von

zwei Friedhofsanlagen, allerdings nur noch un-

bedeutende Überreste vorhanden sind. Die in

diesem Areal anzutreffende denkmalwerte Bau-

substanz stammt daher, mit einer Ausnahme,

aus der Zeit nach 1890.

158