BRAUNSCHWEIG - BEVENRODE

Das kleine Dorf Bevenrode liegt im äußersten

Nordosten des Stadtgebietes. Es ist auf drei

Seiten umgeben von Acker- und Wiesenland,

nur im Süden schiebt sich der Staatsforst

Braunschweig bis an ein neues Siedlungsgebiet

heran, das sich südlich der Hondelager- und

der Grasseler Straße entwickelt hat. Der alte

Ortskern mit nur wenigen, unregelmäßig ange-

ordneten Hofanlagen breitet sich westlich und

südwestlich der Kirche aus, in einem Gelände-

zwickel, der sich aus der von der Grasseler

Straße nach Osten abzweigenden Hondelager

Straße ergibt. Die übrigen Hofstellen reihen sich

entlang der Westseite der Grasseler Straße und

der Nordseite der Hondelager Straße auf. In

vorreformatorischer Zeit war das Dorf im Besitz

der Familie v. Campen. 1504 wurde es dem

Aegidienkloster in Braunschweig übertragen.

1758 hatte das Dorf vier Ackerleute und sieben

Kotsassen. Im Laufe des 19.Jh. verdoppelte

sich die Bevölkerungszahl annähernd und be-

trug 1895 208 Einwohner.

Die bäuerliche Architektur ist in den letzten

Jahrzehnten auf den Höfen meist stark erneuert

und verändert worden, so daß von den einzel-

nen Hofanlagen keine mehr Denkmalqualität

beanspruchen kann.

Lediglich die Kirche mit dem ehemaligen Kirch-

hof und der nördlich benachbarte ehemalige

Pfarrhof sind von einigem architektur- und orts-

historischem Wert und als Baudenkmale einzu-

stufen.

Die einschiffige ev. Kirche (Grasseler Straße)

besteht aus einem relativ kurzen Langhaus und

einem um ca. 60 cm eingezogenen vergleichs-

weise tiefen Chor mit 3/8-Schluß. Beide Bautei-

le zeigen im unteren Bereich ein unregelmäßi-

ges Bruchsteinmauerwerk, das nach oben hin

in einen glatteren Hausteinverband übergeht,

der auf eine 1876 stattgefundene grundlegende

Erneuerung der Kirche zurückzuführen ist.

Während dieser Maßnahme wurden auch die

hohen, rundbogigen Fenster mit ihren grätig ge-

brochenen Gewänden eingesetzt. Der älteste

Teil des Baues sind die drei unteren Geschosse

des über nahezu quadratischem Grundriß er-

richteten Turms, in dessen Bruch- und Feld-

steinmauerwerk auf drei Seiten noch Doppel-

schallöffnungen sitzen, deren Teilungssäulchen

mit Würfelkapitellen und Eckblattbasen auf die

Erbauungszeit um 1170 zurückgehen. Von dem

1873 abgerissenen Leichenhausanbau stammt

das in einer Rundbogenöffnung der Westwand

des Turmes eingestellte Steinkreuz mit Minus-

kelinschrift und der Jahreszahl „1522“. Die heu-

tigen größeren Schallöffnungen in der Auf-

stockung des Turmes gehen ebenso wie der

spitze achteckige Turmhelm auf die Umbaupha-

se von 1876 zurück. Eine weitere Renovierung

des auch im Innern sehr schlichten Bauwerkes

fand 1974 statt. Der ehemalige Kirchhof ist

heute als einfache Rasenfläche mit lockerem

Busch- und Baumbestand angelegt.

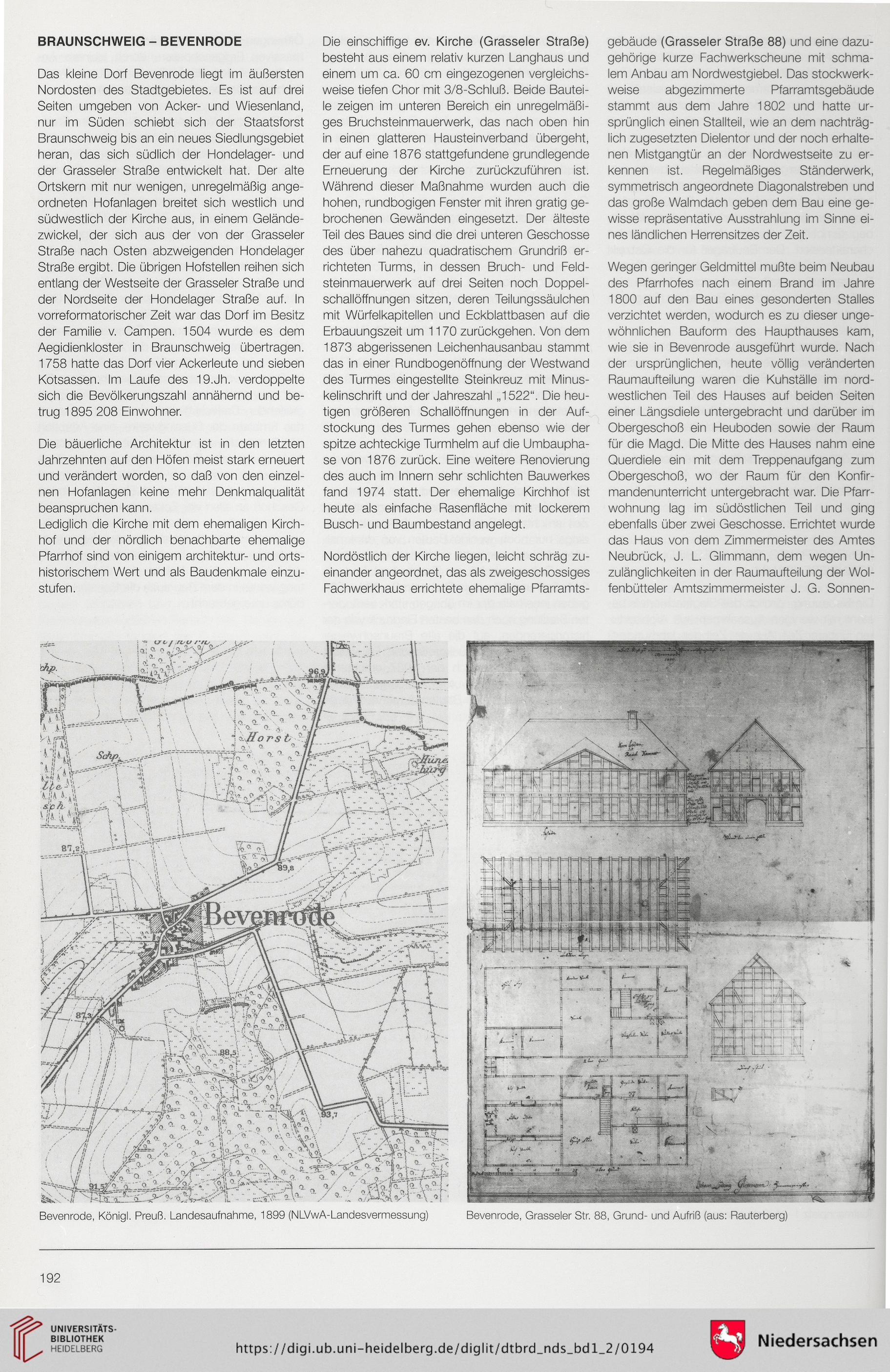

Nordöstlich der Kirche liegen, leicht schräg zu-

einander angeordnet, das als zweigeschossiges

Fachwerkhaus errichtete ehemalige Pfarramts-

gebäude (Grasseler Straße 88) und eine dazu-

gehörige kurze Fachwerkscheune mit schma-

lem Anbau am Nordwestgiebel. Das stockwerk-

weise abgezimmerte Pfarramtsgebäude

stammt aus dem Jahre 1802 und hatte ur-

sprünglich einen Stallteil, wie an dem nachträg-

lich zugesetzten Dielentor und der noch erhalte-

nen Mistgangtür an der Nordwestseite zu er-

kennen ist. Regelmäßiges Ständerwerk,

symmetrisch angeordnete Diagonalstreben und

das große Walmdach geben dem Bau eine ge-

wisse repräsentative Ausstrahlung im Sinne ei-

nes ländlichen Herrensitzes der Zeit.

Wegen geringer Geldmittel mußte beim Neubau

des Pfarrhofes nach einem Brand im Jahre

1800 auf den Bau eines gesonderten Stalles

verzichtet werden, wodurch es zu dieser unge-

wöhnlichen Bauform des Haupthauses kam,

wie sie in Bevenrode ausgeführt wurde. Nach

der ursprünglichen, heute völlig veränderten

Raumaufteilung waren die Kuhställe im nord-

westlichen Teil des Hauses auf beiden Seiten

einer Längsdiele untergebracht und darüber im

Obergeschoß ein Heuboden sowie der Raum

für die Magd. Die Mitte des Hauses nahm eine

Querdiele ein mit dem Treppenaufgang zum

Obergeschoß, wo der Raum für den Konfir-

mandenunterricht untergebracht war. Die Pfarr-

wohnung lag im südöstlichen Teil und ging

ebenfalls über zwei Geschosse. Errichtet wurde

das Haus von dem Zimmermeister des Amtes

Neubrück, J. L. Glimmann, dem wegen Un-

zulänglichkeiten in der Raumaufteilung der Wol-

fenbütteler Amtszimmermeister J. G. Sonnen-

Bevenrode, Königl. Preuß. Landesaufnahme, 1899 (NLVwA-Landesvermessung)

Bevenrode, Grasseler Str. 88, Grund- und Aufriß (aus: Rauterberg)

192

Das kleine Dorf Bevenrode liegt im äußersten

Nordosten des Stadtgebietes. Es ist auf drei

Seiten umgeben von Acker- und Wiesenland,

nur im Süden schiebt sich der Staatsforst

Braunschweig bis an ein neues Siedlungsgebiet

heran, das sich südlich der Hondelager- und

der Grasseler Straße entwickelt hat. Der alte

Ortskern mit nur wenigen, unregelmäßig ange-

ordneten Hofanlagen breitet sich westlich und

südwestlich der Kirche aus, in einem Gelände-

zwickel, der sich aus der von der Grasseler

Straße nach Osten abzweigenden Hondelager

Straße ergibt. Die übrigen Hofstellen reihen sich

entlang der Westseite der Grasseler Straße und

der Nordseite der Hondelager Straße auf. In

vorreformatorischer Zeit war das Dorf im Besitz

der Familie v. Campen. 1504 wurde es dem

Aegidienkloster in Braunschweig übertragen.

1758 hatte das Dorf vier Ackerleute und sieben

Kotsassen. Im Laufe des 19.Jh. verdoppelte

sich die Bevölkerungszahl annähernd und be-

trug 1895 208 Einwohner.

Die bäuerliche Architektur ist in den letzten

Jahrzehnten auf den Höfen meist stark erneuert

und verändert worden, so daß von den einzel-

nen Hofanlagen keine mehr Denkmalqualität

beanspruchen kann.

Lediglich die Kirche mit dem ehemaligen Kirch-

hof und der nördlich benachbarte ehemalige

Pfarrhof sind von einigem architektur- und orts-

historischem Wert und als Baudenkmale einzu-

stufen.

Die einschiffige ev. Kirche (Grasseler Straße)

besteht aus einem relativ kurzen Langhaus und

einem um ca. 60 cm eingezogenen vergleichs-

weise tiefen Chor mit 3/8-Schluß. Beide Bautei-

le zeigen im unteren Bereich ein unregelmäßi-

ges Bruchsteinmauerwerk, das nach oben hin

in einen glatteren Hausteinverband übergeht,

der auf eine 1876 stattgefundene grundlegende

Erneuerung der Kirche zurückzuführen ist.

Während dieser Maßnahme wurden auch die

hohen, rundbogigen Fenster mit ihren grätig ge-

brochenen Gewänden eingesetzt. Der älteste

Teil des Baues sind die drei unteren Geschosse

des über nahezu quadratischem Grundriß er-

richteten Turms, in dessen Bruch- und Feld-

steinmauerwerk auf drei Seiten noch Doppel-

schallöffnungen sitzen, deren Teilungssäulchen

mit Würfelkapitellen und Eckblattbasen auf die

Erbauungszeit um 1170 zurückgehen. Von dem

1873 abgerissenen Leichenhausanbau stammt

das in einer Rundbogenöffnung der Westwand

des Turmes eingestellte Steinkreuz mit Minus-

kelinschrift und der Jahreszahl „1522“. Die heu-

tigen größeren Schallöffnungen in der Auf-

stockung des Turmes gehen ebenso wie der

spitze achteckige Turmhelm auf die Umbaupha-

se von 1876 zurück. Eine weitere Renovierung

des auch im Innern sehr schlichten Bauwerkes

fand 1974 statt. Der ehemalige Kirchhof ist

heute als einfache Rasenfläche mit lockerem

Busch- und Baumbestand angelegt.

Nordöstlich der Kirche liegen, leicht schräg zu-

einander angeordnet, das als zweigeschossiges

Fachwerkhaus errichtete ehemalige Pfarramts-

gebäude (Grasseler Straße 88) und eine dazu-

gehörige kurze Fachwerkscheune mit schma-

lem Anbau am Nordwestgiebel. Das stockwerk-

weise abgezimmerte Pfarramtsgebäude

stammt aus dem Jahre 1802 und hatte ur-

sprünglich einen Stallteil, wie an dem nachträg-

lich zugesetzten Dielentor und der noch erhalte-

nen Mistgangtür an der Nordwestseite zu er-

kennen ist. Regelmäßiges Ständerwerk,

symmetrisch angeordnete Diagonalstreben und

das große Walmdach geben dem Bau eine ge-

wisse repräsentative Ausstrahlung im Sinne ei-

nes ländlichen Herrensitzes der Zeit.

Wegen geringer Geldmittel mußte beim Neubau

des Pfarrhofes nach einem Brand im Jahre

1800 auf den Bau eines gesonderten Stalles

verzichtet werden, wodurch es zu dieser unge-

wöhnlichen Bauform des Haupthauses kam,

wie sie in Bevenrode ausgeführt wurde. Nach

der ursprünglichen, heute völlig veränderten

Raumaufteilung waren die Kuhställe im nord-

westlichen Teil des Hauses auf beiden Seiten

einer Längsdiele untergebracht und darüber im

Obergeschoß ein Heuboden sowie der Raum

für die Magd. Die Mitte des Hauses nahm eine

Querdiele ein mit dem Treppenaufgang zum

Obergeschoß, wo der Raum für den Konfir-

mandenunterricht untergebracht war. Die Pfarr-

wohnung lag im südöstlichen Teil und ging

ebenfalls über zwei Geschosse. Errichtet wurde

das Haus von dem Zimmermeister des Amtes

Neubrück, J. L. Glimmann, dem wegen Un-

zulänglichkeiten in der Raumaufteilung der Wol-

fenbütteler Amtszimmermeister J. G. Sonnen-

Bevenrode, Königl. Preuß. Landesaufnahme, 1899 (NLVwA-Landesvermessung)

Bevenrode, Grasseler Str. 88, Grund- und Aufriß (aus: Rauterberg)

192