31

3 BEFUNDE UND FUNDKOMPLEXE

Nach Darlegung der Forschungs- und Grabungsgeschichte der Kuretenstraße gilt es im Folgen-

den, anhand ausgewählter Fundkomplexe aus den Grabungen von 1988-2006 die Entwicklung

dieser ephesischen Hauptstraße und ihres unteren Abschnitts nachzuzeichnen.

Zunächst werden die Befunde und Fundkomplexe sowie die Datierung und Entwicklung der

Einzelstrukturen erläutert, beginnend mit den Monumenten an der Südseite des unteren Embo-

los - dem hellenistischen Brunnenhaus, dem Heroon, dem Oktogon und dem Hexagon. Südlich

der Ehrenbauten befinden sich - dem Hanghaus 2 im Norden vorgelagert - Versorgungs- und

Wirtschaftseinrichtungen, deren zeitliche Einordnung für die Entwicklung des unteren Embolos

vor allem in der (spät-)hellenistischen Zeit von Interesse ist. Schließlich folgt eine Diskussion

der in der Kuretenhalle an der Nordseite des unteren Embolos angetroffenen Befunde, die Auf-

schlüsse über die Entwicklung über einen weiten Zeitraum vom 3.-2. Jahrhundert v. Chr. bis in

das 6. Jahrhundert n. Chr. geben.

3.1 DAS HELLENISTISCHE BRUNNENHAUS

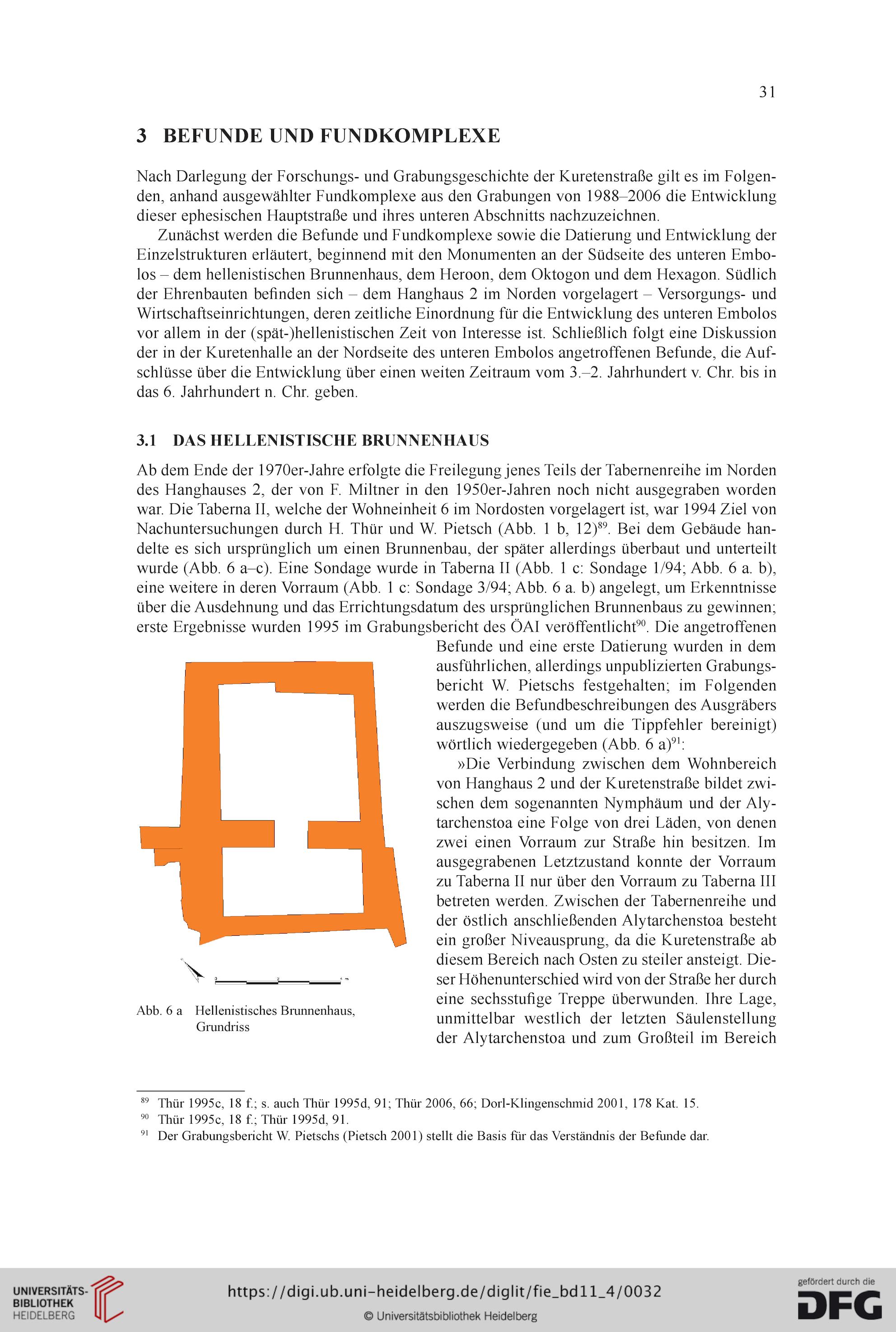

Ab dem Ende der 1970er-Jahre erfolgte die Freilegung jenes Teils der Tabernenreihe im Norden

des Hanghauses 2, der von F. Miltner in den 1950er-Jahren noch nicht ausgegraben worden

war. Die Taberna II, welche der Wohneinheit 6 im Nordosten vorgelagert ist, war 1994 Ziel von

Nachuntersuchungen durch H. Thür und W. Pietsch (Abb. 1 b, 12)89. Bei dem Gebäude han-

delte es sich ursprünglich um einen Brunnenbau, der später allerdings überbaut und unterteilt

wurde (Abb. 6 a-c). Eine Sondage wurde in Taberna II (Abb. 1 c: Sondage 1/94; Abb. 6 a. b),

eine weitere in deren Vorraum (Abb. 1 c: Sondage 3/94; Abb. 6 a. b) angelegt, um Erkenntnisse

über die Ausdehnung und das Errichtungsdatum des ursprünglichen Brunnenbaus zu gewinnen;

erste Ergebnisse wurden 1995 im Grabungsbericht des ÖAI veröffentlicht90. Die angetroffenen

Befunde und eine erste Datierung wurden in dem

ausführlichen, allerdings unpublizierten Grabungs-

bericht W. Pietschs festgehalten; im Folgenden

werden die Befundbeschreibungen des Ausgräbers

auszugsweise (und um die Tippfehler bereinigt)

wörtlich wiedergegeben (Abb. 6 a)91:

»Die Verbindung zwischen dem Wohnbereich

von Hanghaus 2 und der Kuretenstraße bildet zwi-

schen dem sogenannten Nymphäum und der Aly-

tarchenstoa eine Folge von drei Läden, von denen

zwei einen Vorraum zur Straße hin besitzen. Im

ausgegrabenen Letztzustand konnte der Vorraum

zu Taberna II nur über den Vorraum zu Taberna III

betreten werden. Zwischen der Tabernenreihe und

der östlich anschließenden Alytarchenstoa besteht

ein großer Niveausprung, da die Kuretenstraße ab

diesem Bereich nach Osten zu steiler ansteigt. Die-

ser Höhenunterschied wird von der Straße her durch

eine sechsstufige Treppe überwunden. Ihre Lage,

unmittelbar westlich der letzten Säulenstellung

der Alytarchenstoa und zum Großteil im Bereich

Abb. 6 a Hellenistisches Brunnenhaus,

Grundriss

89 Uiür 1995c, 18 f.; s. auch Uiür 1995d, 91; Thür 2006, 66; Dorl-Klingenschmid 2001, 178 Kat. 15.

90 Thür 1995c, 18 f.; Thür 1995d, 91.

91 Der Grabungsbericht W. Pietschs (Pietsch 2001) stellt die Basis für das Verständnis der Befunde dar.

3 BEFUNDE UND FUNDKOMPLEXE

Nach Darlegung der Forschungs- und Grabungsgeschichte der Kuretenstraße gilt es im Folgen-

den, anhand ausgewählter Fundkomplexe aus den Grabungen von 1988-2006 die Entwicklung

dieser ephesischen Hauptstraße und ihres unteren Abschnitts nachzuzeichnen.

Zunächst werden die Befunde und Fundkomplexe sowie die Datierung und Entwicklung der

Einzelstrukturen erläutert, beginnend mit den Monumenten an der Südseite des unteren Embo-

los - dem hellenistischen Brunnenhaus, dem Heroon, dem Oktogon und dem Hexagon. Südlich

der Ehrenbauten befinden sich - dem Hanghaus 2 im Norden vorgelagert - Versorgungs- und

Wirtschaftseinrichtungen, deren zeitliche Einordnung für die Entwicklung des unteren Embolos

vor allem in der (spät-)hellenistischen Zeit von Interesse ist. Schließlich folgt eine Diskussion

der in der Kuretenhalle an der Nordseite des unteren Embolos angetroffenen Befunde, die Auf-

schlüsse über die Entwicklung über einen weiten Zeitraum vom 3.-2. Jahrhundert v. Chr. bis in

das 6. Jahrhundert n. Chr. geben.

3.1 DAS HELLENISTISCHE BRUNNENHAUS

Ab dem Ende der 1970er-Jahre erfolgte die Freilegung jenes Teils der Tabernenreihe im Norden

des Hanghauses 2, der von F. Miltner in den 1950er-Jahren noch nicht ausgegraben worden

war. Die Taberna II, welche der Wohneinheit 6 im Nordosten vorgelagert ist, war 1994 Ziel von

Nachuntersuchungen durch H. Thür und W. Pietsch (Abb. 1 b, 12)89. Bei dem Gebäude han-

delte es sich ursprünglich um einen Brunnenbau, der später allerdings überbaut und unterteilt

wurde (Abb. 6 a-c). Eine Sondage wurde in Taberna II (Abb. 1 c: Sondage 1/94; Abb. 6 a. b),

eine weitere in deren Vorraum (Abb. 1 c: Sondage 3/94; Abb. 6 a. b) angelegt, um Erkenntnisse

über die Ausdehnung und das Errichtungsdatum des ursprünglichen Brunnenbaus zu gewinnen;

erste Ergebnisse wurden 1995 im Grabungsbericht des ÖAI veröffentlicht90. Die angetroffenen

Befunde und eine erste Datierung wurden in dem

ausführlichen, allerdings unpublizierten Grabungs-

bericht W. Pietschs festgehalten; im Folgenden

werden die Befundbeschreibungen des Ausgräbers

auszugsweise (und um die Tippfehler bereinigt)

wörtlich wiedergegeben (Abb. 6 a)91:

»Die Verbindung zwischen dem Wohnbereich

von Hanghaus 2 und der Kuretenstraße bildet zwi-

schen dem sogenannten Nymphäum und der Aly-

tarchenstoa eine Folge von drei Läden, von denen

zwei einen Vorraum zur Straße hin besitzen. Im

ausgegrabenen Letztzustand konnte der Vorraum

zu Taberna II nur über den Vorraum zu Taberna III

betreten werden. Zwischen der Tabernenreihe und

der östlich anschließenden Alytarchenstoa besteht

ein großer Niveausprung, da die Kuretenstraße ab

diesem Bereich nach Osten zu steiler ansteigt. Die-

ser Höhenunterschied wird von der Straße her durch

eine sechsstufige Treppe überwunden. Ihre Lage,

unmittelbar westlich der letzten Säulenstellung

der Alytarchenstoa und zum Großteil im Bereich

Abb. 6 a Hellenistisches Brunnenhaus,

Grundriss

89 Uiür 1995c, 18 f.; s. auch Uiür 1995d, 91; Thür 2006, 66; Dorl-Klingenschmid 2001, 178 Kat. 15.

90 Thür 1995c, 18 f.; Thür 1995d, 91.

91 Der Grabungsbericht W. Pietschs (Pietsch 2001) stellt die Basis für das Verständnis der Befunde dar.