3.1 Das hellenistische Brunnenhaus

33

ten, 1,08 m messenden Türöffnung trennt die

Taberna II von dem davorliegenden Raum

ab, dessen lichte Maße 4,02 x 4,50 m betra-

gen. Teile der Süd-, Ost- und Westwände von

Taberna II sowie Teile der Ostwand des Vor-

raumes gehörten ursprünglich zu einer Brun-

nenanlage. Die Wände sind aus Marmorqua-

dern in pseudoisodomer Schichtung sorgfältig

gefügt. Auf einer schmalen, durch eine einfa-

che Profilierung abgesetzten Zone sind Reste

abgeschlagener Löwenprotomen mit kleinen

runden Ausflußspuren sichtbar. In der Spät-

antike erfolgte eine Niveauerhöhung, eine

Mauer teilte die Taberna II von dem davor-

liegenden Raum ab, dessen Nordbegrenzung

durch die Flucht der Alytarchenhalle gebildet

wird. Zwei Sondagen, eine in der Taberna II

(Sondage 1/94) und die zweite im Vorraum

(Sondage 3/94), sollten Informationen zu der

Ausdehnung und zum Baudatum des Brun-

nens ermitteln.

Beide Räume durchzieht dieselbe Steinsti-

ckung über dem ursprünglichen Brunnenbo-

den. Ihre Höhe beträgt etwa 0,35 bis 0,40 m;

zuunterst ist eine lose Bruchsteinpackung

gelegt, die von einer etwa 0,10 m starken,

äußerst harten grauen Estrichschicht mit Stei-

nen überzogen ist. Dieser Estrich zieht unter

die den Vorraum zur Straße hin abschließende Mauer, aber auch unter der Trennmauer zwischen

Taberna II und dem Vorraum durch. Die Trennmauer, gemauert aus Spolien, Bruchsteinen und

Ziegeln, ist in einem zweiten Bauschritt auf dem grauen Estrich errichtet worden. Die Taberna II

weist einen weiteren Bodenaufbau auf, der im Vorraum fehlt: Auf einer weiteren 0,20 m hohen,

stark vermörtelten Steinstickung liegt eine durchgehende waagrechte Ziegellage, auf der eine

0,10 m hohe Estrichschicht aufgebracht ist, die mit einem hohen Anteil an Ziegelsplitt und -mehl

gemagert ist. Gegenüber dem Brunnenboden betragen die Erhöhungen insgesamt 0,65 m. Vom

Estrich ist noch im Ost- und Westteil die geglättete Oberfläche erhalten. In der Mitte weist er

Störungen auf, die bis in die erste Steinstickung reichen.

In der Südostecke des Raumes lassen spitze, zu den Wänden parallellaufende Estrichkanten

eine Bodenpflasterung mit Marmorplatten vermuten. Genau in der Südostecke liegt noch ein

0,08 x 0,08 m messendes Marmorstück in situ. Zu erkennen ist ein 0,10 bis 0,12 m breiter

Streifen vor der Ost- und Südwand. Die Ausstattung des Raumes mit Marmorverkleidungen

erstreckte sich auch auf die Wände, wie Plattenreste und entsprechende Vertiefungen im Estrich

in der Südostecke und an der Ostwand zeigen. Spätestens als die Absicht bestand, die ursprüng-

lichen Brunnenwände zu verkleiden, mußten die als Wasserspeier dienenden Löwenprotome

abgeschlagen werden, da sie den Wandplatten im Wege gestanden wären. Einer der Löwenköpfe

fand sich in der oberen Steinstickung; er paßte Bruch an Bruch an die westlichste Ausflußöffnung

der Südwand93.

Unter diesen Steinstickungen zeigte sich der ursprüngliche Brunnenboden, der aus großen,

zum Teil rechteckigen, zum Teil rautenförmigen und polygonalen Kalksteinplatten besteht. Die

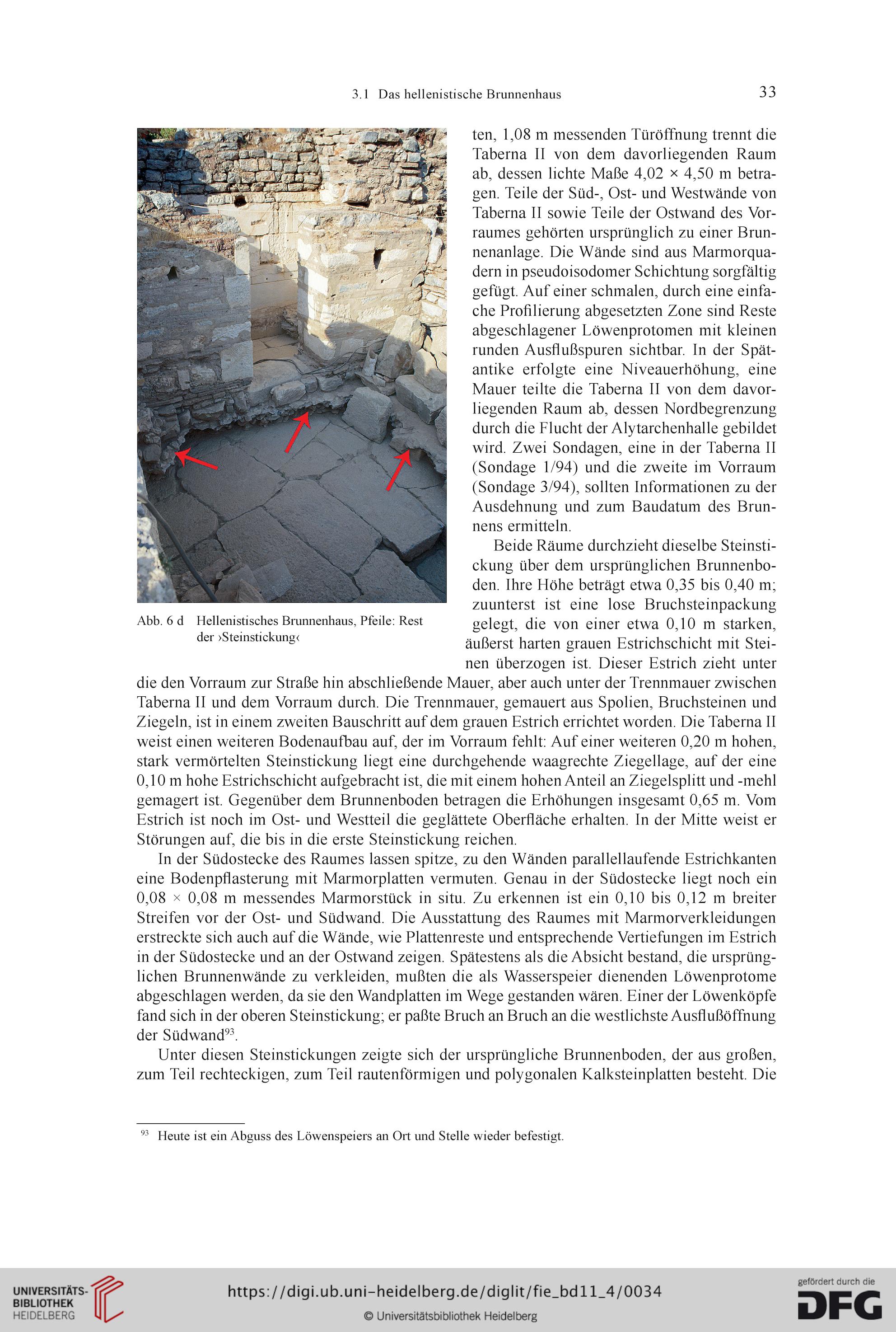

Abb. 6 d Hellenistisches Brunnenhaus, Pfeile: Rest

der >Steinstickung<

93 Heute ist ein Abguss des Löwenspeiers an Ort und Stelle wieder befestigt.

33

ten, 1,08 m messenden Türöffnung trennt die

Taberna II von dem davorliegenden Raum

ab, dessen lichte Maße 4,02 x 4,50 m betra-

gen. Teile der Süd-, Ost- und Westwände von

Taberna II sowie Teile der Ostwand des Vor-

raumes gehörten ursprünglich zu einer Brun-

nenanlage. Die Wände sind aus Marmorqua-

dern in pseudoisodomer Schichtung sorgfältig

gefügt. Auf einer schmalen, durch eine einfa-

che Profilierung abgesetzten Zone sind Reste

abgeschlagener Löwenprotomen mit kleinen

runden Ausflußspuren sichtbar. In der Spät-

antike erfolgte eine Niveauerhöhung, eine

Mauer teilte die Taberna II von dem davor-

liegenden Raum ab, dessen Nordbegrenzung

durch die Flucht der Alytarchenhalle gebildet

wird. Zwei Sondagen, eine in der Taberna II

(Sondage 1/94) und die zweite im Vorraum

(Sondage 3/94), sollten Informationen zu der

Ausdehnung und zum Baudatum des Brun-

nens ermitteln.

Beide Räume durchzieht dieselbe Steinsti-

ckung über dem ursprünglichen Brunnenbo-

den. Ihre Höhe beträgt etwa 0,35 bis 0,40 m;

zuunterst ist eine lose Bruchsteinpackung

gelegt, die von einer etwa 0,10 m starken,

äußerst harten grauen Estrichschicht mit Stei-

nen überzogen ist. Dieser Estrich zieht unter

die den Vorraum zur Straße hin abschließende Mauer, aber auch unter der Trennmauer zwischen

Taberna II und dem Vorraum durch. Die Trennmauer, gemauert aus Spolien, Bruchsteinen und

Ziegeln, ist in einem zweiten Bauschritt auf dem grauen Estrich errichtet worden. Die Taberna II

weist einen weiteren Bodenaufbau auf, der im Vorraum fehlt: Auf einer weiteren 0,20 m hohen,

stark vermörtelten Steinstickung liegt eine durchgehende waagrechte Ziegellage, auf der eine

0,10 m hohe Estrichschicht aufgebracht ist, die mit einem hohen Anteil an Ziegelsplitt und -mehl

gemagert ist. Gegenüber dem Brunnenboden betragen die Erhöhungen insgesamt 0,65 m. Vom

Estrich ist noch im Ost- und Westteil die geglättete Oberfläche erhalten. In der Mitte weist er

Störungen auf, die bis in die erste Steinstickung reichen.

In der Südostecke des Raumes lassen spitze, zu den Wänden parallellaufende Estrichkanten

eine Bodenpflasterung mit Marmorplatten vermuten. Genau in der Südostecke liegt noch ein

0,08 x 0,08 m messendes Marmorstück in situ. Zu erkennen ist ein 0,10 bis 0,12 m breiter

Streifen vor der Ost- und Südwand. Die Ausstattung des Raumes mit Marmorverkleidungen

erstreckte sich auch auf die Wände, wie Plattenreste und entsprechende Vertiefungen im Estrich

in der Südostecke und an der Ostwand zeigen. Spätestens als die Absicht bestand, die ursprüng-

lichen Brunnenwände zu verkleiden, mußten die als Wasserspeier dienenden Löwenprotome

abgeschlagen werden, da sie den Wandplatten im Wege gestanden wären. Einer der Löwenköpfe

fand sich in der oberen Steinstickung; er paßte Bruch an Bruch an die westlichste Ausflußöffnung

der Südwand93.

Unter diesen Steinstickungen zeigte sich der ursprüngliche Brunnenboden, der aus großen,

zum Teil rechteckigen, zum Teil rautenförmigen und polygonalen Kalksteinplatten besteht. Die

Abb. 6 d Hellenistisches Brunnenhaus, Pfeile: Rest

der >Steinstickung<

93 Heute ist ein Abguss des Löwenspeiers an Ort und Stelle wieder befestigt.