S5?C

H

Geiges, Das St. Annen-Fenster im jetzigen Alexander-Chörlein

67

mäßig nicht gering, und es kann das auch nicht

überraschen, da das gewiss längst empfundene, aber

aus ökonomischen Rücksichten niedergehaltene Be-

dürfnis eines zweckdienlicheren Fensterverschlusses

im bürgerlichen Wohnbau um die Wende des 15. Jahr-

hunderts allseitig mehr und mehr nach Befriedi-

gung drängte. Das in den damaligen Zunftgesetzen

zum Ausdruck gelangende Bestreben, bei den ge-

wöhnlichen Glasern im Gegensatz zu den Glasmalern

eine unbeschränkte Ausdehnung der einzelnen Be-

triebe hintanzuhalten, lässt sogar erkennen, dass der

Zudrang zu ersterem

Gewerbe sich eher über

den Bedarf bewegte.

Dass jedoch während

der fraglichen Periode

zugleich eine größere

Zahl namhafter eigent-

licher Glasmaler in Frei-

burg ansässig war, er-

scheint aus verschiede-

nen Erwägungen nicht

besonders wahrschein-

lich und die vorliegen-

den Ausweise stehen

einer derartigen An-

nahme jedenfalls nicht

entgegen.

Nachstehend die

Namen, welche sich für

den Ausgang des 15. und

die beiden ersten Jahr-

zehnte des 16. Jahr-

hunderts aus Schrift-

quellen schöpfen ließen:

In den Zinsregistern der

Malerzunft zum Riesen

von 1478 und 1481, den

einzigen erhaltenen, in

welchen jedoch wie auch

bei den übrigen Zünften

nicht für jeden Zugehörigen der Beruf vermerkt

ist, sind aufgeführt: Pantly, Alberly, Gilg und

Hans glaser, Gilg jedoch nur in dem erstge-

nannten, wogegen für 1484 in den Zunftakten noch

ein Hans Federer hinzutritt. Einem Glaser Pantlin

begegnen wir ferner im städtischen Steuerregister

von 1499; einem „Hans glaser" ebenso in der Zeit

zwischen 1460 bis 1504, und einem Hintersassen

gleichen Namens und Berufs 1509 (Juni 28), 1516

(Aug. 8) und 1517 (Juni 22) in den städtischen Mis-

siven. An gleicher Stelle geschieht 1518 und 1519

eines Glasers Meister Thoma Erwähnung, der als

„unser biwoner" bezeichnet wird, und von dem wir

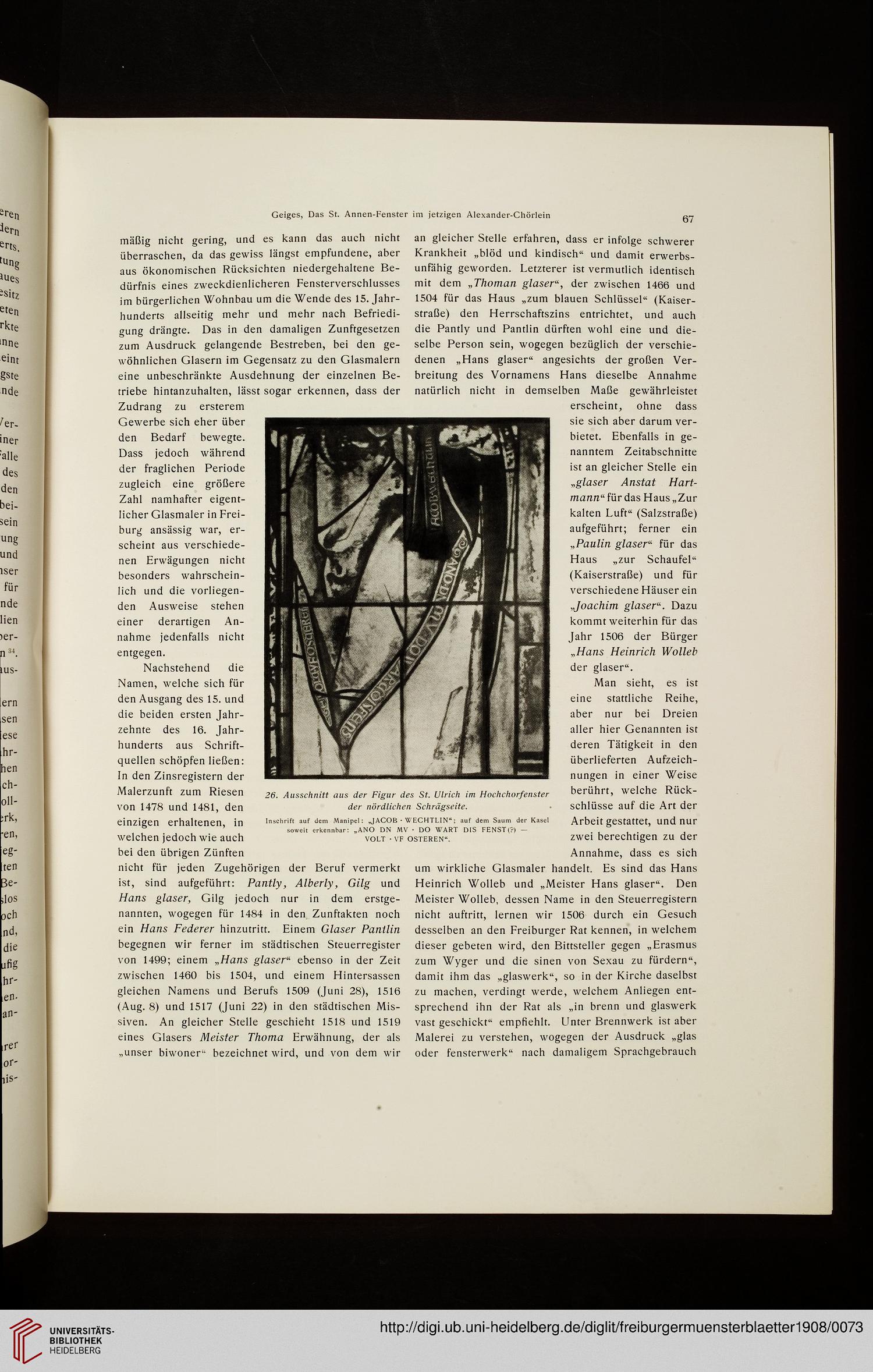

26. Ausschnitt aus der Figur des St. Ulrich im Hochchorfenster

der nördlichen Schrägseite.

Inschrift auf dem Manipe! : JACOB ■ WECHTLIN" ; auf dem Saum der Kasel

„ANO DN MV • DO WART DIS FENST(?) —

VOLT ■ VF OSTEREN".

soweit erkennb

an gleicher Stelle erfahren, dass er infolge schwerer

Krankheit „blöd und kindisch" und damit erwerbs-

unfähig geworden. Letzterer ist vermutlich identisch

mit dem „Thoman glaser'', der zwischen 1466 und

1504 für das Haus „zum blauen Schlüssel" (Kaiser-

straße) den Herrschaftszins entrichtet, und auch

die Pantly und Pantlin dürften wohl eine und die-

selbe Person sein, wogegen bezüglich der verschie-

denen „Hans glaser" angesichts der großen Ver-

breitung des Vornamens Hans dieselbe Annahme

natürlich nicht in demselben Maße gewährleistet

erscheint, ohne dass

sie sich aber darum ver-

bietet. Ebenfalls in ge-

nanntem Zeitabschnitte

ist an gleicher Stelle ein

„glaser Anstat Hart-

mann" für das Haus „Zur

kalten Luft" (Salzstraße)

aufgeführt; ferner ein

„Paulin glaser" für das

Haus „zur Schaufel"

(Kaiserstraße) und für

verschiedene Häuser ein

„Joachim glaser". Dazu

kommt weiterhin für das

Jahr 1506 der Bürger

„Hans Heinrich Wolleb

der glaser".

Man sieht, es ist

eine stattliche Reihe,

aber nur bei Dreien

aller hier Genannten ist

deren Tätigkeit in den

überlieferten Aufzeich-

nungen in einer Weise

berührt, welche Rück-

schlüsse auf die Art der

Arbeit gestattet, und nur

zwei berechtigen zu der

Annahme, dass es sich

um wirkliche Glasmaler handelt. Es sind das Hans

Heinrich Wolleb und „Meister Hans glaser". Den

Meister Wolleb, dessen Name in den Steuerregistern

nicht auftritt, lernen wir 1506 durch ein Gesuch

desselben an den Freiburger Rat kennen, in welchem

dieser gebeten wird, den Bittsteller gegen „Erasmus

zum Wyger und die sinen von Sexau zu fürdern",

damit ihm das „glaswerk", so in der Kirche daselbst

zu machen, verdingt werde, welchem Anliegen ent-

sprechend ihn der Rat als „in brenn und glaswerk

vast geschickt" empfiehlt. Unter Brennwerk ist aber

Malerei zu verstehen, wogegen der Ausdruck „glas

oder fensterwerk" nach damaligem Sprachgebrauch

H

Geiges, Das St. Annen-Fenster im jetzigen Alexander-Chörlein

67

mäßig nicht gering, und es kann das auch nicht

überraschen, da das gewiss längst empfundene, aber

aus ökonomischen Rücksichten niedergehaltene Be-

dürfnis eines zweckdienlicheren Fensterverschlusses

im bürgerlichen Wohnbau um die Wende des 15. Jahr-

hunderts allseitig mehr und mehr nach Befriedi-

gung drängte. Das in den damaligen Zunftgesetzen

zum Ausdruck gelangende Bestreben, bei den ge-

wöhnlichen Glasern im Gegensatz zu den Glasmalern

eine unbeschränkte Ausdehnung der einzelnen Be-

triebe hintanzuhalten, lässt sogar erkennen, dass der

Zudrang zu ersterem

Gewerbe sich eher über

den Bedarf bewegte.

Dass jedoch während

der fraglichen Periode

zugleich eine größere

Zahl namhafter eigent-

licher Glasmaler in Frei-

burg ansässig war, er-

scheint aus verschiede-

nen Erwägungen nicht

besonders wahrschein-

lich und die vorliegen-

den Ausweise stehen

einer derartigen An-

nahme jedenfalls nicht

entgegen.

Nachstehend die

Namen, welche sich für

den Ausgang des 15. und

die beiden ersten Jahr-

zehnte des 16. Jahr-

hunderts aus Schrift-

quellen schöpfen ließen:

In den Zinsregistern der

Malerzunft zum Riesen

von 1478 und 1481, den

einzigen erhaltenen, in

welchen jedoch wie auch

bei den übrigen Zünften

nicht für jeden Zugehörigen der Beruf vermerkt

ist, sind aufgeführt: Pantly, Alberly, Gilg und

Hans glaser, Gilg jedoch nur in dem erstge-

nannten, wogegen für 1484 in den Zunftakten noch

ein Hans Federer hinzutritt. Einem Glaser Pantlin

begegnen wir ferner im städtischen Steuerregister

von 1499; einem „Hans glaser" ebenso in der Zeit

zwischen 1460 bis 1504, und einem Hintersassen

gleichen Namens und Berufs 1509 (Juni 28), 1516

(Aug. 8) und 1517 (Juni 22) in den städtischen Mis-

siven. An gleicher Stelle geschieht 1518 und 1519

eines Glasers Meister Thoma Erwähnung, der als

„unser biwoner" bezeichnet wird, und von dem wir

26. Ausschnitt aus der Figur des St. Ulrich im Hochchorfenster

der nördlichen Schrägseite.

Inschrift auf dem Manipe! : JACOB ■ WECHTLIN" ; auf dem Saum der Kasel

„ANO DN MV • DO WART DIS FENST(?) —

VOLT ■ VF OSTEREN".

soweit erkennb

an gleicher Stelle erfahren, dass er infolge schwerer

Krankheit „blöd und kindisch" und damit erwerbs-

unfähig geworden. Letzterer ist vermutlich identisch

mit dem „Thoman glaser'', der zwischen 1466 und

1504 für das Haus „zum blauen Schlüssel" (Kaiser-

straße) den Herrschaftszins entrichtet, und auch

die Pantly und Pantlin dürften wohl eine und die-

selbe Person sein, wogegen bezüglich der verschie-

denen „Hans glaser" angesichts der großen Ver-

breitung des Vornamens Hans dieselbe Annahme

natürlich nicht in demselben Maße gewährleistet

erscheint, ohne dass

sie sich aber darum ver-

bietet. Ebenfalls in ge-

nanntem Zeitabschnitte

ist an gleicher Stelle ein

„glaser Anstat Hart-

mann" für das Haus „Zur

kalten Luft" (Salzstraße)

aufgeführt; ferner ein

„Paulin glaser" für das

Haus „zur Schaufel"

(Kaiserstraße) und für

verschiedene Häuser ein

„Joachim glaser". Dazu

kommt weiterhin für das

Jahr 1506 der Bürger

„Hans Heinrich Wolleb

der glaser".

Man sieht, es ist

eine stattliche Reihe,

aber nur bei Dreien

aller hier Genannten ist

deren Tätigkeit in den

überlieferten Aufzeich-

nungen in einer Weise

berührt, welche Rück-

schlüsse auf die Art der

Arbeit gestattet, und nur

zwei berechtigen zu der

Annahme, dass es sich

um wirkliche Glasmaler handelt. Es sind das Hans

Heinrich Wolleb und „Meister Hans glaser". Den

Meister Wolleb, dessen Name in den Steuerregistern

nicht auftritt, lernen wir 1506 durch ein Gesuch

desselben an den Freiburger Rat kennen, in welchem

dieser gebeten wird, den Bittsteller gegen „Erasmus

zum Wyger und die sinen von Sexau zu fürdern",

damit ihm das „glaswerk", so in der Kirche daselbst

zu machen, verdingt werde, welchem Anliegen ent-

sprechend ihn der Rat als „in brenn und glaswerk

vast geschickt" empfiehlt. Unter Brennwerk ist aber

Malerei zu verstehen, wogegen der Ausdruck „glas

oder fensterwerk" nach damaligem Sprachgebrauch