Geiges, Das St. Annen-Fenster im jetzigen Alexander-Chörlein

79

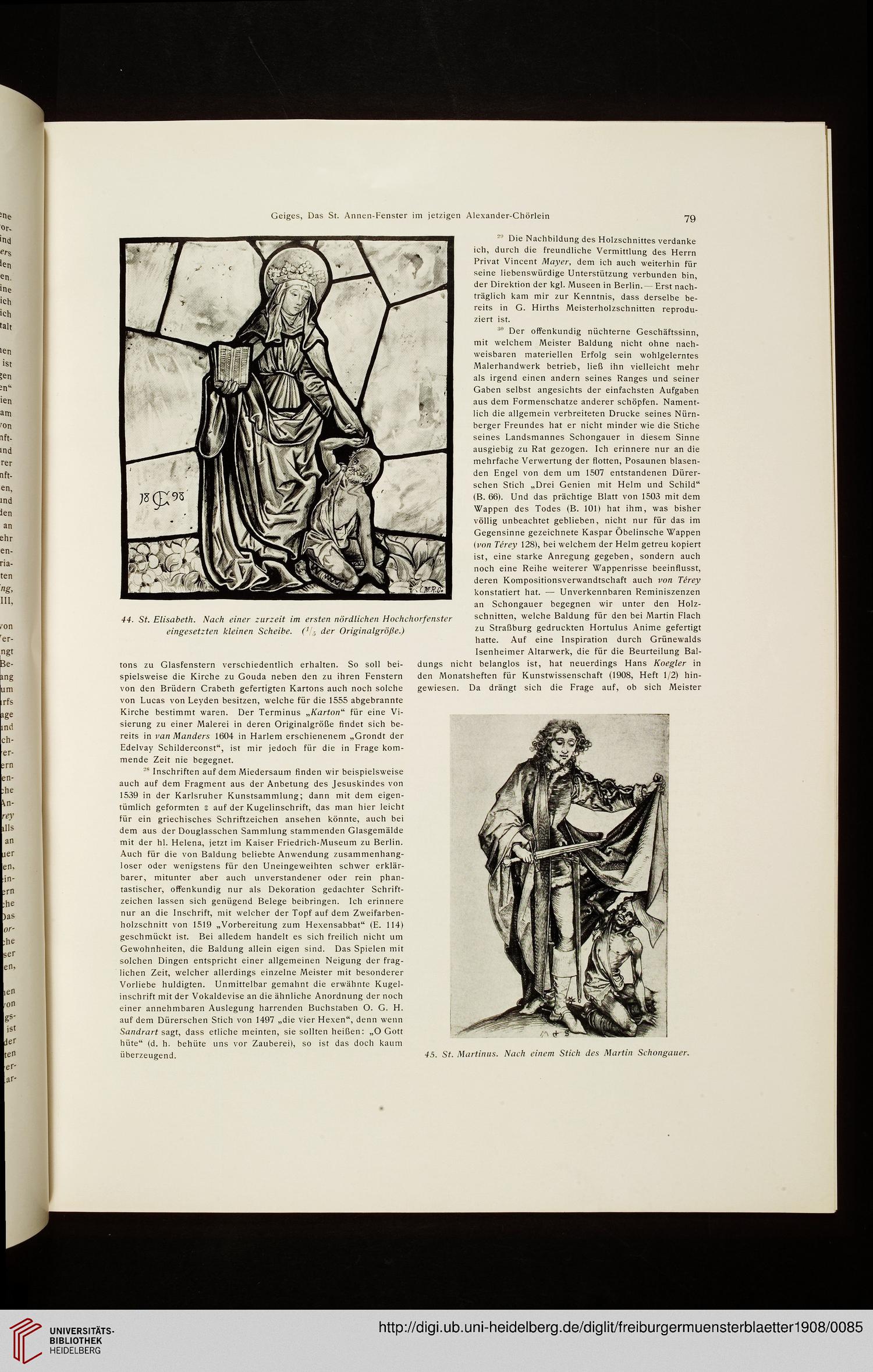

44. St. Elisabeth. Nach einer zurzeit im ersten nördlichen Hochchorfenste

eingesetzten kleinen Scheibe. (1/ä der Originalgröße.)

tons zu Glasfenstern verschiedentlich erhalten. So soll bei-

spielsweise die Kirche zu Gouda neben den zu ihren Fenstern

von den Brüdern Crabeth gefertigten Kartons auch noch solche

von Lucas von Leyden besitzen, welche für die 1555 abgebrannte

Kirche bestimmt waren. Der Terminus „Karton" für eine Vi-

sierung zu einer Malerei in deren Originalgröße findet sich be-

reits in van Manders 1604 in Harlem erschienenem „Grondt der

Edelvay Schilderconst", ist mir jedoch für die in Frage kom-

mende Zeit nie begegnet.

L's Inschriften auf dem Miedersaum finden wir beispielsweise

auch auf dem Fragment aus der Anbetung des Jesuskindes von

1539 in der Karlsruher Kunstsammlung; dann mit dem eigen-

tümlich geformten s auf der Kugelinschrift, das man hier leicht

für ein griechisches Schriftzeichen ansehen könnte, auch bei

dem aus der Douglasschen Sammlung stammenden Glasgemälde

mit der hl. Helena, jetzt im Kaiser Friedrich-Museum zu Berlin.

Auch für die von Baidung beliebte Anwendung zusammenhang-

loser oder wenigstens für den Uneingeweihten schwer erklär-

barer, mitunter aber auch unverstandener oder rein phan-

tastischer, offenkundig nur als Dekoration gedachter Schrift-

zeichen lassen sich genügend Belege beibringen. Ich erinnere

nur an die Inschrift, mit welcher der Topf auf dem Zweifarben-

holzschnitt von 1519 „Vorbereitung zum Hexensabbat" (E. 114)

geschmückt ist. Bei alledem handelt es sich freilich nicht um

Gewohnheiten, die Baidung allein eigen sind. Das Spielen mit

solchen Dingen entspricht einer allgemeinen Neigung der frag-

lichen Zeit, welcher allerdings einzelne Meister mit besonderer

Vorliebe huldigten. Unmittelbar gemahnt die erwähnte Kugel-

inschrift mit der Vokaldevise an die ähnliche Anordnung der noch

einer annehmbaren Auslegung harrenden Buchstaben O. G. H.

auf dem Dürerschen Stich von 1497 „die vier Hexen", denn wenn

Sandrart sagt, dass etliche meinten, sie sollten heißen: „O Gott

hüte" (d. h. behüte uns vor Zauberei), so ist das doch kaum

überzeugend.

=" Die Nachbildung des Holzschnittes verdanke

ich, durch die freundliche Vermittlung des Herrn

Privat Vincent Mayer, dem ich auch weiterhin für

seine liebenswürdige Unterstützung verbunden bin,

der Direktion der kgl. Museen in Berlin.— Erst nach-

träglich kam mir zur Kenntnis, dass derselbe be-

reits in G. Hirths Meisterholzschnitten reprodu-

ziert ist.

:"' Der offenkundig nüchterne Geschäftssinn,

mit welchem Meister Baidung nicht ohne nach-

weisbaren materiellen Erfolg sein wohlgelerntes

Malerhandwerk betrieb, ließ ihn vielleicht mehr

als irgend einen andern seines Ranges und seiner

Gaben selbst angesichts der einfachsten Aufgaben

aus dem Formenschatze anderer schöpfen. Nament-

lich die allgemein verbreiteten Drucke seines Nürn-

berger Freundes hat er nicht minder wie die Stiche

seines Landsmannes Schongauer in diesem Sinne

ausgiebig zu Rat gezogen. Ich erinnere nur an die

mehrfache Verwertung der flotten, Posaunen blasen-

den Engel von dem um 1507 entstandenen Dürer-

schen Stich „Drei Genien mit Helm und Schild"

(B. 66». Und das prächtige Blatt von 1503 mit dem

Wappen des Todes (B. 101) hat ihm, was bisher

völlig unbeachtet geblieben, nicht nur für das im

Gegensinne gezeichnete Kaspar Öbelinsche Wappen

[von Térey 128), bei welchem der Helm getreu kopiert

ist, eine starke Anregung gegeben, sondern auch

noch eine Reihe weiterer Wappenrisse beeinflusst,

deren Kompositionsverwandtschaft auch von Térey

konstatiert hat. — Unverkennbaren Reminiszenzen

an Schongauer begegnen wir unter den Holz-

schnitten, welche Baidung für den bei Martin Flach

zu Straßburg gedruckten Hortulus Anime gefertigt

hatte. Auf eine Inspiration durch Grünewalds

Isenheimer Altarwerk, die für die Beurteilung Bai-

dungs nicht belanglos ist, hat neuerdings Hans Koegler in

den Monatsheften für Kunstwissenschaft (1908, Heft 1/2) hin-

gewiesen. Da drängt sich die Frage auf, ob sich Meister

45. St. Martinas. Nach einem Stich des Martin Schongauer.

m

79

44. St. Elisabeth. Nach einer zurzeit im ersten nördlichen Hochchorfenste

eingesetzten kleinen Scheibe. (1/ä der Originalgröße.)

tons zu Glasfenstern verschiedentlich erhalten. So soll bei-

spielsweise die Kirche zu Gouda neben den zu ihren Fenstern

von den Brüdern Crabeth gefertigten Kartons auch noch solche

von Lucas von Leyden besitzen, welche für die 1555 abgebrannte

Kirche bestimmt waren. Der Terminus „Karton" für eine Vi-

sierung zu einer Malerei in deren Originalgröße findet sich be-

reits in van Manders 1604 in Harlem erschienenem „Grondt der

Edelvay Schilderconst", ist mir jedoch für die in Frage kom-

mende Zeit nie begegnet.

L's Inschriften auf dem Miedersaum finden wir beispielsweise

auch auf dem Fragment aus der Anbetung des Jesuskindes von

1539 in der Karlsruher Kunstsammlung; dann mit dem eigen-

tümlich geformten s auf der Kugelinschrift, das man hier leicht

für ein griechisches Schriftzeichen ansehen könnte, auch bei

dem aus der Douglasschen Sammlung stammenden Glasgemälde

mit der hl. Helena, jetzt im Kaiser Friedrich-Museum zu Berlin.

Auch für die von Baidung beliebte Anwendung zusammenhang-

loser oder wenigstens für den Uneingeweihten schwer erklär-

barer, mitunter aber auch unverstandener oder rein phan-

tastischer, offenkundig nur als Dekoration gedachter Schrift-

zeichen lassen sich genügend Belege beibringen. Ich erinnere

nur an die Inschrift, mit welcher der Topf auf dem Zweifarben-

holzschnitt von 1519 „Vorbereitung zum Hexensabbat" (E. 114)

geschmückt ist. Bei alledem handelt es sich freilich nicht um

Gewohnheiten, die Baidung allein eigen sind. Das Spielen mit

solchen Dingen entspricht einer allgemeinen Neigung der frag-

lichen Zeit, welcher allerdings einzelne Meister mit besonderer

Vorliebe huldigten. Unmittelbar gemahnt die erwähnte Kugel-

inschrift mit der Vokaldevise an die ähnliche Anordnung der noch

einer annehmbaren Auslegung harrenden Buchstaben O. G. H.

auf dem Dürerschen Stich von 1497 „die vier Hexen", denn wenn

Sandrart sagt, dass etliche meinten, sie sollten heißen: „O Gott

hüte" (d. h. behüte uns vor Zauberei), so ist das doch kaum

überzeugend.

=" Die Nachbildung des Holzschnittes verdanke

ich, durch die freundliche Vermittlung des Herrn

Privat Vincent Mayer, dem ich auch weiterhin für

seine liebenswürdige Unterstützung verbunden bin,

der Direktion der kgl. Museen in Berlin.— Erst nach-

träglich kam mir zur Kenntnis, dass derselbe be-

reits in G. Hirths Meisterholzschnitten reprodu-

ziert ist.

:"' Der offenkundig nüchterne Geschäftssinn,

mit welchem Meister Baidung nicht ohne nach-

weisbaren materiellen Erfolg sein wohlgelerntes

Malerhandwerk betrieb, ließ ihn vielleicht mehr

als irgend einen andern seines Ranges und seiner

Gaben selbst angesichts der einfachsten Aufgaben

aus dem Formenschatze anderer schöpfen. Nament-

lich die allgemein verbreiteten Drucke seines Nürn-

berger Freundes hat er nicht minder wie die Stiche

seines Landsmannes Schongauer in diesem Sinne

ausgiebig zu Rat gezogen. Ich erinnere nur an die

mehrfache Verwertung der flotten, Posaunen blasen-

den Engel von dem um 1507 entstandenen Dürer-

schen Stich „Drei Genien mit Helm und Schild"

(B. 66». Und das prächtige Blatt von 1503 mit dem

Wappen des Todes (B. 101) hat ihm, was bisher

völlig unbeachtet geblieben, nicht nur für das im

Gegensinne gezeichnete Kaspar Öbelinsche Wappen

[von Térey 128), bei welchem der Helm getreu kopiert

ist, eine starke Anregung gegeben, sondern auch

noch eine Reihe weiterer Wappenrisse beeinflusst,

deren Kompositionsverwandtschaft auch von Térey

konstatiert hat. — Unverkennbaren Reminiszenzen

an Schongauer begegnen wir unter den Holz-

schnitten, welche Baidung für den bei Martin Flach

zu Straßburg gedruckten Hortulus Anime gefertigt

hatte. Auf eine Inspiration durch Grünewalds

Isenheimer Altarwerk, die für die Beurteilung Bai-

dungs nicht belanglos ist, hat neuerdings Hans Koegler in

den Monatsheften für Kunstwissenschaft (1908, Heft 1/2) hin-

gewiesen. Da drängt sich die Frage auf, ob sich Meister

45. St. Martinas. Nach einem Stich des Martin Schongauer.

m