Sauer, Reste alter Wandmalereien im Freiburger Münster

ihrem Mantel aus1. Bei Paulus ist der untere Teil AndeutungeineslandschaftlichenoderörtlichenMotivs,

des Gesichts verloren gegangen und sehr schlecht völlig gleichmäßig hellblau gehalten. An verschiedenen

durch ein Gewandstück ausgefüllt (Abb. 11). Stellen hat diese Hintergrundsfarbe tiefdunkle Schat-

Die Farben zeigen durchweg eine Tiefe und ten infolge der Zersetzung angenommen. Unmittelbar

Leuchtkraft und Zusammenstimmung, wie sie der über dem früheren Altar ragt der schmale, über die

besten Zeit der Glasmalkunst nur eigen ist. Die Maßen hohe Kreuzstamm, dessen glatte Vorderfläche

Zeichnung ist sehr sorgfältig und

bis ins kleinste Detail hinein aus-

geführt; man vergleiche nur die

detaillierte Ausführung des Chri-

stuskopfes in Vierpaß oder das

minutiöse Muster auf dem Mantel

der hl. Katharina. Inbezug auf die

Typen der Figuren stehen wir an

einem Wendepunkt der Kunst;

der strenge Idealismus, das kon-

ventionell Hieratische des 12. und

auch teilweise noch 13. Jahrhun-

derts werden einem immer stärker

vordringenden Realismus preis-

gegeben. In voller Ausbildung

handhabt ihn indes der Meister

unserer Scheiben noch nicht;

jedenfalls ist seine realistische

Art noch stark konventionell, trotz

manches feinen, individuellen Zu-

ges. FritzGeiges, vondemwir wohl

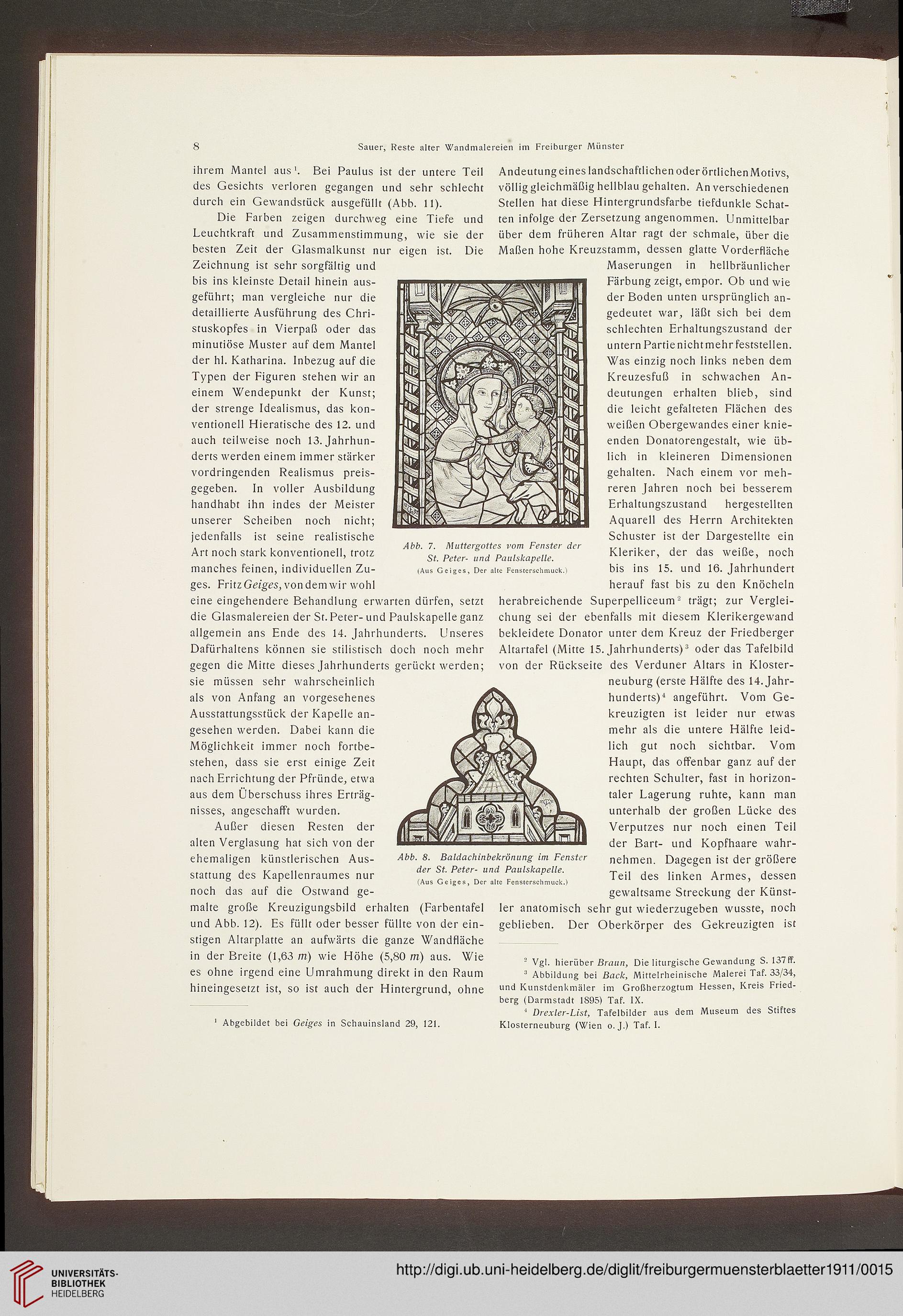

Abb. 7. Muttergottes vom Fenster der

St. Peter- und Paulskapelle.

(Aus Geiges, Der alte Fensterschmuck.)

Maserungen in hellbräunlicher

Färbung zeigt, empor. Ob und wie

der Boden unten ursprünglich an-

gedeutet war, läßt sich bei dem

schlechten Erhaltungszustand der

untern Partie nicht mehr feststellen.

Was einzig noch links neben dem

Kreuzesfuß in schwachen An-

deutungen erhalten blieb, sind

die leicht gefalteten Flächen des

weißen Obergewandes einer knie-

enden Donatorengestalt, wie üb-

lich in kleineren Dimensionen

gehalten. Nach einem vor meh-

reren Jahren noch bei besserem

Erhaltungszustand hergestellten

Aquarell des Herrn Architekten

Schuster ist der Dargestellte ein

Kleriker, der das weiße, noch

bis ins 15. und 16. Jahrhundert

herauf fast bis zu den Knöcheln

eine eingehendere Behandlung erwarten dürfen, setzt herabreichende Superpelliceum2 trägt; zur Verglei-

die Glasmalereien der St. Peter-und Paulskapelle ganz chung sei der ebenfalls mit diesem Klerikergewand

allgemein ans Ende des 14. Jahrhunderts. Unseres bekleidete Donator unter dem Kreuz der Friedberger

Dafürhaltens können sie stilistisch doch noch mehr Altartafel (Mitte 15. Jahrhunderts)3 oder das Tafelbild

gegen die Mitte dieses Jahrhunderts gerückt werden; von der Rückseite des Verduner Altars in Kloster-

sie müssen sehr wahrscheinlich

als von Anfang an vorgesehenes

Ausstattungsstück der Kapelle an-

gesehen werden. Dabei kann die

Möglichkeit immer noch fortbe-

stehen, dass sie erst einige Zeit

nach Errichtung der Pfründe, etwa

aus dem Überschuss ihres Erträg-

nisses, angeschafft wurden.

Außer diesen Resten der

alten Verglasung hat sich von der

ehemaligen künstlerischen Aus-

stattung des Kapellenraumes nur

noch das auf die Ostwand ge-

Abb. 8. Baldachinbekrönung im Fenster

der St. Peter- und Paulskapelle.

(Aus Geiges, Der alte Fensterschmuck.)

neuburg (erste Hälfte des 14. Jahr-

hunderts)4 angeführt. Vom Ge-

kreuzigten ist leider nur etwas

mehr als die untere Hälfte leid-

lich gut noch sichtbar. Vom

Haupt, das offenbar ganz auf der

rechten Schulter, fast in horizon-

taler Lagerung ruhte, kann man

unterhalb der großen Lücke des

Verputzes nur noch einen Teil

der Bart- und Kopfhaare wahr-

nehmen. Dagegen ist der größere

Teil des linken Armes, dessen

gewaltsame Streckung der Künst-

malte große Kreuzigungsbild erhalten (Farbentafel 1er anatomisch sehr gut wiederzugeben wusste, noch

und Abb. 12). Es füllt oder besser füllte von der ein- geblieben. Der Oberkörper des Gekreuzigten ist

stigen Altarplatte an aufwärts die ganze Wandfläche

in der Breite (1,63 tri) wie Höhe (5,80 tri) aus. Wie ., ,, , .. ... „ „. ... . . r„iraJll„ e n7ff

\ ' / \ ' / Vgl. hierüber Braun, Die liturgische Gewandung s. um.

es Ohne irgend eine Umrahmung direkt in den Raum 3 Abbildung bei Back, Mittelrheinische Malerei Taf. 33/34,

hineingesetzt ist, SO ist auch der Hintergrund, ohne und Kunstdenkmäler im Großherzogtum Hessen, Kreis Fried-

________ berg (Darmstadt 1895) Taf. IX.

1 Drexler-List, Tafelbilder aus dem Museum des Stiftes

1 Abgebildet bei Geiges in Schauinsland 29, 121. Klosterneuburg (Wien o. J.) Taf. I.

ihrem Mantel aus1. Bei Paulus ist der untere Teil AndeutungeineslandschaftlichenoderörtlichenMotivs,

des Gesichts verloren gegangen und sehr schlecht völlig gleichmäßig hellblau gehalten. An verschiedenen

durch ein Gewandstück ausgefüllt (Abb. 11). Stellen hat diese Hintergrundsfarbe tiefdunkle Schat-

Die Farben zeigen durchweg eine Tiefe und ten infolge der Zersetzung angenommen. Unmittelbar

Leuchtkraft und Zusammenstimmung, wie sie der über dem früheren Altar ragt der schmale, über die

besten Zeit der Glasmalkunst nur eigen ist. Die Maßen hohe Kreuzstamm, dessen glatte Vorderfläche

Zeichnung ist sehr sorgfältig und

bis ins kleinste Detail hinein aus-

geführt; man vergleiche nur die

detaillierte Ausführung des Chri-

stuskopfes in Vierpaß oder das

minutiöse Muster auf dem Mantel

der hl. Katharina. Inbezug auf die

Typen der Figuren stehen wir an

einem Wendepunkt der Kunst;

der strenge Idealismus, das kon-

ventionell Hieratische des 12. und

auch teilweise noch 13. Jahrhun-

derts werden einem immer stärker

vordringenden Realismus preis-

gegeben. In voller Ausbildung

handhabt ihn indes der Meister

unserer Scheiben noch nicht;

jedenfalls ist seine realistische

Art noch stark konventionell, trotz

manches feinen, individuellen Zu-

ges. FritzGeiges, vondemwir wohl

Abb. 7. Muttergottes vom Fenster der

St. Peter- und Paulskapelle.

(Aus Geiges, Der alte Fensterschmuck.)

Maserungen in hellbräunlicher

Färbung zeigt, empor. Ob und wie

der Boden unten ursprünglich an-

gedeutet war, läßt sich bei dem

schlechten Erhaltungszustand der

untern Partie nicht mehr feststellen.

Was einzig noch links neben dem

Kreuzesfuß in schwachen An-

deutungen erhalten blieb, sind

die leicht gefalteten Flächen des

weißen Obergewandes einer knie-

enden Donatorengestalt, wie üb-

lich in kleineren Dimensionen

gehalten. Nach einem vor meh-

reren Jahren noch bei besserem

Erhaltungszustand hergestellten

Aquarell des Herrn Architekten

Schuster ist der Dargestellte ein

Kleriker, der das weiße, noch

bis ins 15. und 16. Jahrhundert

herauf fast bis zu den Knöcheln

eine eingehendere Behandlung erwarten dürfen, setzt herabreichende Superpelliceum2 trägt; zur Verglei-

die Glasmalereien der St. Peter-und Paulskapelle ganz chung sei der ebenfalls mit diesem Klerikergewand

allgemein ans Ende des 14. Jahrhunderts. Unseres bekleidete Donator unter dem Kreuz der Friedberger

Dafürhaltens können sie stilistisch doch noch mehr Altartafel (Mitte 15. Jahrhunderts)3 oder das Tafelbild

gegen die Mitte dieses Jahrhunderts gerückt werden; von der Rückseite des Verduner Altars in Kloster-

sie müssen sehr wahrscheinlich

als von Anfang an vorgesehenes

Ausstattungsstück der Kapelle an-

gesehen werden. Dabei kann die

Möglichkeit immer noch fortbe-

stehen, dass sie erst einige Zeit

nach Errichtung der Pfründe, etwa

aus dem Überschuss ihres Erträg-

nisses, angeschafft wurden.

Außer diesen Resten der

alten Verglasung hat sich von der

ehemaligen künstlerischen Aus-

stattung des Kapellenraumes nur

noch das auf die Ostwand ge-

Abb. 8. Baldachinbekrönung im Fenster

der St. Peter- und Paulskapelle.

(Aus Geiges, Der alte Fensterschmuck.)

neuburg (erste Hälfte des 14. Jahr-

hunderts)4 angeführt. Vom Ge-

kreuzigten ist leider nur etwas

mehr als die untere Hälfte leid-

lich gut noch sichtbar. Vom

Haupt, das offenbar ganz auf der

rechten Schulter, fast in horizon-

taler Lagerung ruhte, kann man

unterhalb der großen Lücke des

Verputzes nur noch einen Teil

der Bart- und Kopfhaare wahr-

nehmen. Dagegen ist der größere

Teil des linken Armes, dessen

gewaltsame Streckung der Künst-

malte große Kreuzigungsbild erhalten (Farbentafel 1er anatomisch sehr gut wiederzugeben wusste, noch

und Abb. 12). Es füllt oder besser füllte von der ein- geblieben. Der Oberkörper des Gekreuzigten ist

stigen Altarplatte an aufwärts die ganze Wandfläche

in der Breite (1,63 tri) wie Höhe (5,80 tri) aus. Wie ., ,, , .. ... „ „. ... . . r„iraJll„ e n7ff

\ ' / \ ' / Vgl. hierüber Braun, Die liturgische Gewandung s. um.

es Ohne irgend eine Umrahmung direkt in den Raum 3 Abbildung bei Back, Mittelrheinische Malerei Taf. 33/34,

hineingesetzt ist, SO ist auch der Hintergrund, ohne und Kunstdenkmäler im Großherzogtum Hessen, Kreis Fried-

________ berg (Darmstadt 1895) Taf. IX.

1 Drexler-List, Tafelbilder aus dem Museum des Stiftes

1 Abgebildet bei Geiges in Schauinsland 29, 121. Klosterneuburg (Wien o. J.) Taf. I.