3.

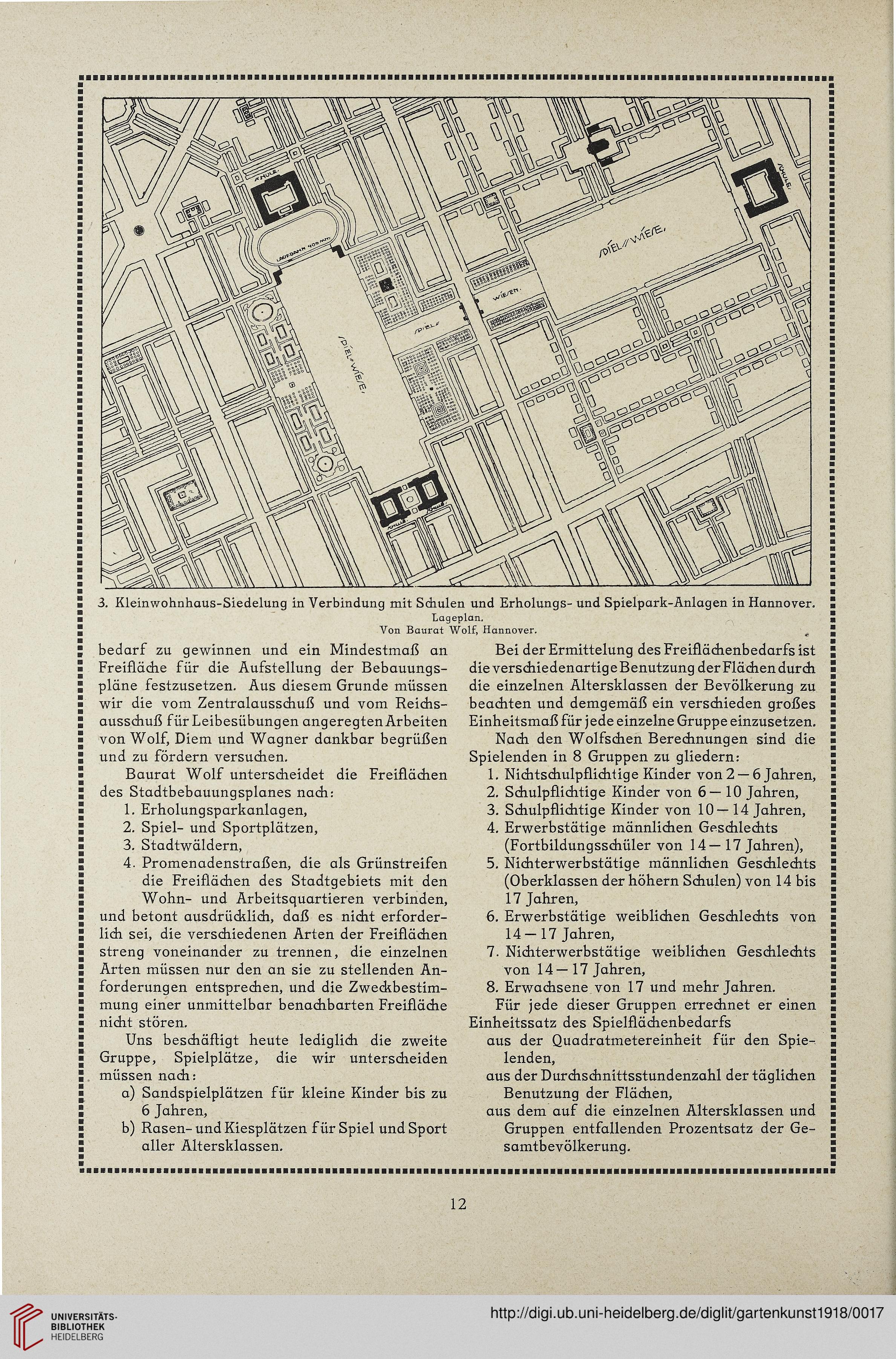

Kleinwohnhaus-Siedelung in Verbindung mit Schulen und Erholungs- und Spielpark-Anlagen in Hannover.

Lageplan.

Von Baurat Wolf, Hannover. t

bedarf zu gewinnen und ein Mindestmaß an

Freifläche für die Aufstellung der Bebauungs-

pläne festzusetzen. Aus diesem Grunde müssen

wir die vom Zentralausschuß und vom Reichs-

ausschuß für Leibesübungen angeregten Arbeiten

von Wolf, Diem und Wagner dankbar begrüßen

und zu fördern versuchen.

Baurat Wolf unterscheidet die Freiflächen

des Stadtbebauungsplanes nach:

1. Erholungsparkanlagen,

2. Spiel- und Sportplätzen,

3. Stadtwäldern,

4. Promenadenstraßen, die als Grünstreifen

die Freiflächen des Stadtgebiets mit den

Wohn- und Arbeitsquartieren verbinden,

und betont ausdrücklich, daß es nicht erforder-

lich sei, die verschiedenen Arten der Freiflächen

streng voneinander zu trennen, die einzelnen

Arten müssen nur den an sie zu stellenden An-

forderungen entsprechen, und die Zweckbestim-

mung einer unmittelbar benachbarten Freifläche

nicht stören.

Uns beschäftigt heute lediglich die zweite

Gruppe, Spielplätze, die wir unterscheiden

müssen nach:

a) Sandspielplätzen für kleine Kinder bis zu

6 Jahren,

b) Rasen- und Kiesplätzen f ür Spiel und Sport

aller Altersklassen.

Bei der Ermittelung des Freiflächenbedarfs ist

die verschiedenartig e Benutzung der Flächen durch

die einzelnen Altersklassen der Bevölkerung zu

beachten und demgemäß ein verschieden großes

Einheitsmaß für jede einzelne Gruppe einzusetzen.

Nach den Wolfschen Berechnungen sind die

Spielenden in 8 Gruppen zu gliedern:

1. Nichtschulpflichtige Kinder von 2 — 6 Jahren,

2. Schulpflichtige Kinder von 6—10 Jahren,

3. Schulpflichtige Kinder von 10— 14 Jahren,

4. Erwerbstätige männlichen Geschlechts

(Fortbildungsschüler von 14—17 Jahren),

5. Nichterwerbstätige männlichen Geschlechts

(Oberklassen der höhern Schulen) von 14 bis

17 Jahren,

6. Erwerbstätige weiblichen Geschlechts von

14 — 17 Jahren,

7. Nichterwerbstätige weiblichen Geschlechts

von 14—17 Jahren,

8. Erwachsene von 17 und mehr Jahren.

Für jede dieser Gruppen errechnet er einen

Einheitssatz des Spielflächenbedarfs

aus der Quadratmetereinheit für den Spie-

lenden,

aus der Durchschnittsstundenzahl der täglichen

Benutzung der Flächen,

aus dem auf die einzelnen Altersklassen und

Gruppen entfallenden Prozentsatz der Ge-

samtbevölkerung.

12

Kleinwohnhaus-Siedelung in Verbindung mit Schulen und Erholungs- und Spielpark-Anlagen in Hannover.

Lageplan.

Von Baurat Wolf, Hannover. t

bedarf zu gewinnen und ein Mindestmaß an

Freifläche für die Aufstellung der Bebauungs-

pläne festzusetzen. Aus diesem Grunde müssen

wir die vom Zentralausschuß und vom Reichs-

ausschuß für Leibesübungen angeregten Arbeiten

von Wolf, Diem und Wagner dankbar begrüßen

und zu fördern versuchen.

Baurat Wolf unterscheidet die Freiflächen

des Stadtbebauungsplanes nach:

1. Erholungsparkanlagen,

2. Spiel- und Sportplätzen,

3. Stadtwäldern,

4. Promenadenstraßen, die als Grünstreifen

die Freiflächen des Stadtgebiets mit den

Wohn- und Arbeitsquartieren verbinden,

und betont ausdrücklich, daß es nicht erforder-

lich sei, die verschiedenen Arten der Freiflächen

streng voneinander zu trennen, die einzelnen

Arten müssen nur den an sie zu stellenden An-

forderungen entsprechen, und die Zweckbestim-

mung einer unmittelbar benachbarten Freifläche

nicht stören.

Uns beschäftigt heute lediglich die zweite

Gruppe, Spielplätze, die wir unterscheiden

müssen nach:

a) Sandspielplätzen für kleine Kinder bis zu

6 Jahren,

b) Rasen- und Kiesplätzen f ür Spiel und Sport

aller Altersklassen.

Bei der Ermittelung des Freiflächenbedarfs ist

die verschiedenartig e Benutzung der Flächen durch

die einzelnen Altersklassen der Bevölkerung zu

beachten und demgemäß ein verschieden großes

Einheitsmaß für jede einzelne Gruppe einzusetzen.

Nach den Wolfschen Berechnungen sind die

Spielenden in 8 Gruppen zu gliedern:

1. Nichtschulpflichtige Kinder von 2 — 6 Jahren,

2. Schulpflichtige Kinder von 6—10 Jahren,

3. Schulpflichtige Kinder von 10— 14 Jahren,

4. Erwerbstätige männlichen Geschlechts

(Fortbildungsschüler von 14—17 Jahren),

5. Nichterwerbstätige männlichen Geschlechts

(Oberklassen der höhern Schulen) von 14 bis

17 Jahren,

6. Erwerbstätige weiblichen Geschlechts von

14 — 17 Jahren,

7. Nichterwerbstätige weiblichen Geschlechts

von 14—17 Jahren,

8. Erwachsene von 17 und mehr Jahren.

Für jede dieser Gruppen errechnet er einen

Einheitssatz des Spielflächenbedarfs

aus der Quadratmetereinheit für den Spie-

lenden,

aus der Durchschnittsstundenzahl der täglichen

Benutzung der Flächen,

aus dem auf die einzelnen Altersklassen und

Gruppen entfallenden Prozentsatz der Ge-

samtbevölkerung.

12