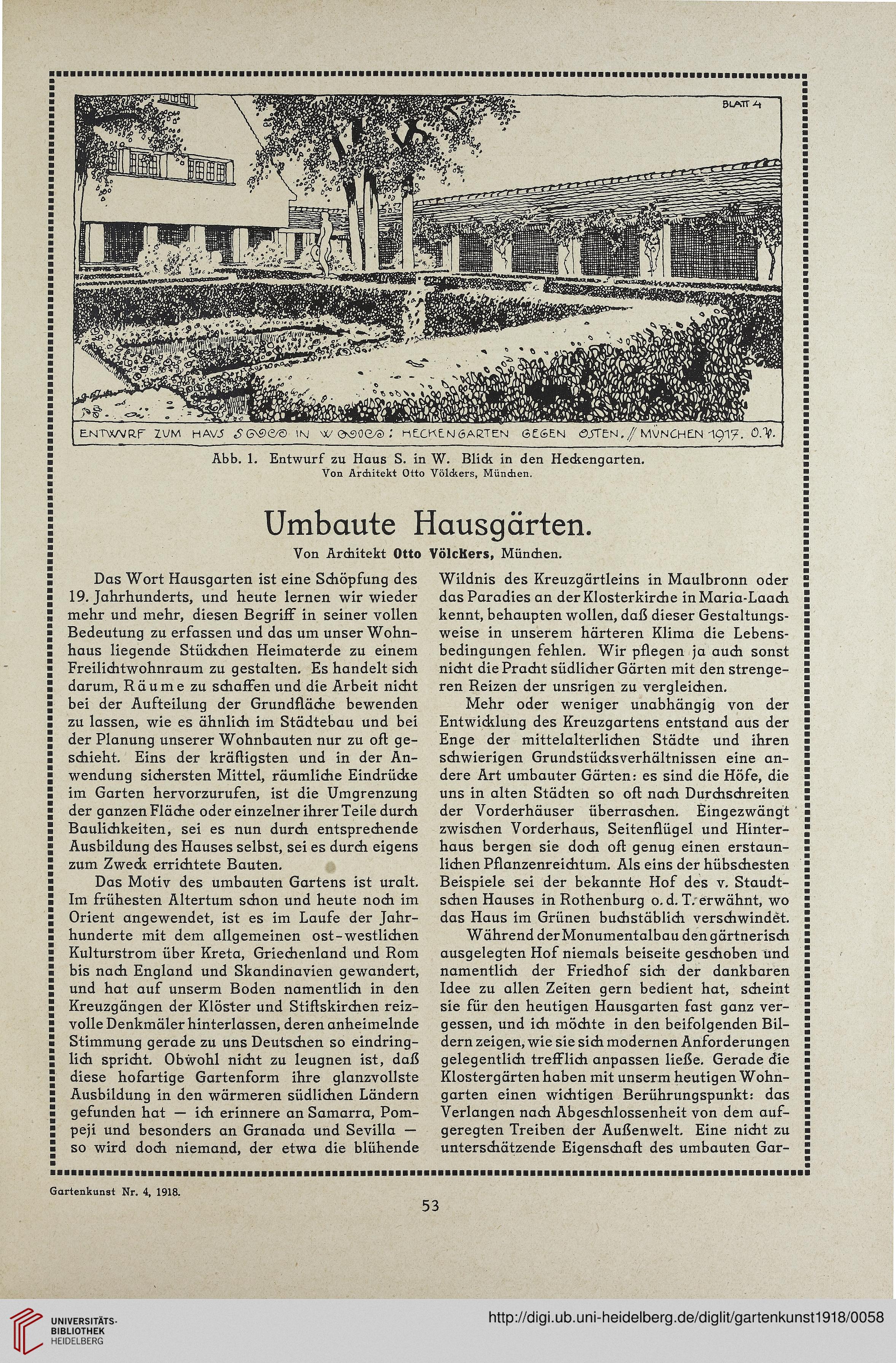

Abb. 1. Entwurf zu Haus S. in W. Blick in den Heckengarten.

Von Architekt Otto Völckers, München.

Umbaute Hausgärten.

Von Architekt Otto VölcKers, München.

Das Wort Hausgarten ist eine Schöpfung des

19. Jahrhunderts, und heute lernen wir wieder

mehr und mehr, diesen Begriff in seiner vollen

Bedeutung zu erfassen und das um unser Wohn-

haus liegende Stückchen Heimaterde zu einem

Freilichtwohnraum zu gestalten. Es handelt sich

darum, Räume zu schaffen und die Arbeit nicht

bei der Aufteilung der Grundfläche bewenden

zu lassen, wie es ähnlich im Städtebau und bei

der Planung unserer Wohnbauten nur zu oft ge-

schieht. Eins der kräftigsten und in der An-

wendung sichersten Mittel, räumliche Eindrücke

im Garten hervorzurufen, ist die Umgrenzung

der ganzen Fläche oder einzelner ihrer Teile durch

Baulichkeiten, sei es nun durch entsprechende

Ausbildung des Hauses selbst, sei es durch eigens

zum Zweck errichtete Bauten.

Das Motiv des umbauten Gartens ist uralt.

Im frühesten Altertum schon und heute noch im

Orient angewendet, ist es im Laufe der Jahr-

hunderte mit dem allgemeinen ost-westlichen

Kulturstrom über Kreta, Griechenland und Rom

bis nach England und Skandinavien gewandert,

und hat auf unserm Boden namentlich in den

Kreuzgängen der Klöster und Stiftskirchen reiz-

volle Denkmäler hinterlassen, deren anheimelnde

Stimmung gerade zu uns Deutschen so eindring-

lich spricht. Obwohl nicht zu leugnen ist, daß

diese hofartige Gartenform ihre glanzvollste

Ausbildung in den wärmeren südlichen Ländern

gefunden hat — ich erinnere an Samarra, Pom-

peji und besonders an Granada und Sevilla —

so wird doch niemand, der etwa die blühende

Wildnis des Kreuzgärtleins in Maulbronn oder

das Paradies an der Klosterkirche in Maria-Laach

kennt, behaupten wollen, daß dieser Gestaltungs-

weise in unserem härteren Klima die Lebens-

bedingungen fehlen. Wir pflegen ja auch sonst

nicht die Pracht südlicher Gärten mit den strenge-

ren Reizen der unsrigen zu vergleichen.

Mehr oder weniger unabhängig von der

Entwicklung des Kreuzgartens entstand aus der

Enge der mittelalterlichen Städte und ihren

schwierigen Grundstücksverhältnissen eine an-

dere Art umbauter Gärten: es sind die Höfe, die

uns in alten Städten so oft nach Durchschreiten

der Vorderhäuser überraschen. Eingezwängt

zwischen Vorderhaus, Seitenflügel und Hinter-

haus bergen sie doch oft genug einen erstaun-

lichen Pflanzenreichtum. Als eins der hübschesten

Beispiele sei der bekannte Hof des v. Staudt-

schen Hauses in Rothenburg o. d. T. erwähnt, wo

das Haus im Grünen buchstäblich verschwindet.

Während der Monumentalbau den gärtnerisch

ausgelegten Hof niemals beiseite geschoben und

namentlich der Friedhof sich der dankbaren

Idee zu allen Zeiten gern bedient hat, scheint

sie für den heutigen Hausgarten fast ganz ver-

gessen, und ich möchte in den beifolgenden Bil-

dern zeigen, wie sie sich modernen Anforderungen

gelegentlich trefflich anpassen ließe. Gerade die

Klostergärten haben mit unserm heutigen Wohn-

garten einen wichtigen Berührungspunkt: das

Verlangen nach Abgeschlossenheit von dem auf-

geregten Treiben der Außenwelt. Eine nicht zu

unterschätzende Eigenschaft des umbauten Gar-

Gartenkunst Nr. 4, 1918.

53

Von Architekt Otto Völckers, München.

Umbaute Hausgärten.

Von Architekt Otto VölcKers, München.

Das Wort Hausgarten ist eine Schöpfung des

19. Jahrhunderts, und heute lernen wir wieder

mehr und mehr, diesen Begriff in seiner vollen

Bedeutung zu erfassen und das um unser Wohn-

haus liegende Stückchen Heimaterde zu einem

Freilichtwohnraum zu gestalten. Es handelt sich

darum, Räume zu schaffen und die Arbeit nicht

bei der Aufteilung der Grundfläche bewenden

zu lassen, wie es ähnlich im Städtebau und bei

der Planung unserer Wohnbauten nur zu oft ge-

schieht. Eins der kräftigsten und in der An-

wendung sichersten Mittel, räumliche Eindrücke

im Garten hervorzurufen, ist die Umgrenzung

der ganzen Fläche oder einzelner ihrer Teile durch

Baulichkeiten, sei es nun durch entsprechende

Ausbildung des Hauses selbst, sei es durch eigens

zum Zweck errichtete Bauten.

Das Motiv des umbauten Gartens ist uralt.

Im frühesten Altertum schon und heute noch im

Orient angewendet, ist es im Laufe der Jahr-

hunderte mit dem allgemeinen ost-westlichen

Kulturstrom über Kreta, Griechenland und Rom

bis nach England und Skandinavien gewandert,

und hat auf unserm Boden namentlich in den

Kreuzgängen der Klöster und Stiftskirchen reiz-

volle Denkmäler hinterlassen, deren anheimelnde

Stimmung gerade zu uns Deutschen so eindring-

lich spricht. Obwohl nicht zu leugnen ist, daß

diese hofartige Gartenform ihre glanzvollste

Ausbildung in den wärmeren südlichen Ländern

gefunden hat — ich erinnere an Samarra, Pom-

peji und besonders an Granada und Sevilla —

so wird doch niemand, der etwa die blühende

Wildnis des Kreuzgärtleins in Maulbronn oder

das Paradies an der Klosterkirche in Maria-Laach

kennt, behaupten wollen, daß dieser Gestaltungs-

weise in unserem härteren Klima die Lebens-

bedingungen fehlen. Wir pflegen ja auch sonst

nicht die Pracht südlicher Gärten mit den strenge-

ren Reizen der unsrigen zu vergleichen.

Mehr oder weniger unabhängig von der

Entwicklung des Kreuzgartens entstand aus der

Enge der mittelalterlichen Städte und ihren

schwierigen Grundstücksverhältnissen eine an-

dere Art umbauter Gärten: es sind die Höfe, die

uns in alten Städten so oft nach Durchschreiten

der Vorderhäuser überraschen. Eingezwängt

zwischen Vorderhaus, Seitenflügel und Hinter-

haus bergen sie doch oft genug einen erstaun-

lichen Pflanzenreichtum. Als eins der hübschesten

Beispiele sei der bekannte Hof des v. Staudt-

schen Hauses in Rothenburg o. d. T. erwähnt, wo

das Haus im Grünen buchstäblich verschwindet.

Während der Monumentalbau den gärtnerisch

ausgelegten Hof niemals beiseite geschoben und

namentlich der Friedhof sich der dankbaren

Idee zu allen Zeiten gern bedient hat, scheint

sie für den heutigen Hausgarten fast ganz ver-

gessen, und ich möchte in den beifolgenden Bil-

dern zeigen, wie sie sich modernen Anforderungen

gelegentlich trefflich anpassen ließe. Gerade die

Klostergärten haben mit unserm heutigen Wohn-

garten einen wichtigen Berührungspunkt: das

Verlangen nach Abgeschlossenheit von dem auf-

geregten Treiben der Außenwelt. Eine nicht zu

unterschätzende Eigenschaft des umbauten Gar-

Gartenkunst Nr. 4, 1918.

53