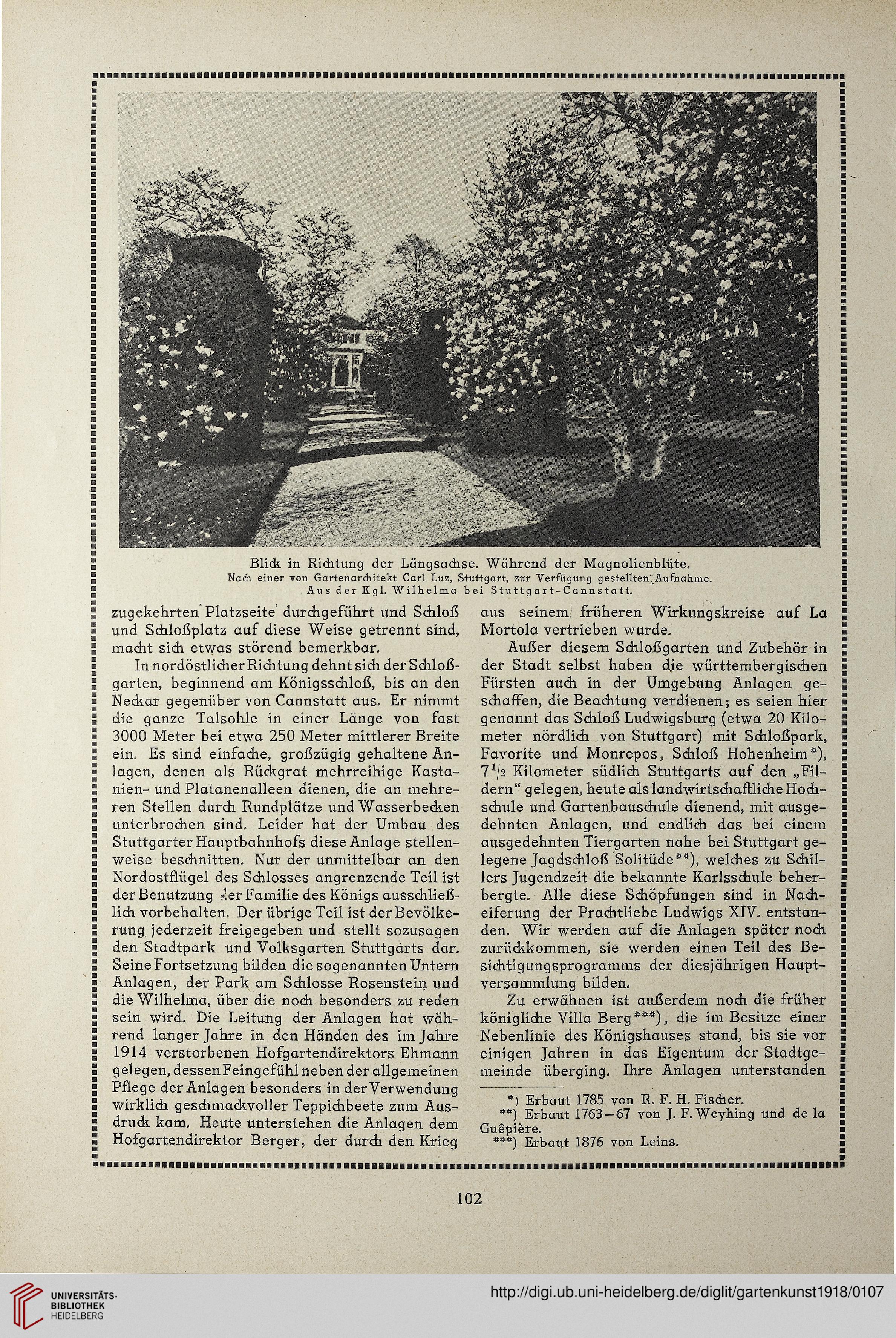

Blick in Richtung der Längsachse. Während der Magnolienblüte.

Nadi einer von Gartenarchitekt Carl Luz, Stuttgart, zur Verfügung gestellten^Aufnahme.

Aus der Kgl. Wilhelma bei Stuttgart-Cannstatt.

zugekehrten Platzseite durchgeführt und Schloß

und Schloßplatz auf diese Weise getrennt sind,

macht sich etwas störend bemerkbar.

In nordöstlicher Richtung dehnt sich der Schloß-

garten, beginnend am Königsschloß, bis an den

Neckar gegenüber von Cannstatt aus. Er nimmt

die ganze Talsohle in einer Länge von fast

3000 Meter bei etwa 250 Meter mittlerer Breite

ein. Es sind einfache, großzügig gehaltene An-

lagen, denen als Rückgrat mehrreihige Kasta-

nien- und Platanenalleen dienen, die an mehre-

ren Stellen durch Rundplätze und Wasserbecken

unterbrochen sind. Leider hat der Umbau des

Stuttgarter Hauptbahnhofs diese Anlage stellen-

weise beschnitten. Nur der unmittelbar an den

Nordostflügel des Schlosses angrenzende Teil ist

der Benutzung -.er Familie des Königs ausschließ-

lich Vorbehalten. Der übrige Teil ist der Bevölke-

rung jederzeit freigegeben und stellt sozusagen

den Stadtpark und Volksgarten Stuttgarts dar.

Seine Fortsetzung bilden die sogenannten Untern

Anlagen, der Park am Schlosse Rosenstein und

die Wilhelma, über die noch besonders zu reden

sein wird. Die Leitung der Anlagen hat wäh-

rend langer Jahre in den Händen des im Jahre

1914 verstorbenen Hofgartendirektors Ehmann

gelegen, dessenFeingefühl neben der allgemeinen

Pflege der Anlagen besonders in der Verwendung

wirklich geschmackvoller Teppichbeete zum Aus-

druck kam. Heute unterstehen die Anlagen dem

Hofgartendirektor Berger, der durch den Krieg

aus seinem; früheren Wirkungskreise auf La

Mortola vertrieben wurde.

Außer diesem Schloßgarten und Zubehör in

der Stadt selbst haben die württembergischen

Fürsten auch in der Umgebung Anlagen ge-

schaffen, die Beachtung verdienen; es seien hier

genannt das Schloß Ludwigsburg (etwa 20 Kilo-

meter nördlich von Stuttgart) mit Schloßpark,

Favorite und Monrepos, Schloß Hohenheim4),

71/2 Kilometer südlich Stuttgarts auf den „Fil-

dern“ gelegen, heute als landwirtschaftliche Hoch-

schule und Gartenbauschule dienend, mit ausge-

dehnten Anlagen, und endlich das bei einem

ausgedehnten Tiergarten nahe bei Stuttgart ge-

legene Jagdschloß Solitüde44), welches zu Schil-

lers Jugendzeit die bekannte Karlsschule beher-

bergte. Alle diese Schöpfungen sind in Nach-

eiferung der Prachtliebe Ludwigs XIV. entstan-

den. Wir werden auf die Anlagen später noch

zurückkommen, sie werden einen Teil des Be-

sichtigungsprogramms der diesjährigen Haupt-

versammlung bilden.

Zu erwähnen ist außerdem noch die früher

königliche Villa Berg 444), die im Besitze einer

Nebenlinie des Königshauses stand, bis sie vor

einigen Jahren in das Eigentum der Stadtge-

meinde überging. Ihre Anlagen unterstanden *) * ***)

*) Erbaut 1785 von R. F. H. Fischer.

44) Erbaut 1763 — 67 von J. F. Weyhing und de la

Guepiere.

***) Erbaut 1876 von Leins.

102

Nadi einer von Gartenarchitekt Carl Luz, Stuttgart, zur Verfügung gestellten^Aufnahme.

Aus der Kgl. Wilhelma bei Stuttgart-Cannstatt.

zugekehrten Platzseite durchgeführt und Schloß

und Schloßplatz auf diese Weise getrennt sind,

macht sich etwas störend bemerkbar.

In nordöstlicher Richtung dehnt sich der Schloß-

garten, beginnend am Königsschloß, bis an den

Neckar gegenüber von Cannstatt aus. Er nimmt

die ganze Talsohle in einer Länge von fast

3000 Meter bei etwa 250 Meter mittlerer Breite

ein. Es sind einfache, großzügig gehaltene An-

lagen, denen als Rückgrat mehrreihige Kasta-

nien- und Platanenalleen dienen, die an mehre-

ren Stellen durch Rundplätze und Wasserbecken

unterbrochen sind. Leider hat der Umbau des

Stuttgarter Hauptbahnhofs diese Anlage stellen-

weise beschnitten. Nur der unmittelbar an den

Nordostflügel des Schlosses angrenzende Teil ist

der Benutzung -.er Familie des Königs ausschließ-

lich Vorbehalten. Der übrige Teil ist der Bevölke-

rung jederzeit freigegeben und stellt sozusagen

den Stadtpark und Volksgarten Stuttgarts dar.

Seine Fortsetzung bilden die sogenannten Untern

Anlagen, der Park am Schlosse Rosenstein und

die Wilhelma, über die noch besonders zu reden

sein wird. Die Leitung der Anlagen hat wäh-

rend langer Jahre in den Händen des im Jahre

1914 verstorbenen Hofgartendirektors Ehmann

gelegen, dessenFeingefühl neben der allgemeinen

Pflege der Anlagen besonders in der Verwendung

wirklich geschmackvoller Teppichbeete zum Aus-

druck kam. Heute unterstehen die Anlagen dem

Hofgartendirektor Berger, der durch den Krieg

aus seinem; früheren Wirkungskreise auf La

Mortola vertrieben wurde.

Außer diesem Schloßgarten und Zubehör in

der Stadt selbst haben die württembergischen

Fürsten auch in der Umgebung Anlagen ge-

schaffen, die Beachtung verdienen; es seien hier

genannt das Schloß Ludwigsburg (etwa 20 Kilo-

meter nördlich von Stuttgart) mit Schloßpark,

Favorite und Monrepos, Schloß Hohenheim4),

71/2 Kilometer südlich Stuttgarts auf den „Fil-

dern“ gelegen, heute als landwirtschaftliche Hoch-

schule und Gartenbauschule dienend, mit ausge-

dehnten Anlagen, und endlich das bei einem

ausgedehnten Tiergarten nahe bei Stuttgart ge-

legene Jagdschloß Solitüde44), welches zu Schil-

lers Jugendzeit die bekannte Karlsschule beher-

bergte. Alle diese Schöpfungen sind in Nach-

eiferung der Prachtliebe Ludwigs XIV. entstan-

den. Wir werden auf die Anlagen später noch

zurückkommen, sie werden einen Teil des Be-

sichtigungsprogramms der diesjährigen Haupt-

versammlung bilden.

Zu erwähnen ist außerdem noch die früher

königliche Villa Berg 444), die im Besitze einer

Nebenlinie des Königshauses stand, bis sie vor

einigen Jahren in das Eigentum der Stadtge-

meinde überging. Ihre Anlagen unterstanden *) * ***)

*) Erbaut 1785 von R. F. H. Fischer.

44) Erbaut 1763 — 67 von J. F. Weyhing und de la

Guepiere.

***) Erbaut 1876 von Leins.

102