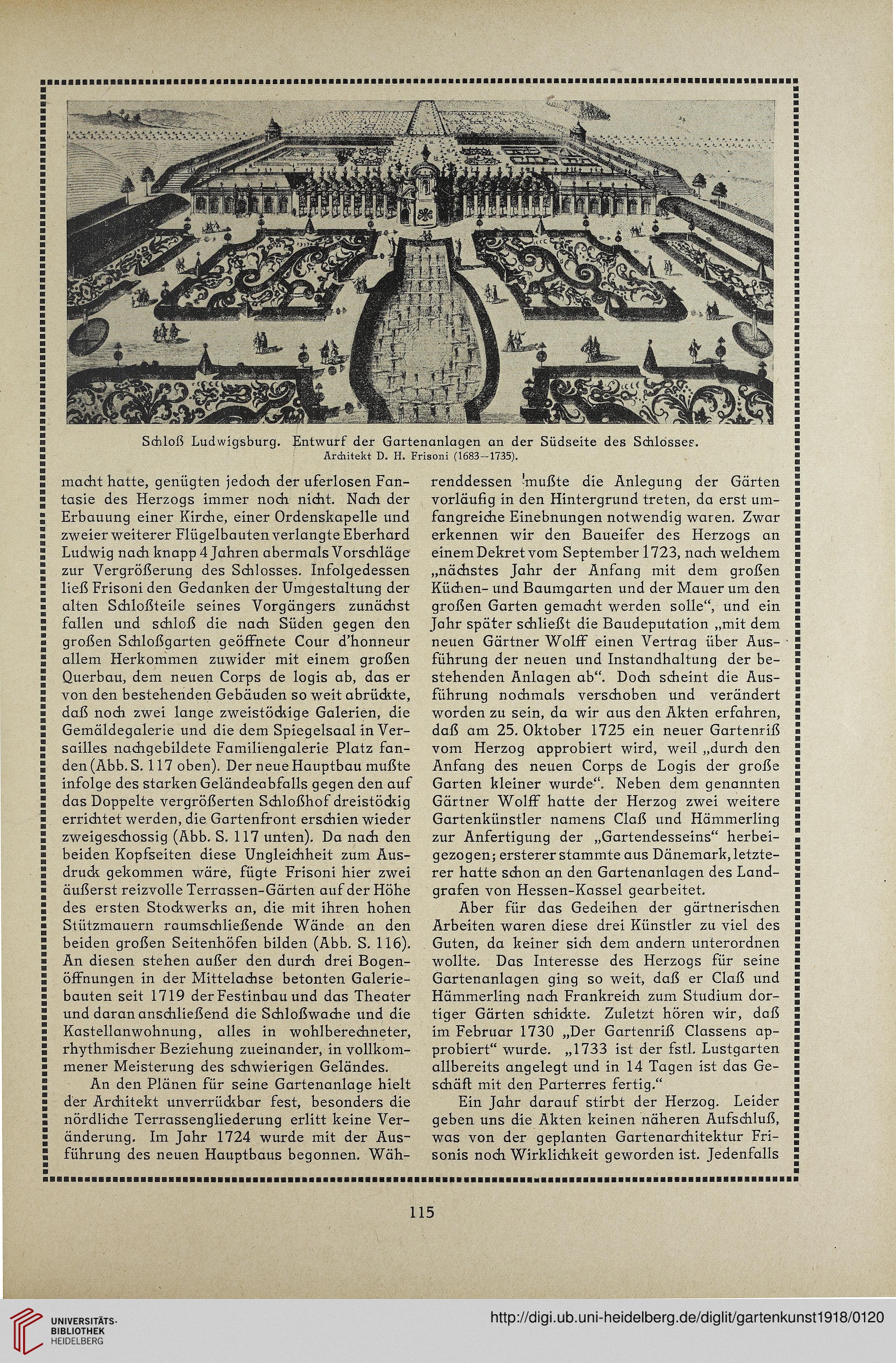

Sdiloß Ludwigsburg. Entwurf der Gartenanlagen an der Südseite des Schlosses.

Architekt D. H. Frisoni (1683 — 1735).

macht hatte, genügten jedoch der uferlosen Fan-

tasie des Herzogs immer noch nicht. Nach der

Erbauung einer Kirche, einer Ordenskapelle und

zweier weiterer Flügelbauten verlangte Eberhard

Ludwig nach knapp 4 Jahren abermals Vorschläge

zur Vergrößerung des Schlosses. Infolgedessen

ließ Frisoni den Gedanken der Umgestaltung der

alten Schloßteile seines Vorgängers zunächst

fallen und schloß die nach Süden gegen den

großen Schloßgarten geöffnete Cour d’honneur

allem Herkommen zuwider mit einem großen

Querbau, dem neuen Corps de logis ab, das er

von den bestehenden Gebäuden so weit abrückte,

daß noch zwei lange zweistöckige Galerien, die

Gemäldegalerie und die dem Spiegelsaal in Ver-

sailles nachgebildete Familiengalerie Platz fan-

den (Abb.S. 117 oben). Der neue Hauptbau mußte

infolge des starken Geländeabfalls gegen den auf

das Doppelte vergrößerten Schloßhof dreistöckig

errichtet werden, die Gartenfront erschien wieder

zweigeschossig (Abb. S. 117 unten). Da nach den

beiden Kopfseiten diese Ungleichheit zum Aus-

druck gekommen wäre, fügte Frisoni hier zwei

äußerst reizvolle Terrassen-Gärten auf der Höhe

des ersten Stockwerks an, die mit ihren hohen

Stützmauern raumschließende Wände an den

beiden großen Seitenhöfen bilden (Abb. S. 116).

An diesen stehen außer den durch drei Bogen-

öffnungen in der Mittelachse betonten Galerie-

bauten seit 1719 der Festinbau und das Theater

und daran anschließend die Schloßwache und die

Kastellanwohnung, alles in wohlberechneter,

rhythmischer Beziehung zueinander, in vollkom-

mener Meisterung des schwierigen Geländes.

An den Plänen für seine Gartenanlage hielt

der Architekt unverrückbar fest, besonders die

nördliche Terrassengliederung erlitt keine Ver-

änderung. Im Jahr 1724 wurde mit der Aus-

führung des neuen Hauptbaus begonnen. Wäh-

renddessen 'mußte die Anlegung der Gärten

vorläufig in den Hintergrund treten, da erst um-

fangreiche Einebnungen notwendig waren. Zwar

erkennen wir den Baueifer des Herzogs an

einem Dekret vom September 1723, nach welchem

„nächstes Jahr der Anfang mit dem großen

Küchen- und Baumgarten und der Mauer um den

großen Garten gemacht werden solle“, und ein

Jahr später schließt die Baudeputation „mit dem

neuen Gärtner Wolff einen Vertrag über Aus-

führung der neuen und Instandhaltung der be-

stehenden Anlagen ab“. Doch scheint die Aus-

führung nochmals verschoben und verändert

worden zu sein, da wir aus den Akten erfahren,

daß am 25. Oktober 1725 ein neuer Gartenriß

vom Herzog approbiert wird, weil „durch den

Anfang des neuen Corps de Logis der große

Garten kleiner wurde“. Neben dem genannten

Gärtner Wolff hatte der Herzog zwei weitere

Gartenkünstler namens Claß und Hämmerling

zur Anfertigung der „Gartendesseins“ herbei-

gezogen; ersterer stammte aus Dänemark, letzte-

rer hatte schon an den Gartenanlagen des Land-

grafen von Hessen-Kassel gearbeitet.

Aber für das Gedeihen der gärtnerischen

Arbeiten waren diese drei Künstler zu viel des

Guten, da keiner sich dem andern unterordnen

wollte. Das Interesse des Herzogs für seine

Gartenanlagen ging so weit, daß er Claß und

Hämmerling nach Frankreich zum Studium dor-

tiger Gärten schickte. Zuletzt hören wir, daß

im Februar 1730 „Der Gartenriß Classens ap-

probiert“ wurde. „1733 ist der fstl. Lustgarten

allbereits angelegt und in 14 Tagen ist das Ge-

schäft mit den Parterres fertig.“

Ein Jahr darauf stirbt der Herzog. Leider

geben uns die Akten keinen näheren Aufschluß,

was von der geplanten Gartenarchitektur Fri-

sonis noch Wirklichkeit geworden ist. Jedenfalls

115

Architekt D. H. Frisoni (1683 — 1735).

macht hatte, genügten jedoch der uferlosen Fan-

tasie des Herzogs immer noch nicht. Nach der

Erbauung einer Kirche, einer Ordenskapelle und

zweier weiterer Flügelbauten verlangte Eberhard

Ludwig nach knapp 4 Jahren abermals Vorschläge

zur Vergrößerung des Schlosses. Infolgedessen

ließ Frisoni den Gedanken der Umgestaltung der

alten Schloßteile seines Vorgängers zunächst

fallen und schloß die nach Süden gegen den

großen Schloßgarten geöffnete Cour d’honneur

allem Herkommen zuwider mit einem großen

Querbau, dem neuen Corps de logis ab, das er

von den bestehenden Gebäuden so weit abrückte,

daß noch zwei lange zweistöckige Galerien, die

Gemäldegalerie und die dem Spiegelsaal in Ver-

sailles nachgebildete Familiengalerie Platz fan-

den (Abb.S. 117 oben). Der neue Hauptbau mußte

infolge des starken Geländeabfalls gegen den auf

das Doppelte vergrößerten Schloßhof dreistöckig

errichtet werden, die Gartenfront erschien wieder

zweigeschossig (Abb. S. 117 unten). Da nach den

beiden Kopfseiten diese Ungleichheit zum Aus-

druck gekommen wäre, fügte Frisoni hier zwei

äußerst reizvolle Terrassen-Gärten auf der Höhe

des ersten Stockwerks an, die mit ihren hohen

Stützmauern raumschließende Wände an den

beiden großen Seitenhöfen bilden (Abb. S. 116).

An diesen stehen außer den durch drei Bogen-

öffnungen in der Mittelachse betonten Galerie-

bauten seit 1719 der Festinbau und das Theater

und daran anschließend die Schloßwache und die

Kastellanwohnung, alles in wohlberechneter,

rhythmischer Beziehung zueinander, in vollkom-

mener Meisterung des schwierigen Geländes.

An den Plänen für seine Gartenanlage hielt

der Architekt unverrückbar fest, besonders die

nördliche Terrassengliederung erlitt keine Ver-

änderung. Im Jahr 1724 wurde mit der Aus-

führung des neuen Hauptbaus begonnen. Wäh-

renddessen 'mußte die Anlegung der Gärten

vorläufig in den Hintergrund treten, da erst um-

fangreiche Einebnungen notwendig waren. Zwar

erkennen wir den Baueifer des Herzogs an

einem Dekret vom September 1723, nach welchem

„nächstes Jahr der Anfang mit dem großen

Küchen- und Baumgarten und der Mauer um den

großen Garten gemacht werden solle“, und ein

Jahr später schließt die Baudeputation „mit dem

neuen Gärtner Wolff einen Vertrag über Aus-

führung der neuen und Instandhaltung der be-

stehenden Anlagen ab“. Doch scheint die Aus-

führung nochmals verschoben und verändert

worden zu sein, da wir aus den Akten erfahren,

daß am 25. Oktober 1725 ein neuer Gartenriß

vom Herzog approbiert wird, weil „durch den

Anfang des neuen Corps de Logis der große

Garten kleiner wurde“. Neben dem genannten

Gärtner Wolff hatte der Herzog zwei weitere

Gartenkünstler namens Claß und Hämmerling

zur Anfertigung der „Gartendesseins“ herbei-

gezogen; ersterer stammte aus Dänemark, letzte-

rer hatte schon an den Gartenanlagen des Land-

grafen von Hessen-Kassel gearbeitet.

Aber für das Gedeihen der gärtnerischen

Arbeiten waren diese drei Künstler zu viel des

Guten, da keiner sich dem andern unterordnen

wollte. Das Interesse des Herzogs für seine

Gartenanlagen ging so weit, daß er Claß und

Hämmerling nach Frankreich zum Studium dor-

tiger Gärten schickte. Zuletzt hören wir, daß

im Februar 1730 „Der Gartenriß Classens ap-

probiert“ wurde. „1733 ist der fstl. Lustgarten

allbereits angelegt und in 14 Tagen ist das Ge-

schäft mit den Parterres fertig.“

Ein Jahr darauf stirbt der Herzog. Leider

geben uns die Akten keinen näheren Aufschluß,

was von der geplanten Gartenarchitektur Fri-

sonis noch Wirklichkeit geworden ist. Jedenfalls

115