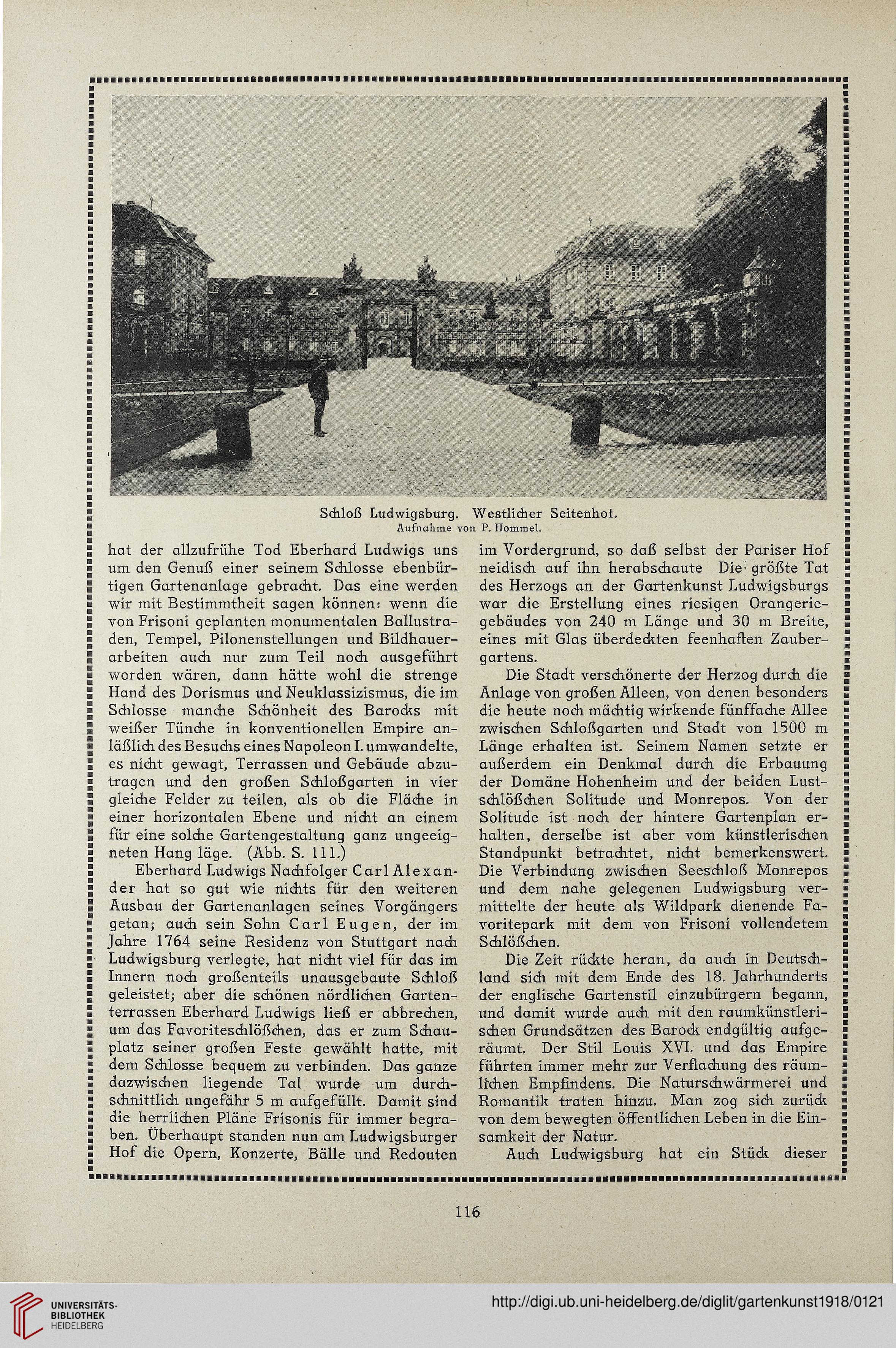

Schloß Ludwigsburg. Westlicher Seitenhot.

Aufnahme von P. Hommel.

hat der allzufrühe Tod Eberhard Ludwigs uns

um den Genuß einer seinem Schlosse ebenbür-

tigen Gartenanlage gebracht. Das eine werden

wir mit Bestimmtheit sagen können: wenn die

von Frisoni geplanten monumentalen Ballustra-

den, Tempel, Pilonenstellungen und Bildhauer-

arbeiten auch nur zum Teil noch ausgeführt

worden wären, dann hätte wohl die strenge

Hand des Dorismus und Neuklassizismus, die im

Schlosse manche Schönheit des Barocks mit

weißer Tünche in konventionellen Empire an-

läßlich des Besuchs eines Napoleon I. umwandelte,

es nicht gewagt, Terrassen und Gebäude abzu-

tragen und den großen Schloßgarten in vier

gleiche Felder zu teilen, als ob die Fläche in

einer horizontalen Ebene und nicht an einem

für eine solche Gartengestaltung ganz ungeeig-

neten Hang läge. (Abb. S. 111.)

Eberhard Ludwigs Nachfolger Carl Alexan-

der hat so gut wie nichts für den weiteren

Ausbau der Gartenanlagen seines Vorgängers

getan; auch sein Sohn Carl Eugen, der im

Jahre 1764 seine Residenz von Stuttgart nach

Ludwigsburg verlegte, hat nicht viel für das im

Innern noch großenteils unausgebaute Schloß

geleistet; aber die schönen nördlichen Garten-

terrassen Eberhard Ludwigs ließ er abbrechen,

um das Favoriteschlößchen, das er zum Schau-

platz seiner großen Feste gewählt hatte, mit

dem Schlosse bequem zu verbinden. Das ganze

dazwischen liegende Tal wurde um durch-

schnittlich ungefähr 5 m aufgefüllt. Damit sind

die herrlichen Pläne Frisonis für immer begra-

ben. Überhaupt standen nun am Ludwigsburger

Hof die Opern, Konzerte, Bälle und Redouten

im Vordergrund, so daß selbst der Pariser Hof

neidisch auf ihn herabschaute Die größte Tat

des Herzogs an der Gartenkunst Ludwigsburgs

war die Erstellung eines riesigen Orangerie-

gebäudes von 240 m Länge und 30 m Breite,

eines mit Glas überdeckten feenhaften Zauber-

gartens.

Die Stadt verschönerte der Herzog durch die

Anlage von großen Alleen, von denen besonders

die heute noch mächtig wirkende fünffache Allee

zwischen Schloßgarten und Stadt von 1500 m

Länge erhalten ist. Seinem Namen setzte er

außerdem ein Denkmal durch die Erbauung

der Domäne Hohenheim und der beiden Lust-

schlößchen Solitude und Monrepos. Von der

Solitude ist noch der hintere Gartenplan er-

halten, derselbe ist aber vom künstlerischen

Standpunkt betrachtet, nicht bemerkenswert.

Die Verbindung zwischen Seeschloß Monrepos

und dem nahe gelegenen Ludwigsburg ver-

mittelte der heute als Wildpark dienende Fa-

voritepark mit dem von Frisoni vollendetem

Schlößchen.

Die Zeit rückte heran, da auch in Deutsch-

land sich mit dem Ende des 18. Jahrhunderts

der englische Gartenstil einzubürgern begann,

und damit wurde auch mit den raumkünstleri-

schen Grundsätzen des Barock endgültig aufge-

räumt. Der Stil Louis XVI. und das Empire

führten immer mehr zur Verflachung des räum-

lichen Empfindens. Die Naturschwärmerei und

Romantik traten hinzu. Man zog sich zurück

von dem bewegten öffentlichen Leben in die Ein-

samkeit der Natur.

Audi Ludwigsburg hat ein Stück dieser

116

Aufnahme von P. Hommel.

hat der allzufrühe Tod Eberhard Ludwigs uns

um den Genuß einer seinem Schlosse ebenbür-

tigen Gartenanlage gebracht. Das eine werden

wir mit Bestimmtheit sagen können: wenn die

von Frisoni geplanten monumentalen Ballustra-

den, Tempel, Pilonenstellungen und Bildhauer-

arbeiten auch nur zum Teil noch ausgeführt

worden wären, dann hätte wohl die strenge

Hand des Dorismus und Neuklassizismus, die im

Schlosse manche Schönheit des Barocks mit

weißer Tünche in konventionellen Empire an-

läßlich des Besuchs eines Napoleon I. umwandelte,

es nicht gewagt, Terrassen und Gebäude abzu-

tragen und den großen Schloßgarten in vier

gleiche Felder zu teilen, als ob die Fläche in

einer horizontalen Ebene und nicht an einem

für eine solche Gartengestaltung ganz ungeeig-

neten Hang läge. (Abb. S. 111.)

Eberhard Ludwigs Nachfolger Carl Alexan-

der hat so gut wie nichts für den weiteren

Ausbau der Gartenanlagen seines Vorgängers

getan; auch sein Sohn Carl Eugen, der im

Jahre 1764 seine Residenz von Stuttgart nach

Ludwigsburg verlegte, hat nicht viel für das im

Innern noch großenteils unausgebaute Schloß

geleistet; aber die schönen nördlichen Garten-

terrassen Eberhard Ludwigs ließ er abbrechen,

um das Favoriteschlößchen, das er zum Schau-

platz seiner großen Feste gewählt hatte, mit

dem Schlosse bequem zu verbinden. Das ganze

dazwischen liegende Tal wurde um durch-

schnittlich ungefähr 5 m aufgefüllt. Damit sind

die herrlichen Pläne Frisonis für immer begra-

ben. Überhaupt standen nun am Ludwigsburger

Hof die Opern, Konzerte, Bälle und Redouten

im Vordergrund, so daß selbst der Pariser Hof

neidisch auf ihn herabschaute Die größte Tat

des Herzogs an der Gartenkunst Ludwigsburgs

war die Erstellung eines riesigen Orangerie-

gebäudes von 240 m Länge und 30 m Breite,

eines mit Glas überdeckten feenhaften Zauber-

gartens.

Die Stadt verschönerte der Herzog durch die

Anlage von großen Alleen, von denen besonders

die heute noch mächtig wirkende fünffache Allee

zwischen Schloßgarten und Stadt von 1500 m

Länge erhalten ist. Seinem Namen setzte er

außerdem ein Denkmal durch die Erbauung

der Domäne Hohenheim und der beiden Lust-

schlößchen Solitude und Monrepos. Von der

Solitude ist noch der hintere Gartenplan er-

halten, derselbe ist aber vom künstlerischen

Standpunkt betrachtet, nicht bemerkenswert.

Die Verbindung zwischen Seeschloß Monrepos

und dem nahe gelegenen Ludwigsburg ver-

mittelte der heute als Wildpark dienende Fa-

voritepark mit dem von Frisoni vollendetem

Schlößchen.

Die Zeit rückte heran, da auch in Deutsch-

land sich mit dem Ende des 18. Jahrhunderts

der englische Gartenstil einzubürgern begann,

und damit wurde auch mit den raumkünstleri-

schen Grundsätzen des Barock endgültig aufge-

räumt. Der Stil Louis XVI. und das Empire

führten immer mehr zur Verflachung des räum-

lichen Empfindens. Die Naturschwärmerei und

Romantik traten hinzu. Man zog sich zurück

von dem bewegten öffentlichen Leben in die Ein-

samkeit der Natur.

Audi Ludwigsburg hat ein Stück dieser

116