GartenKultur, Kriegerheimstätten und Siede-

lungswesen. Ich beglückwünsche die „Gartenkunst“

zu dem vortrefflichen Weckruf des Garteninspektors

Glogau, an dem großen Werk der Kriegerheimstätten

mitzuarbeiten. Endlich einmal ein frischer Zug in der

Gartenkunst! Hier draußen im Felde ist der Ge-

danke, daß die Gartenkünstler an der Gestaltung

der Kriegerfriedhöfe eifrig mitwirken, sehr er-

hebend; aber die stets wiederkehrenden Abhand-

lungen über diese Frage tragen angesichts der

ständigen Todesgefahr nicht zur Aufmunterung der

Truppen bei. Eine Ablenkung auf andere wichtige

Gebiete ist daher sehr erwünscht, auch um weitere

Kreise für die Bestrebungen der Gartenkunst zu

interessieren, was um so leichter ist, als die Garten-

kunsthefte wie andere gute Zeitschriften hier draußen

von Hand zu Hand wandern.

Kriegerheimstätten, Siedlungswesen und der-

gleichen Fragen finden hier draußen rege Beach-

tung, und mancher wird gern seinen Teil zu ihrer

Klärung und Förderung beitragen.

So möchte ich zu der Frage Stellung nehmen,

wie Haus und Garten am zwedcmäßigsten zueinander

liegen, und mich hierbei auf die Ausführungen unter

Kleingartenbau, Siedlungswesen etc. IH, Gartenkunst,

Juliheft 1918, beziehen. Gegen eine Anordnung, wie

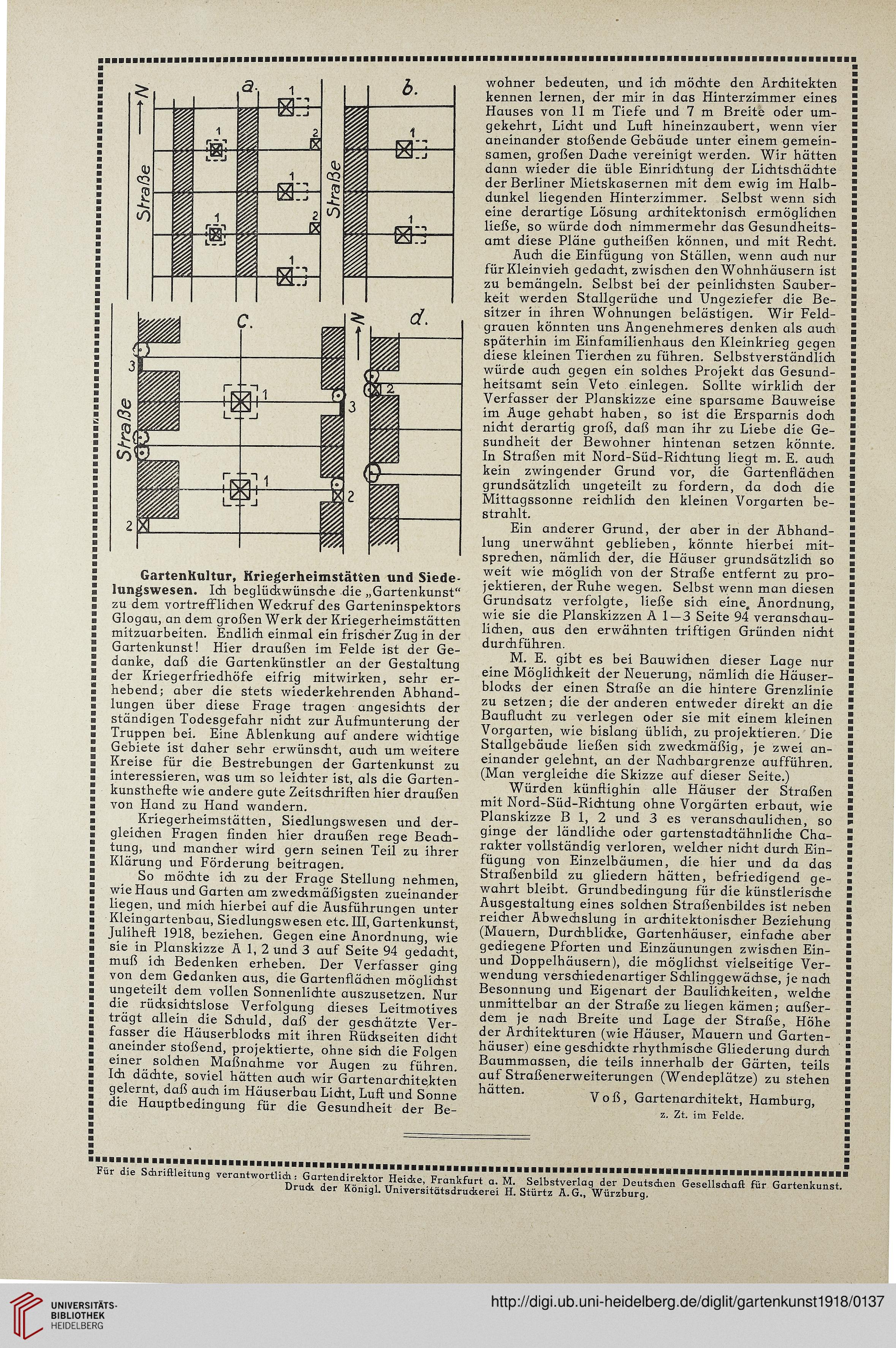

sie in Planskizze A 1, 2 und 3 auf Seite 94 gedacht,

muß ich Bedenken erheben. Der Verfasser ging

von dem Gedanken aus, die Gartenflächen möglichst

ungeteilt dem vollen Sonnenlichte auszusetzen. Nur

die rücksichtslose Verfolgung dieses Leitmotives

trägt allein die Schuld, daß der geschätzte Ver-

fasser die Häuserblocks mit ihren Rückseiten dicht

aneinder stoßend, projektierte, ohne sich die Folgen

einer solchen Maßnahme vor Augen zu führen.

Ich dächte, soviel hätten auch wir Gartenarchitekten

gelernt, daß auch im Häuserbau Licht, Luft und Sonne

die Hauptbedingung für die Gesundheit der Be-

wohner bedeuten, und ich möchte den Architekten

kennen lernen, der mir in das Hinterzimmer eines

Hauses von 11 m Tiefe und 7 m Breite oder um-

gekehrt, Licht und Luft hineinzaubert, wenn vier

aneinander stoßende Gebäude unter einem gemein-

samen, großen Dache vereinigt werden. Wir hätten

dann wieder die üble Einrichtung der Lichtschächte

der Berliner Mietskasernen mit dem ewig im Halb-

dunkel liegenden Hinterzimmer. Selbst wenn sich

eine derartige Lösung architektonisch ermöglichen

ließe, so würde doch nimmermehr das Gesundheits-

amt diese Pläne gutheißen können, und mit Recht.

Auch die Einfügung von Ställen, wenn auch nur

für Kleinvieh gedacht, zwischen den Wohnhäusern ist

zu bemängeln. Selbst bei der peinlichsten Sauber-

keit werden Stallgerüche und Ungeziefer die Be-

sitzer in ihren Wohnungen belästigen. Wir Feld-

grauen könnten uns Angenehmeres denken als auch

späterhin im Einfamilienhaus den Kleinkrieg gegen

diese kleinen Tierchen zu führen. Selbstverständlich

würde auch gegen ein solches Projekt das Gesund-

heitsamt sein Veto einlegen. Sollte wirklich der

Verfasser der Planskizze eine sparsame Bauweise

im Auge gehabt haben, so ist die Ersparnis doch

nicht derartig groß, daß man ihr zu Liebe die Ge-

sundheit der Bewohner hintenan setzen könnte.

In Straßen mit Nord-Süd-Richtung liegt m. E. auch

kein zwingender Grund vor, die Gartenflächen

grundsätzlich ungeteilt zu fordern, da doch die

Mittagssonne reichlich den kleinen Vorgarten be-

strahlt.

Ein anderer Grund, der aber in der Abhand-

lung unerwähnt geblieben, könnte hierbei mit-

sprechen, nämlich der, die Häuser grundsätzlich so

weit wie möglich von der Straße entfernt zu pro-

jektieren, der Ruhe wegen. Selbst wenn man diesen

Grundsatz verfolgte, ließe sich eine, Anordnung,

wie sie die Planskizzen A 1 —3 Seite 94 veranschau-

lichen, aus den erwähnten triftigen Gründen nicht

durchführen.

M. E. gibt es bei Bauwichen dieser Lage nur

eine Möglichkeit der Neuerung, nämlich die Häuser-

blodts der einen Straße an die hintere Grenzlinie

zu setzen; die der anderen entweder direkt an die

Bauflucht zu verlegen oder sie mit einem kleinen

Vorgarten, wie bislang üblich, zu projektieren, Die

Stallgebäude ließen sich zweckmäßig, je zwei an-

einander gelehnt, an der Nahbargrenze aufführen.

(Man vergleiche die Skizze auf dieser Seite.)

Würden künftighin alle Häuser der Straßen

mit Nord-Süd-Richtung ohne Vorgärten erbaut, wie

Planskizze B 1, 2 und 3 es veranschaulichen, so

ginge der ländliche oder gartenstadtähnliche Cha-

rakter vollständig verloren, welcher nicht durch Ein-

fügung von Einzelbäumen, die hier und da das

Straßenbild zu gliedern hätten, befriedigend ge-

wahrt bleibt. Grundbedingung für die künstlerische

Ausgestaltung eines solchen Straßenbildes ist neben

reicher Abwechslung in architektonischer Beziehung

(Mauern, Durchblicke, Gartenhäuser, einfache aber

gediegene Pforten und Einzäunungen zwischen Ein-

und Doppelhäusern), die möglichst vielseitige Ver-

wendung verschiedenartiger Schlinggewächse, je nach

Besonnung und Eigenart der Baulichkeiten, welche

unmittelbar an der Straße zu liegen kämen; außer-

dem je nach Breite und Lage der Straße, Höhe

der Architekturen (wie Häuser, Mauern und Garten-

häuser) eine geschickte rhythmische Gliederung durch

Baummassen, die teils innerhalb der Gärten, teils

auf Straßenerweiterungen (Wendeplätze) zu stehen

hätten. Voß, Gartenarchitekt, Hamburg,

z. Zt. im Felde.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Gartendirektor Heicke, Frankfurt a. M. Selbstverlag der Deutschen""esel"lsÄaft"fär"Gartenkunst.

Druck der Königl. Universitätsdrudierei H. Stürtz A. G., Würzburg.

lungswesen. Ich beglückwünsche die „Gartenkunst“

zu dem vortrefflichen Weckruf des Garteninspektors

Glogau, an dem großen Werk der Kriegerheimstätten

mitzuarbeiten. Endlich einmal ein frischer Zug in der

Gartenkunst! Hier draußen im Felde ist der Ge-

danke, daß die Gartenkünstler an der Gestaltung

der Kriegerfriedhöfe eifrig mitwirken, sehr er-

hebend; aber die stets wiederkehrenden Abhand-

lungen über diese Frage tragen angesichts der

ständigen Todesgefahr nicht zur Aufmunterung der

Truppen bei. Eine Ablenkung auf andere wichtige

Gebiete ist daher sehr erwünscht, auch um weitere

Kreise für die Bestrebungen der Gartenkunst zu

interessieren, was um so leichter ist, als die Garten-

kunsthefte wie andere gute Zeitschriften hier draußen

von Hand zu Hand wandern.

Kriegerheimstätten, Siedlungswesen und der-

gleichen Fragen finden hier draußen rege Beach-

tung, und mancher wird gern seinen Teil zu ihrer

Klärung und Förderung beitragen.

So möchte ich zu der Frage Stellung nehmen,

wie Haus und Garten am zwedcmäßigsten zueinander

liegen, und mich hierbei auf die Ausführungen unter

Kleingartenbau, Siedlungswesen etc. IH, Gartenkunst,

Juliheft 1918, beziehen. Gegen eine Anordnung, wie

sie in Planskizze A 1, 2 und 3 auf Seite 94 gedacht,

muß ich Bedenken erheben. Der Verfasser ging

von dem Gedanken aus, die Gartenflächen möglichst

ungeteilt dem vollen Sonnenlichte auszusetzen. Nur

die rücksichtslose Verfolgung dieses Leitmotives

trägt allein die Schuld, daß der geschätzte Ver-

fasser die Häuserblocks mit ihren Rückseiten dicht

aneinder stoßend, projektierte, ohne sich die Folgen

einer solchen Maßnahme vor Augen zu führen.

Ich dächte, soviel hätten auch wir Gartenarchitekten

gelernt, daß auch im Häuserbau Licht, Luft und Sonne

die Hauptbedingung für die Gesundheit der Be-

wohner bedeuten, und ich möchte den Architekten

kennen lernen, der mir in das Hinterzimmer eines

Hauses von 11 m Tiefe und 7 m Breite oder um-

gekehrt, Licht und Luft hineinzaubert, wenn vier

aneinander stoßende Gebäude unter einem gemein-

samen, großen Dache vereinigt werden. Wir hätten

dann wieder die üble Einrichtung der Lichtschächte

der Berliner Mietskasernen mit dem ewig im Halb-

dunkel liegenden Hinterzimmer. Selbst wenn sich

eine derartige Lösung architektonisch ermöglichen

ließe, so würde doch nimmermehr das Gesundheits-

amt diese Pläne gutheißen können, und mit Recht.

Auch die Einfügung von Ställen, wenn auch nur

für Kleinvieh gedacht, zwischen den Wohnhäusern ist

zu bemängeln. Selbst bei der peinlichsten Sauber-

keit werden Stallgerüche und Ungeziefer die Be-

sitzer in ihren Wohnungen belästigen. Wir Feld-

grauen könnten uns Angenehmeres denken als auch

späterhin im Einfamilienhaus den Kleinkrieg gegen

diese kleinen Tierchen zu führen. Selbstverständlich

würde auch gegen ein solches Projekt das Gesund-

heitsamt sein Veto einlegen. Sollte wirklich der

Verfasser der Planskizze eine sparsame Bauweise

im Auge gehabt haben, so ist die Ersparnis doch

nicht derartig groß, daß man ihr zu Liebe die Ge-

sundheit der Bewohner hintenan setzen könnte.

In Straßen mit Nord-Süd-Richtung liegt m. E. auch

kein zwingender Grund vor, die Gartenflächen

grundsätzlich ungeteilt zu fordern, da doch die

Mittagssonne reichlich den kleinen Vorgarten be-

strahlt.

Ein anderer Grund, der aber in der Abhand-

lung unerwähnt geblieben, könnte hierbei mit-

sprechen, nämlich der, die Häuser grundsätzlich so

weit wie möglich von der Straße entfernt zu pro-

jektieren, der Ruhe wegen. Selbst wenn man diesen

Grundsatz verfolgte, ließe sich eine, Anordnung,

wie sie die Planskizzen A 1 —3 Seite 94 veranschau-

lichen, aus den erwähnten triftigen Gründen nicht

durchführen.

M. E. gibt es bei Bauwichen dieser Lage nur

eine Möglichkeit der Neuerung, nämlich die Häuser-

blodts der einen Straße an die hintere Grenzlinie

zu setzen; die der anderen entweder direkt an die

Bauflucht zu verlegen oder sie mit einem kleinen

Vorgarten, wie bislang üblich, zu projektieren, Die

Stallgebäude ließen sich zweckmäßig, je zwei an-

einander gelehnt, an der Nahbargrenze aufführen.

(Man vergleiche die Skizze auf dieser Seite.)

Würden künftighin alle Häuser der Straßen

mit Nord-Süd-Richtung ohne Vorgärten erbaut, wie

Planskizze B 1, 2 und 3 es veranschaulichen, so

ginge der ländliche oder gartenstadtähnliche Cha-

rakter vollständig verloren, welcher nicht durch Ein-

fügung von Einzelbäumen, die hier und da das

Straßenbild zu gliedern hätten, befriedigend ge-

wahrt bleibt. Grundbedingung für die künstlerische

Ausgestaltung eines solchen Straßenbildes ist neben

reicher Abwechslung in architektonischer Beziehung

(Mauern, Durchblicke, Gartenhäuser, einfache aber

gediegene Pforten und Einzäunungen zwischen Ein-

und Doppelhäusern), die möglichst vielseitige Ver-

wendung verschiedenartiger Schlinggewächse, je nach

Besonnung und Eigenart der Baulichkeiten, welche

unmittelbar an der Straße zu liegen kämen; außer-

dem je nach Breite und Lage der Straße, Höhe

der Architekturen (wie Häuser, Mauern und Garten-

häuser) eine geschickte rhythmische Gliederung durch

Baummassen, die teils innerhalb der Gärten, teils

auf Straßenerweiterungen (Wendeplätze) zu stehen

hätten. Voß, Gartenarchitekt, Hamburg,

z. Zt. im Felde.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Gartendirektor Heicke, Frankfurt a. M. Selbstverlag der Deutschen""esel"lsÄaft"fär"Gartenkunst.

Druck der Königl. Universitätsdrudierei H. Stürtz A. G., Würzburg.