9°

Betty Kurth Über den Einfluß der Wolgemut-Werkstatt im östlichen Süddeutschland

Bilder, dem Einzug Christi in Jerusalem, und ich möchte Dreger recht geben, der für die

Entstehung des Werkes ein größeres Spatium in Anspruch nimmt und insbesondere die

Darstellungen aus dem Marienleben einem späteren Zeitpunkt zuweist40).

Daß auf der Tafel mit dem Auszug aus Ägypten ein deutlich erkennbarer Prospekt

der Stadt Wien wiedergegeben ist41) und in der Architekturvedute der Fleimsuchung ein

individuelles Bild der Stephanskirche erscheint42), hat die berechtigte Vermutung laut werden

lassen, daß der Altar aus der Werkstatt eines niederösterreichischen, ja vielleicht eines

Wiener Künstlers stamme. Die Richtigkeit dieser Annahme erhellt auch aus dem Um-

stand, daß sich im Besitze des Neuklosters zu Wiener-Neustadt mehrere Tafelbilder be-

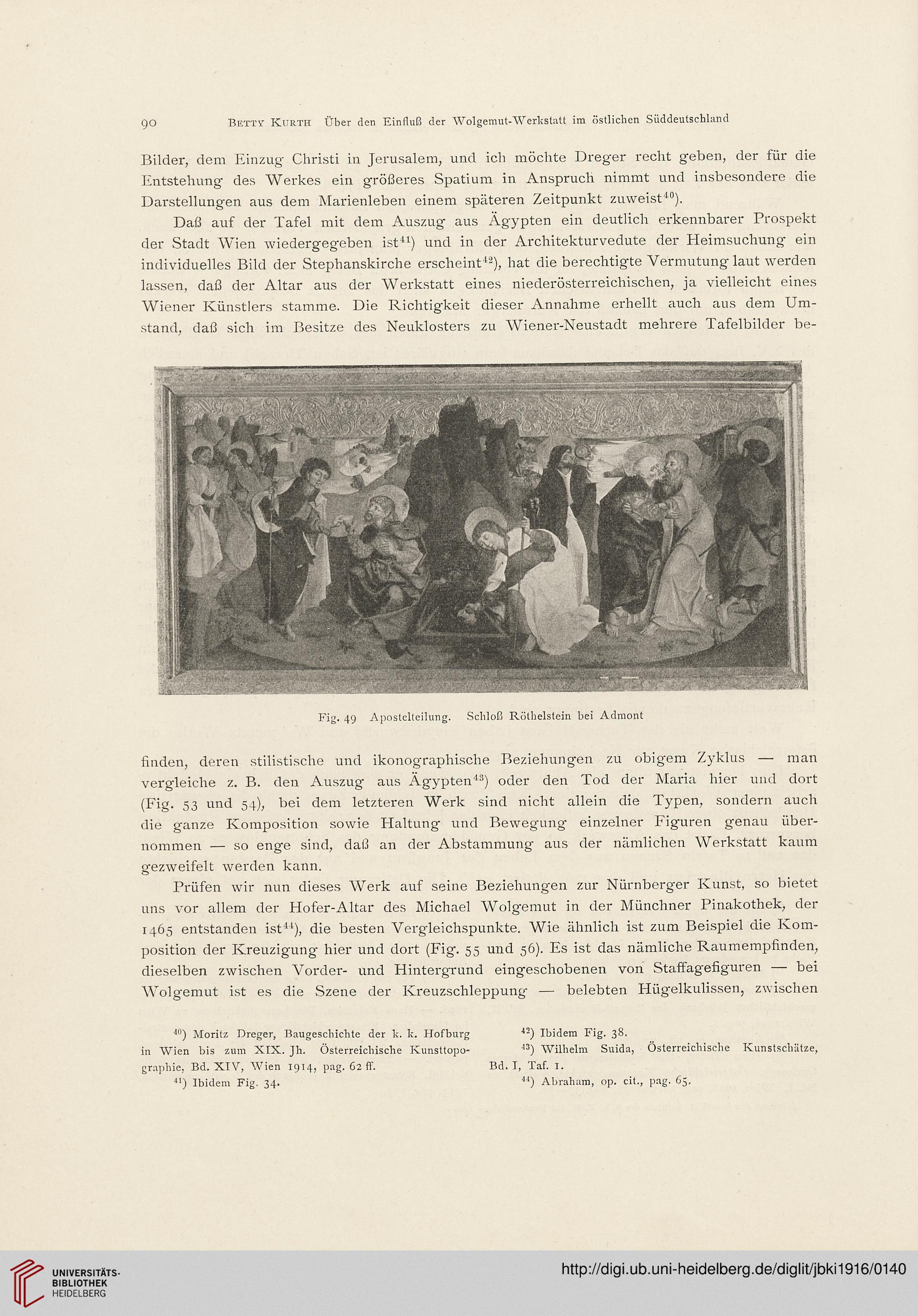

Fig. 49 Apostelteilung. Schloß Röthelstein bei Admont

finden, deren stilistische und ikonographische Beziehungen zu obigem Zyklus — man

vergleiche z. B. den Auszug’ aus Ägypten'13) oder den Tod der Maria hier und dort

(Fig. 53 und 54), bei dem letzteren Werk sind nicht allein die Typen, sondern auch

die ganze Komposition sowie Haltung und Bewegung einzelner Figuren genau über-

nommen — so enge sind, daß an der Abstammung aus der nämlichen Werkstatt kaum

gezweifelt werden kann.

Prüfen wir nun dieses Werk auf seine Beziehungen zur Nürnberger Kunst, so bietet

uns vor allem der Hofer-Altar des Michael Wolgemut in der Münchner Pinakothek, der

1465 entstanden ist14), die besten Vergleichspunkte. Wie ähnlich ist zum Beispiel die Kom-

position der Kreuzigung hier und dort (Fig. 55 und 56). Es ist das nämliche Raumempfinden,

dieselben zwischen Vorder- und Hintergrund eingeschobenen von Staffagefiguren — bei

Wolgemut ist es die Szene der Kreuzschleppung- — belebten Hügelkulissen, zwischen

40) Moritz Dreger, Baugeschichte der k. k. Hofburg

in Wien bis zum XIX. Jh. Österreichische Kunsttopo-

graphie, Bd. XIV, Wien 1914, pag. 62 ff.

41) Ibidem Fig. 34.

42) Ibidem Fig. 38.

43) Wilhelm Suida, Österreichische

Bd. I, Taf. I.

44) Abraham, op. eit-, pag. 65.

Kunstschätze,

Betty Kurth Über den Einfluß der Wolgemut-Werkstatt im östlichen Süddeutschland

Bilder, dem Einzug Christi in Jerusalem, und ich möchte Dreger recht geben, der für die

Entstehung des Werkes ein größeres Spatium in Anspruch nimmt und insbesondere die

Darstellungen aus dem Marienleben einem späteren Zeitpunkt zuweist40).

Daß auf der Tafel mit dem Auszug aus Ägypten ein deutlich erkennbarer Prospekt

der Stadt Wien wiedergegeben ist41) und in der Architekturvedute der Fleimsuchung ein

individuelles Bild der Stephanskirche erscheint42), hat die berechtigte Vermutung laut werden

lassen, daß der Altar aus der Werkstatt eines niederösterreichischen, ja vielleicht eines

Wiener Künstlers stamme. Die Richtigkeit dieser Annahme erhellt auch aus dem Um-

stand, daß sich im Besitze des Neuklosters zu Wiener-Neustadt mehrere Tafelbilder be-

Fig. 49 Apostelteilung. Schloß Röthelstein bei Admont

finden, deren stilistische und ikonographische Beziehungen zu obigem Zyklus — man

vergleiche z. B. den Auszug’ aus Ägypten'13) oder den Tod der Maria hier und dort

(Fig. 53 und 54), bei dem letzteren Werk sind nicht allein die Typen, sondern auch

die ganze Komposition sowie Haltung und Bewegung einzelner Figuren genau über-

nommen — so enge sind, daß an der Abstammung aus der nämlichen Werkstatt kaum

gezweifelt werden kann.

Prüfen wir nun dieses Werk auf seine Beziehungen zur Nürnberger Kunst, so bietet

uns vor allem der Hofer-Altar des Michael Wolgemut in der Münchner Pinakothek, der

1465 entstanden ist14), die besten Vergleichspunkte. Wie ähnlich ist zum Beispiel die Kom-

position der Kreuzigung hier und dort (Fig. 55 und 56). Es ist das nämliche Raumempfinden,

dieselben zwischen Vorder- und Hintergrund eingeschobenen von Staffagefiguren — bei

Wolgemut ist es die Szene der Kreuzschleppung- — belebten Hügelkulissen, zwischen

40) Moritz Dreger, Baugeschichte der k. k. Hofburg

in Wien bis zum XIX. Jh. Österreichische Kunsttopo-

graphie, Bd. XIV, Wien 1914, pag. 62 ff.

41) Ibidem Fig. 34.

42) Ibidem Fig. 38.

43) Wilhelm Suida, Österreichische

Bd. I, Taf. I.

44) Abraham, op. eit-, pag. 65.

Kunstschätze,