E. Tietze-Conrat Correggio-Studien

179

säugt und der Schäferhund wachte über ihn. Aresthanas (so hieß der Schäfer) merkte den

Abgang einer Ziege und seines Hundes und suchte nach allen Seiten. Da entdeckte er

das Kind und wollte es in seine Arme nehmen. Als er sich aber näherte, ging ein Leuchten

von dem Körper des Kindes aus. Da dachte sich der Hirte, und mit Recht, daß es etwas

Göttliches sei und entfernte sich.“ Panofka dagegen meinte, daß kein simpler Hirte dar-

gestellt sein könnte und zog eine andere Stelle des Pausanias an (I. IV, c. 36, 5); danach

wäre Aulon (aüÄo; die Flöte) in Messenien eine Kultstelle Äskulaps und dieser selbst hätte

darum als Kind die Flöte, der Hirten liebsten Zeitvertreib, auf jenem Berg gespielt. Man

kann noch weiter schließen: Auch Apollon Nomios war ursprünglich mit dem Hirten Are-

thanas gemeint (Preller-Robert) und darum dieser Gott statt Äskulap in dem Knaben dar-

gestellt. Oder vielleicht Hermes, den die epidaurische Sage als Retter des Asklepios nennt

(Kekule).

Es ist ein sonderbares Zusammentreffen: Der Maler wagt es, ein Idyll zu bringen, da

es zur Entschuldigung die Anlehnung an die antike Lösung in sich trägt, und die Archäo-

logie der philologischen Epoche, die für jeden formalen Zug die klassische Belegstelle an-

führen mußte, will das abgelöste Genremotiv wieder an eine fest umschriebene Persönlich-

keit knüpfen.

Und endlich: diese launige Blüte der wechselnden Geistesströmung soll wieder der

vorliegenden kleinen Beobachtung zur Entschuldigung dienen.

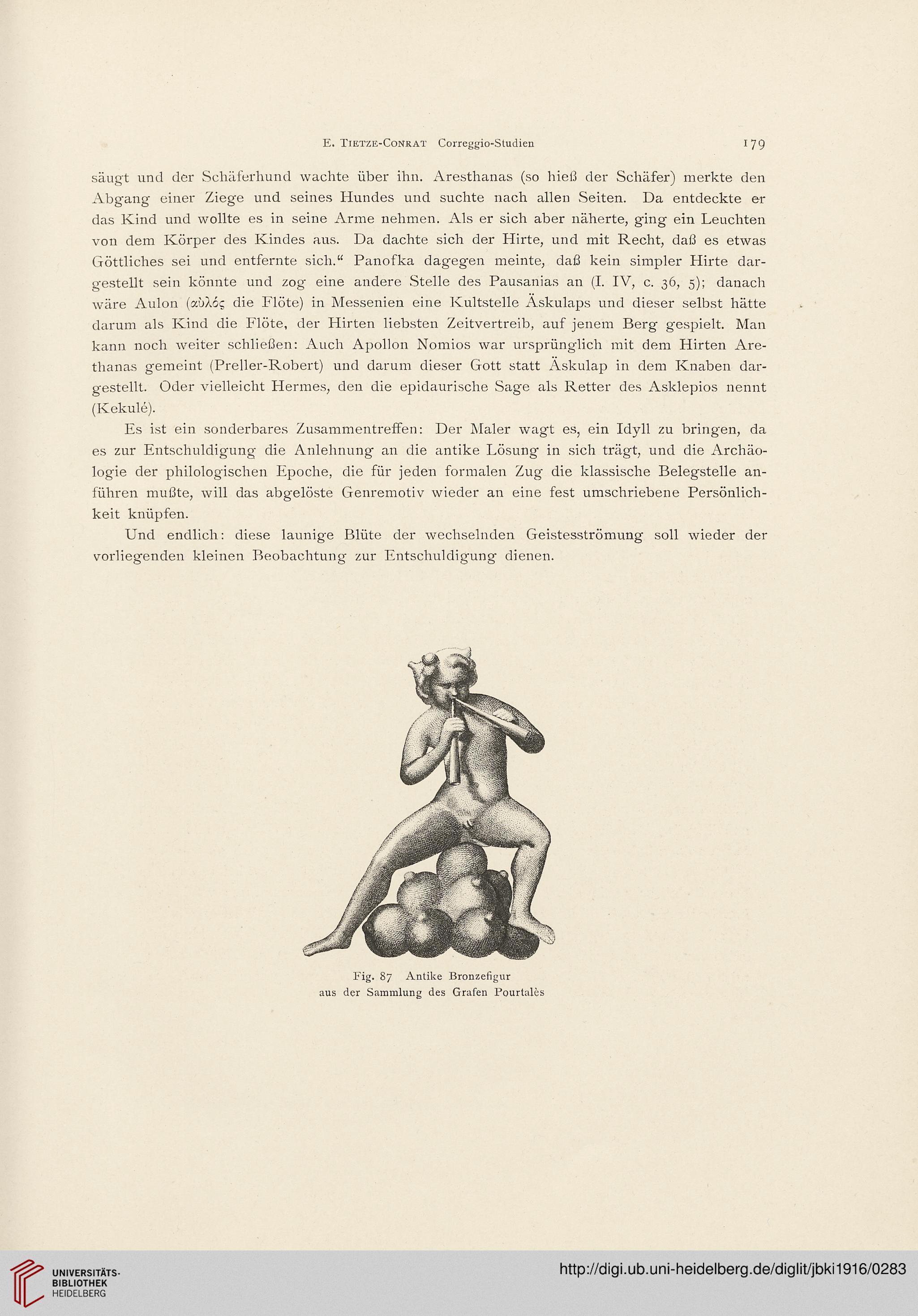

Fig. 87 Antike Bronzefigur

aus der Sammlung des Grafen Pourtales

179

säugt und der Schäferhund wachte über ihn. Aresthanas (so hieß der Schäfer) merkte den

Abgang einer Ziege und seines Hundes und suchte nach allen Seiten. Da entdeckte er

das Kind und wollte es in seine Arme nehmen. Als er sich aber näherte, ging ein Leuchten

von dem Körper des Kindes aus. Da dachte sich der Hirte, und mit Recht, daß es etwas

Göttliches sei und entfernte sich.“ Panofka dagegen meinte, daß kein simpler Hirte dar-

gestellt sein könnte und zog eine andere Stelle des Pausanias an (I. IV, c. 36, 5); danach

wäre Aulon (aüÄo; die Flöte) in Messenien eine Kultstelle Äskulaps und dieser selbst hätte

darum als Kind die Flöte, der Hirten liebsten Zeitvertreib, auf jenem Berg gespielt. Man

kann noch weiter schließen: Auch Apollon Nomios war ursprünglich mit dem Hirten Are-

thanas gemeint (Preller-Robert) und darum dieser Gott statt Äskulap in dem Knaben dar-

gestellt. Oder vielleicht Hermes, den die epidaurische Sage als Retter des Asklepios nennt

(Kekule).

Es ist ein sonderbares Zusammentreffen: Der Maler wagt es, ein Idyll zu bringen, da

es zur Entschuldigung die Anlehnung an die antike Lösung in sich trägt, und die Archäo-

logie der philologischen Epoche, die für jeden formalen Zug die klassische Belegstelle an-

führen mußte, will das abgelöste Genremotiv wieder an eine fest umschriebene Persönlich-

keit knüpfen.

Und endlich: diese launige Blüte der wechselnden Geistesströmung soll wieder der

vorliegenden kleinen Beobachtung zur Entschuldigung dienen.

Fig. 87 Antike Bronzefigur

aus der Sammlung des Grafen Pourtales